[지혜와 빛의 말씀]

중생이 본래 부처일지라도 번뇌망상이 남아 있다면 중생일 뿐

페이지 정보

성철스님 / 2024 년 1 월 [통권 제129호] / / 작성일24-01-05 13:36 / 조회2,866회 / 댓글0건본문

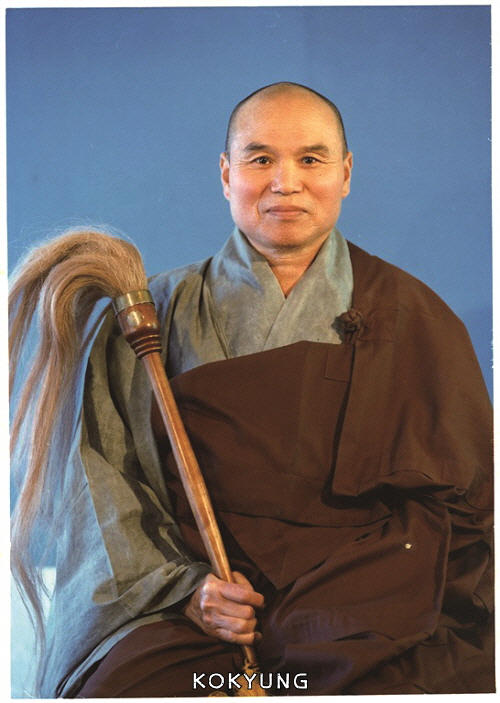

성철스님

대한불교조계종 제6·7대 종정

모든 중생이 불성을 가지고 있음에도 번뇌 망상에 가려 불성을 보지 못한다 하였으니, 이제 그 번뇌 망상에 대해 알아볼 차례이다. 번뇌 망상의 종류와 속성을 일일이 거론하자면 팔만대장경이 필요하다. 따라서 여기서는 그 골수를 추려 『기신론』에서 설한 3세三細와 6추六麤(주1)로 요약하였다. 3세 6추를 8식에 배대하는 문제에 있어서는 논사들 간에 약간의 견해 차이가 있다.

『기신론』에 대한 여러 주석가 중 원효와 현수스님을 최고로 치는데, 3세를 아뢰야식에 배대한 점에선 두 분의 견해가 일치한다. 하지만 6추에 있어서 원효스님은 6추의 지상智相(주2)을 제7식에 배대하고 나머지 5상을 의식에 배대한 반면 현수스님은 제7식을 따로 거론하지 않고 6추를 모두 의식에 배대하였다.

왜 원효스님과 현수스님의 견해가 다를까? 현수스님이 혹 거론해야 할 제7식을 실수로 빠트린 것은 아닌가? 그렇지 않다. 종사로 추앙받는 이들은 한마디 말이라도 함부로 하는 법이 없다. 근본에서 바로 볼 때 제7식은 자체가 없는 것이므로 현수스님이 제7식을 거론하지 않았던 것이다.

유식설을 다루는 학파가 법상종法相宗인데 법상종은 『해심밀경解深密經』을 그 근본정전으로 하고 있다. 그런데 아무리 살펴봐도 그 『해심밀경』엔 제7식을 거론한 부분이 없다는 것이다. 그래서 많은 학자들 역시 제7식에 대한 이론이 후대에 성립된 것으로 추정하고 있다. 현수스님이 근거도 없이 제7식을 거론하지 않은 게 아니다. 원효스님 또한 『성유식론成唯識論』을 근간으로 한 법상유식학의 영향을 받아 능변식能變識의 하나인 제7식을 거론하지 않을 수 없어 지상을 제7식에 배대했던 것이다.

미세망념까지 완전히 끊어야 견성

『수심결』에선 얼음이 본래 물인 줄 알듯 중생이 본래 부처인 줄 알면 견성見性이라 하고, 두꺼운 얼음을 태양이 녹이듯 번뇌망상을 지혜광명으로 하나하나 끊어 나가는 것이 도인이라 했다. 허나 이는 부처님과 조사스님들의 말씀에 상반되는 견해이다. 부처님과 조사스님들은 위에서 살펴보았듯이 추중망상뿐 아니라 미세망상까지 완전히 끊어야 견성이라고 한결같이 말씀하셨다.

번뇌망상을 나무로 치자면 가지와 잎을 쳐낸 것 정도로는 견성이라 할 수 없다. 줄기를 자르고 근본인 뿌리까지 완전히 뽑아낸 것을 견성이라 한다. 중생이 본래 부처라는 것을 알았다 해도 번뇌망상이 그대로 남아 있다면 그건 중생이지 부처가 아니다.

『해심밀경』에서는 근본식인 아뢰야식에 의지해 6전식이 생긴다고 했다. 어디를 살펴보아도 제7식을 거쳐 6식이 전개된다는 얘기는 없다. 유식학의 근본이 되는 『해심밀경』에 설해지지 않았는데 왜 제7식이란 용어가 나온 것일까? 이는 설명을 용이하게 하기 위해 후대에 설정된 것이지 경에 근거한 근본학설이랄 수는 없다. 모든 불교의 논서와 학설은 부처님 말씀인 경에 그 뿌리를 두어야 한다. 따라서 경의 종지에 근거하는 것이 가장 정확한 학설이라 하겠다. 유식학의 근본 소의경인 『해심밀경』에서 제7식을 거론하지 않았으니 굳이 제7식을 수립해 이론 전개의 필수사항으로 기재할 필요는 없으리라 생각된다.

8지에서 10지까지의 대자재보살들도 혜안慧眼은 갖췄지만 아타나식을 벗어나진 못했다. 따라서 불안佛眼을 갖춘 부처님이 볼 때 아직 미세한 망상을 벗어나지 못하고서 아타나식을 구경으로 집착하고 있는 것이므로 ‘꾸중을 면치 못한다’ 한 것이다. 8지보살이 되면 오매일여의 경지에 들어가는데, 이를 구경으로 착각하는 경우가 흔히 있다.

동정일여·몽중일여·숙면일여

오매일여도 3세 중의 오매일여가 있고 진여 중의 오매일여가 있다. 8지 이상 자재보살들의 오매일여는 3세 가운데의 오매일여이고, 여래의 오매일여는 진여 가운데의 오매일여이다. 오매일여라는 같은 표현으로 인해 흔히 혼동할 수 있는데, 그 둘 사이엔 결정적인 차이가 있다. 그것은 바로 내외명철內外明徹이다. 이는 육조스님께서 자주 말씀하신 부분인데, 3세 가운데서는 아무리 오매에 일여하다고 해도 내외명철하진 못하다. 따라서 내외명철하지 못하다면 아직은 3세의 미세한 망상을 벗어나지 못했음을 알아야 한다.

동정일여·몽중일여·숙면일여란 말들을 자주 거론하는데, 이는 공부를 하다 보면 누구나 겪게 되는 경계들이다. 동정일여動靜一如란 가거나 오거나 움직이거나 가만히 있거나 늘 여여해서 잠시도 끊어짐이 없는 것을 말한다. 쭉 이어지다가 잠깐 끊어지고 다시 이어지는 그런 것은 일여라 하지 않는다. 아침에 눈을 뜨는 순간부터 저녁에 잠드는 순간까지 한 생각이 잠시도 끊어지지 않는 걸 동정일여라 한다.

몽중일여夢中一如란 깨어 있을 때와 마찬가지로 꿈에서도 불경계佛境界가 이어지는 것을 말한다. 어쩌다 꿈속에서 경계가 나타나는 듯하고 화두가 조금 들리는 듯싶으면 그걸 몽중일여로 착각하는 이들이 있는데, 그것은 몽중일여가 아니다. 잠이 들어 깊은 꿈속에서조차 변동 없이 여여부동如如不動한 것을 몽중일여라 한다. 그런 몽중일여의 경계가 되면 화엄 7지보살이다.

숙면일여熟眠一如란 꿈 없는 깊은 잠에 들어서도 일여한 경계이다. 숙면일여의 경계가 나타나면 8지 이상의 자재보살인데, 이것조차도 제불 조사들께선 제8마계라 하여 머물고 집착하는 것을 극력 배척하셨다. 그러니 동정일여·몽중일여도 안 된 것이야 말해 무엇하겠는가? 그러고도 견성이니 깨달음이니 한다면 그건 차라리 외도라고 해야 하지 않을까?

객진번뇌도 떨치지 못했으면서 약간의 지혜가 생겼다 하여 그걸 궁극의 견성인 줄 착각하는 이들이 있는데, 혼자만의 착각에 그친다면 그나마 다행이다. 근거도 없는 망설과 삿된 견해로 다른 이의 본성까지 오염시키니 참으로 큰일이다. 그러니 보잘것없는 견해로 괜한 오기 부리지 말고 열심히 공부해 6추뿐 아니라 3세의 미세망상까지 완전히 떨치고 오매일여·숙면일여의 경계를 넘어서야 할 것이다. 이것이 바로 견성이다.

<각주>

(주1) 삼세육추三細六麤. 『대승기신론』에서 불각不覺을 설명할 때 등장하는 개념이다. 불각은 존재의 실상을 깨닫지 못한 중생의 미혹한 마음을 말하는데 원효스님은 이를 근본불각根本不覺과 여기서 파생된 지말불각枝末不覺으로 구분했다. 지말불각은 다시 단순한 양상인 삼세三細와 복잡한 양상인 육추六麤로 구분된다. 삼세는 무명업상無明業相·능견상能見相·경계상境界相을 말하며, 육추는 지상智相·상속상相續相·집취상執取相·계명자상計名字相·기업상起業相·업계고상業繫苦相을 말한다.

(주2) 주관적 마음 작용이 경계의 실상을 알지 못해 실재하는 것으로 여기고는 좋다·나쁘다·옳다·

그르다 등으로 판단하고 망념에 사로잡히는 것을 말한다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

비운의 제6대 달라이 라마를 아시나요?

정말로 잠양갸초의 고향집은 인도 동북부 끝자락의 따왕사원 아래에 있었는데, 지금은 자그마한 사원인 우르겔링 곰빠(Urgyeling G.)로 변해 있었다. 제6대 달라이 라마, 잠양갸초의 고…

김규현 /

-

불교의 법적 지위 획득에 노력한 함부르크불교협회

세계불교는 지금 26_ 독일 ❷ 글_ 툽텐 잠빠 번역_ 운산 함부르크불교협회의 가장 큰 특징이라면 모든 불교전통을 열린 마음으로 받아들이고, 공통…

고경 필자 /

-

당하즉시와 본래현성

중국선 이야기 48_ 운문종 ❸ 운문종은 후기 조사선 오가五家 가운데 네 번째로 출현하였으며, 오가는 모두 육조혜능을 계승했다고 표방하고 있다. 그러한 까닭에 운문종의 선사상은 『육조단경』…

김진무 /

-

대흥사로 가는 길은 봄도 좋고 겨울도 좋다

거연심우소요 53_ 대흥사 ❶ 대흥사大興寺는 한반도 땅 남쪽 끝자락에 있는 두륜산頭輪山(=頭流山=大芚山)에 있다. 행정구역상으로는 전라남도 해남군 삼산면 구림리이다.…

정종섭 /

-

시비분별, 중요한 것은 내 마음의 상태

질문 1. 시비[옳고 그름]를 나눔에 대해스님, 제가 어떤 일을 겪고 있습니다. 무엇이 옳고 그른지, 어떻게 해야 옳은 것이고 그른 것인지를 가려야 되겠지요? 일을 당할 때마다 시是와 비非를 가리려…

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.