[큰스님 묵향을 더듬다]

마음의 능력

페이지 정보

최원섭 / 2018 년 1 월 [통권 제57호] / / 작성일20-05-22 08:32 / 조회9,063회 / 댓글0건본문

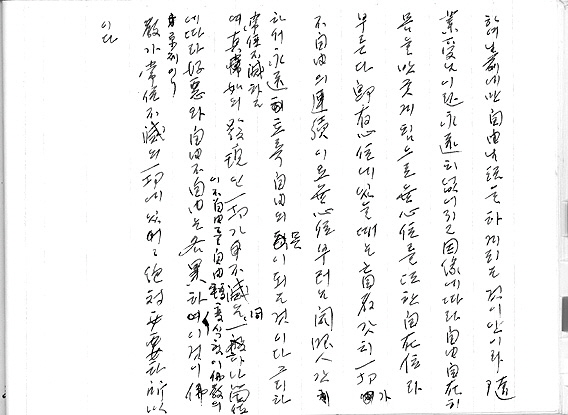

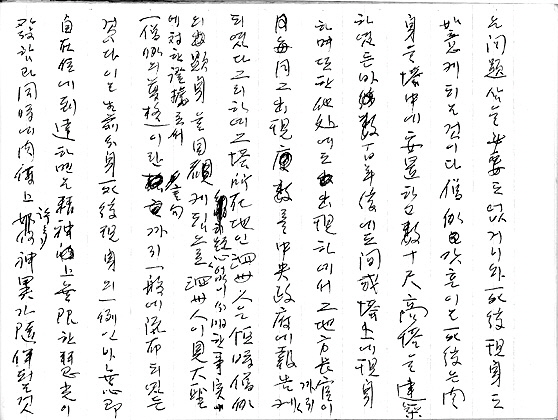

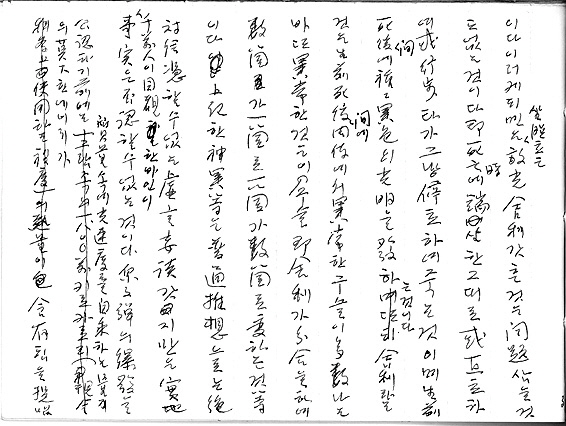

무심위(無心位)에 들며는 맹자(盲者)(주1)가 홀연 개안(開眼)한 것 갓[31a]하여 생전에만 자유 생법(生法)을 하게 되는 것이 안이라 수업수생(隨業受生)(주2)이란 영원히 없어지고 인연에 따라 자유자재히 몸을 밧굿게(주3) 됨으로 무심위를 또한 자재위(自在位)라 부른다. 즉 유심위(有心位)에 있을 때는 맹자(盲者) 갓치 일체가 부자유의 연속이요 무심위부터는 개안인(開眼人)갓하서 영원토록 자유의 몸이 되는 것이다. 그리하여 상주불멸(常住不滅)하는 진여의 발현인 일체가 불멸은 동일하나 개성(箇性)에 따라 호오(好惡)와 자유 부자유는 각이(各異)하여(주4) 이 부자유를 자유 전변(轉變)식힘이(주5) 불교의 원칙이니 이것이 불교가 상주불멸의 일체에 있서서 절대 필요한 소이(所以)이다. [31b]

나. 심능(心能)과 원자력

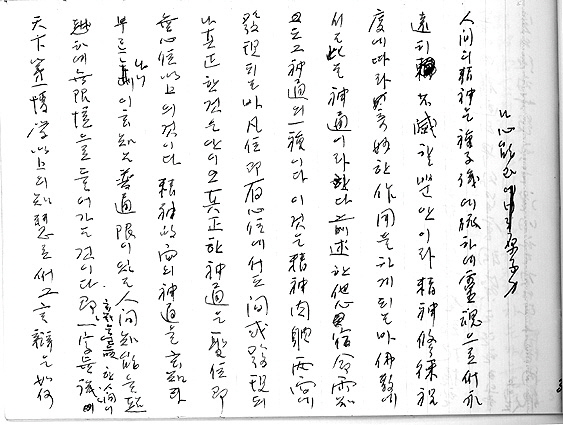

인간의 정신은 종자식(種子識)에 연(緣)하여 영혼으로써 영원히 불멸할 뿐만 안이라 정신수련 정도에 따라 기묘한 작용을 하게 되는 바 불교에서는 차(此)를 신통(神通)이라 한다. 전술(前述)한 타심(他心) 숙명(宿命) 양지(兩知)도 그 신통의 일종이다. 이것은 정신 육체 양면에 발현되는 바 범위(凡位)(주6) 즉 유심위(有心位)에서도 간혹 발현되나 진정한 것은 안이요 진정한 신통은 성위(聖位) 즉 무심위(無心位) 이상의 것이다. 정신적 면의 신통을 현지(玄知)라 부르나니 이 현지는 보통 한(限)(주7)이 있는 인간지능을 초월하여 무한경(無限境)으로 들어가는 것이다.

즉 현지를 얻으면 일자무식(一字無識)한 인간이 천하제일(天下第一) 박학(博學) 이상의 지혜로써 그 언변(言辯)은 여하(如何)[32a]한 학식가(學識家)라도 대적(對敵) 못하게 되나니 실지 신통력으로서 었는 지혜는 학문으로써 어든 지혜의 천만배 이상이나니 이는 선종 육조 혜능대사가 호례(好例)(주8)이다.

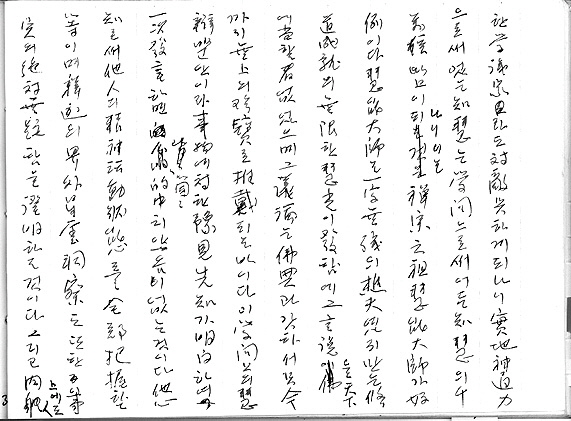

혜능대사는 일자무식의 초부(樵夫)(주9)였지만은 수도(修道) 성숙(成熟)의 무한한 혜광(慧光)이 발(發)함에 그 언설을 천하에 당할 자 없었으며 그 의논(議論)은 불전(佛典)과 갓하서 지금까지 무상(無上)의 진보(珍寶)로 추대(推戴)되는(주10) 바이다. 이 학문상의 혜변(慧辯)뿐만 안이라 사물에 대한 예견선지(豫見先知)(주11)가 명백하여 일차(一次)(주12) 발언하면 개개(箇箇) 적중치 않음이 없는 것이다. 타심지(他心知)로써 타인의 정신활동상태를 전부 기억하는 등이며 석가의 계외성운(界外星雲) 통찰도 또한 등정(等定)의 절대 무애(無礙)함을 증명하는 것이다. 그리고 육체상에도 [32b] 정신면 이상의 경이적(驚異的) 사태가 발(發)하는 바 이것을 신득(神得)이라 한다.

무심위(無心位) 즉 자재위(自在位)에 도달되면은 첫재 육체의 분신(分身)이 자유한 것이다. 즉 일개 육체를 하수(何數)로 혹은 수촌인(數寸人)으로(주13) 분작(分作)하되 전부가 일호(一毫)(주14)도 상이점(相異點)이 없이 동일한 것이다. 이 분신에 관해서는 불교역사상 수다(數多)한 사실인 바 세간 사서(史書)에도 널이 소개(召介)된 바는 지공(誌公)(주15) 포대(布袋)(주16) 승가(僧伽)(주17) 등이니 더욱히 지공 갓흔 분은 세간을 혹란(惑亂)한다고 당시 황제가 옥중(獄中)에 감금하여도 여전히 분신하여 단이여(주18) 결국은 황제도 석방치 않을 수 없게 되였는 것이다.(주19)

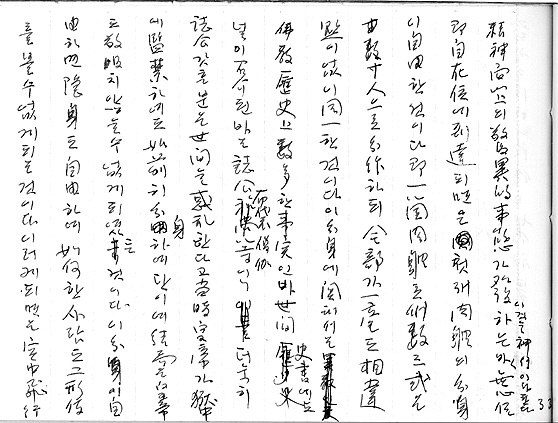

이 분신이 자유하면 은신(隱身)도 자유하여 여하(如何)한 사람도 그 형체를 볼 수 없게 되는 것이다. 이러케 되면은 공중비행(空中飛行)[33a]은 문제 삼을 필요도 없거니와 사후 현신(現身)도 여의(如意)케 되는 것이다. 승가(僧伽) 갓흔 이는 사후는 육신을 탑중(塔中)에 안치하고 수십 척(尺) 고탑(高塔)을 건축하였든 바 수백 년 후에도 간혹 탑상(塔上)에 현신(現身)하며 또한 타처(他處)에도 출현하여서 그 지방 장관이 매월 그 출현기(出現記)를 중앙부에 보고케까지 되였다. 그리하여 그 탑 소재지인 사주인(泗州人)은 항시 승가의 현신을 목도(目睹)케 됨으로 의심없이 분명한 사실에 대한 증거로써 사주인(泗州人)이 견대성(見大聖)(승가[僧伽]의 존칭[尊稱])이란 언구(言句)까지 일반에 유포되였든 것이다.(주20)

이는 생전분신(生前分身) 사후현신(死後現身)의 일례(一例)인 바 무심(無心) 즉 자재위(自在位)에 도달하면은 정신상 무한한 혜광(慧光)이 발(發)함과 동시에 육체상 허다(許多) 신이(神異)가 수반되는 것[33b]이다. 이러케 되면은 좌탈입망(坐脫入亡)(주21) 방광(放光) 사리(舍利) 갓흔 것은 문제삼을 것도 없는 것이다. 즉 사망시에 단좌(端坐)(주22)한 그대로 혹 직립(直立)(주23)하여 혹 행보(行步)(주24)타가 그냥 정립(停立)(주25)하여 죽는 것이며 생전 사후간에 종종(種種) 이색(異色)의 광명을 발하는 것이다. 사리(舍利)라는 것은 생전 사후간에 육체에서 이상한 구슬이 다수 나는 바 또 이상한 것은 이 구슬 즉 사리가 분합(分合)을 하여 수개(數箇)가 일개(一箇)로 일개가 수개로 변하는 것 등이다.

상기(上記)한 신이(神異) 등은 보통 추상(推想)으로는 절대 증빙할 수 없는 허언망담(虛言妄談) 갓지만은 실지 천만인이 목도한 바인이(주26) 사실은 부인할 수 없는 것이다.

주)

(주1) 맹자(盲者) : 맹인(盲人). 맹인을 가리키는 말로 ‘장님’을 쓰기도 하는데, 국립국어원의 『표준국어대사전』에는 ‘장님’을 “‘시각 장애인’을 낮잡아 이르는 말”이라고 설명한다. ‘맹인’은 “‘시각 장애인’을 달리 이르는 말”로 풀이한다. 한편 한자어인 ‘맹인’ 이외에 우리말인 ‘소경’도 있으나 ‘소경’ 역시 『표준국어대사전』에서는“‘시각 장애인’을 낮잡아 이르는 말”이라고 풀이하였다.

(주2) 수업수생(隨業受生) : 자신의 업에 따라 다음 생을 받음.

(주3) 밧굿게 : “바꾸게”

(주4) 각이(各異)하여 : “각각 달라서”

(주5) 자유 전변(轉變)식힘이 : “자유로 전환하여 변화시킴이”

(주6) 범위(凡位) : 범부의 지위.

(주7) 한(限) : 한계, 제한.

(주8) 호례(好例) : 좋은 예.

(주9) 초부(樵夫) : 나무꾼.

(주10) 무상(無上)의 진보(珍寶)로 추대(推戴)되는 : “최고의 보배로운 인물로 떠받드는”

(주11) 예견선지(豫見先知) : 앞으로 일어날 일을 미리 짐작하고 앎.

(주12) 일차(一次) : 한 번.

(주13) 하수(何數)로 혹은 수촌인(數寸人)으로 : “몇 개로, 혹은 작게 여러 사람으로”

(주14) 일호(一毫) : 한 가닥의 털이라는 뜻. 아주 작은 정도를 가리키는 말.

(주15) 지공(誌公) : 양나라 보지(寶誌, 418~515)스님을 말한다. 보공(寶公)이나 보지공(寶誌公)으로도 불린다. 시와 문장에 뛰어나고 신통력으로 널리 알려져 있다.

(주16) 포대(布袋) : 중국의 선승(禪僧). 법명은 계차(契此), 호는 정응대사(定應大師)이다. 온갖 것을 넣은 포대를 메고 거리를 배회해 ‘포대화상’이라는 별명을 얻었다. 하루종일 탁발하여 얻은 것을 어려운 이들에게 나눠주었기 때문에 민간에서 오랫동안 신앙되고 있다.

(주17) 승가(僧伽) : 628~710. 서역 하국(何國) 출신. 660년대 초에 중국에 들어와 전역을 교화하다가 사주(泗州)에 머물며 보광왕사를 창건하였다. 명성이 황실에도 알려져 709년 내도량으로 옮기기도 하였다. 710년 장안의 천복사에서 좌선에 든 채로 입적하자 칙령으로 등신불로 봉안되어 사주로 옮겨 사리탑 안에 안치되었다. 이후 『고승전』이나 『불조통기』 등에 몸을 나툰 기록으로 유명하며, ‘사주의 대성(大聖)’으로도 불린다.

(주18) 단이여 : “다니어”

(주19) 지공화상의 신통에 대해서는 성철스님 법어집 『영원한 자유』에도 소개되어 있다.

(주20) 승가화상의 신통에 대해서는 성철스님 법어집 『영원한 자유』에도 소개되어 있다.

(주21) 좌탈입망(坐脫入亡) : 앉은 그대로 열반에 듦.

(주22) 단좌(端坐) : 단정(端正)하게 앉음.

(주23) 직립(直立) : 꼿꼿이 섬.

(주24) 행보(行步) : 걸어 다님.

(주25) 정립(停立) : 멈추어 섬.

(주26) 목도한 바인이 : “목도한 바이니”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.