[불교건강 기공]

제8식 원숭이 왕의 지혜를 담은 걸음

페이지 정보

사희수 / 2020 년 1 월 [통권 제81호] / / 작성일20-05-22 08:32 / 조회10,414회 / 댓글0건본문

사희수 한의학박사 · 동의기공연구원장

원숭이 후猴자字는 제후의 후侯자와 발음이 같아 왕을 의미하기도 한다. 날쌔다고 해서 잔나비로도 불리는 원숭이는 불교와 인연이 매우 깊다. 중국 고전인 『서유기』의 손오공이 대표적인 예다. 원숭이 왕인 손오공이 삼장법사를 모시고 불법을 구하러 서역을 다녀오는 무용담은 불자가 아니더라도 모든 이들이 잘 알고 있는 내용이다. 손오공은 『서유기』 출간 이후 점차 진화되어 날아라 슈퍼보드의 손오공, 드래곤볼의 손오공 등 국적 불문, 남녀노소 연령을 불문하고 큰 사랑을 받고 있다. 손오공孫悟空, 글자 그대로 풀이하면 공을 깨달은 후손이다. 왜 그 많은 동물 중에서 원숭이에게 이런 특별한 이름을 붙여 주고 『서유기』의 주인공으로 삼았을까?

『불본행집경』 제31권 「석여마경품昔與魔競品」에 용과 원숭이의 내용이 나온다. 용이 원숭이의 심장을 얻고자 했으나 원숭이의 지혜로 목숨을 구하는 내용은 판소리계 고전소설인 『별주부전鼈主簿傳』의 원형으로 알려져 있다. 원숭이는 부처님의 전생이고, 용은 마왕 파순이라고 하였다.

또한 『본생경』에는 원숭이들이 연못가의 나찰귀신 때문에 연못의 물을 마시지 못하고 있을 때 원숭이 왕이 속이 빈 갈대를 이용하여 물을 마실 수 있게 하였다는 내용이 나온다. 원숭이 왕은 부처님의 전생이고, 나찰귀신은 데바닷다(부처님의 제자이자 배신자)의 전생이라고 한다.

『대비바사론大毘婆沙論』 「지품智品」에는 원후봉밀猿猴奉蜜, 부처님 전에 꿀을 공양하고 인간으로 태어난 원숭이에 관한 내용이 담겨져 있다.

이처럼 수많은 원숭이와 관련된 내용이 불경에 담겨 있고, 인도와 캄보디아 앙코르와트뿐만 아니라 중국의 석조물에도 원숭이가 부처님 전에 공양 올리는 부조가 새겨져 있는 모습을 보면서 원숭이와 관련된 불가기공을 만들 생각을 하게 되었다. 늘 강조하는 말이지만, 한 걸음 한 걸음, 한 순간 한 순간, 어떤 생각을 가지고 기공을 하느냐가 참으로 중요하기 때문이다. 지혜로운 원숭이, 공을 깨달은 원숭이를 떠올리면서 숨을 쉬고 움직이면 후왕전허 기공이 위신력을 발하게 되는 것이다.

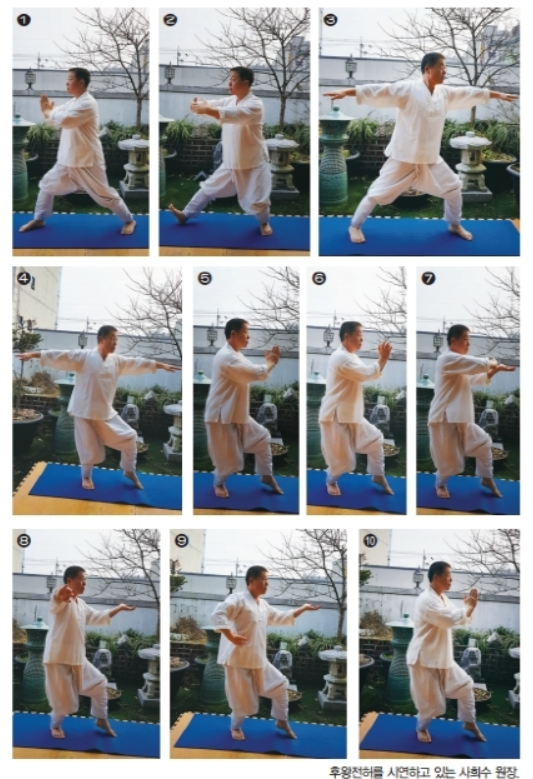

1. 우상보합장(右象步合掌: 오른쪽 다리를 앞으로 내밀어 무릎을 앞으로 굽히고 왼쪽 무릎은 곧게 펴서 합장 자세),

2. 후좌전허(後坐前虛: 몸의 중심을 뒤로 옮기며 왼쪽 무릎을 구부려 앉듯이 하고 오른발 뒤꿈치는 땅에 대고 앞꿈치를 세우는 자세) 후 이어서 포수(抱樹: 나무를 껴안은 동작) 자세를 한다.

3. 양 손바닥(兩掌)을 아래로 하고 몸을 왼쪽으로 돌리면서 수평으로 팔을 앞뒤로 벌려 좌상보(左象步: 왼쪽 다리를 앞으로 내밀어 앞 무릎을 굽히고, 오른 무릎은 곧게 펴는 자세)를 한다.

4. 몸의 중심을 뒤로 옮기며 좌후보합장(左猴步合掌: 몸의 중심은 오른쪽 뒷다리에 힘을 주어 앉은 자세를 하고 왼쪽 앞다리는 힘을 빼고 발끝만 땅에 대고 합장 자세)을 한다.

5. 원후봉밀(猿猴奉蜜: 합장한 손을 벌린 자세)을 하고 이어서 오른손바닥右掌을 왼손바닥左掌 위로 돌려 획호劃弧를 그려 손끝[手尖]을 장문혈(주1)章門穴에 대고 호흡을 한다.[의념으로 좌장左掌의 노궁勞宮으로 양기陽氣를 받듯이 하여 우첨右尖으로 장문혈에 기를 불어 넣는다.]

6. 좌상보합장(左象步合掌: 왼쪽 다리를 앞으로 내밀어 무릎을 앞으로 굽히고 오른무릎은 곧게 펴서 합장 자세), 반대 동작으로 반복한다.

불가기공의 후보猴步는 마보馬步, 상보象步에 이어 하는 동작으로 앞발에 힘을 빼고 뒷다리에 힘을 주는 허허실실虛虛實實 보법步法이다. 무술가武術家나 기공가氣功家에서 가라테空手道는 반신후굴半身後屈 자세와 묘족猫足의 중간 자세, 태권도跆拳道에서는 뒷굽이와 범서기의 중간자세로 볼 수 있다. 쿵푸〔功夫〕에서는 허식(虛式, 닭걸음세), 우슈〔武術〕에서의 장권長拳, 남권南拳, 소림기공少林氣功, 태극기공太極氣功 등 중국의 기공가에서는 허보虛步라 한다. 자세의 명칭이 각각의 문파마다 다르다. 불가기공에서는 자세의 명칭을 부처님의 가르침과 같이하는 동물의 형상을 담아 불가기공의 세 번째 동작으로 앞다리〔前脚〕에 힘을 빼고, 뒷다리〔後脚〕에 힘을 주는 동작으로 후보(猴步: 원숭이 자세)라 명명하였다.

‘후왕전허’는 포수抱樹 동작으로 목木 기운을 받고, 원후봉밀猿猴奉蜜 동작으로 천기天氣를 받아, 맑고 선한 양기陽氣를 간肝에 불어 넣고 하체를 강화시키는 동작이다.

『아미임제기공』에서는 후보猴步 시에 앞다리는 허虛로 하여 앞으로 내밀어 음맥을 열고, 뒷다리는 쇠말뚝과 같이하여 땅의 표면을 발로 잡듯이 하여 용천혈을 잡는다고 하였다.

고전에 ‘수로근선고樹老根先枯 인로퇴선쇠人老腿先衰’, ‘나무는 뿌리가 먼저 늙고, 사람은 다리가 먼저 늙는다’고 하였다. 한마디로 다리가 튼튼해야 장수長壽한다는 말이다.

용과 원숭이, 토끼와 거북이의 이야기가 상징하는 것 중의 하나는 유사한 내용으로 병을 낫기 위한 행위, “유사한 것은 유사한 것을 치료하는 유사의 법칙으로 동종요법同種療法이 있다.”는 점도 있다. 한의학에서도 본초학과 식이요법으로 이열치열, 이냉치냉, 이독제독 등의 원리로 치료를 하고 있다. 또한 우주만물의 움직임의 근원을 기의 움직임, 천지자연의 계절에 따라 인체를 소우주라 하여 유기적으로 도인안마, 기공, 명상 등의 요법으로 질병을 치유하고 있다.

오행에서의 목(木)은 계절로는 봄이요, 봄기운에 생장하는 물질에 반영되어 새싹으로 맛은 신맛, 오장에는 간肝과 담膽이다.

『소문素問』 「영란비전론靈蘭秘典論』에는 간肝은 “장군지관將軍之官으로 모려謨慮를 주관한다”고 하였다. 또 『영추靈樞』 「구침론九針論」에 간은 “간주근肝主筋으로 간은 근육을 주관한다.” 하였다. 『소문素問』 「육절장상론六節藏象論」에 간은 “근을 자양한다.”고 하였다.

간은 혈을 주관하고 몸의 독소를 제거하는 화학공장이라 할 수 있다. 간을 다스리지 못하면 간기가 울혈되고, 간양이 편항偏亢되면 조급해지고 눈을 부릅뜨고 성을 잘 내게 된다. 또 간은 승발昇發 작용으로 간의 혈액이 머리에까지 자연스럽게 올라가는데 지나치면 두통이 온다.

『소문素問』 「금궤진언론金匱眞言論」에는 ‘간개규우목肝開竅于目’, “눈에 정기가 개규되었다.”고 하였다. 간은 신체를 바로잡을 수 있는 근육을 다스리고, 마음의 창이라고 하는 눈을 다스리고, 성질을 다스리는 승발을 다스린다. 한마디로 몸과 마음을 다스리는 가장 중요한 장기로 경전에서 원숭이 왕의 목숨을 구할 수 있는 모려가 되는 것이다. 화가 나면 눈을 부릅뜨기 마련이다. 이때 화를 가라앉히는 가장 좋은 방법은 눈을 지그시 감는 것이다. 더 좋은 것은 부처님처럼 눈을 반개하고 숨을 천천히 들이쉬고 내쉬면 화가 가라앉는다. 아니 눈만 감고 호흡만 잘해도 화라는 것이 나오지 않게 된다. 그리고 곰곰이 상황을 생각할 수 있는 기회가 오는 것이다.

우리가 불가기공을 하는 것도 수행을 하는 것도 건강한 마음, 건강한 몸으로 행복하게 살아가기 위함이다. 나도 행복하고 남도 행복하게 하는 법, 사람인지라 상황에 따라 화가 날 수도 있다. 그때마다 눈을 지그시 감고 호흡을 하면서 부처님의 가르침을 떠올리며 간을 다스리는 모려를 하면 어느새 화는 사그라지고 다 괜찮아질 것이다.

(주1) 장문혈은 족궐음간경으로 11늑골 전단부에 위치하여 『난경』에서는 ‘장臟은 장문에 회會하여 장병臟病을 치료한다고 하였다.’ 주치로 간장종대肝臟腫大, 간염, 구토, 위하수증, 복창, 요통, 흉협통에 효과가 있다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.