[심층종교와 불교의 미래]

화엄 사상

페이지 정보

오강남 / 2024 년 9 월 [통권 제137호] / / 작성일24-09-05 11:07 / 조회5,089회 / 댓글0건본문

비교종교학자의 불교 이야기 9

지난 번에는 선불교의 선禪 사상에 대해 이야기했습니다만, 이번에는 화엄종에서 말하는 화엄華嚴 사상에 대해 이야기해 볼까 합니다. 화엄종華嚴宗은 대승 경전 중 『화엄경華嚴經』을 소의경으로 하여 중국에서 생긴 종파입니다. 일반적으로 선이 열매라면 화엄은 그 뿌리라 일컬어지기도 합니다.

역사적 배경

전통적으로 화엄 전통은 화엄종의 초조 두순杜順(557~640)에 의해 기초가 놓이고, 제2조 지엄智儼(602~668)에 의해 기틀이 잡히고, 제3조이면서 동시에 실질적인 창시자라 할 수 있는 법장法藏(643~712)에 의해 체계화되고, 제4조 징관澄觀(약737~838)에 의해 분명해지고, 제5조이며 동시에 선종의 조사로서 선교 일치를 위해 힘쓴 종밀宗密(780~841)에 의해 널리 알려지게 되었습니다.

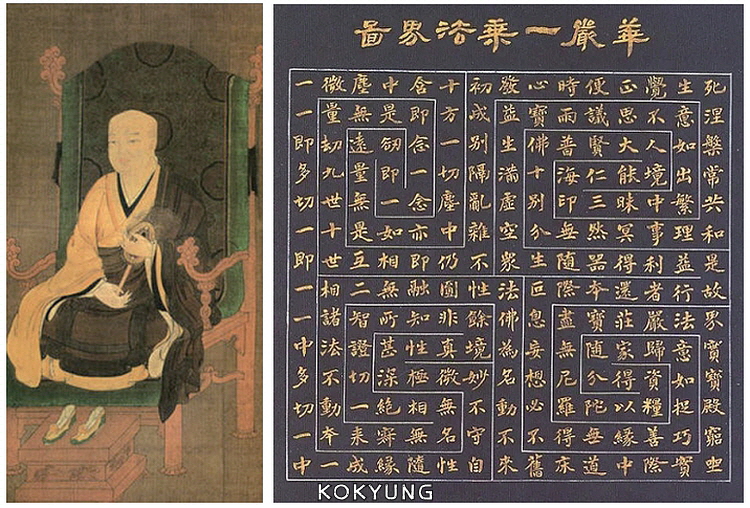

신라의 의상義湘(625~702)은 중국으로 건너가 7년 동안 제2조 지엄 밑에서 법장과 함께 공부하고 신라로 돌아와 영주 부석사浮石寺를 창건하고 신라 화엄종의 초조가 되었는데, 이를 ‘부석종’이라고 합니다. 의상은 지엄의 문하를 떠나면서 일종의 졸업 작품이랄까 하는 문헌을 남겼는데, 이것을 『화엄일승법계도華嚴一乘法界圖』, 혹은 줄여서 『법성게法性偈』라고 합니다. 한 구에 일곱 자씩 들어간 30구, 210자의 시구 같은 것을 특수 도표 형식으로 배열한 것으로 화엄 사상의 진수를 집약한 걸작품이라 할 수 있습니다.

신라의 원효元曉(617~686)도 화엄을 주로 연구하고 가르쳤습니다. 그가 쓴 화엄 관계 저술 중 『기신론소起信論疏』와 『별기別記』는 중국 화엄 제3조 법장의 『기신론의기起信論義記』에 지대한 영향을 미쳤습니다. 원효의 화엄을 ‘해동종’ 혹은 ‘분황종’이라고 합니다.

일본에는 740년 신라의 승려 심상審祥이 『화엄경』을 강의하고, 화엄의 이념에 따라 나라奈良에 있는 도다이지東大寺에 화엄경의 주불인 비로자나 대불大佛을 조성하게 되었습니다. 주로 한국계 도래인들의 주도로 758년에 완공된 이 절은 일본 화엄종의 총 본산이 되었습니다.

한 가지 덧붙이면 한국 조계종의 창시자 지눌知訥(1158~1210)은 불교의 가르침을 선과 교 둘로 나누고 교의 중심을 화엄으로 보았고, 이 전통은 계속 이어져 지금도 한국 불교에서는 교학敎學이라고 하면 『화엄경』의 가르침을 으뜸으로 삼고 있습니다.

화엄의 중요 사상

화엄 사상의 핵심은 ‘법계연기法界緣起(dharmadhātu-pratītyasamutpāda)’라 할 수 있습니다. 여기서 ‘법계’라고 하는 것은 법조계 같은 사법기관과 관계되는 말이 아닙니다. 이 말은 ‘다르마’와 ‘다투’의 합성어인데, ‘다르마’는 불교의 존재론적 논의에서 ‘존재’ 혹은 ‘기본 요소’를 뜻하고 ‘다투’는 영역領域 혹은 바탕이라는 뜻입니다. 다르마 다투를 간단히 법계라고 하지만 우리가 알아듣기 쉬운 말로 하면 ‘존재의 바탕’ 혹은 ‘우주의 총체’나 ‘궁극실재’라 해도 무방할 것입니다. 이런 총제적 우주의 밑바탕에서 작용하고 있는 기본 원리가 바로 연기緣起라고 합니다.

연기란 모든 사물이 서로 연관되어 있음을 말해 줍니다. 불교 초기에는 “이것이 있음으로 저것이 있다.” 혹은 “이것이 생김으로 저것이 생긴다.”고 할 때와 마찬가지로 주로 사물이나 사건의 ‘시간적’ 연속성에 중점을 두었습니다. 그러나 화엄에서 말하는 연기란 시간적 연계성이라기보다 지금 동시적으로 존재하는 일체의 사물이 있는 그대로 다른 모든 것들과 연관되어 있다는 점을 강조합니다. 화엄에서 말하는 ‘법계연기’란 결국 우주 전체에 있는 모든 사물이 지금 여기에서 상호의존相互依存, 상호연관相互聯關의 관계를 가지고 있다고 하는 것을 주장하는 가르침인 셈입니다.

화엄의 조사들이 여러 가지로 법계연기를 설명했는데, 그중 가장 간결하면서도 쉽게 이해할 수 있는 설명이 제4조 징관의 ‘사종법계四種法界’ 이론이라 할 수 있습니다. 징관은 법계를 네 가지로 구분하여, 사법계事法界, 이법계理法界, 이사무애법계理事無礙法界, 사사무애법계事事無礙法界로 나누고 있습니다. 사법계란 우리의 감각으로 감지할 수 있는 세계를 말하고, 이법계란 감각으로 감지할 수 없는 실재의 세계를 말하고, 이사무애법계란 감지할 수 있는 현상세계와 감지할 수 없는 현상 너머의 세계, 이 둘이 별개의 세계가 아니라 둘 사이에 아무런 장애가 없이 상통한다는 것입니다. 나아가 사사무애법계는 사법계와 이법계 사이에만 그런 관계가 성립되는 것이 아니라 사법계와 사법계의 모든 사물도 서로 거침이 없이 연결되어 결국은 하나라는 주장입니다.

한마디로 법계의 모든 것이 서로 상즉相卽, 상입相入의 관계라는 것입니다. 이를 『화엄경』에서는 ‘인드라 망網’이라는 무한히 넓은 그물코 하나하나에 보배 구슬이 달려 거기서 나오는 빛이 서로의 모양을 감싸 안기도 하고 감싸이기도 한다는 비유로 표현하고 있습니다. 이것이 의상이 『법성게』에서 “하나 속에 모든 것이 들어 있고, 여럿 속에 하나가 들어 있고, 하나가 곧 모든 것이고 여럿이 곧 하나로서, 하나의 작은 티끌 속에 전 우주가 들어가 있다(一中一切多中一 一卽一切多卽一 一微塵中含十方).”라고 하는 이야기입니다.

좀 더 쉽게 이야기하면 ‘집’은 문, 창문 등으로 이루어져 있습니다. 따라서 문, 창문 등이 없으면 집이라는 것이 성립될 수 없습니다. 이처럼 집이라는 말속에는 문, 창문 등이 들어가 있습니다. 또 문, 창문, 등도 집이 없으면 의미가 없기 때문에 문, 창문 속에도 집이라는 것이 들어가 있습니다. 또 문이 없으면 집도 없고 집이 없으면 창문도 있을 수 없습니다. 따라서 창문 속에도 문이 들어있고 문 속에도 창문이 들어 있다는 것입니다. 집과 문이나 창문과의 관계는 이사무애라 할 수 있고, 문과 창문과의 관계는 사사무애라 할 수 있습니다.

한 가지 더. 종이를 예로 들면 종이가 있기 위해서는 나무가 있어야 하고 나무가 있기 위해서는 비가 있어야 하고 비가 있으려면 구름이 있어야 하고, 그 외에 햇빛, 공기, 땅, 종이 만드는 사람, 종이 만드는 사람의 조상이 있어야 하고, 그들이 먹을 쌀을 생산하는 농부가 있어야 하고 그들이 농사짓는 데 필요한 연장이 있어야 하고 연장이 있으려면 쇠붙이가 있어야 하고, 쇠붙이가 있으려면 광산과 광부가 있어야 하고… 이렇게 무한정 뻗어나갑니다. 이것이 종이 한 장에 온 우주가 들어 있다는 말로서, 불교 용어로 하면 ‘일미진중함시방’이라는 것입니다.

화엄적 사유?

기독교 성경 『마태복음』 25장 35절 이하에 보면 최후 심판 장면이 나오는데, 거기 임금이 의인들을 향해 “너희는 내가 주릴 때에 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마실 것을 주었고, 나그네로 있을 때 영접하였고, 헐벗을 때 입을 것을 주었고, 감옥에 갇혀 있을 때 찾아와 주었다.”고 했습니다. 자기들이 언제 그런 일을 했는지 의아해하고 있을 때, 임금은 의인들을 향해 “너희가 여기 내 형제자매 가운데, 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다.”라고 합니다. 물론 이 구절을 윤리적 차원에서 해석할 수도 있지만, 화엄적으로도 풀 수 있지 않을까 생각해 보게 됩니다. 너, 나, 형제자매들의 구별이 없이 하나라는 것을 말해주는 것이라 할 수도 있기 때문입니다. 사실 『요한복음』 14장 20절 등에 보면 예수님은 계속하여 아버지와 자신과 제자들이 모두 ‘하나’임을 강조합니다.

기독교뿐만 아니라 신유학의 정호程顥(1032~1085)도 “인간이 욕심 때문에 하나 됨을 잃어버리고 분리의 세계에 살고 있다… 사람이 만물과 혼연동체渾然同體라는 진리를 깨닫는 것은 무한한 기쁨의 원천이다.”라고 했습니다.

이웃 종교뿐만 아니라 사상가 중에도 화엄적 사고를 한 이들이 여럿입니다. 그중 대표적인 예로 몇 분을 소개하면 첫째, 영국의 신비주의 시인 겸 화가 윌리엄 블레이크(William Blake, 1757~1827)입니다. 그는 「무죄의 전조」라는 시에서 다음과 같이 읊었습니다.

모래 한 알에서 세계를 보고

들꽃 한 송이에서 하늘을 보기 위하여

그대 손바닥으로 무한을 붙들고

이 한 시간 속에서 영원을 잡으라.

영국 문학사에서 크게 공헌한 존 던(John Dunne, 1572~1631) 신부도 비슷한 생각을 가지고 있었습니다.

누구도 외딴섬일 수 없다. (중략)

어느 한 사람이 죽으면

그것은 그만큼 나를 줄이는 것

나는 인류의 한 부분이기에.

그러므로 결코 누구를 위하여 종은 울리는가 물어보지 말지니

그것은 그대를 위한 조종弔鐘이기에.

심지어 물리학자 아인슈타인(Einstein, 1869~1955)도 “인간은 우리가 ‘우주’라고 부르는 전체의 일부분인데 자기 자신을 나머지 세계와 분리된 것으로 생각하는 것은 일종의 ‘시각적 망상’으로서 이런 망상에서 스스로를 자유롭게 하기 위해 애쓰는 것이 참된 종교에서 다루어야 할 화두”라고 했습니다.

나가면서

불교인이든 아니든 화엄 사상을 체득하게 되면 여러 가지 면에서 크게 덕을 볼 수 있게 될 것입니다. 그중 몇 가지만 들어보면, 일단 모두가 연결되어 있기 때문에 나 홀로 망망대해에 외롭게 떠다니는 부평초가 아니라는 사실을 알게 됩니다. 또 나와 남의 구별이 없어지므로 남의 아픔이 곧 나의 아픔이라는 참된 의미의 자비심을 갖게 될 것입니다. 나아가 부처님이나 성인들이 깨달았으니 그들과 나도 한 몸이므로 나도 깨달을 수 있을 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 더 많은 사람들이 이런 화엄의 가르침을 체감할 수 있었으면 좋겠습니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.