[불교로 읽는 조선왕조실록 ]

세종의 배불정책과 불교신앙

페이지 정보

이종수 / 2024 년 9 월 [통권 제137호] / / 작성일24-09-05 10:18 / 조회3,370회 / 댓글0건본문

조선 건국과 함께 권력을 잡은 유학자들은 중앙 정치 무대에서 불교를 배제하기 위한 여러 정책을 임금에게 건의하였지만, 독실한 불교 신자였던 태조 이성계는 번번이 대신들의 건의를 묵살하였다. 이른바 배불정책은 태상왕 이성계가 사망하는 1408년(태종 8) 이후부터 현실화되기 시작한다.

배불의 도화선이 된 사원 노비 간음 사건

태종은 진관사와 회암사 승려의 노비 간음 사건을 계기로 사원 노비의 상당수를 국가 재산으로 귀속시켰고, 또 전국의 주요 사찰 242곳을 제외하고는 사원에 주었던 전지田地에 대한 조세 수취권을 속공하였다. 뿐만 아니라 국가 관리의 11개 불교 종파를 7개로 축소하기도 하였다. 하지만 불교계의 반발을 염려하여 급격하고 강압적인 정책을 펼치지는 못하였다. 상왕이 된 태종은 당시 불교 정책에 대해 다음과 같이 언급하고 있다.

상왕(태종)이 조말생과 원숙에게 묻기를, “사찰 노비를 이미 다 혁파하였는데, 승도들 마음에 장차 사찰의 전지마저 혁파하면 불교가 영영 끊어질 것이라 여길 것이니, 이 또한 염려하지 않을 수 없는 것이다. 비록 불교를 물리치고자 하지만, 그 업業이 이미 오래되어서 갑자기 혁파할 수 없으니, 회암사같이 이름난 사찰에는 전지를 더 주어서 그들의 마음을 위로하는 것이 좋겠다.” 하니, 조말생 등이 대답하기를, “말씀하신 내용이 매우 합당합니다.”고 하였다. - 『세종실록』 1년, 1419년 11월 29일.

세종이 왕위에 오른 이후에도 태종이 상왕이 되어 여러 정책을 지시하였으므로 세종의 시대가 된 것은 상왕(태종)이 사망한 1422년(세종 4) 5월 10일 이후라고 할 수 있지만, 세종이 직접 내린 배불정책의 첫 명령은 상왕(태종)이 사망하기 직전인 2월에 내린 하교였다.

고려 때로부터 매년 봄가을의 음력 2월과 8월에 각 종파의 승려들을 모아서 『대반야경大般若經』을 염송하게 하고, 나발螺鉢을 울리고 번幡과 개蓋를 늘어세우며, 향불을 든 자가 앞에서 인도하여 길거리를 돌아다니면서 질병과 재액을 물리치게 한다. 이때 2품 이상의 관원이 명령을 받아 향불을 피우고, 감찰이 이를 살피며, 모두 걸어서 따라다닌다. 이를 경행經行이라 불렀는데, 이때에 와서 임금의 특명으로 폐지하였다. - 『세종실록』 4년, 1422년 2월 19일.

세종이 도성 내의 경행을 폐지하도록 명령한 것은 상왕(태종)의 허락을 받고 시행했다고 볼 수 있으므로 세종의 직접적인 배불정책이라고 보기 어려운 점이 있다. 상왕이 사망한 이후 세종이 내린 본격적인 배불정책은 1424년(세종 6)부터 시행된다.

임금이 명하기를, “서울 외에 있는 각 종파의 사찰에는 거처하는 승려 수를 정하고, 사찰 전지의 조세 수취권을 혁파하여 국가에 귀속시키고, 그 외 유명무실한 각 관청의자복사資福寺는 모두 혁파하라.”고 하였다. - 『세종실록』 6년, 1424년 3월 13일.

세종은 각 종파의 사찰 내에 거처하는 승려 수를 제한하고 또 조세 수취권을 혁파하고자 하였다. 그리고 각 관청에서 운영하는 자복사를 없애라고 하였다. 이러한 세종의 명령을 검토한 예조에서는 그로부터 20여 일이 지나서 다음과 같이 건의한다.

예조에서 임금께 아뢰었다. “불교의 도는 선禪과 교敎 양종兩宗뿐이었는데, 그 뒤에 정통과 방계가 전하면서 각기 업業으로 삼는 바로써 7종으로 나뉘어졌습니다. … 청컨대 조계종·천태종·총남종의 3종을 합쳐서 선종으로 하고, 화엄종·자은종·중신종·시흥종의 4종을 합쳐서 교종으로 하며, 서울과 지방에 승려들이 거처할 만한 곳을 가려서 36개소의 사원만을 두어 양종에 분속시키소서. … 이어 승록사僧錄司를 혁파하고, 서울에 있는 흥천사를 선종 도회소都會所로, 흥덕사를 교종 도회소都會所로 하며, 나이와 행동이 아울러 높은 자를 가려 뽑아 양종의 행수장무行首掌務를 삼아서 승려들의 일을 살피게 하소서.” - 『세종실록』 6년, 1424년 4월 5일.

선교禪敎 양종으로 통합하는 세종의 억불정책

세종은 예조의 건의를 그대로 수용하였다. 이로써 태종 대에 11개의 종파에서 7개 종파로 축소되고, 다시 세종 대에 선종과 교종의 2개 종파만이 국가 공인의 종파로 인정되었다. 게다가 고려시대 이래 사원과 승려의 사무를 보던 승록사를 폐지함으로써 중앙 정부의 불교 관청이 사라졌다. 그리고 선종 18사에는 4,250결의 토지를 하사하고 1,970명의 승려가 머무는 것을 허락하고, 교종 18사에는 3,700결의 토지와 1,800명의 승려를 허락하였다.

이러한 조치는 선종과 교종의 사찰 36사와 거주승 3,770명에 대해서만 국가에서 재정을 지원하고 그 외 사찰과 승려에 대해서는 국가가 더 이상 재정적 지원을 하지 않는다는 의미이다. 그럼에도 30~40만 명에 이르는 승려 수가 줄어들지는 않았던 것으로 보인다. 이는 불교계에 별다른 타격을 주지 않았음을 의미하는 것이기도 하다. 당시 승려의 층위는 관원승官員僧, 수행승修行僧, 의식승儀式僧, 장인승匠人僧 등으로 다양하였고, 국가의 각종 요역徭役에 동원되어 노동함으로써 승려로서 인정받아 여전히 군역을 면제받았기 때문이다.

호조에서 보고하기를, “지금 화재를 당한 가옥과 빈궁하여 자기 힘으로 기와를 준비하지 못하는 자에게 별요別窰를 설치하여 기와를 구워서 싼값으로 나누어 주게 하소서. 이에 대한 것을 조항별로 다음과 같이 열거합니다. … 기와 장인匠人 40명은 승려를 우선적으로 뽑아서 선정할 것. 일을 보좌하는 사람 3백 명은 자원자와 지방의 승려들로 뽑아서 의복과 식량을 지급하고, 승려들은 그 노동한 날수와 근무 성적을 조사하여 관직으로 상을 줄 것. … ” 하니, 임금이 그대로 따랐다. - 『세종실록』 8년, 1426년 2월 29일.

당시 화재로 여러 가옥이 피해를 입자, 호조에서 와장瓦匠 승려를 우선 선발하고, 또 이를 보좌하는 역할을 승려에게 맡기고, 그 승려들의 근무 정도에 따라 관직으로 상을 주자는 이야기다. 여기서 관직으로 상을 준다는 것은 실제 업무가 있는 관직이 아니라 직무가 없는 산직散職이었을 것이다. 이처럼 관직이 없는 일반 승려를 요역에 동원하고 상을 주는 것은 고려시대부터 있었던 관례라고 볼 수 있다. 그러므로 승려를 요역에 동원하는 것을 배불정책으로 보기는 어렵다. 반면에 세종의 배불정책으로 볼 수 있는 또 다른 조치는 내불당의 폐지라고 할 수 있다.

정조正朝·동지冬至·탄일誕日 삼대 조회朝會 때의 각 종파에서 보내는 축하문을 없앴다. 이전에는 내불당內佛堂이 오교양종五敎兩宗을 거느리고 축하문을 받들고 조회에 참석하여 하례를 드렸는데, 지금은 조회에 참석하는 것을 없앴기 때문이었다. - 『세종실록』 16년, 1434년 10월 30일.

내불당의 폐지

위의 기록만으로는 내불당의 폐지를 알 수 없다. 다만 내불당의 역할 가운데 정월 초하루, 동지, 임금 탄생일 때의 조회에 내불당의 승려가 참석하는 것을 없앴다고만 하였다. 그런데 그로부터 15년이 지나서 내불당을 복원한다는 기사가 보인다.

허후가 말하기를, “… 불법이 다시 일어날까 참으로 두렵습니다. 백성이 내불당을 창건한다는 말을 들으면 뒤를 이어서 불당을 세울 것이니 만계萬計가 되지 못할 것입니다.” - 세종 30년, 1448년 7월 21일.

이러한 기록으로 볼 때, 아마도 1434년(세종 16) 무렵 내불당을 폐지했다가 훗날 다시 복원한 것이 아닌가 싶다. 그러면 세종은 왜 내불당을 복원한 것일까? 내불당은 복원하면서 왜 종파·승록사 등은 복원하지 않은 것일까? 왜 사원의 조세 수취권은 회복시키지 않은 것일까?

세종 대의 불교 정책은 태종의 배불정책을 계승하고 있다. 그래서 종파를 축소하고 사찰에 대한 경제적 지원도 대폭 축소시켰다. 그러나 왕실 비빈들의 불교 신앙만큼은 배불정책과 상관없이 유지되고 있었고, 이는 세종에게도 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 세종은 정책적인 측면에서 불교의 정치·경제적 권력을 축소해 갔지만, 불교에 대한 내면적 신앙만큼은 버리지 않았으며, 오히려 왕비인 소헌왕후의 사망 이후 더욱 깊어졌다.

소헌왕후의 사망과 세종의 불교신앙

소헌왕후는 1446년(세종 28) 3월 24일에 훙서薨逝하였다. 이틀 후에 세종은 왕후의 극락왕생을 기원하며 불경 제작을 명하였다. 그런데 승정원에서 반대하였다. 그러자 세종은 “그대들이 불경 만드는 것을 그르다 하지만 어버이를 위해 불사佛事 하지 않는 사람이 누가 있는가.”(『세종실록』 28년, 1446년 3월 26일)라며 뜻을 굽히지 않았다. 그러자 이번에는 집현전에서 나섰다.

집현전에서 아뢰기를, “어제 사헌부·사간원과 집현전에 공문을 보내시어, 왕비를 위하여 불경을 조성하겠다는 뜻으로써 명하셨사오니, 신 등은 명령을 듣자옵고 황공함을 견딜 수 없사옵니다. … 가령 부처가 영험이 있다면, 근일에 왕비의 병을 낫게 해달라는 정근 기도를 궁궐에서 두 번이나 베풀었으나 감응感應되지 않았습니다. 그러므로 불교가 거짓인 점을 알 수가 있사오니, 청하옵건대 이 명령을 정지시키소서.” 하였다. - 『세종실록』 28년, 1446년 3월 28일.

그러나 세종은 집현전의 요청을 거절하고 오히려 집현전 수찬 이영서와 돈녕부 주부 강희안 등에게 명하여 성녕대군 집에서 불경을 금자金字로 쓰게 하고, 또 인순부 소윤 정효강에게 명하여 그 일을 주관하게 하였다. 그리고 장의사·진관사·대자암 등의 사찰에서 칠칠재를 베풀었다. 그 과정에서 반승飯僧을 쫓아낸 승정원의 처사를 힐책하기도 했다.

임금이 승정원에 이르기를, “지금 왕비를 위하여 재齋를 베푸는 것은 다만 칠칠일七七日만 하고, 뒤에는 두 번 할 수 없는 것이다. 지금 들으니, 밥 얻어먹으려고 모여든 승려들이 많다는 이유로 그 승려들을 모두 쫓아내므로 예빈판사禮賓判事 신자근이 사저에서 쌀을 가져와 먹였다고 한다. 지금 아무리 흉년이라 하더라도 국가에서 재齋를 베푸는데 이렇게 할 수는 없는 것이다. 재승齋僧에 정한 수효가 있어서 쫓아낸 것이냐? 음식을 제공할 수 없는 자가 있어서 그렇게 한 것이냐? 너희들이 직접 보고서도 나에게 고하지 않았고, 또 일찍 준비하지 않아서 이 지경에 이르게 하였으니, 내가 실로 몹시 마음 아프다. … ”고 하였다. - 『세종실록』 28년, 1446년 4월 15일.

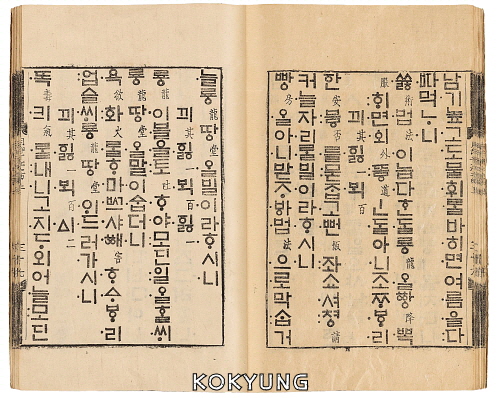

세종의 불교신앙은 여기서 그치지 않았다. 소헌왕후의 명복을 기원하기 위해 아들 수양대군에게 석가모니 부처님의 생애를 기록한 『석가보釋迦譜』를 기초로 『석보상절釋譜詳節』을 한글로 편찬하게 했다. 그리고 이듬해(1447) 7월에 『석보상절』이 완성되자 석가모니 부처님의 일대기를 시의 형식으로 읊은 『월인천강지곡月印千江之曲』을 지었다.

높고도 큰 석가부처님의 한 없고 가이없는 공덕을

여러 겁이 지나도 어찌 다 여쭈리.

세존의 일을 말씀해 올리겠으니,

만 리 밖의 일이시지만 눈에 보는 듯이 여기십시오.

세존의 말씀을 말씀해 올리겠으니,

천년 전의 말이시지만 귀에 듣는 듯이 여기십시오.

세종은 대신들의 반대에도 불구하고 불경을 필사하고 수륙재를 베풀었다. 또한 훈민정음을 창제하고 불경을 한글로 번역하도록 하였다. 뿐만 아니라 직접 훈민정음으로 석가모니 부처님을 찬양하는 글을 지었다. 소헌왕후의 사망 이후 불교 신앙이 한층 깊어졌던 것이지만, 이미 오래전부터 불교에 대한 신앙이 그 내면에 있었기에 가능했을 것이다. 이는 그의 정치적 배불과 불교에 대한 신앙이 서로 다른 맥락에서 이루어졌음을 보여주는 것이므로, 외면적으로는 배불排佛이지만 내면적으로는 불교를 신앙한 신불信佛 임금이었음을 보여주는 것으로 여겨진다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

현대불교가 잃어버린 사문 전통의 메아리

베트남의 거리 수행자 틱민뚜에[釋明慧]가 남긴 질문들 어느 종단에도 소속되지 않고 오로지 스스로 걷고, 탁발하는 모습을 통해 대중에게 발견된 한 수행자가 베트남 불교계를 뒤흔들고 있다. 그…

유권준 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.