[거연심우소요]

법주사 부도림에서 만나는 역대 고승들

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 09:20 / 조회537회 / 댓글0건본문

법주사 ❼

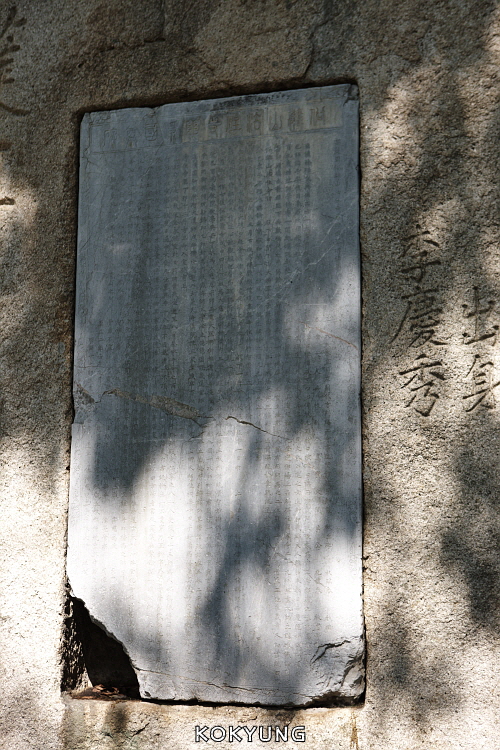

세존사리탑이 있는 공간에서 나와 언덕으로 조금 올라가면 비스듬한 바위에 홈을 파서 석비의 비신을 끼워 넣은 것이 눈에 띈다. 고려시대 자정국존慈淨國尊 미수화상 즉 자안子安 대사의 비이다. 그는 13세에 일선군一善郡의 원흥사元興寺에 출가하여 19세에 승과에 급제하고 29세에 삼중대사로 임명되어 유식학의 대가로 이름을 떨쳤다.

유식학의 대가 자정국존 자안대사

약관의 나이에 펼쳐 간 그의 막힘없는 유식론 강론은 승려들과 왕실이 모두 귀 기울여 들었다. 고려 법상종 교학의 대표적 고승으로 방대한 경론의 주해서를 찬술하였고, 원나라에까지 그 명성이 알려졌다. 미수화상을 보면, 신라시대 태현화상이 연상될 만큼 불교 경전과 교리에 관하여 당대 가장 뛰어난 교학의 선지식善知識(scholar)이었다. 당연히 그로 인하여 고려 후기에도 법상종이 큰 영향력을 가졌다.

그 시절 천태종에서는 백련사 출신의 정오丁午 대사가 개경에서 활약하였고, 선종에서는 충선왕이 양가도승통을 제수하고 충숙왕이 왕사로 봉한 가지산문의 보감국사 혼구화상이 이름을 떨쳤다. 약간 옆으로 나간 이야기지만, 이 시절 이전에 고려 후기에는 강진의 백련사가 원묘국사圓妙國師 요세了世(1163∼1245) 화상 이후 보조국사普照國師 지눌知訥(1158∼1210) 화상이 정혜결사운동을 펼쳐 간 순천 송광사와 함께 고려불교계를 주도하였는데, 백련사 출신의 원혜圓慧 대사나 정오대사가 개경으로 올라가 국사나 왕사로 활동을 하면서 한반도 남쪽 땅끝에 자리한 백련사의 사세는 내리막길로 접어들게 된다.

자정국존은 제25대 충렬왕忠烈王(재위 1274∼1298, 1298∼1308)과 징키스칸Dschinghis Khan(1162∼1227)의 손자인 원元 세조 쿠빌라이Khubilai Khan(1260∼1294)의 딸 쿠툴룩켈리쉬忽都魯揭里迷失 즉 제국대장공주齊國大長公主(1259∼1297) 사이에 태어난 제26대 충선왕忠宣王(재위 1298∼1298, 1308∼1313)과 충선왕의 둘째 아들 제27대 충숙왕忠肅王(재위 1313∼1330, 1332∼1339) 대에 승통과 왕사 등을 거쳐 1324년(충숙왕 11)에 국존에 책봉되었다.

고려가 몽골에 대하여 항전을 하다가 항복하고 원의 부마국駙馬國 즉 사위의 나라로 전락하여 자주성을 잃어버린 시기였다. 미수대사는 충렬왕에 의해 승통이 되었고, 특히 충선왕의 신임과 지지를 강하게 받아 석교도승통釋敎都僧統과 오교도승통五敎都僧統이라는 최고의 승계를 받고, 승려로서는 유일하게 우세군祐世君이라는 봉호封號도 받는 영광을 누렸으며, 불교행정에 관한 최종 권한을 가지는 양가도승통兩街都僧統의 직도 부여받았다. 미수화상은 국녕사國寧寺, 웅신사熊神寺, 장의사莊義寺, 유가사瑜伽寺, 동화사桐華寺, 중흥사重興寺 등에 주석하였고, 말년에 승직을 내려놓은 후에는 승통이 되기 전에 주석했던 법주사에 다시 돌아와 입적할 때까지 머물며 방대한 저술을 남겼다.

<속리산법주사자정국존비俗離山法住寺慈淨國尊碑>는 그가 입적한 후 15년이 지난 1342년(충혜왕 복위 3)에 건립되었다. 미수화상이 입적한 1327년부터 1330년까지는 충선왕과 대립한 충숙왕이 재위하였고, 1330년부터 1332년까지는 원나라가 충숙왕을 왕 자리에서 쫓아내고 세운 그의 아들 28대 충혜왕忠惠王이 재위한 기간이었다. 1332년부터 1339년까지는 다시 충숙왕이 재위하고 1339년부터 1344년까지는 또 충혜왕이 재위하는 등으로 고려 왕실은 사실 존재하지 않는 것과 마찬가지였고, 고려는 원나라의 손아귀에 완전히 잡혀 있었다. 이런 혼란의 기간에 자정국존의 비도 차일피일 미루어지다가 세워졌다.

비의 건립은 유가종瑜伽宗, 즉 법상종의 미수대사의 문도들이 추진하였다. 비의 비문은 문신 이숙기李叔琪가 지었고, 글씨는 원나라에서 고려인을 뽑는 괴과魁科에서 장원 급제하고 집현전 태학사를 지낸 전원발全元發(?∼1421) 선생이 명필다운 솜씨로 썼다. 고려시대에는 이 비에서 처음으로 법주사라는 명칭이 등장한다. 승탑은 왕명에 의하여 산호전 동쪽에 세웠다고 하는데, 오늘날에는 찾기가 어렵다.

당대 최고의 직위에 오른 국존의 비가 이런 모습을 하고 있는 것이 아무래도 이상하다. 원래는 이수와 귀부가 잘 갖추어진 비가 세워졌을 것인데, 어떤 이유인지는 잘 알 수 없으나 파괴되어 비신만 이곳 바위에 홈을 파고 끼워 넣어 둔 것이 지금까지 방치된 것으로 보인다. 귀부와 이수에 비신을 세워 비의 원래 모습으로 복원한 것을 박물관에 설치하고, 바위에는 그 안내판을 설치하면 좋겠다.

속리산사실기비와 벽암대사비

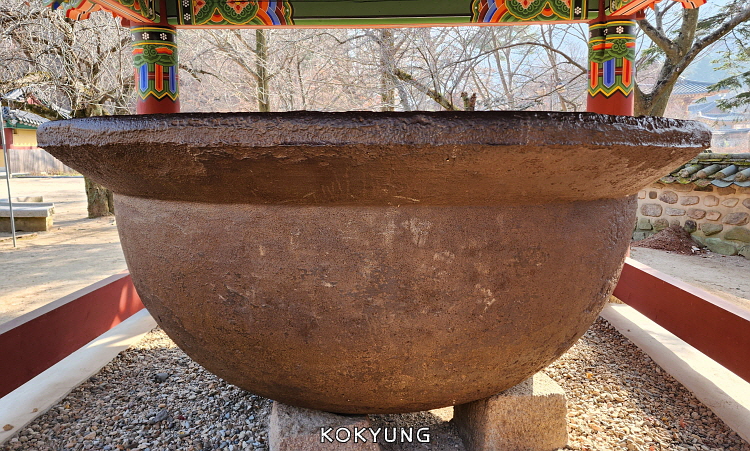

법주사에는 중요한 문화유산들이 부지기수로 많다. 주물로 만든 대형 철확鐵鑊(보물)은 큰 사발의 모양을 하고 있는데, 높이가 1.2m이고 지름이 2.7m이며 둘레가 10.8m에 달한다. 국내 다른 곳에서는 찾아보기 어려운 희귀한 것이다. 거대한 원형의 이 솥은 아무런 장식이 없고, 제작 연도나 제작자도 알 수 없다. 이런 큰 솥이 주조된 것은 법주사의 사세가 최고였을 때일 가능성이 크다. 용도는 밥을 짓거나 국을 끓이는 데 사용된 것으로 보이는데, 야외에서 큰 법회 등 행사가 열렸을 때 사용한 것이 아닐까 생각된다.

1723년 24세의 오원吳瑗(1700∼1740)이 부친과 함께 충청도와 속리산 일대를 여행하고 기록한 「호좌일기湖左日記」에는 대웅보전 동쪽에 못을 파고 돌을 쌓은 우물과 같은 석옹石甕이 있고 그 동쪽으로 철확이 있고, 그 북쪽에 석조石槽가 있다고 하며, 모두 거대하다고 기술하고 있다.

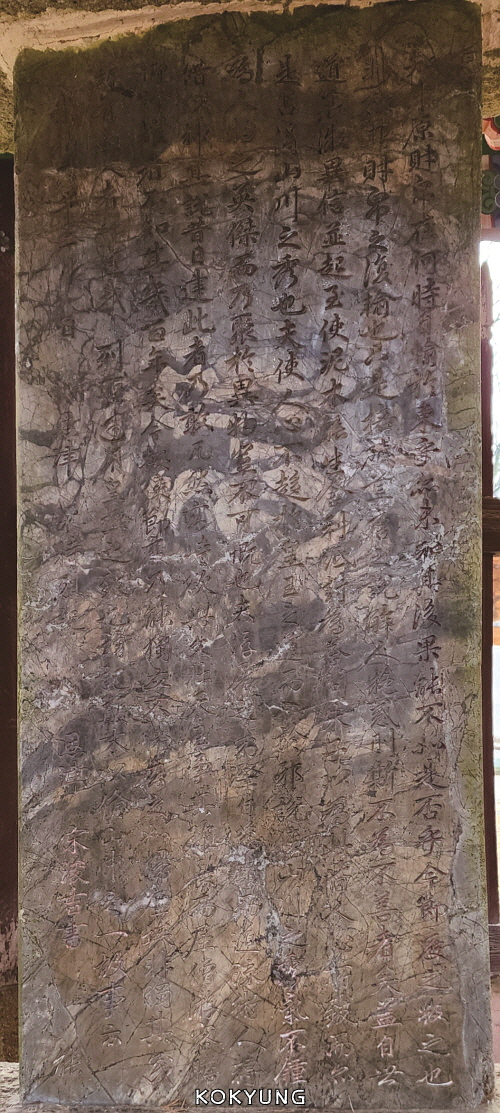

금강문을 나와 수정교水晶橋를 건너오면 속리실기비각俗離實記碑閣 안에 우암尤庵 송시열宋時烈(1607∼1689) 선생이 짓고 동춘당同春堂 송준길宋浚吉(1606∼1672) 선생이 쓴 <속리산사실기비俗離山事實記碑>가 있다. 1665년(현종 5)에 세운 것으로 당대 최고의 권력자인 두 사람이 활동한 이른바 ‘양송兩宋시대’를 말해주는 듯, 양송의 이름이 함께 있는 비이다. 송준길 선생의 유려한 글씨를 잘 볼 수 있다.

그 옆에는 1664년(현종 5)에 세운 <벽암대사비명碧巖大師碑銘>이 있다. 비문은 춘추관 수찬관 동명東溟 정두경鄭斗卿(1597∼1673) 선생이 지었다. 글씨는 명필인 오위도총부 도총관 낭선군朗善君 이우李俁(1637∼1693) 선생이 썼고, 전서로 쓴 두전은 같은 도총관 이정李楨(1641∼1680)이 썼다.

벽암대사는 그의 스승 부휴대사와 함께 임진왜란에서 승병을 지휘하여 전쟁을 치렀고, 임진왜란과 병자호란 이후에는 전란에 피해를 입은 전국의 사찰을 중창하는 일에 혼신의 노력을 하였다. 인조仁祖 때에는 팔도도총섭을 맡아 승려들을 이끌고 남한산성 축성 공사를 3년 만에 마쳤고, 1636년(인조 14) 병자호란이 발발했을 때에는 승병을 조직하여 또 적과 싸웠다. 법주사의 불상을 조성하는 일에도 참여하였다. 1646년(인조 24)에 동문인 희언熙彦(1561∼1647) 화상과 함께 법주사에 들어와 머물기도 한 인연이 있어 1660년(현종 1) 벽암대사가 구례 화엄사華嚴寺에서 입적한 후에 이곳에 그의 비가 세워졌다.

신미대사와 복천암

법주사 본찰에서 나와 위로 가면 복천암福泉庵이 있다. 복천암은 신라시대 720년(성덕왕 19)에 창건되어 고려시대와 조선시대까지 내려오면서 복천사로 불리면서 여러 차례 중수되었다. 『신증동국여지승람』에 의하면, 복천사 동쪽에 있는 샘에서 물이 많이 나와 복천이라고 불려 절 이름도 이렇게 지어졌다고 한다.

조선시대에는 세조가 1464년 2월 이 절에서 3일 동안 기도를 한 뒤 길목의 목욕소沐浴沼에서 목욕을 하고 피부병이 나았다. 이를 계기로 절을 중수하도록 하고, 토지와 노비 등을 충분히 내리고 ‘만년보력萬年寶歷’이라는 사각 옥판玉板도 하사하였다. 이때에는 1461년 6월에 왕명으로 간경도감刊經都監을 설치하여 훈민정음으로 많은 불경을 번역·간행하는 일을 주관하던 신미대사가 복천암에 내려와 주석하고 있을 때였다. 「복천사기福泉寺記」도 동생인 김수온 선생이 지었다. 오늘날에는 세조가 행차한 이 당시의 일을 배경으로 하여 법주사 앞에서 복천암으로 가는 길을 ‘세조의 길’이라고 이름을 붙여놓았다.

신미대사는 세종의 신임을 배경으로 왕실불교를 공고히 하는 데 큰 역할을 하였다. 세종을 이은 문종도 불교를 존숭하였다. 신미대사가 복천사를 고쳐 짓는 일에 충청감사가 지원을 하도록 하였다. 그러나 조정의 사대부들은 날로 번창해 가는 왕실불교의 폐단을 지적하고 특히 승려로 하여금 공물을 대납하고 백성들에게 그 값을 받도록 하는 바람에 백성들이 겪는 고통이 이루 말할 수 없는 지경이라며 상소도 계속 올렸다. 이때 사간원司諫院에서는 복천사가 너무 화려하게 지어졌고, 그 재목과 기와와 단청의 부담이 모두 백성들에게 돌아가 그 폐단과 원성이 극심하다는 상소도 올렸다.

1592년에 불에 탔으나 중건하였고 그 후 다시 소실된 후 1735년(영조 11)에 다시 짓고 1803년(순조 3) 중수하였다. 조선시대에는 김극성金克成(1474∼1540), 황준량, 임제, 정구鄭球(1543∼1620), 김덕겸, 김창흡金昌翕(1653∼1722), 이인엽李寅燁(1656∼1710), 이하곤李夏坤(1677∼1724), 강재항, 박윤원朴胤源(1734∼1799), 정종로鄭宗魯(1738∼1816) 등 많은 유학자들이 이곳을 찾아 글을 짓기도 하고, 강학을 하기도 하였다.

현존하는 건물로는 극락전과 나한, 선방, 요사채 등이 있다. 극락전은 1976년 해체·복원하였으며 내부에는 아미타불상과 후불탱화, 삼세불도, 신중도 등이 있다. 근래에 지은 복천암 건물에는 임환경林幻鏡(1887∼1983) 화상이 90세에 쓴 「福泉禪院복천선원」이라는 현판이 걸려 있다. 내부의 복도에는 걸려 있는 복각한 현판 「無量壽무량수」의 글씨는 공민왕의 어필御筆이라고 전한다.

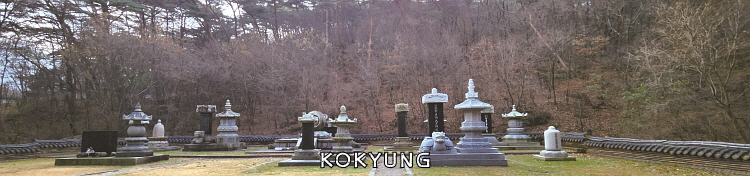

복천암의 동쪽 산언덕으로 올라가면 200m 정도 떨어진 곳에 2기의 승탑이 서 있다. 뒤에 있는 것이 조선시대 초기에 활동한 수암화상秀庵和尙 신미대사의 부도탑이다. 기단부의 중대석에 승탑의 주인과 건립 시기를 적은 명문이 새겨져 있어 1480년(성종 11)에 세워진 신미대사의 승탑임을 확인할 수 있다. 탑은 팔각원당형의 양식을 한 것인데, 기단부의 하대석, 중대석, 상대석은 모두 8각으로 되어 있고, 공 모양의 탑신에는 아무런 장식이 없다. 옥개석은 팔모지붕 형태를 하고 있으며, 상륜부에는 구슬 모양의 보주만이 있다.

신미대사는 명문거족의 출신으로 복천사로 출가하였다. 세종 때 왕을 도와 궁 안에 내원당內願堂을 짓고 의례를 주관하며 왕실과 친밀한 관계를 가졌고, 세조 때에는 간경도감刊經都監의 사업을 주관하면서 큰 활약을 하여 왕의 두터운 신임을 받아 왕사王師에 책봉되었다. 신미대사 탑 옆에는 ‘학조등곡화상탑學祖燈谷和尙塔’이라고 새겨진 학조(1432∼1514) 대사의 부도탑이 있다. 1514년(중종 9)에 세워졌다. 학조대사는 1464년(세조 10) 속리산 복천암에서 왕을 모시고 스승 신미대사와 함께 대법회를 열었고, 1467년(세조 13) 금강산 유점사를 중창하고 봉선사에 주석한 후 김천 직지사에 머물면서 1488년(성종 19) 인수대비의 명으로 해인사를 중수하고 진관사, 대자사, 낙산사 등을 중수하였다. 1500년(연산군 6)에는 왕비 신씨의 명으로 해인사 고려대장경 3부를 인행하여 발문을 짓는 등 활발한 활동을 하였다.

안동 학가산鶴駕山 중대사와 애련사艾蓮寺에서 출가한 학조대사는 세조의 강한 신임을 받았으나 사대부의 공격을 받기도 했는데, 연산군 때까지 국사國師로 지냈다. 그의 아버지는 한성부판관 김계권金係權(1410∼1458)이고, 연산군의 폭정에 대사간大司諫의 관직을 버리고 낙향하여 안동 묵계默溪에서 만휴정晩休亭을 경영하며 산 청백리의 모범인 보백당寶白堂 김계행金係行(1431∼1517) 선생은 그의 숙부이다. 김계권의 후손은 이때부터 서울에 터를 잡고 살았는데, 청음淸陰 김상헌金尙憲(1570∼1652) 선생과 조선 후기에 60년 동안 안동김씨(=장동김씨) 세도정치(1804∼1862)를 주도한 김씨 세력이 모두 이 집안에 속한다. 이와는 대비되게 김계행의 후손들은 안동에 터를 잡고 평생 청백리 집안의 자부심을 가지고 살았다.

1514년(중종 9) 그의 부도탑은 복천암과 직지사에 세워졌다. 여기의 탑은 신미대사의 탑과 같이 팔각원당형을 하고 있고, 공 모양의 탑신에는 아무런 장식이 없다. 8각의 지붕 모양을 한 옥개석은 신미대사의 탑과 달리 낙수면落水面의 모서리마다 귀꽃이 조각되어 있다.

이 두 승탑은 탑의 주인공과 건립 시기가 새겨져 있는 것으로 중요할 뿐 아니라 고려에서 이어지는 조선시대 초기의 승탑 양식을 알 수 있는 중요한 문화재적인 가치를 가지고 있기도 하다. 훈민정음訓民正音의 창제를 두고 이 두 탑의 주인공이 창제했다는 주장과 그렇지 않다는 주장이 대립하고 있다. 더 연구해 볼 문제이다.

정충필 선생은 속리산을 유람하였을 때 법주사를 들러 복천암에서도 하룻밤을 잤다. 법주사에서 말을 타고 10리 길을 가 복천동福泉洞 어귀에 이르렀는데, 거기서부터는 산이 깊고 길이 험하여 말이 10번 걸으면 9번 고꾸라질 정도였다고 했다. 복천암에 이르렀을 때 마중 나온 그곳 승려에게서 불이 난 후 암자를 다시 지을 때 담장과 섬돌을 궁중양식대로 했다는 이야기도 들었고, 바위벽에 있는 ‘福泉庵복천암’이라는 세 글자는 화마를 입어 ‘福복’ 자가 반쯤 지워져 있었다고 했다. 승려 행은幸恩의 안내로 동대東臺로 가서 부도浮圖 2기가 있는 것을 보고 돌아와 복천암에 묵었는데, 노전爐殿의 선환善環 화상으로부터 산중의 이야기를 듣기도 했다.

일찍이 서사원 선생도 속리산을 유람하면서 복천암에 이르러 그 감회를 아래와 같이 시로 읊은 적이 있다. 서사원 선생은 한강寒岡 정구鄭逑(1543∼1620) 선생과 여헌旅軒 장현광張顯光(1554∼1637) 선생 등과 교유를 하며 조선시대 대구 성리학을 실질적으로 출범시킨 중심 인물로 활동을 하였고, 임진왜란 때에는 팔공산회맹八公山會盟에서 의병장을 맡기도 했다.

심의인심혹 甚矣人心惑

난성이취감 難醒易醉酣

석문동태사 昔聞同泰寺

금견복천암 今見福泉庵

백료무한자 百僚無韓子

천관유구담 千官有瞿曇

승유번작악 勝遊飜作惡

유결후래폄 留訣後來砭

심하구나, 인간 마음의 미혹됨이여

깨어남은 어려워도 취해 허우적대기는 쉽다네

양무제의 동태사 얘기는 그 옛날 듣기는 했어도

오늘 복천암을 와서 직접 보게 되었네

많은 관리 중에 불교를 배척한 한유는 없고

많은 사대부들이 붓다를 품고 있구나

좋은 경치 유람 다니는 일 오히려 악을 짓는 것이니

세상에 남긴 묘한 비결 뒷날 가르침이 되누나

복천암에서 밤을 지낸 정충필 선생은 선환화상의 안내를 받아 소암小庵과 중사자암中獅子庵의 옛터까지 올라가 보았으나, 길이 험하고 산 위의 날씨가 추워 문장대에는 오르지 못한 것을 못내 아쉬워하며 법주사로 내려와 심검당尋劒堂에서 유숙을 하였다.

중사자암은 인조仁祖(재위 1623∼1649)의 생부인 원종대왕元宗大王(1580∼1619)의 원당이었다. 1729년(영조 5)년에 박필기朴弼琦(1677∼1757)가 올린 상소에 의하면, 이미 궁에서 내인內人 등이 오지 않은 지 오래되어 승려들이 허름한 건물에 아무렇게나 제단을 꾸며놓고 기일에 제사를 지내는 형편이라고 지적하고, 이는 승려들이 관역官役을 면하고자 하는 수작에 지나지 않으니 아예 퇴락한 제단을 없애 버리는 것이 합당하다고 하였다.

정충필 선생은 심검당에서 밤을 보내고 다음 날 새벽 일찍 창을 열었다. 수정봉이 눈앞에 들어왔다. 이때 그는 눈앞에 펼쳐진 풍광에 취한 것이 아니라 남명선생의 「유두류록遊頭流錄」을 읊었다. 『주역周易』에 정통하며 유학자의 길을 걸었던 선생은 이곳에서도 올곧은 삶을 살아간 천하의 남명선생을 생각하고 대곡선생을 생각하였던 것이다! 현실에서 도피하는 것을 멀리 하고 모든 분야에 관해 탐구해 간 박학다식한 그가 먼 길을 떠나 속리산을 찾은 연유는 여기에 있었던 것이리라.

수정교 다리를 건너 나올 때 돌난간에 기대어 절의 풍광을 바라보며 한참이나 서 있었다. 오랜 역사 속에서 각자 자기 시절을 치열하게 산 많은 현인들도 지금은 사라지고 없지만, 그들이 탐구하고 고민한 흔적은 우리에게 남아 있다.

그렇다. 인간의 삶이란 허무한 것이 아니고 현존재現存在(Dasein)로서 귀한 인연으로 형성된 것이니 진리를 등불로 삼아 진지하게 살아 볼 가치가 있는 것이다. 윤회가 있다면, 인간의 몸으로 이 세상에 태어나는 것은 어렵고도 어려운 인연이기에 이를 귀하게 생각하지 않을 수 없다. 이런 인간 세상에서 인간은 누구나 평등하고 존귀하게 살아가는 존재이다. 사람 위에 사람 없고 사람 아래 사람 없다. 오늘날 헌법에 수용되어 있는 인간의 존엄(human dignity)이 그것이다.

다만, 현실에 존재하는 현상들[諸法]과 우리의 삶은 유有이지만, 이는 연기법에 의해 요소들로 형성되고 또 형성된 후에도 성주괴공成住壞空으로 항상 변하는 것이니, 현존재가 불변하고 영원한[常] 것이라고 착각하거나 집착하는 것은 진리에 어긋나는 것이다. 이러한 진리를 바로 체득하면 개인으로서도 항상 니르바나의 삶을 즐겁게 살아갈 수 있고, 인간 세상에서도 다툼이나 고苦가 없게 된다. 인간은 서로에게 자비를 베풀고 함께 행복하게 살아가게 된다. 인간이란 욕망의 주체이지만, 이렇게 하면 이타심이 힘을 발하는 세상이 실현될 수 있다.

혹여 살아가면서도 이러한 진리에 어긋나게 행한 것이 있다면 참회를 하여 바른 자리 즉 자신의 진면목으로 돌아가면 된다. 이러한 것이 어렵고, 생각이 복잡하고 산란하다면 번뇌를 없애면 해결되는데, 그 번뇌를 없애는 방법으로 가장 효과적인 것이 참선을 하는 것이다. 간화선看話禪이든 묵조선黙照禪이든 이는 번뇌를 없애는 방법일 뿐 목적이 아니다. 행주좌와行住坐臥 어묵동정語默動靜 즉 일상생활 속에서 항상 성성惺惺하게 깨어 있는 삶을 살아가면 된다. 모든 고통과 오류는 세상의 이치를 알지 못하는 무명無明에서 생겨나는 것이다. 이것이 붓다가 우리에게 일깨워 준 가르침이요, 진리이리라.

유학儒學(confucianism)은 현재 존재하는 현존재에 관한 학문이고, 그 너머에 대해서는 알 수 없기에 말하지 않을 뿐이다. 붓다는 인간에게 존재와 인식의 문제(철학의 문제)에서 답을 제시하고 연기법=연기원리를 처음 찾아내어 인간의 문제를 해결하는 길을 제시한 점에서 그 수승殊勝함을 확인할 수 있다. 한자로 번역된 ‘공空(शून्यता, Śūnyatā)’이라는 것은 이러한 원리를 말하는 것이리라.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

비운의 제6대 달라이 라마를 아시나요?

정말로 잠양갸초의 고향집은 인도 동북부 끝자락의 따왕사원 아래에 있었는데, 지금은 자그마한 사원인 우르겔링 곰빠(Urgyeling G.)로 변해 있었다. 제6대 달라이 라마, 잠양갸초의 고…

김규현 /

-

불교의 법적 지위 획득에 노력한 함부르크불교협회

세계불교는 지금 26_ 독일 ❷ 글_ 툽텐 잠빠 번역_ 운산 함부르크불교협회의 가장 큰 특징이라면 모든 불교전통을 열린 마음으로 받아들이고, 공통…

고경 필자 /

-

대흥사로 가는 길은 봄도 좋고 겨울도 좋다

거연심우소요 53_ 대흥사 ❶ 대흥사大興寺는 한반도 땅 남쪽 끝자락에 있는 두륜산頭輪山(=頭流山=大芚山)에 있다. 행정구역상으로는 전라남도 해남군 삼산면 구림리이다.…

정종섭 /

-

당하즉시와 본래현성

중국선 이야기 48_ 운문종 ❸ 운문종은 후기 조사선 오가五家 가운데 네 번째로 출현하였으며, 오가는 모두 육조혜능을 계승했다고 표방하고 있다. 그러한 까닭에 운문종의 선사상은 『육조단경』…

김진무 /

-

시비분별, 중요한 것은 내 마음의 상태

질문 1. 시비[옳고 그름]를 나눔에 대해스님, 제가 어떤 일을 겪고 있습니다. 무엇이 옳고 그른지, 어떻게 해야 옳은 것이고 그른 것인지를 가려야 되겠지요? 일을 당할 때마다 시是와 비非를 가리려…

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.