[불교로 읽는 서유기 ]

양계산을 넘어 불이의 길로

페이지 정보

강경구 / 2025 년 3 월 [통권 제143호] / / 작성일25-03-08 23:10 / 조회213회 / 댓글0건본문

앞의 글에서 쌍차령雙叉嶺 유백흠劉伯欽의 집을 떠나 양계산兩界山에 이르자 유백흠이 더 이상 함께 갈 수 없다며 뒤로 물러서는 대목까지 이야기했다. 이때 손오공이 나타난다.

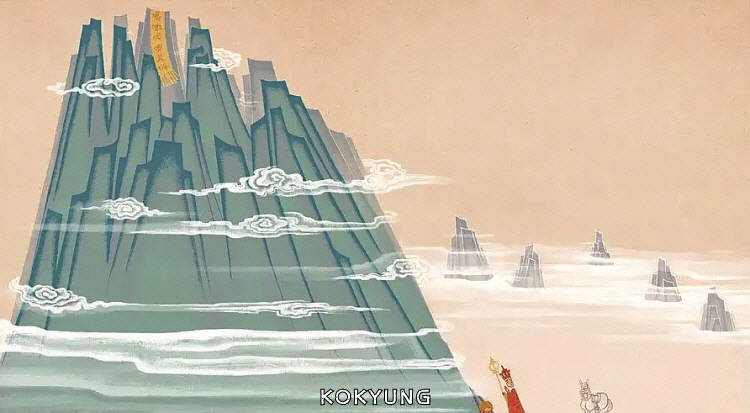

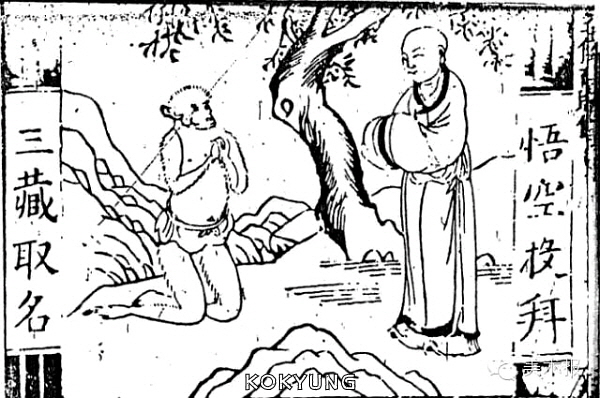

양계산 아래 머리만 내놓고 있던 손오공이 삼장을 반긴다. 500년 동안 구리 물과 쇠구슬을 먹으며 산에 갇혀 지내다가 관세음보살의 뜻을 받아 삼장을 기다리고 있었다는 것이다. 손오공은 기뻐하는 삼장에게 말한다. “이 산의 정상에 부처님이 붙여놓은 황금 부적이 있습니다. 스님이 올라가셔서 부적을 떼어내면 제가 나갈 수 있습니다.” 이에 삼장이 유백흠과 함께 등나무를 잡고 칡넝쿨에 매달리며 높은 산 정상으로 올라간다.

산 정상에 네모난 큰 돌이 있고 그 돌 위에 황금으로 ‘옴마니반메훔’이라고 쓰인 가죽 종이가 봉함처럼 붙어 있었다. 삼장이 봉함을 떼어내고 산 아래로 내려오니 손오공이 뒤로 좀 떨어져 달라고 말한다. 이에 삼장과 유백흠이 동쪽으로 되돌아가 6〜7리 되는 곳에서 멈추자 다시 손오공이 외친다. “조금 더 가주세요. 조금 더!” 삼장이 한참을 되돌아가 산 아래까지 내려가자 땅이 꺼지고 산이 무너지는 소리가 나면서 손오공이 나타나 삼장에게 귀의한다.

새로 제자를 얻은 삼장은 유백흠과 헤어져 양계산을 넘는다. 그런데 양계산을 넘자마자 사나운 호랑이가 나타나 길을 막는다. 손오공은 여의봉을 휘둘러 단번에 호랑이를 때려잡아 그 가죽으로 옷을 해 입고 서천으로의 길에 들어선다.

손오공의 구출과 사가행四加行

삼장은 아직 서쪽을 바라보는 동쪽 기슭에 있다. 삼장이 양계산 정상의 부적을 떼고 내려오자 손오공은 그에게 동쪽으로 6〜7리 넘어 길을 돌아가게 한다. 왜 애써 왔던 길을 되돌아가야 하는가? 그리고 또 왜 6〜7리를 넘어 산자락 아래까지 더! 더! 돌아가야 하는가? 길을 돌아간다는 것은 회향廻向이라는 용어를 상기시키기 위한 표현이다. 6〜7리를 넘어 더! 더! 돌아갔다는 것은 10회향의 10단계 중 거의 마지막[滿心]에 이르렀음을 표현하기 위한 장치이다.

동쪽과 서쪽을 둘로 가르는 양계산은 양쪽에 모두 속하거나 어디에도 속하지 않는 단계에 해당한다. 유식 5위로 보자면 가행위加行位, 41위설로 보자면 십회향의 만심滿心에 속한다고 해석되는 이유이다. 여기에서 우리는 손오공의 500년의 세월과 그동안의 식사, 양계산 정상의 옴마니반메훔 부적의 제거, 양계산을 막 벗어나 만나게 된 사나운 호랑이의 제압 등과 같은 장면에 주목할 필요가 있다.

손오공은 양계산(오행산)에 갇혀 500년 동안 배가 고프면 쇠로 된 구슬을 먹고 목이 마르면 구리 녹인 물을 마셨다. 육신과 그에 깃들인 자아의식을 가진 존재로서 참을 수 없는 일을 참았다는 것이다. 그것을 참았다는 것은 제천대성齊天大聖으로서 자아에 집착하던 차원에서 자아의 집착을 내려놓는 실천이 오랫동안 있었다는 뜻이 된다. 그 오랜 실천은 나무를 비비면 열이 나다가 불꽃이 일어나는 일과 같다고 비유된다. 이것을 열을 내는 단계라는 뜻에서 가행위 중의 난위暖位라고 부른다.

양계산 아래에서 보낸 500년의 긴 시간이 이 단계를 상징한다.

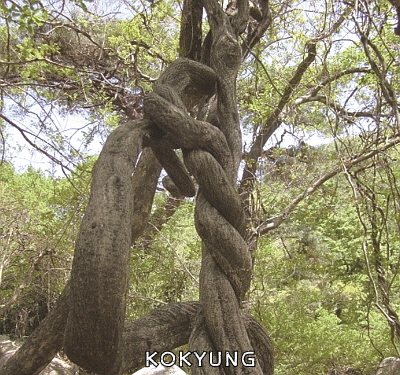

다음으로 쇠구슬을 먹고 구리 녹인 물을 마시는 일이 있다. 그것은 철저한 참음과 수용의 자세가 없으면 불가능한 일이다. 가행위 중의 인위忍位에 대한 형상적 표현이 된다. 여기에 삼장법사가 산의 꼭대기에 올라가 금으로 써진 부적을 떼는 일이 있게 된다. 부적에는 ‘옴마니반메훔’의 6자 진언이 쓰여 있었다. 이 진언은 분별망상을 멈추고 본래 성품의 자리로 돌아가도록 이끄는 방편의 문에 해당한다. 분별의 차원에서 무분별의 단계로 넘어가려면 산을 넘어야 한다. 삼장은 분별의 칡넝쿨과 등나무를 거듭 잡고 거듭 놓으면서 산의 정상[頂]에 도달한다. 유식의 가행위 중 정위頂位를 가리키는 장치다. 만법유식의 이치를 바르게 관찰하는 것이 마치 산의 정상에 올라가 사방을 밝게 보는 일과 같으므로 붙여진 이름이다.

다음으로 양계산의 경계를 벗어날 무렵 호랑이를 만난 손오공이 유백흠과는 비교도 안 되게 손쉽게 그것을 제압하는 장면이 제시된다. 아직 양계산 영역에서의 일이기는 하지만 분별적 차원에서는 최고의 단계에 속한다. 세계 최강이라 할 만하다. 세제일위世第一位를 가리키는 장면이 된다. 이처럼 난暖, 정頂, 인忍, 세제일世第一로 차원을 높여 가는 이 공부의 핵심을 양계산에 갇힌 원숭이를 해방시키는 일로 형상화한 것이다. 이미지의 힘을 빌려 유식의 이치를 체화하는 것은 유식의 전통 수행법과 맥을 같이 하는 일이기도 하다. 이와 관련하여 “유식 수행법은 영상관법”(인경스님)이라고 정리한 논문도 보인다.

오행산과 양계산과 유백흠

지난 회의 글에서 잠시 언급하였지만 양계산은 원래 오행산이라고 불리는 산이었다. 그런데 왜 이름이 바뀐 것일까? 이 산은 갇혀 있던 손오공의 입장에서 보면 오행산이고, 서천행을 하는 삼장의 입장에서 보면 양계산이다. 우선 손오공의 입장에선 오행산이다. 손오공은 500년간 이 오행산에 갇혀 있었지만 그래도 머리와 손을 움직일 수는 있었다. 일부는 구속되고 일부는 풀려난 상태였다는 말이다. 마음과 오행五行과의 관계가 그렇다. 중생의 마음은 물질 경계의 지배를 받는다. 손오공이 오행산에 눌려 지내는 일과 같다. 그러나 그 본질인 진여의 마음은 본질적으로 구속된 적이 없다. 500년 내내 머리와 손이 풀려 있었던 것이 이를 상징한다.

한편 구도의 길을 걷는 삼장에게 그것은 양계산이다. 양계산의 이쪽은 분별의 세계이고, 저쪽은 불이중도不二中道를 실천하는 차원이다. 이쪽은 유백흠이 상징하는 분투와 노력의 차원이고, 저쪽은 풀려난 손오공이 상징하는 무위 관찰과 수용의 차원이다. 손오공과 삼장이 그 길을 함께 하게 되었으므로 양계산이 바로 오행산이 되는 것이다.

앞에서 손오공을 해방시키기 위해 삼장이 수행한 일들이 10지 초지로 진입하기 위한 사가행에 속한다는 것을 개관한 바 있다. 여기에 유백흠이 함께 하고 있었다는 사실을 상기하자. 유백흠은 노력과 의지의 상징이다. 이미 그는 양계산 앞에서 자신의 능력으로는 이 산을 넘을 수 없다고 말한 바 있다. 그럼에도 그는 삼장과 함께 양계산의 정상까지 동행한다. 양계산 정상이 상징하는 정위頂位는 분별과 무분별이 교차하는 차원에 해당한다. 그러므로 주체적 노력을 상징하는 유백흠의 몫이 있는 것이다.

양계산 정상으로의 등반에는 노력의 주체와 도달할 목적지가 설정되어 있다. 주객의 분별이 여전한 것이다. 칡넝쿨과 등나무를 잡고 올라간다는 표현이 끼어든 이유이다. 왼쪽 감기를 하는 칡넝쿨[葛]과 오른쪽 감기를 하는 등나무[藤]가 만나면 풀리지 않는 갈등葛藤의 새끼줄이 꼬인다. 그러니까 분별에 의한 갈등의 새끼줄 꼬기는 아직 계속되는 중인 것이다. 여기에서 다시 나아가려면 주체를 자부하는 유백흠이 물러나야 한다. 반드시 유백흠과 헤어져야 하는 이유이다.

손오공의 호랑이 사냥과 호피 법복

유백흠이 돌아가고 삼장과 손오공의 구법단이 정식으로 꾸려진다. 그런데 양계산의 경계를 벗어날 무렵 호랑이가 한 마리 나타난다. 이에 손오공이 귓속에 감춰두었던 여의봉을 꺼내 단번에 때려죽인다. 그리고는 호랑이 가죽을 잘라 반쪽을 간직하고, 나머지 반쪽을 칡넝쿨과 등줄기로 묶어 옷 대신 걸친다. 날이 저물자 손오공은 인가에 머물면서 바늘을 빌려 호랑이 가죽을 꿰매 걸치고 등줄기로 허리를 묶는다. 그것을 보던 삼장이 자신이 입던 낡은 도포를 내준다. 속옷으로 받쳐 입으라는 것이었다.

본격적인 서천 여행이 호랑이 사냥으로 시작된다. 『서유기』에서는 수행상의 장애를 동물로 형상화한다. 그러니까 중요한 전환점마다 백수의 왕인 호랑이가 나타나는 것은 당연한 일에 속한다. 그런데 손오공의 호랑이 사냥은 유백흠의 사냥과 다르다. 유백흠의 단계에서 호랑이는 싸워서 이길 대상이었다. 장애를 해결하려는 주체와 극복할 대상이 분명하였기 때문이다. 또한 유백흠은 껍질을 벗겨내고 그 속의 고기를 먹는다. 싸움의 승리자로서 그 결과를 향유한다는 뜻이다. 또한 껍질을 벗기고 그 속의 고기를 먹었다는 것은 껍질과는 다른 본질이 있다고 집착하는 일을 상징하는 것이기도 하다.

반면 손오공은 호랑이 껍질을 버리지 않고 자신의 옷으로 입는다. 호랑이 가죽을 옷으로 입는 손오공의 이러한 행위는 불이중도의 원칙에 부합한다. 다만 원칙적으로 그렇다는 것이지 실천적 측면에서는 다양한 문제들이 남아 있다. 그것은 여러 장치로 암시된다. 우선 손오공은 호랑이의 가죽이 너무 크다는 이유로 둘로 잘라 한 조각만 걸친다. 본래 하나인 것을 둘로 잘랐으니까 분별적 사유가 작동한 것이다. 그렇지만 손오공은 유백흠보다 한 차원 높다. 다른 한 조각을 버리지 않고 간직했기 때문이다. 취사선택의 분별에 걸리지 않았다는 뜻이다. 그러니까 손오공은 둘이 아닌 불이의 이치를 알고는 있지만 아직 체화가 되지 않은 상황에 있는 셈이 된다. 더구나 그 가죽을 칡넝쿨과 등줄기로 묶는다. 앞에서 말한 바와 같이 칡넝쿨과 등줄기가 만나면 갈등이 된다. 가죽도 둘로 잘랐지, 그것을 묶는 것도 칡과 등이지, 분별의 흔적이 뚜렷한 상황인 것이다.

그런데 손오공은 양계산을 지나 인가에 투숙하면서 둘로 나누었던 호랑이 가죽을 바늘을 빌려 하나로 꿰맨다. 손오공은 지금 이원분별과 불이중도 사이를 왕래하는 중이다. 호랑이를 잡아 그 가죽을 옷으로 입은 것은 전진이다. 본질(속)을 위해 현상(가죽)을 버리지 않았기 때문이다. 그러나 그 가죽을 둘로 나눈 것은 후퇴이다. 둘로 나누었기 때문이다. 더구나 그것을 칡넝쿨과 등나무로 묶은 것은 이보 후퇴다. 새로운 분별의 새끼줄로 자신을 묶었기 때문이다.

다음으로 인가에서 바늘을 빌려 두 조각을 하나로 꿰맨 것은 일보 전진이다. 대충 꿰맨 미봉책이고 임시변통이기는 하지만 두 조각이 하나로 만나 분별이 멈추었기 때문이다. 이때 손오공은 옷을 묶었던 새끼줄을 풀어 칡넝쿨을 버리고 등줄기만 취한다. 반보 전진이다. 칡넝쿨을 버렸으므로 갈등의 새끼줄을 꼴 일이 없게 되었기 때문에 전진이지만 아직 등줄기라는 속박의 끈을 완전히 버리지는 않았다. 그래서 반보 전진에 해당하는 것이다.

삼장의 흰색 도포

여기에 삼장의 흰색 도포가 등장한다. 삼장은 목욕을 하면서 벗어놓았던 낡은 흰색 도포를 손오공에게 선물한다. 손오공은 그 낡은 흰색 도포를 속옷으로 입고, 호랑이 가죽을 겉옷으로 걸친다. 흰색의 속옷과 호랑이 무늬의 겉옷이 하나로 만났다. 그것은 명백한 불이不二의 표현이다. 속에 입은 흰색 도포는 본질이고, 겉에 걸친 호랑이 가죽은 현상이다. 그것을 함께 입은 것이니까 현상과 본질의 불이성이 구현된 차림이 된 것이다. 삼장이 그 복장의 조화를 보면서 “잘 됐다, 잘 됐어. 그렇게 하니 이제 수행자 같구나!”라고 감탄한 것도 그 때문이다. 이처럼 손오공의 옷차림은 여러 점에서 구법단의 여행이 가행위를 넘어 견도위에 들어섰음을 가리키는 장치에 해당한다.

그런데 이게 나중에 문제를 일으킨다. 우리는 그것이 낡은 흰옷이었음을 기억해야 한다. 깨달음에 대한 가르침은 관념화되기 쉽다. 삼장의 낡은 흰옷은 바로 이 가르침의 관념화를 상징한다. 흰옷이라는 별도의 본질이 따로 있지 않기 때문이다. 대중들은 붓다의 가르침을 교조적으로 집착하는 경우가 많다. 그 가르침을 본질로 여기면서 세상의 때에 오염되지 않는 흰옷과 같은 경계를 의식적으로 추구하는 것이다. 그것이 새로운 집착이 되어 청정한 바탕을 오염시킨다. 그래서 때 묻은 낡은 흰옷이 된 것이다. 그 옷을 손오공이 받아 입은 것이다.

진여는 오염되는 일이 없지만 오염과 청정을 둘로 보는 관점을 버리기는 쉽지 않다. 때 묻은 낡은 흰옷이 문제가 되는 이유이다. 어쨌든 이렇게 하여 기본을 갖춘 불이의 복장이 완성되었다. 관념의 때는 서천 여행을 하며 실천적으로 벗겨내야 하는 숙제로 남는다. 이후의 전체 여정은 수습의 차원[修習位]에 해당한다. 그래서 손오공은 손행자孫行者라는 이름을 갖게 된다. 수습 행자 아닌가.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

비운의 제6대 달라이 라마를 아시나요?

정말로 잠양갸초의 고향집은 인도 동북부 끝자락의 따왕사원 아래에 있었는데, 지금은 자그마한 사원인 우르겔링 곰빠(Urgyeling G.)로 변해 있었다. 제6대 달라이 라마, 잠양갸초의 고…

김규현 /

-

불교의 법적 지위 획득에 노력한 함부르크불교협회

세계불교는 지금 26_ 독일 ❷ 글_ 툽텐 잠빠 번역_ 운산 함부르크불교협회의 가장 큰 특징이라면 모든 불교전통을 열린 마음으로 받아들이고, 공통…

고경 필자 /

-

대흥사로 가는 길은 봄도 좋고 겨울도 좋다

거연심우소요 53_ 대흥사 ❶ 대흥사大興寺는 한반도 땅 남쪽 끝자락에 있는 두륜산頭輪山(=頭流山=大芚山)에 있다. 행정구역상으로는 전라남도 해남군 삼산면 구림리이다.…

정종섭 /

-

당하즉시와 본래현성

중국선 이야기 48_ 운문종 ❸ 운문종은 후기 조사선 오가五家 가운데 네 번째로 출현하였으며, 오가는 모두 육조혜능을 계승했다고 표방하고 있다. 그러한 까닭에 운문종의 선사상은 『육조단경』…

김진무 /

-

시비분별, 중요한 것은 내 마음의 상태

질문 1. 시비[옳고 그름]를 나눔에 대해스님, 제가 어떤 일을 겪고 있습니다. 무엇이 옳고 그른지, 어떻게 해야 옳은 것이고 그른 것인지를 가려야 되겠지요? 일을 당할 때마다 시是와 비非를 가리려…

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.