[불교로 읽는 서유기 ]

저팔계와 오소선사와 『다심경』

페이지 정보

강경구 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 12:02 / 조회825회 / 댓글0건본문

집착을 원인으로 속박이라는 결과가 일어난다. 속박의 인과율이다. 내려놓음을 원인으로 해탈이라는 결과가 일어난다. 해탈의 인과율이다. 그런 점에서 원인이 곧 결과다. 불교의 수행에서 집착을 내려놓는 일을 유일무이한 실천 과제로 삼는 이유가 여기 있다. 그런데 우리의 사유와 행동은 집착과 소유의 방식으로 작동한다. 아홉 날 쇠스랑을 높이 들고 긁어들이는 싸움을 계속하는 팔계가 그렇다. 소유하는 일이므로 많을수록 좋다. 특히 그것은 식탐으로 형상화된다. 팔계에게 실천 과제로 주어진 여덟 개의 계율[八戒]이 모두 먹는 것과 관련된 것도 이 때문이다.

팔계의 식탐

원래 돼지 요괴에게는 관음보살이 내려준 저오능猪悟能이라는 이름이 있었다. 그런데 삼장은 그에게 팔계라는 별명을 내려준다. 전통적 작명법인 명名·자字·호號를 적용하면 저오능은 명名, 팔계는 자字, 서천 여행을 완수한 뒤 받게 되는 정단사자淨壇使者는 호號에 해당한다. 팔계라는 별명에는 여덟 가지 음식에 대한 금기가 실천 과제로 담겨 있다. 다섯 가지 자극성 채소(파, 마늘, 부추, 달래, 흥거)와 세 가지 차마 먹을 수 없는 고기(기러기, 개, 거북이)에 대한 금기가 그것이다.

오신채는 우리에게도 익숙한 내용 그대로이다. 그런데 육식과 관련해서는 부분적 불식육계를 내렸다는 점이 눈길을 끈다. 그것은 고기 취식을 부분적으로 금하는 삼정육三淨肉의 계율을 중국식 계율로 대체한 것으로 보인다. 삼정육의 계율은 나를 위해 죽이는 것을 보았거나, 나를 위해 죽였다는 말을 들었거나, 나를 위해 죽였다고 의심되는 고기를 먹지 않는다는 금기를 내용으로 한다. 이에 비해 기러기, 개, 거북이를 먹지 않는다는 삼염三厭의 금기는 유교와 도교의 전통에 전하는 것이다.

중국문화에서 기러기는 의리를, 개는 충성을, 거북이는 장수와 지혜를 상징한다. 그것은 각기 하늘(기러기), 땅(개), 물(거북이)의 덕을 상징한다고 이해되기도 한다. 이 차마 먹을 수 없는 세 가지 고기[三厭]는 중국 의술의 비조로 꼽히는 손사막孫思邈의 규정 이후 도교와 유교의 금기로 자리 잡게 된다.

이것을 팔계의 계율로 내린 것이다. 중국불교는 양무제 이후, 일체의 고기를 먹지 않는다는 전면적 불식육계를 세우고 그에 대한 실천을 강화하는 과정을 거친다. 이에 비해 『서유기』의 삼염三厭은 부분적 불식육계다. 구체적 내용은 다르지만 제한적 불식육계라는 점에서 삼염과 삼정육은 구조적 동질성을 갖는다. 나아가 그것은 계율의 탄력적 적응을 원칙으로 하는 대승불교의 중도 정신을 드러내는 장치이기도 하다. 어쨌든 팔계의 차원에서 식욕과 색욕은 그의 존재적 특성인 동시에 그가 풀어야 할 지상과제에 해당한다. 팔계의 식욕을 보자.

삼장의 공양게가 끝나기 전에 팔계는 벌써 대여섯 그릇을 털어 넣었다. 젓가락을 들고 함께 공양을 들기 시작하자 팔계는 쌀밥·국수·과일·음식을 가리지 않고 올라오는 대로 잡아서 들입다 처넣기를 반복했다. 그러면서 계속 “밥 더! 밥 더!”라고 외쳐댔다. 손오공이 한마디 하자 팔계가 말한다. “그게 무슨 말이요. ‘공양받는 중이 배가 부르지 않으면 차라리 생매장 당하는 게 낫다’는 속담도 있지 않소.”

팔계가 오로지 많이 먹는 것에 의미를 두고 있다는 것이 확인되는 대목이다. 게다가 많이 먹는 데 정신이 팔려 정작 그것이 어떤 맛인지 음미하지 못한다. 인삼과를 먹을 때도 씹지도 않고 통째로 삼킨 뒤 그게 무슨 맛인지를 묻는 장면이 있다. 이것이 팔계의 문제고, 목적지에 집착하여 과정에 무지각한 여행의 문제다. 그래도 팔계의 끝은 해피엔딩이다. 서천 여행을 완수한 뒤 팔계는 정단사자淨壇使者, 즉 제단을 청소하는 심부름꾼이 된다. 삼장은 전단공덕불이 되고, 손오공은 투전승불이 된 뒤였다. 팔계가 여래에게 항의한다. “남들은 모두 부처가 되는데 왜 나만 심부름꾼인 정단사자를 시키는 겁니까?” 그러자 여래가 대답한다.

너는 입이 게걸스럽고 몸이 둔한 데다가 배가 크지 않니? 온 세상에 나의 가르침을 우러르는 이들이 아주 많을 텐데 불사가 있을 때마다 네가 그 제단을 청소하라는 것이다. 모두 맛있는 음식들인데 안 좋을 리가 있겠느냐?

요컨대 팔계는 먹는 것에서 출발하여 먹는 것으로 돌아온다. 다만 긁어들이며 먹는 것과 인연에 따라 먹는 것은 전혀 다른 차원이다.

팔계 에피소드의 후일담, 오소선사烏巢禪師

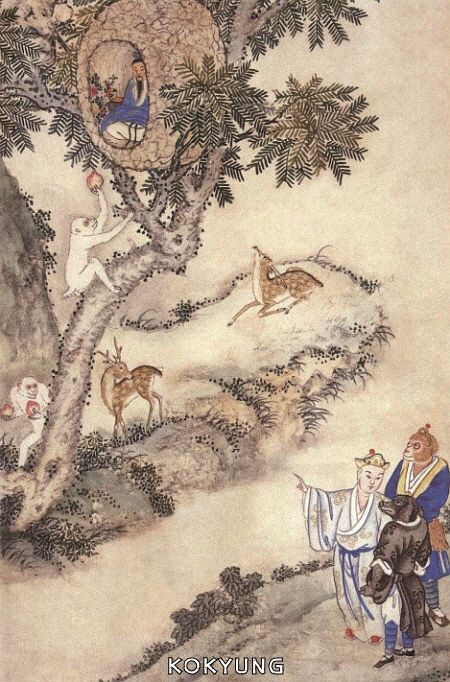

저팔계가 합류한 뒤 삼장 일행은 오사장국의 경계를 지나면서 오소선사烏巢禪師를 만나게 된다. 이름 그대로 나무 위에 까마귀[烏] 둥지[巢]를 짓고 사는 도인이다. 그는 팔계의 불문 귀의를 기뻐하면서 손오공과 인사를 나눈다. 또한 서천길에 닥칠 고난을 막을 비결로써 삼장에게 『다심경多心經』을 전수한다. 특히 앞으로 삼장의 제자들이 수행할 역할에 대해 이렇게 예언한다.

멧돼지(저팔계)가 짐을 들겠고, 물 요괴(사오정)는 곧 만나겠네. 늙은 돌 원숭이(손오공)는 분노를 잔뜩 품었구나. 그대는 저 친구(손오공)에게 물어보게. 그가 서천 가는 길을 알테니.

팔계가 짐을 지고, 손오공이 길을 선도해 나가게 될 것이라는 점, 앞으로 사오정이 합류하게 될 것이라는 점 등을 예언하고 있다. 그런데 손오공은 이 말에 발끈하여 여의봉을 꺼내 오소선사의 둥지를 휘젓는다. 자기를 돌 원숭이라고 욕했다는 것이다. 오소선사의 신통력으로 인해 아무 일도 일어나지 않았지만 어쨌든 경전을 전수하고 앞날을 예언한 성인과의 충돌이 있었던 것이다. 왜 이런 충돌이 일어난 것일까?

오소선사 이야기는 팔계의 에피소드 뒤에 부록처럼 붙어 있고 독립된 스토리도 따로 없다. 그러니까 이것은 팔계 에피소드의 후일담에 속한다. 여기에서 오소선사가 암시하고 상징하는 바는 대체로 두 가지가 될 듯하다. 첫째로는 팔계가 불법에 귀의함으로써 이제까지 잠겨 있던 태양이 다시 떠오르게 되었음을 암시한다. 오사장국의 달빛 시대가 지나가고 오소선사의 태양빛 시대로 접어들었다는 것이다. 이때 오사장국과 오소선사의 까마귀 오烏 자는 태양을 상징한다. 둘째로는 공空의 가르침을 상징한다. 까마귀 오烏 자는 없을 무無와 발음이 같아 동의어의 관계에 있다. 그래서 없음[烏]에 둥지를 튼[巢] 오소선사가 공의 교과서라 할 『반야심경』을 전수한다는 상황설정이 있게 된 것이다.

그렇다면 오소선사는 누구인가? 우선 당나라의 도림道林 선사를 원형으로 한다는 설이 있다. 그는 나무 위에 새집을 짓고 살았다. 그래서 조과鳥窠, 즉 새 둥지 스님으로 불렸다. 다음으로 대일여래大日如來가 아니냐 하는 주장이 있다. 그 이름에 태양[烏]이 들어 있기 때문이다. 또 연등불燃燈佛의 화신이라는 설도 있다. 『서유기』의 모태가 되는 『대당삼장취경시화大唐三藏取經詩話』에 정광불(錠光佛=연등불)이 『반야심경』을 전수했다는 내용이 보이기 때문이다. 당연히 관음보살과 연결하는 주장도 있다. 『반야심경』의 설법자인 관음보살이 그것을 전수했다고 보는 것이 합리적이기 때문이다. 그런데 이러한 주장들은 손오공과 오소선사의 충돌을 설명하지 못한다.

마지막으로 검토될 인물이 용수龍樹 보살이다. 오소선사의 나무 위 생활과 용수보살의 나무 수樹 자가 서로 통하기 때문이다. 『반야경』이 용수가 개창한 중관학파의 소의경전이라는 점도 설득력을 보태는 요소가 된다. 오소선사를 용수의 화신으로 보면 손오공과의 갑작스런 불화를 설명할 수도 있다. 그것은 『서유기』가 제시하는 서천 여행의 길이 반야와 유식의 긴장선 위에 열리는 길이 될 것이라는 힌트에 해당한다.

『서유기』에서 오소선사는 『반야심경』으로 대표되는 반야중관의 길을 제시하고, 손오공은 기본적으로 유식유가행의 길을 걷고 있다. 중관학파는 마음과 세계가 모두 공하므로[心境俱空], 있음과 없음의 범주에 떨어지지 말라고 가르친다. 유식유가행파는 오직 의식만 있을 뿐[唯識無境]이므로 모든 대상 세계가 의식의 현현임을 확인하라고 안내한다. 비판적 입장을 취할 경우, 서로가 서로를 허무론(중관), 실재론(유식)으로 폄하하기도 한다.

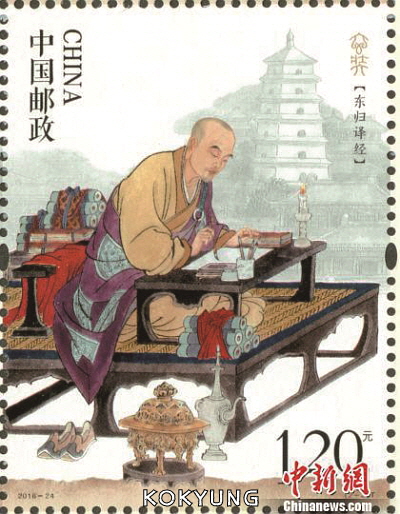

중관과 유식의 화해는 삼장의 서천 여행에 제시된 숙제에 해당한다. 역사적 인물인 현장법사의 최대 업적을 꼽는다면 『성유식론』의 편역과 『대반야경』의 완역이다. 유식의 입장에서 그는 중국 유식종의 초조에 해당하고, 반야중관의 입장에서 그는 반야부 토대의 완성자다. 『서유기』에는 이러한 현장법사의 역사적 역할에 대한 평가가 힌트처럼 제시된 경우가 종종 나타난다. 그러니까 불교 교학의 양대 축을 이루는 유식과 반야중관에 대한 현장의 업적이 오소선사의 형상에 반영되었다는 독해가 가능한 것이다.

그럼에도 불구하고 중관과 유식은 쉽게 만날 수 없다. 이 양자는 논쟁적 관계를 통해 각자 스스로를 강화하는 길을 걷게 된다. 같은 불법이되 측면을 달리함으로써 일어나는 충돌! 오소선사와 손오공의 갑작스런 충돌이 말하고자 하는 것이 이것이다. 오소선사는 중관의 입장에서 손오공의 길을 비판적으로 본다. 반면 손오공은 유식의 입장에서 자기가 안내하는 길이 맞다고 주장한다. 이후 『서유기』의 여정은 이 두 길의 절묘한 만남을 그려나간다.

『다심경多心經』

그렇다면 오소선사는 왜 『반야바라밀다심경』이 아니라 『다심경多心經』을 전수하는가? 『다심경』은 『서유기』에만 보이는 명칭으로 『반야바라밀다심경』의 잘못된 약칭이다. 이 잘못된 약칭을 그대로 수용하는 중국인들도 많이 있었고 지금도 마찬가지다. 『서유기』의 영향력 때문이다. 이 잘못된 약칭에 대해 일부 학자들은 『서유기』의 저자가 불교에 대한 상식이 부족했다고 말하기도 한다. 그렇지만 『서유기』의 이 약칭은 의도적 오류에 해당한다. 거기에는 대체로 다음과 같은 몇 가지의 의미가 감지된다.

첫째, 번역사적 사연이다. 원래 이 경전의 명칭은 반야(지혜), 바라밀다(피안에 이름), 심경(핵심 경전)이라는 세 부분으로 나뉜다. 이것을 엉뚱한 자리에서 끊어 『다심경』을 만든 것이다. 그것은 번역사적 사연을 담기 위한 변형에 해당한다. 구마라집은 빨리어 Pāramitā의 끝소리를 묵음으로 처리하여 바라밀婆羅蜜로 옮겼고, 현장은 끝소리를 살려 바라밀다婆羅蜜多로 옮겼다. 현장의 번역본인 『반야바라밀다심경』이 최종 승리를 거둔 상황에서 이 추가된 끝소리 다多는 그 번역의 징표가 될 만하다. 『다심경』이라는 별명으로 불릴 만하다는 것이다.

둘째, 이 경을 호신부로 수지하면서도 그 핵심을 깨닫지 못하는 삼장의 문제적 상황을 가리킨다. 진정한 바라밀다는 이 자리와 저 언덕을 나누지 않는 것으로 구현된다. 일체의 현상은 인연의 작용일 뿐 불변하는 실체를 갖고 있지 않다. 진공묘유다. 그런데 많은 경우 불이중도의 깨달음에 이르지 못하고 공에 치우친 자리에 머물게 된다. 생각[念] 없고, 알아차림[覺] 없고, 느낌[受] 없는 자리를 고집하는 무딘 완공頑空, 전면 부정·전면 소멸의 자리에 머무는 단멸공斷滅空이 그 대표적인 예에 해당한다. 실제로 삼장은 서천 여행 내내 공에 치우친 자리에 빠져서 고난을 자초한다. 무엇인가 대상을 세워 소유하고자 하는 일이 되므로 『다심경』이 되는 것이다. 이 약칭은 많음을 추구하는 팔계의 문제와 연결된 것이기도 하다.

셋째, 진정한 무심이 아니라 미세한 마음이 남아 있다는 점에서 『다심경』이 된다. 분별이 남아 있는 존재들은 모두 마음이 복잡한 요괴[다심정多心精]에 해당한다. 그러니까 『서유기』의 모든 요마는 삼장의 복잡한 마음에서 튀어나온 것이라고 단언할 수 있다. 이 다심정多心精이 바로 『다심경』과 쌍성첩운, 즉 자음과 모음이 겹치는 관계에 있다. 발음이 같으므로 같은 뜻을 갖는 관계가 되는 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.