[불상의 세계]

금강 역사 3

페이지 정보

유근자 / 2020 년 9 월 [통권 제89호] / / 작성일20-09-21 11:27 / 조회13,779회 / 댓글0건본문

간다라 불전미술 속 금강 역사는 나이든 헤라클레스 모습을 하거나 어린 동자의 모습으로 손에 금강저를 든 채 부처님을 호위하였다. 부처님을 동행하며 호위 임무를 맡았던 금강역사는 부처님께서 열반에 들자 손에 들었던 금강저를 땅에 팽개치며 “이제 누구를 주인으로 모시고 살아야 하냐?”며 통곡하였다. 부처님의 열반과 함께 호위를 담당했던 금강역사의 역할은 끝이 났다.

한 쌍의 금강 역사 등장

중국으로 불교가 전해지면서 중국에서도 초기에는 부처님의 일대기가 중요시되었다. 쿠차의 키질석굴과 돈황석굴 등 초기 석굴의 벽면에는 주로 부처님의 일대기가 벽화로 그려진 것을 통해서 이같은 사실을 추정할 수 있다. 그러나 중국의 불교도들은 차츰 부처님의 일대기보다는 부처님께서 설한 말씀을 정리한 경전의 내용을 중요시 여기게 되어 석굴 안 벽화의 내용은 경전 중심으로 이동되었다.

이런 흐름과 함께 금강 역사의 역할도 중국에서는 달라졌다. 간다라에서 여러 대중과 함께 있으면서 부처님을 수호하던 금강 역사는 돈황석굴에서 보다시피 부처님 좌우에 협시로 표현되거나(사진 1), 석굴 입구 문 좌우에 문지기로 등장하기 시작한 것이다. 좌우에 배치되면서 간다라 불전 미술 속 1명의 금강 역사는 중국 석굴에서 2명으로 분화되었다.

사진 . 돈황 막고굴 제435굴 부처님 좌우에 표현된 금강역사, 북위, 이미지 출처 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/74972169

금강 역사가 쌍으로 등장하는 예로 주목되는 기록은 당나라 도선道宣이 649년에 편찬한 <광홍명집> 11권의 내용이다. “부처님의 왼쪽을 보좌하는 밀적密迹은 악을 없애는 것으로 공을 삼고, 오른쪽을 살피는 금강金剛은 선을 기르는 것으로 일을 삼았다.”는 내용이 그것이다. <광홍명집>에서는 밀적과 금강을 구분하고 있는데 밀적은 비밀스러운 부처님의 행적을 듣고자 원을 세운 밀적 금강密迹金剛을 의미하며, 금강은 코끼리 1백만 마리만큼의 힘을 가진 나라연 금강那羅延金剛을 상징한다.

토함산 석굴의 금강 역사

토함산 석굴의 금강 역사상(사진 2)은 입을 벌리고 있는 상과 입을 다물고 있는 모습이 서로 대칭을 이루고 있는데 이런 변화는 북위 후기인 6세기 경에 조성된 돈황 막고굴 제435굴의 금강 역사상의 모습에서부터 비롯되고 있다(사진 1). 토함산 석굴암 금강역사상의 특징은 상투 튼 머리, 부릅뜬 두 눈, 권법 자세, 입 모양, 벗은 상체의 근육 표현, 바위를 대좌를 삼고 있는 점 등이다.

토함산 석굴의 금강 역사상이 간다라 금강 역사상과 가장 큰 차이는 금강저를 들지 않고 권법 자세를 취하고 있으며 한 명에서 두 명으로 변한 것이다. 금강 역사의 지물인 금강저를 놓아 버리고 맨 주먹의 권법 자세를 취한 것은 중국 고대 문신門神과 각종 역사力士의 이미지가 금강 역사상에 투영되면서 나타난 현상으로 보인다.

석굴암 금강 역사상은 입 모양에서도 변화가 감지되는데 입을 벌린 ‘아형’과 입을 다문 ‘훔형’ 등이 그것이다. 금강 역사의 입모양이 상징하는 바는 여러 가지가 있지만 불교의 선禪과 교敎를 상징하는 것이라는 후대의 해석이 주목된다. ‘아형’은 부처님의 설법이 널리 전파되기를 바라는 교敎를 의미한다면, ‘훔형’은 묵언하며 참선하는 선禪을 상징한다고도 할 수 있다. 법주사 쌍사자석등의 두 마리 사자가 ‘아형’과 ‘훔형’의 입 모양을 하고 있는 것에서도 이같은 추측이 가능하다.

고려시대 불교미술 속 금강 역사상

고려시대에 제작된 불교미술품 가운데 휴대하거나 개인용으로 사용할 수 있도록 만든 불상을 모시는 불감佛龕이 있다. 불감은 나무나 금속을 이용해 불전의 모습을 본뜨거나 원통형으로 만들어 여닫이문을 달아 예배나 의식 때 열어서 볼 수 있게 되어 있다. 현재 남아있는 불감은 대부분 조선시대에 조성된 것이지만 우리나라에서 가장 오래된 것은 당나라 때 조성되어 보조 국사가 소장했다고 전하는 국보 제42호 순천 송광사 목조삼존불감이다.

고려시대 때 조성된 불감으로는 보물 제1546호로 지정된 구례 천은사 금동불감이 유명한데 이 불감은 흔히 나옹 화상의 원불願佛로 알려져 있다. 이 불감의 좌우 문에는 한쌍의 금강 역사가 새겨져 있다. 천은사 금동불감과 유사한 형태를 한 불감으로는 현재 국립중앙박물관 소장품을 들 수 있다(사진 3).

전각 형태의 금동불감은 지붕에 푸른색을 칠하였고 불감 정면에는 여닫이문이 달려 있다. 문을 열면 좌우 문에는 권법 자세를 취한 두 명의 금강 역사가 새겨져 있다. 불감 안 중앙에는 설법하는 부처님 좌우로 합장한 두 명의 보살상과 10대 제자상이 둘러싸고 있다. 문에 가려 보이지 않지만 불감 안쪽 면에는 각각 사자를 탄 문수 보살과 코끼리를 탄 보현 보살이 타출 기법으로 표현되었다. 금강 역사는 문 좌우에 표현되어 부처님의 설법을 수호하는 문지기로서 임무를 수행하고 있다.

사진 . 불감 문에 표현된 금강역사상, 고려, 국립중앙박물관 소장

금강문으로 이동한 조선시대 금강 역사상

조선후기 사찰 가람배치의 특징 가운데 하나는 일주문과 천왕문 사이에 금강문이 건립된 것이다. 주로 벽암각성(1575-1660)이 중창한 사찰에는 금강문이 건립되었는데 보은 법주사, 구례 화엄사, 완주 송광사, 하동 쌍계사 등이 대표적이다.

우리나라의 영향을 받아 건립된 고대 일본 사원의 가람 배치에서 주목되는 것은 사찰의 입구 문에 금강 역사상을 안치하고 있는 점이다. 오사카 시텐노지四天王寺는 백제의 건축 양식으로 지어진 사찰인데 태평양 전쟁으로 주요 건축물이 모두 파괴되었고 현재의 모습은 대부분 복원된 것이다.

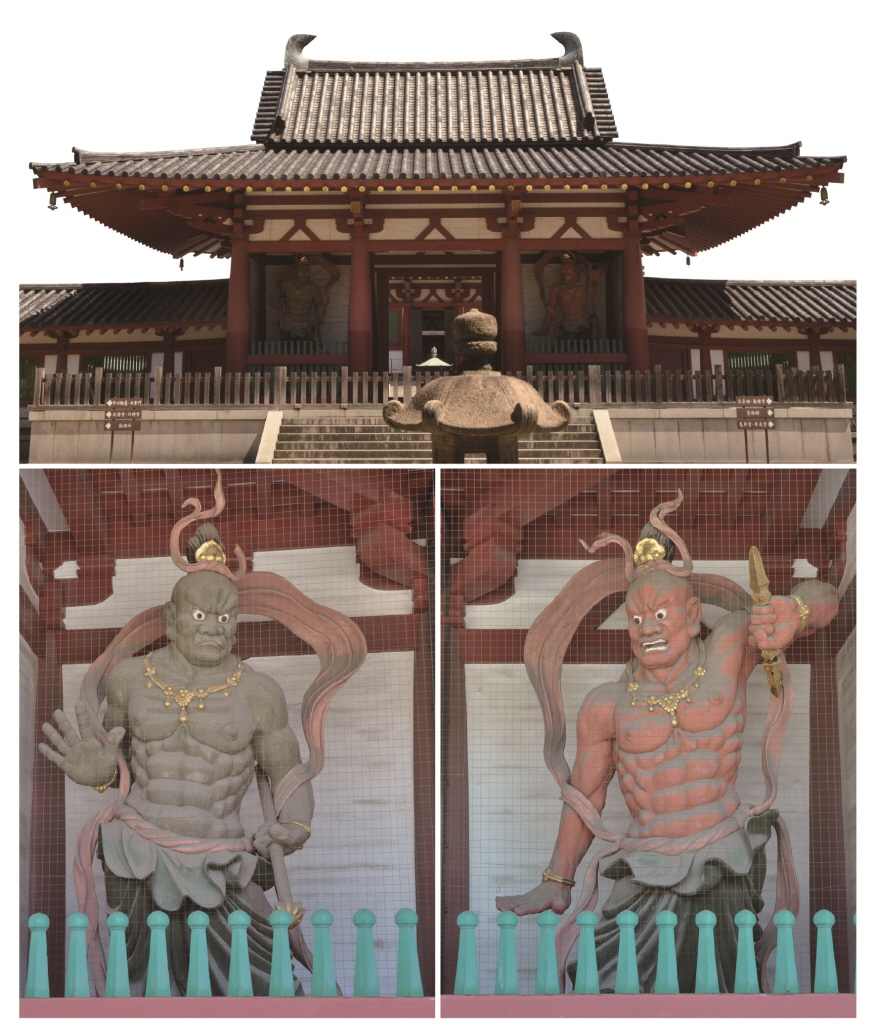

시텐노지의 남대문에 해당하는 문은 인왕문仁王門인데 이곳에 두 구의 금강 역사상이 모셔져 있다(사진 4). 일본인들은 금강 역사라는 용어보다는 인왕이라는 용어를 선호하였는데 우리나라에서도 금강 역사를 인왕상으로 말하는 사람들이 많다. 이는 일제강점기 때 교육받은 학자들의 영향으로 여겨진다. 오사카 시텐노지 인왕문의 아형 금강 역사는 금강저를 들었고 훔형 금강 역사는 금강봉을 들고 서 있다. 입 모양과 나형의 상체 그리고 펄럭이는 천의는 토함산 석굴의 금강 역사상과 크게 다르지 않다.

사진 . 오사카 시텐노지四天王寺 인왕문과 금강 역사상, 주수완 제공.

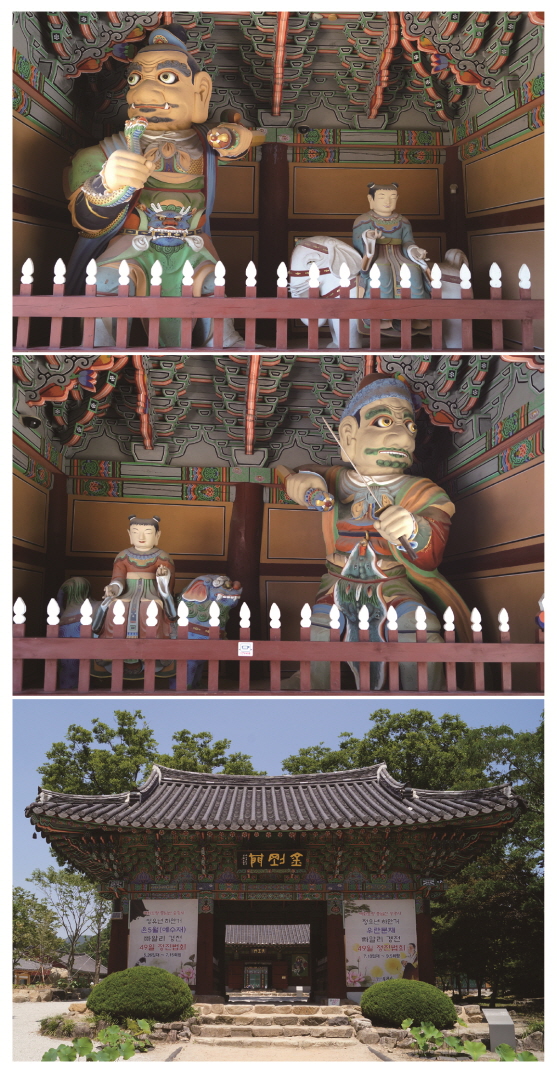

벽암각성은 의승군의 대장으로 활동한 때문인지 그가 중창한 사찰에 금강 역사를 봉안한 금강문은 설치해 사찰의 수호를 강조하고 있다. 금강문에는 좌우로 금강 역사와 함께 사자를 탄 동자형 문수 보살과 흰 코끼리를 탄 동자형 보현 보살상을 나란히 배치하였다(사진 5). 모자를 쓰고 이빨을 드러낸 채 금강봉과 검을 든 금강 역사(사진 5 가운데)는 나라연금강 역사로 추정되며, 상투를 틀고 금강봉과 용을 든 금강 역사(사진 5 위)는 밀적 금강으로 여겨진다.

사진 . 완주 송광사 금강문의 금강 역사상과 보현 보살상(위), 금강 역사상과 문수 보살상(중앙), 금강문(아래)

나한전과 명부전의 조선시대 금강 역사상

조선시대 금강 역사상은 나한전과 명부전에도 봉안되었다. 여러 존상이 배치된 나한전과 명부전의 문 입구 모셔진 금강 역사상을 조선시대 불교도들은 장군상將軍像이라고 불렀다(사진 6). 명부전 존상에서 발견된 조성기에는 한결같이 장군상으로 기록하고 있기 때문에 금강문에 모셔진 상은 ‘금강 역사상’으로, 나한전과 명부전에 모셔진 존상은 ‘장군상’으로 불러야 할 것이다.

사진 . 영광 불갑사 명부전 장군상, 조선(1654년), 영산문화재연구소 제공.

금강 역사와 장군상의 명칭 혼동은 조선시대 유학자의 글에서도 찾을 수 있다. 조선후기 유장원(1724-1796)이 편찬한 <상변통고>에 의하면 “칼로 저미고 불로 태우며 절구로 찧고 맷돌로 가는 형벌이 있으니, 염라대왕은 후세의 형관刑官이고 금강 역사는 후세의 위사衛士이다.”는 내용이 있다. 명부전 안에 배치된 시왕 가운데 대표적인 왕이 염라 대왕이라면 문 입구를 지키고 있는 것은 두 명의 금강 역사[장군상]이다. 즉 염라 대왕은 형을 내리는 역할을 담당하고 있다면 금강 역사[장군상]는 호위하는 임무를 맡고 있는 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

병오년의 새해 바람, 뒤처짐을 두려워하지 않는 용기

며칠 전 올해의 마지막 아비라기도를 회향하고 동안거 결제까지 하고 나니 백련암은 고요함이 가득하다 못해 적막하기까지 합니다. 마침 겨울 햇살을 벗삼아 토요일자 중앙선데이를 펼쳐 보려고 하는데, 월간…

원택스님 /

-

세상을 깨우는 가장 조용한 빛

‘외로운 사람끼리 배추적을 먹었다’는 문장을 처음 읽었을 때, 그 문장으로 제 마음은 하나의 문처럼 시원하게 열렸습니다. 책의 제목처럼 김서령 작가의 배추적은 외롭지만 않았고 사실 따스하기 그지없습…

박성희 /

-

전위귀轉位歸

성철스님의 미공개 법문 13 동안상찰 선사 『십현담』 강설 ⑨ 전위귀轉位歸라. 또 한 바퀴 빙~ 도는 판이야. 자꾸 엎쳤다 뒤쳤다 늘 이렇게 하거든…

성철스님 /

-

조사 문중의 열 가지 폐단을 지적한 『종문십규론』

중국선 이야기 58_ 법안종 ❺ 법안종은 조사선의 오가 가운데 마지막으로 세워졌다. 법안문익이 활동하던 시기는 당조가 망하고, 오대·십국의 분열기에 속해 있다. 그러…

김진무 /

-

드디어 마나사로바 호수에

어김없이 ‘시간의 수레바퀴’ 깔라차크라(Kalachakra)는 돌고 돌아 또다시 새로운 한 해를 맞게 되었다. 특히 다가오는 새해는 ‘붉은 말띠해丙午年’여서 많은 복덕을 기대해도 될런가 모르겠지만……

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.