[차와 불교]

일미선一味禪 실현위해 노력

페이지 정보

박동춘 / 2020 년 10 월 [통권 제90호] / / 작성일20-10-21 10:38 / 조회10,367회 / 댓글0건본문

조선 전기의 음다飮茶는 고려 말부터 차를 향유했던 스님과 문인들에 의해 어느 정도 이어졌지만(사진 1), 전대보다 열악한 환경에서 겨우 고려 말기의 유형을 답습하는 데 그쳤을 뿐이며 양난兩難이후 더욱더 쇠락하는 양상을 보였다. 그런데도 차가 나는 지역의 토공土貢 차세는 여전히 부과되었다. 그러니 이를 감당할 백성들의 고통은 클 수밖에 없었는데, 이런 폐단을 해결해 준 관료가 바로 점필재 김종직(佔畢齋 金宗直, 1431~1492)으로, 그가 함양 군수로 재임하던 시절이다.

익히 알려진 바와 같이 김종직은 조선 전기를 대표하는 정치가요 유학자였다. 그런데도 함양 군수를 자임한 것은 어머니를 봉양하기 위해서다. 그가 함양 군수로 부임해 보니 이 지역의 백성들은 차가 생산되지 않는데도 차세를 납부해야했다. 이런 어려움을 겪는 백성을 위해 그가 내린 조치는 관에서 다원을 만들어 차세를 대납하는 것이었다. 그가 함양 군수로 부임한 해는 대략 성종 5년(1474) 경인데, 당시의 이 문제를 해결한 과정을 「다원茶園」(『점필재집』 권3)에 자세히 언급해 두었다.

사진1. 초의 스님 작. <16나한도>의 차 끍이는 부분

먼저 「다원茶園」을 살펴보면 “내가 처음, 이 고을에 부임하여 그 폐단을 알고 이것을 백성들에게 부과하지 않고 관에서 자체적으로 얻어서 납부하도록 하였다[余初到君知其弊, 不責諸民而官自求丏以納焉].”라고 한 대목에서 그가 목민관으로 백성의 어려움을 해결하기 위해 노력하는 모습이 눈에 띈다. 이어 그는 “나라에 바치는 차가 본 군에서는 생산되지 않는데, 해마다 백성들에게 이를 부고한다[上供茶, 不産本郡, 每歲賦之於民].”라고 한 것으로 보아 15세기경 함양군에서는 이미 차가 생산되지 않는데도 함양군민들은 차세를 내야 했기에 “백성들은 값을 쳐 전라도에서 (차를) 사 오는데, 대략 쌀 한 말에 차 한 홉을 얻는다[民持價買諸全羅道, 率米一斗得茶一合].”라고 하였다. 이는 차가 생산되지 않는 지역의 백성들의 노고를 사실적으로 기술하고 있다는 점에서 「다원茶園」은 당시 차 문화의 흐름을 살필 수 있는 중요한 단서를 제공한 자료로, 그가 함양 군수로 부임했던 1474년경에는 이미 함양에서 차가 생산되지 않았다는 사실도 밝혀진 셈이다.

그러므로 『세종실록지리지』에 나타난 차를 토공했던 경상도, 전라도 지역을 망라해 보면 기록으로 확인할 수는 없다 하더라도 함양 지역처럼 백성의 경제적 부담이 얼마나 컸는지를 짐작하게 한다. 그런데 함양 지역은 원래 차 주산지였다. 이는 1454년에 완성된 『세종실록지리지』 「경상도 진주목 함양군」편에 “토산은 은어, 작설차, 죽순, 감[土産銀口魚雀舌茶竹笋柿]”라고 한 사실에서 알 수 있다. 그러므로 1454년 이전의 함양 지역은 차를 토공한 지역으로 주요 차 산지였던 셈이다.

그런데도 김종직이 함양에 부임한 1474년경에는 차가 생산되지 않았다는 점이다. 원래 『세종실록지리지』는 1454년에 완성되었다. 이를 근거로 생각해보면 김종직이 함양 군수로 부임한 해가 1474년이었으니 불과 20여 년 정도가 지났을 뿐이다. 그렇지만 함양 지역에서 차가 생산되지 않았던 연유는 무엇일까. 고려 말, 과도한 차세로 인해 차산지의 군민들이 몰래 차나무를 불 질러버렸던 사례가 있었다는 점에서 그 현상은 조선 전기에도 이어졌을 가능성이 높다 하겠다. 물론 차 생산이 급격하게 줄어든 이유는 경제력이 미약해진 사원의 차 생산량 축소도 하나의 요인으로 작용하였을 것으로 생각한다.

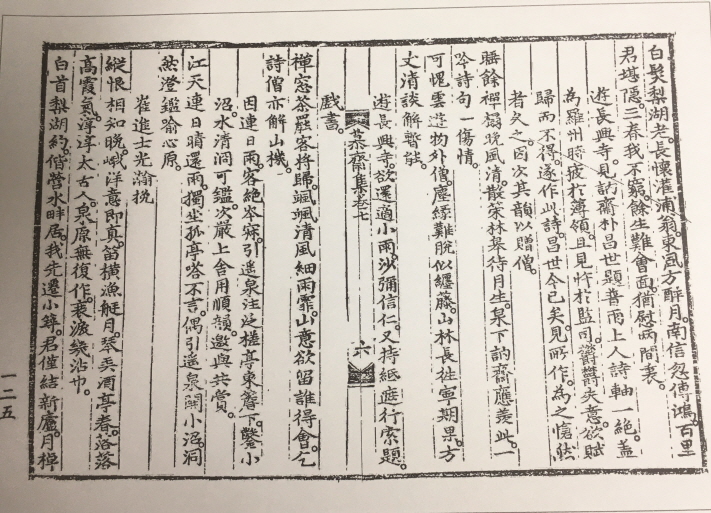

사진2. 김안국 시

그럼 음다 풍속이 미미해지는 경향을 보인 시기인데도 토공으로 납부된 차는 어떻게 활용되었던 것일까. 그 답은 『조선왕조실록』에서 얻을 수 있는데, 특히 태종 2년(1402) 5월 기사에 “축맹헌·단목지 등이 (중국의) 수도로 돌아가니 임금이 백관을 거느리고 서교에서 전송하였다 … 그들이 돌아감에 이르러 다만 석등잔, 인삼, 작설차를 받아들였다[祝孟獻端木智等還京師, 上率百官餞于西郊 … 及其還也. 但受石燈盞人蔘雀舌而已].”고 한 것이나 세종 10년에도 중국 사신에게 차 일곱 근을 주었다는 기사가 당시의 차 용도를 가늠할 수 있는 자료이다. 그리고 세종 28년(1446) 주다의(晝茶儀, 왕과 왕후의 혼백을 모신 사당이나 왕릉에서 낮에 올리는 제사 의식)에서 차를 올린 기록이 있고, 성종 5년(1474) 3월 기사에는 봉선전(奉先殿, 세조의 초상을 모신 사당)의 대소 제사에 술을 대신하여 차를 올리라고 한 하교도 눈에 띈다. 그러므로 토공한 차는 주로 중국 사신이 귀국할 때 예물로 하사하거나 왕실 의례에서 쓰이는 정도였다.

한편 조선 전·중기의 불교계의 영향력 축소는 성종2년(1471)에 도성 안의 염불소를 폐지하는 조처를 내렸고 1475년에 도성 내외의 비구니 사찰을 없애도록 조치하였다. 중종 대에는 불교 억제책이 강화되는 한편 왕실의 기신재를 폐지함에 따라 왕실의 불교 기반이 와해하고 말았다. 중종 33년(1538)에는 『신증동국여지승람』에 수록되지 않는 사찰을 모두 철폐하였다. 이런 시대 상황에서는 고려 시대처럼 풍요로운 차 문화를 이끌 수 있는 실질적인 원동력이 위축될 수밖에 없었다. 그러나 일부 스님들은 차 마시며 수행하는 풍토를 면면히 이어가고 있었다. 조선 전기에서 중기(1506-1637)를 살았던 김안국(金安國, 1478~1543)의 「유장흥사遊長興寺」(사진 2)는 선방의 스님으로부터 차를 대접받았던 정황이 묘사되어 있다.

선방에서 차를 마신 뒤 돌아가려는데 禪窓茶罷客將歸

쏴아아 맑은 바람 불고 가랑비 내리네. 颯颯淸風細雨霏.

길손 잡으려는 산의 뜻, 누가 알리오? 山意欲留誰得會?

시를 청하는 사미沙彌가 알아챈 나 보다. 乞詩僧亦解山機.

앞의 시는 김안국의 『모재집慕齋輯』(사진 3)에 수록된 내용으로, 당시 정황은 “돌아가려 하는데 마침 가랑비가 내렸다. 사미 신인이 또 종이를 가져와 가는 길을 막고 글을 청하기에 장난삼아 썼다[欲還適小雨, 沙彌信仁又持紙, 遮行索題戲書].”라고 하였다. 알려진 바와 같이 김안국은 김굉필의 제자로 도학에도 통달한 인물로, 사림파의 거두였기에 여러 관직을 전전했다. 그러나 1519년 기묘사화가 일어나 조광조 문하의 소장파들이 참화를 당할 때, 파직되어 겨우 목숨을 부지한 채 이천으로 낙향하여 후학을 가르쳤다. 그가 방문했던 장흥사는 경기도 여주시에 위치한 사찰이므로 그가 낙향하여 후학을 가르칠 때 이 절에서 차를 대접받았던 것이 아닌가 생각한다.

사진3. 김인국의 문집인 <모재집>

한편 조선 중기(1506-1637) 스님들의 음다 풍속은 선미를 드러냈다. 특히 수행과 끽다일미(喫茶一味)를 담담하게 노래한 것은 보우(普雨, 1509-1565)의 「10월 13일 눈을 보고 짓다[十月十三日見雪有作]」이다. 그의 담백하고 검소한 수행승의 차 생활을 나타낸 전문全文은 이렇게 시작된다.

초겨울 추위가 한겨울 추위보다 더하여 初冬寒勝仲冬寒

비스듬히 열린 선방 문을 손수 닫노라. 八字禪扉手自關.

해진 승복, 된서리에도 깜짝 놀라고 衲破易驚霜露重

성성한 선정의 기운, 한 해 저무는 줄 몰랐네. 氣全難覺歲時闌.

찬바람 겁내 장막을 드리우고 종이를 펼쳤지만 怯風垂帳開單後

추위 두려워 화로를 끼고도 붓을 던지네. 怕冷圍爐閣筆端.

시자가 차를 끓여 마시라고 부르기에 侍者煮茶來喚飮

일어서 보니 날리는 눈발이 앞산에 가득하네. 起看飛雪滿前山.

윗글은 『허응당집虛應堂集』 에 수록된 내용으로, 선방의 다사茶事를 담박하게 드러냈다. 특히 해진 승복은 수행 승려의 단출하고도 검소한 내면을 나타낸다. 아울러 그의 본분사인 참선의 경지는 “성성한 선정의 기운, 한 해 저무는 줄 몰랐네[氣全難覺歲時闌].”라고 한 대목에 또렷하게 드러난다. 그러므로 선시의 담박함이나 함축미, 단순한 맛을 살려낸 시어詩語는 그가 조어造語 능력이 탁월함을 드러낸 것으로, 이는 전통적인 선시의 품격을 이은 것이다.

특히 재기발랄한 조어의 경지는 “해진 승복, 된서리에도 깜짝 놀라고[衲破易驚霜露重]”라고 한 대목에서도 드러나며, “초겨울 추위가 한겨울 추위보다 더하여[初冬寒勝仲冬寒]/ 비스듬히 열린 선방 문을 손수 닫노라[八字禪扉手自關].”라는 구절에서 느낄 수 있는데, 무엇보다 시화일미詩畵一味의 경지를 함의하고 있다는 점이다.

사진4. 눈내린 풍경

그뿐만이 아니다. 한겨울보다 춥다고 표현한 초겨울의 을씨년스럽고 삭막한 풍경에 짝하여 (따뜻한) 차 마시라는 말이 주는 이미지를 대비시킨 묘사법은 선시의 극점에 방점을 찍은 듯한 표현이다. 하물며 차를 마시려고 일어난 그의 눈에는 “날리는 눈발이 앞산에 가득하네”였다(사진 4). 차가운 겨울과 따뜻하고 향기로운 차를 대비시킨 묘사법은 다시茶詩 중에 절창絶唱이라 할만하다. 짐작해 보건대 조선 중기 사원의 차 문화는 전대와 비교해 풍성하지는 않았다 해도 한 잔의 차를 통해 선승의 일념인 일미선一味禪을 실현하고자 하는 의지마저 사라진 것은 아니라 하겠다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

병오년의 새해 바람, 뒤처짐을 두려워하지 않는 용기

며칠 전 올해의 마지막 아비라기도를 회향하고 동안거 결제까지 하고 나니 백련암은 고요함이 가득하다 못해 적막하기까지 합니다. 마침 겨울 햇살을 벗삼아 토요일자 중앙선데이를 펼쳐 보려고 하는데, 월간…

원택스님 /

-

세상을 깨우는 가장 조용한 빛

‘외로운 사람끼리 배추적을 먹었다’는 문장을 처음 읽었을 때, 그 문장으로 제 마음은 하나의 문처럼 시원하게 열렸습니다. 책의 제목처럼 김서령 작가의 배추적은 외롭지만 않았고 사실 따스하기 그지없습…

박성희 /

-

전위귀轉位歸

성철스님의 미공개 법문 13 동안상찰 선사 『십현담』 강설 ⑨ 전위귀轉位歸라. 또 한 바퀴 빙~ 도는 판이야. 자꾸 엎쳤다 뒤쳤다 늘 이렇게 하거든…

성철스님 /

-

조사 문중의 열 가지 폐단을 지적한 『종문십규론』

중국선 이야기 58_ 법안종 ❺ 법안종은 조사선의 오가 가운데 마지막으로 세워졌다. 법안문익이 활동하던 시기는 당조가 망하고, 오대·십국의 분열기에 속해 있다. 그러…

김진무 /

-

드디어 마나사로바 호수에

어김없이 ‘시간의 수레바퀴’ 깔라차크라(Kalachakra)는 돌고 돌아 또다시 새로운 한 해를 맞게 되었다. 특히 다가오는 새해는 ‘붉은 말띠해丙午年’여서 많은 복덕을 기대해도 될런가 모르겠지만……

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.