[일본의 다도]

다도의 중흥조 다케노 조오

페이지 정보

박민정 / 2020 년 11 월 [통권 제91호] / / 작성일20-11-25 11:28 / 조회11,822회 / 댓글0건본문

이번 호에는 일본 다도의 중흥조 다케노 조오에 대해 소개하고자 한다. 다케노 조오(武野紹鷗, 1502-1555)는 슈코의 다도를 계승하면서도 일본적 다도를 중흥시킨 다인이다. 이후 센리큐라는 다도의 성인을 만들어 낸 스승이기도 하다. 그는 나라奈良에서 출생하였으나 당시 국제 자유무역도시였던 사카이堺에서 가죽업을 하던 상인집안에서 부유하게 자랐다. 또 30세까지는 렌가를 읊던 시인으로 살았다고 한다. 그가 다도의 중흥조로 칭송 받는 연유는 어디에 있을까.

조오의 다선일미

조오는 기본적으로 슈코의 선다禅茶를 계승한 다인이었다. 조오의 시대에 슈코는 이미 세상을 떠난 후이므로 슈코의 후계자에서 다도를 배웠다. 조오가 54세에 임종을 앞두고 남긴 말은 그의 다선일미茶禅一味는 잘 말해준다(『야마노우에소지키山上宗二記』).

“다인의 각오는 선종을 모두 따르는 것이다.

조오 임종 시에 말하기를 다미와 선미가 같음을 알지니,

송풍을 모두 마셔 마음의 티끌 없어라.

数寄者之覚悟ハ禅宗ヲ可用全ト也

紹鷗末期に曰、知量茶味与禅味同、

為松風吸尽不意塵云々.”

여기서 각오覚悟란 마음의 다짐이란 뜻이라기보다는 불교용어로서 괴로움에서 벗어나 깨달음을 얻어 사물의 본질을 이해하고 체화体化한다는 의미이다. 조오는 다인의 깨달음은 선종에 따르는 것이므로 다미茶味와 선미禅味가 같다는 다선일미를 알아야 한다고 강조했다. 송풍松風은 차 솥에 물 끓는 소리를 솔바람에 비유한 것으로 다도를 뜻한다. 송풍을 모두 마신다는 말은 다도의 길에 용맹정진한다는 말이다. 다도에 정진하여 도에 이르러 마음의 티끌 하나 없는 경지에 이름을 다선일미라고 했던 것이다. 조오의 이러한 다선일미라는 말은, 그의 참선의 스승인 대덕사의 다이린 소토(大林宗套, 1480-1568)가 조오의 초상에 적어둔 게송에서 인용한 것이다.

최초로 와카를 족자로 걸다

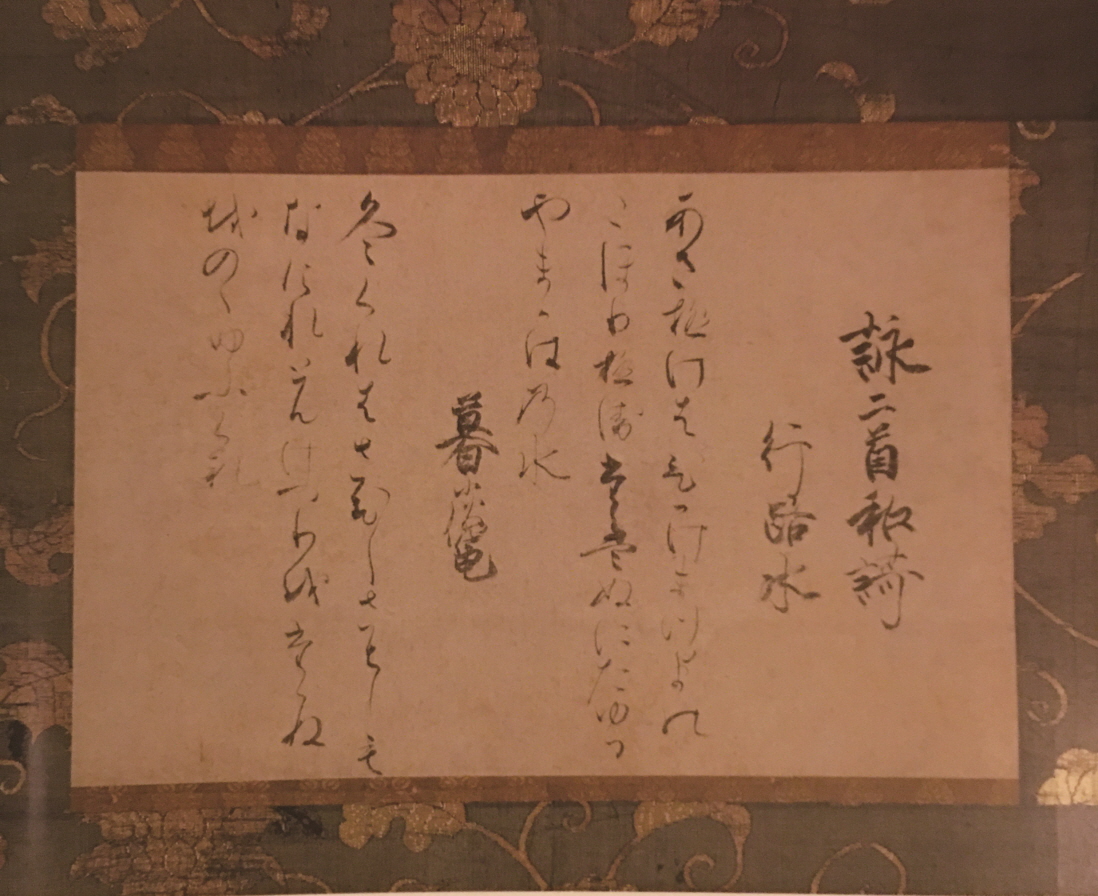

사진1. 와카가 적힌 족자.

조오를 일본 다도의 중흥조로 일컫는 배경에는 그가 가장 일본적 다도의 분위기를 만들어 냈기 때문일 것이다. 조오는 다선일미의 다도관에 기초하면서도 일본의 시가문학의 분위기를 다도에 도입하여 표현하였다. 그는 다도를 배우기 전부터 렌가連歌라는 시의 세계에 심취해 있었다. 렌가는, 혼자서 부르는 와카和歌(31자, 윗구5・7・5와 아랫구7・7)를, 윗구(17음 5,7,5)와 아랫구(14음 7,7)로 나누고 여러 사람이 모여 한 사람씩 윗구와 아랫구를 이어 노래하며 완성하는 시의 한 장르이다.

조오는 시의 스승인 산조니시 사네타카三條西実隆에게서 후지와라 데이카(藤原定家, 1162-1241)의 가론서 『영가대개의 서詠歌大概之序』를 전수받는다. 좋은 와카를 지으려면 어떤 마음가짐을 가져야 할 것인가 등 작시법에 관해 간결하게 적혀 있는 이 책을 읽고 조오는 다도의 진수를 깨우쳤다고 전해진다. 시가 추구하는 바와 다도가 추구하는 바가 다르지 않다는 것을 깨닫게 된 것으로 해석된다. 공자가 『시경詩経』의 시300편을 모아 한마디로 말하자면 사무사思無邪, 즉 생각이 바르고 사악함이 없다고 하였던 말을 떠올리게 한다. 이는 송풍을 마셔 마음의 티끌 하나 없다고 한 조오의 말과 상통된다고 하겠다. 그리하여 조오는 다실에 와카를 족자로 거는 최초의 다인이 되었다. 다실의 족자로는 선승의 묵적을 주로 걸지만 이때부터 와카와 같은 시도 족자로 사용되기 시작한 것이다(사진1).

이로리를 다실에 옮겨 놓다

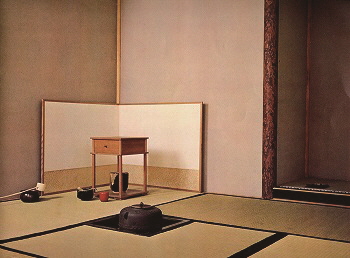

조오가 만든 다실의 특징의 하나는 이로리, 즉 시골의 집 가운데 있던 이로리(화로)를 다실에 들여온 것이다. 이를 로炉라고 한다(사진2ㆍ3). 조오가 이로리를 다실에 도입하면서 사계절 내내 항상 같은 모습이었던 다실이 여름 다실과 겨울 다실로 계절에 따라 그 모습을 달리하며 변화가 생기게 되었다. 또 겨울 다실이라고 하더라도 이로리의 위치에 따라 다양한 다실이 만들어지게 되었다.

사진2. 시골의 이로리.

원래 이로리囲炉裏란 시골의 거실에 있던 네모난 화덕 같은 것이다. 나무로 불을 지펴 음식을 만들기도 하고 추위를 가시게 하는 난방의 기능도 가지고 있다. 온돌이 없는 일본 다실에서 이러한 이로리의 발상은 겨울 다도의 풍류와 정취를 더욱 깊게 느끼게 해 주고 있다. 특히 이로리에서 까만 숯불이 하얀 재로 변해 가는 모습을 조용히 보고 있으면 저절로 제행무상諸行無常을 느끼게 해 준다.

사진3. 다실의 로.

조오가 추구한 다풍

조오가 시골의 이로리를 다실에 들여 오면서 이에 맞는 장식 선반을 창안하였다. 그는 향도香道를 즐겼던 다인이기도 하였는데 향香도 함께 즐길 수 있는 선반을 만들었다. 이를 조오후쿠로다나紹鷗袋棚라고 부른다. ‘다나’는 ‘선반’이란 뜻이다. 그런데 이전의 ‘다나’와는 완전히 다른 특징을 갖는 선반이었다. 먼저 옻칠을 하지 않았던 점이다. 종래의 선반은 진한 옷칠을 하거나 옷칠을 한 후에 마키에蒔絵, 즉 금칠 그림을 그려 넣어 고급스러움과 멋지고 훌륭함이 느껴지는 것들이었다. 이에 비해 나무 결을 살리고 설령 옻칠을 하더라도 원목의 소박함이 보이도록 만들었다. 그는 이와 같은 꾸밈이 없는 자연스런 소박함을 소소麁相라고 하여 다도에서 매우 중요시하여야 한다고 하였다. 소소에 대해서 후일 따로 언급할 기회를 갖고자 하므로 여기서는 생략한다(사진4ㆍ5).

사진4. 신다이스

또 그는 자신이 추구하는 소소의 다풍을, 렌가의 시승 신케이(心敬, 1406-1475)의 말을 빌어 표현하였다. 신케이는 렌가에서 ‘고담하고 고랭한 경지枯れかじけ寒かれ’를 추구하였는데 자신의 다도가 그렇게 되었으면 하는 바람을 담았다. 이와 같은 그의 다풍은 그가 아낀 물 항아리에도 잘 나타난다. 고담하고 고랭한 경지를 느끼게 하는 이 물 항아리에서 조오가 추구한 다도의 경지를 엿볼 수 있겠다(사진6).

조오, 와비의 글

조오가 다도에 관해 남긴 글 가운데 「와비의 글紹鴎わびの文」이 전해진다. 와비란 일본 다도의 철학이나 미의식을 말할 때 대표적으로 사용되는 용어이다. 와비에 대해서도 후일 따로 언급할 기회를 갖고자 한다. 여기서는 우선 조오의 와비에 대한 생각을 소개하고자 한다. 그는 와비에 대해,

사진6. 조오紹鷗소지 시가라키信楽 물항아리.

“와비란 선인들도 여러 와카에서 노래를 하였지만 요즘은 정직하고 깊이 삼가며 교만하지 않은 모습을 말한다. 일년 가운데도 10월은 가장 와비하여라. 후지와라 데이카의 와카에도 이렇게 노래하였다. ‘거짓 없는 세상이어라 10월이여, 누구로부터 10월의 비는 내리는가?’

佗と云ふこと葉は、故人も色々に歌にも詠じけれ共、ちかくは、正直に慎しみ深くおごらぬさまを佗と云う。一年のうちにも十月こそ佗なれ。定家卿の歌にも、いつわりのなき世なりけり神無月、 誰がまことより時雨そめけん。”

조오는, 정직하고 깊이 삼가며 교만하지 않는 것을 와비라 하였다. 그런데 와비는 원래 무엇이 없다 또는 부족하다는 뜻에서 나온 말이다. 그래서 와카에서는 애인이 곁에 없어 외롭고 쓸쓸하다고 노래하는 경우가 많았다. 조오도 옛 선인들이 와카에서 와비를 노래했지만, 근자에는 와비의 뜻이 완전히 달라졌다고 설명한다. 감정적으로 쓸쓸하고 외롭다는 뜻이 아니라 긍정적으로 인격적으로 성숙하고 정직함을 나타내는 것이라고 하였다.

깊이 삼가며 교만하지 않는 것, 이는 슈코의 마음의 글에서도 첫째로 다루는 것이었다. 슈코가 아만과 아집을 버리는 것이 다도에서 가장 중요하다고 하였던 것과 공통한다. 그러면 여기서 정직이란 무엇인가? 조오는 후지와라 데이카의 시를 인용하여 정직을 말하였다.

일본의 10월에는 모든 신들이 모두 이즈모(시마네현)로 집합하여 총회를 가지므로 이즈모 이외에는 신들이 없다고 한다. 그런데 비의 신도 없는 10월의 교토에 비가 내리지 않는가. 후지와라 데이카는 이를 두고 ‘비신이 없는 교토에 비가 내리는 것은 누구로부터인가?’라고 질문한다. 즉 인간에게는 거짓이 있지만 대자연의 섭리는 거짓이 없다는 뜻이다. 이와 같은 대자연의 섭리를 정직이라고 하며 과연 10월은 정직한 달이라고 노래하였던 것이다.

조오는 앞서 후지와라 데이카의 가론서를 읽고 다도의 진수를 깨우쳤다고 했다. 그에게 다도를 진수를 깨우치게 해 준 후지와라 데이카의 와카를 통해 정직의 의미를 전하고자 한 것이라고 보여진다. 정직이란 거짓을 말하지 않는다는 단순한 의미가 아니라, 여기서 정직이란 누구도 거스를 수 없고 속일 수 없는 대자연의 섭리로 성誠을 의미하며 이것이 다도에서 매우 중요한 것임을 조오는 설파했던 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

병오년의 새해 바람, 뒤처짐을 두려워하지 않는 용기

며칠 전 올해의 마지막 아비라기도를 회향하고 동안거 결제까지 하고 나니 백련암은 고요함이 가득하다 못해 적막하기까지 합니다. 마침 겨울 햇살을 벗삼아 토요일자 중앙선데이를 펼쳐 보려고 하는데, 월간…

원택스님 /

-

세상을 깨우는 가장 조용한 빛

‘외로운 사람끼리 배추적을 먹었다’는 문장을 처음 읽었을 때, 그 문장으로 제 마음은 하나의 문처럼 시원하게 열렸습니다. 책의 제목처럼 김서령 작가의 배추적은 외롭지만 않았고 사실 따스하기 그지없습…

박성희 /

-

전위귀轉位歸

성철스님의 미공개 법문 13 동안상찰 선사 『십현담』 강설 ⑨ 전위귀轉位歸라. 또 한 바퀴 빙~ 도는 판이야. 자꾸 엎쳤다 뒤쳤다 늘 이렇게 하거든…

성철스님 /

-

조사 문중의 열 가지 폐단을 지적한 『종문십규론』

중국선 이야기 58_ 법안종 ❺ 법안종은 조사선의 오가 가운데 마지막으로 세워졌다. 법안문익이 활동하던 시기는 당조가 망하고, 오대·십국의 분열기에 속해 있다. 그러…

김진무 /

-

드디어 마나사로바 호수에

어김없이 ‘시간의 수레바퀴’ 깔라차크라(Kalachakra)는 돌고 돌아 또다시 새로운 한 해를 맞게 되었다. 특히 다가오는 새해는 ‘붉은 말띠해丙午年’여서 많은 복덕을 기대해도 될런가 모르겠지만……

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.