[톺아보는 불상의 미학]

가섭의 열반과 미륵하생불도상

페이지 정보

고혜련 / 2023 년 9 월 [통권 제125호] / / 작성일23-09-04 22:07 / 조회6,500회 / 댓글0건본문

지난 호에서 단석산 신선사 마애불 아난 도상과 정병을 살펴보았다. 아난존자의 정병은 정병 안의 물이 한 방울도 남김없이 그대로 다른 곳으로 옮길 수 있는 ‘불법여수전佛法如水傳’을 상징한다. 이는 석가모니 열반 후에 그의 설법을 모두 외워 불법을 성문화할 수 있었던 아난의 능력을 가리킨다. 즉 아난의 정병은 성문화된 불법이 그대로 미륵에게 승계되는 것을 상징한다.

또한 『고경』 제123호에서 살펴본 대가섭존자와 미륵하생불의 관계는, 불교미술에서 본존불 협시승려로서 가섭의 도상의미와 장소성을 해석할 수 있는 근거가 된다. 그렇다면 미륵에게 석가모니의 승가리와 발우를 전달하고 난 후 가섭은 어떻게 됐을까?

이번 호에서는 미륵하생불의 도상을 살펴보고, 그에게 또 하나의 도상의미를 부여한 대가섭존자의 행적을 살펴보고자 한다(사진 1).

가섭의 열반

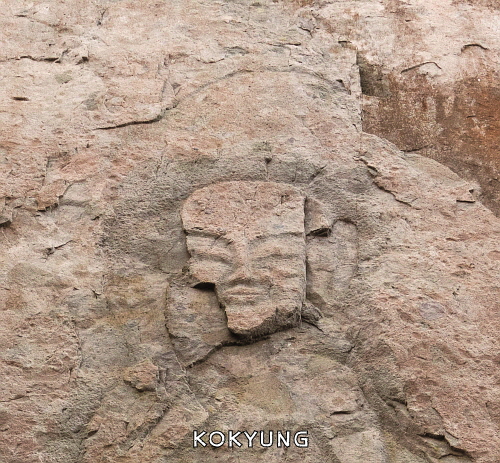

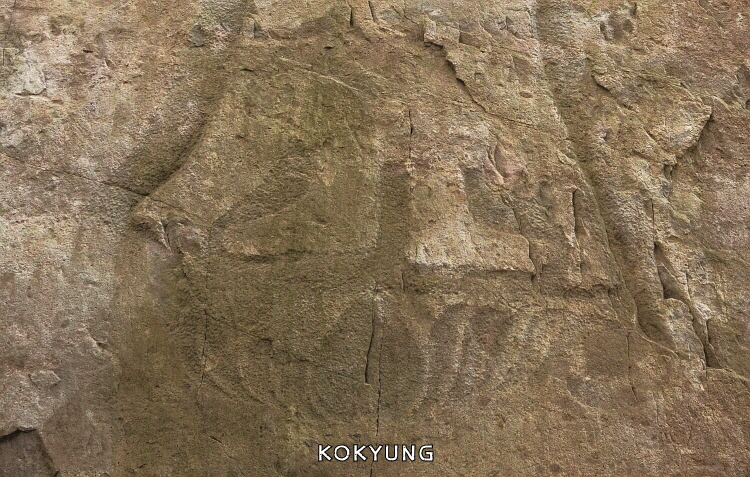

단석산 신선사 남벽의 대가섭존자를 다시 살펴보자. 가섭존자의 상호와 두상을 상세히 보면 연꽃 문양의 두광이 부분적으로 남아 있다(사진 2). 선진연구자들은 위의 두광을 보관으로 해석하여 남벽 마애상이 보살상이라 해석하였다. 또한 그의 두 발은 연화좌에 서 있는 것이 아니고, 연화문 불꽃 위에 부유하듯이 공중에 떠 있다(사진 3). 이와 같은 단석산 남벽의 대가섭존자 두광과 발밑의 연화문 불꽃은 그가 열반에 들며 심신이 입멸할 때 보이는 광채의 일부분이라고 볼 수 있다. 『불설미륵하생경』을 보면,

“석가모니가 아난에게 말하길, 미륵여래가 가섭으로부터 승가리를 얻고 가섭의 몸이 홀연히 별처럼 흩어진다. 이때 미륵은 갖가지 꽃과 향을 가섭에게 공양한다. 이는 모든 부처와 세존이 정법 안에서 존경하는 마음이 있기 때문이다. 미륵 역시 나로 말미암아 그것을 깨닫고 정법으로 교화되었다. 그리고 무상정진의 도를 취하였다.”

위 경전에서 ‘가섭의 몸이 홀연히 별처럼 흩어진다’는 대가섭존자의 열반모습이다.

그는 미륵하생불에게 인사한 후 물러나, 미륵을 기다리며 오랫동안 머물렀던 본래의 거처 기사굴산으로 돌아와 자신의 몸 위로 불을 뿜으며 열반에 들었다[辭佛而退還耆闍崛山本所住處. 身上出火入般涅槃].

둔황 361굴 북벽벽화를 보자(사진 4). 당나라 중기 때 그린 벽화 하단 중앙에 서 있는 미륵의 오른손은 가섭을 가리키고 있다. 가섭은 그를 향하여 무릎을 꿇고 석가모니의 승가리를 받치고 있다. 그리고 미륵의 머리 위쪽으로 붉은 장삼을 입은 가섭존자가 공중을 날아가고 있다. 검은색 불꽃이 가섭을 에워싸고 열반에 드는 모습이다. 이는 벽화의 한 공간에서 시공간적 연결성을 나타내는 서사적(Narrativ) 표현이며 둔황벽화에서 보이는 특징 중의 하나이다.

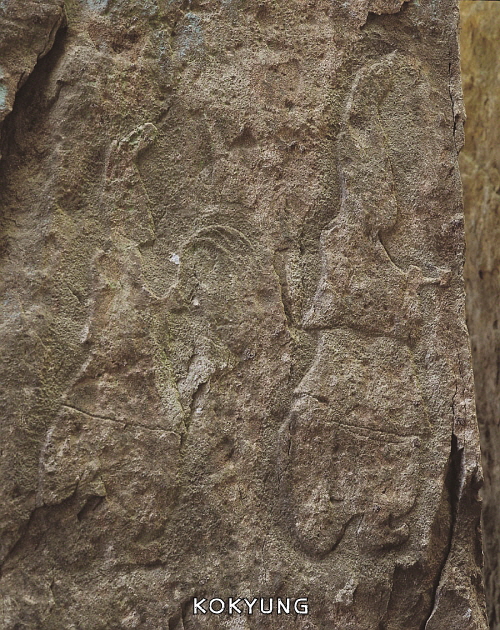

단석산 북벽의 공양자상 2구를 보자(사진 5). 미륵이 오른손을 들어 늙고 초라한 모습의 대가섭존자를 가리키며 그의 공덕을 칭송하자, 대중들은 이제 고행을 끝내고 대중 앞에 현신한 가섭을 본다. 대중들은 곧 무지몽매한 중생을 제도하려는 무한한 보살행을 깨닫고, 이로 말미암아 더러움이 없어지는 청정법안을 얻는다. 이는 미륵하생불이 약속한 용화삼회 중 최초 법회가 된다.

단석산 북벽 공양자상 2구는 두건을 착용하였으며, 그의 복식은 허리를 내려가는 긴 상의와 통이 넓은 하의가 특징인 신라시대 복식이다. 이들 중 앞선 이는 손잡이가 긴 병향로柄香爐를 들고 있고, 그의 뒤를 따르는 이는 곡식 이삭을 들고 있다. 이들은 고행을 마치고 열반에 든 대가섭존자에게 향과 꽃을 공양하는 모습이다.

석가모니 생전의 두타제일 대가섭존자는 일어남과 사라짐을 보아도 번뇌가 일어나지 않는 무루혜를 이미 증득하였다. 그러나 그의 심신은 미륵하생을 기다려야만 하였다. 또한 그는 미륵과 함께 온 중생들에게 고행으로 초라해진 모습을 보이고 그 인연이 다하여야만 열반에 들 수 있었다. 둔황 361굴 벽화는 석가모니에서 미륵으로 이어지는 불법의 정통성이 어떠한 과정을 통하여 승계되었고, 그에 따른 가섭의 역할과 행적을 고스란히 표현한 것이다.

미륵하생신앙과 미륵하생불 도상

미륵하생신앙은 다음과 같다. 석가모니가 입멸하여 56억 7천만 년이 지난 후 인간의 수명이 차츰 늘어 8만세가 되면 미륵이 예토에 하생한다. 미륵은 32가지 부처의 상호를 갖추고 브라만 범마월의 겨드랑이에서 금보랏빛을 띠고 태어났다. 그는 성장하며 중생들의 고통을 보고 동정심을 갖는다. 미륵은 속세의 고통, 공, 무상을 깨닫고 승려가 되어 금강장엄도량의 용화수 아래 앉는다.(주1) 첫째 날, 네 악마를 항복시키고 최고의 깨달음에 이른다. 이때 예토(염부제)를 다스리는 전륜성왕이 미륵을 찾아뵙고 승려에 입문한다. 미륵하생불은 용화삼회를 열고, 그를 좇아 예토에 함께 온 승려, 대중 등 미륵신앙 수행자들에게 법회를 연다. 이들은 마침내 아라한과를 증득하는 신앙을 말한다.

미륵하생불은 성도한 후 자비로운 마음으로 중생들에게 설법하였다.

”과거에 선업 공덕을 쌓고, 염불수행하고, 옷을 선물하고, 부처의 규율을 지키며 부처에게 공양하고 향을 드리고 가난한 자에게 동정심을 가지면 미륵이 구제한다고 하였다.“(주2)

”미륵하생불이 6만년 동안 예토에 머무르며 중생들에게 설법하고 열반에 들면 전륜성왕은 그의 사리를 수습하여 곳곳에 8만 4천 탑을 세운다.“(주3)

먼저 현존하는 미륵하생불 도상을 살펴보자.

첫째, 불교미술에서 미륵하생불은 본존불의 자세가 의좌상(바드라사나 자세)일 경우 미륵하생불 도상이라고 해석한다(사진 1 둔황 116굴 북벽 미륵삼존불 의좌상 참조). 하지만 미륵불의 자세라고 칭하는 의좌상은 과연 어떠한 도상의미가 있을까?

둘째, 필자가 밝혀낸 묘만지妙滿寺와 치온인知恩院 미륵하생변상도의 대가섭존자도상으로 미륵하생불의 도상의미를 확인할 수 있다(『고경』 제123호 참조). 이는 또한 『고경』 제124호에서 문제를 제기한 일본 호온지法恩寺 아미타삼존도 고려불화를 포함한다. 기존의 호온지 아미타여래 도상으로 해석하려면 불화에 표현된 대가섭존자가 석가모니의 승가리를 들고 본존불 오른쪽에 서 있는 장소성을 먼저 규명해야한다.

셋째, 단석산 신선사 북벽 미륵하생불 도상은 남벽에 있는 명문 중 ‘미륵석상 1구 고3장(彌勒石像 1區 高三丈)’에 근거하여 그 도상의미를 알 수 있다(『고경』 제123호, 사진 1 참조). 그러나 모든 불상이 도상의미를 알 수 있는 명문이 새겨져 있는 것은 아니다. 그렇다면 명문이 없는 미륵하생불은 어떻게 그 도상의미를 밝혀낼 수 있을까?

필자가 연구한 미륵하생불 도상은 내영상과 설법상으로 그 도상의미를 갖는다.(주4) 먼저 용화삼회에서 설법하는 미륵하생불을 살펴보고자 한다.

단석산 북벽 미륵하생불은 6.5m(두광 포함 7m) 크기의 거불입상이다. 그는 대가섭존자의 현신으로 청정법안을 얻은 대중들에게 용화삼회 중 첫 번째 법회를 설법하고 96억의 중생을 구제하고 있다. 이때 그의 수인은 시무외인과 여원인이다. 따라서 7세기 신라시대 단석산 마애삼존불의 미륵하생불도상은 통인수인의 설법상이다.

『불설미륵하생경』을 보면,

“아난아 마땅히 알아야 한다. 미륵불의 두 번째 법회 때에 94억의 중생들이 모두 아라한과를 얻는다. 이들 역시 내가 남긴 교법의 제자이고 사사공양(보시, 사랑, 남을 이롭게 함, 널리 이롭게 함)을 하여 그것을 이루게 된다. 또한 미륵의 세 번째 법회 때에는 92억의 중생이 아라한과를 얻는다. 이들 역시 내가 남긴 교법의 제자이지만, 그때 비구들의 성은 다 자씨 제자라고 부른다. 그것은 마치 오늘날 모든 성문을 석가 제자라고 칭하는 것과 같다.”

운강 12굴 전실 서벽의 미륵불감은 교각본존불이 미륵하생불이고 좌우 협시불도 미륵하생불 의좌상이다(사진 6). 이들은 용화삼회를 의미하는 시무외인과 여원인의 설법인을 하고 기둥을 경계로 각각 독립된 불감에 앉아 있다.

둔황116굴 북벽벽화의 미륵경변에 포현된 미륵삼존불은 모두 의좌상이며, 시무외인과 여원인을 하고 있다.(사진 1참조) 이들은 위의 윈강12굴 삼존불처럼 용화삼회 설법도상이다.

이와 같은 둔황석굴의 미륵하생경변은 수(581~619) 이후부터 찾아볼 수 있다. 즉 수대隋代 이후 미륵하생불 의좌상은 설법도상이다.

<각주>

(주1) T456/430b26.

(주2) T456/431b8-432a25.

(주3) T456/43b14-c4.

(주4) 고혜련, 『미륵과 도솔천의 도상학』, 일조각(2011), 216쪽.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

병오년의 새해 바람, 뒤처짐을 두려워하지 않는 용기

며칠 전 올해의 마지막 아비라기도를 회향하고 동안거 결제까지 하고 나니 백련암은 고요함이 가득하다 못해 적막하기까지 합니다. 마침 겨울 햇살을 벗삼아 토요일자 중앙선데이를 펼쳐 보려고 하는데, 월간…

원택스님 /

-

세상을 깨우는 가장 조용한 빛

‘외로운 사람끼리 배추적을 먹었다’는 문장을 처음 읽었을 때, 그 문장으로 제 마음은 하나의 문처럼 시원하게 열렸습니다. 책의 제목처럼 김서령 작가의 배추적은 외롭지만 않았고 사실 따스하기 그지없습…

박성희 /

-

전위귀轉位歸

성철스님의 미공개 법문 13 동안상찰 선사 『십현담』 강설 ⑨ 전위귀轉位歸라. 또 한 바퀴 빙~ 도는 판이야. 자꾸 엎쳤다 뒤쳤다 늘 이렇게 하거든…

성철스님 /

-

조사 문중의 열 가지 폐단을 지적한 『종문십규론』

중국선 이야기 58_ 법안종 ❺ 법안종은 조사선의 오가 가운데 마지막으로 세워졌다. 법안문익이 활동하던 시기는 당조가 망하고, 오대·십국의 분열기에 속해 있다. 그러…

김진무 /

-

드디어 마나사로바 호수에

어김없이 ‘시간의 수레바퀴’ 깔라차크라(Kalachakra)는 돌고 돌아 또다시 새로운 한 해를 맞게 되었다. 특히 다가오는 새해는 ‘붉은 말띠해丙午年’여서 많은 복덕을 기대해도 될런가 모르겠지만……

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.