[톺아보는 불상의 미학]

미륵하생불은 무엇을 설법하는가?

페이지 정보

고혜련 / 2023 년 10 월 [통권 제126호] / / 작성일23-10-05 11:18 / 조회6,084회 / 댓글0건본문

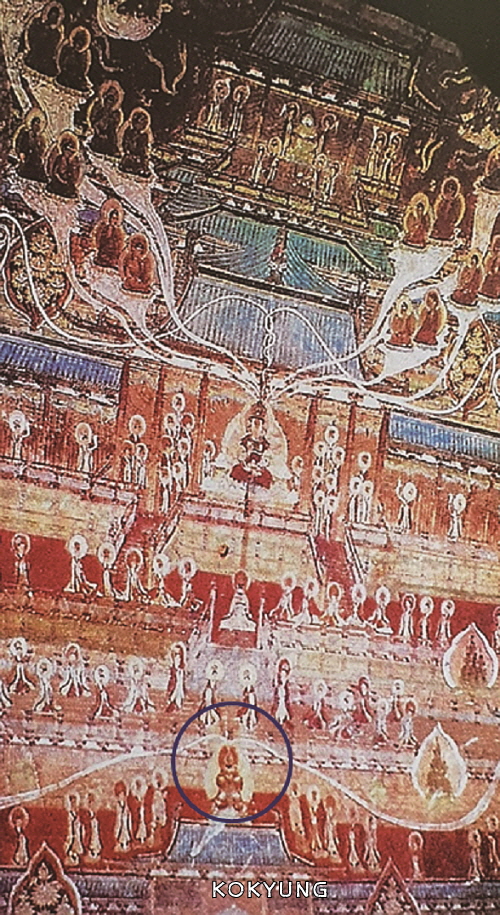

『고경』 제125호에서 미륵하생불 설법도상을 살펴보았다. 특히 수(581∼619)시대에 조성된 둔황 116굴 북벽 벽화(제125호, 사진 1 참조)의 본존불과 같이 의좌상(바드라사나 자세)은 미륵하생불도상이며 용화삼회 설법을 표현하고 있다. 그렇다면 수시대 이전 북위시대 미륵신앙의 미륵하생불도상은 어떠한 양식이며 그 도상의미는 무엇일까?

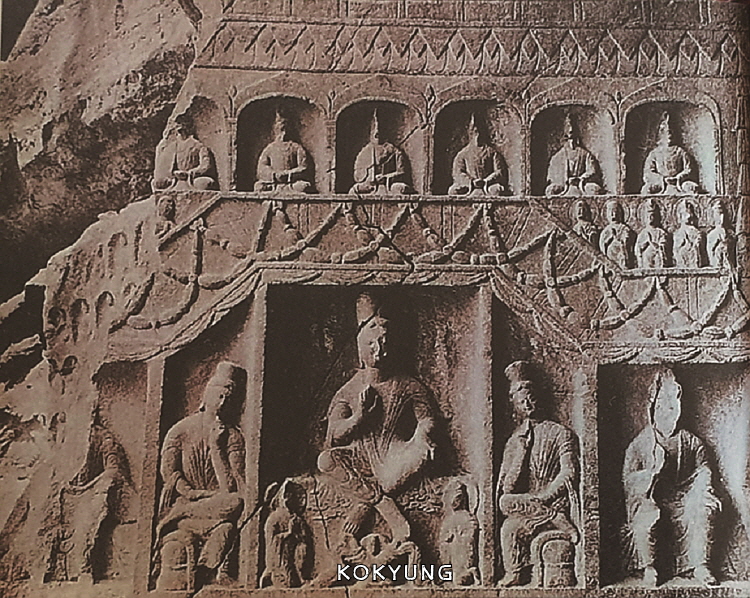

먼저 북위시대 5세기 중엽부터 축조된 윈강 7굴 주실 북벽(사진 1)을 보자. 윈강 7굴 미륵불감의 오존불은 모두 미륵도상과 연관되어 하나의 불감을 차지하고 있다. 미륵상생보살도상의 교각상이 본존불이고, 미륵하생불이 그의 좌우에 의좌상으로 앉아 있고, 그 옆에 반가상이 삼존불을 향하여 좌우로 앉아 있는 구성이다. 이는 윈강석굴 축조시기 미륵신앙에 따른 미륵도상의 인지도를 가늠케 한다.

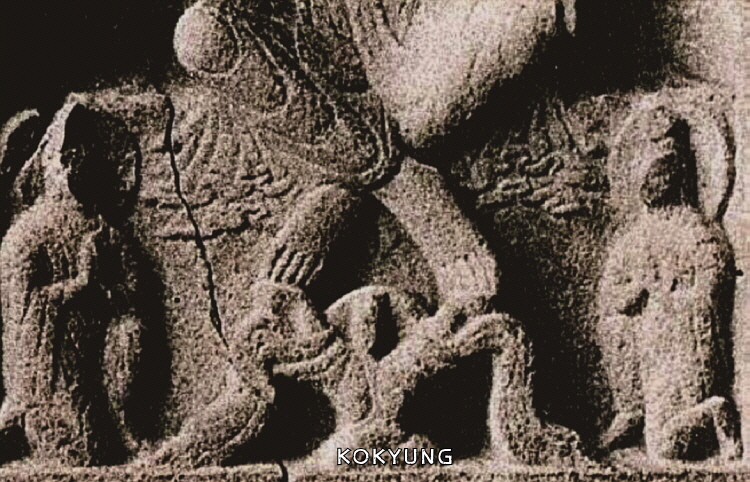

또한 윈강 19a굴 입구 미륵불감(사진 2)도 미륵도상 오존불 구성이다. 미륵상생보살이 교각본존불이고 그의 좌우에 반가상이 본존불을 향하여 앉아 있다. 좌우 반가상 옆에 시무외인을 한 의좌상이 자리한다. 이러한 오존불의 자리배열은 윈강 7굴 주실 북벽의 오존불과 구성요소는 같지만 미륵도상 배열구조가 다르다. 또한 특이한 점은 윈강 19a굴 본존불 교각보살의 두 발 아래에는 반신상(사진 3)이 있고, 그의 정수리에서 좌우로 솟구쳐 흘러나온 공양물이 반신상의 양어깨를 지나 아래로 힘차게 흐른다. 그는 정면을 바라보며 교차된 교각상의 두 발을 양팔로 받치고 있다.

미륵하생불 설법도상

윈강 10굴 전실 동벽 미륵불감(사진 4)은 사자좌에 앉아 있는 교각상이 본존불이며, 불감기둥으로 나뉜 좌우 공간에 정병을 든 협시보살과 미륵을 향하여 날고 있는 천인이 대칭으로 자리한다. 지붕구조는 첨차와 서까래가 있는 동아시아 전통양식이다. 지붕 위 가릉빈가와 불감기둥에 표현된 천인 그리고 교각본존불의 시무외인 수인은 5세기 설법상의 알레고리이다. 이는 지난 호에서 살펴본 윈강 12굴 전실 서벽 미륵불감(『고경』 제125호. 사진 6 참조)과 비교할 수 있다.

운강 12굴 삼존불은 교각본존불과 좌우 협시불이 의좌상이며, 용화삼회 설법도상이라고 그 도상의미를 밝혔다.

윈강 33굴 서벽 미륵불감(사진 5)을 보자. 천개 부분(사진 5의 표시 부분)의 본존불은 의좌상이며 그를 중심으로 무릎을 꿇거나 혹은 서서 합장한 승려와 천인들이 그를 향하여 경배하고 있다. 미륵불감의 교각불은 두상이 훼손되었지만, 복식은 윈강 16굴 본존불과 같은 포의박대양식이므로 5세기 중엽에 조상되었다. 포의박대褒衣博帶는 넓은 소맷자락과 허리띠를 두른 중국복식을 말한다. 윈강 33굴 교각본존불과 천개 부분의 의좌상은 5세기 미륵하생불도상의 과도기적 양상을 나타내고 있다.

따라서 윈강 10굴과 윈강 12굴, 윈강 33굴 미륵불감에서 살펴본 결과, 5세기 미륵교각불은 수(581∼619)시대 이전 미륵하생불도상을 해석할 수 있는 근거를 제공한다. 이와 같은 교각본존불은 윈강 7굴 주실 동벽, 윈강 5굴 서벽, 윈강 8굴 주실 동벽, 윈강 12굴 주실 동벽 등에서 살펴볼 수 있다.

그렇다면 미륵하생불이 용화삼회에서 무엇을 설법하는지 『불설미륵하생성불경』에서 살펴보자.

“미륵은 용화삼회 중 첫 번째 설법에서, [그를 따르는 대중들과 함께 가섭의 현신을 경험하며] 96억 인으로 하여금 번뇌의 장애에서 벗어나게 하였다[出煩惱障].

두 번째 설법은 무명無明(어리석음)에 관한 것이고 94억 인으로 하여금 무명에서 깨어나게 한다[渡無明海]. [무명은 번뇌로 말미암아 진리를 보지 못하고 불법佛法을 제대로 이해하지 못하는 마음상태를 말한다.]

세 번째 설법은 여러 성문들을 널리 제도하고 92억 인으로 하여금 마음수행을 잘 할 수 있게 한다[心善調伏]. [마음수행은 불법을 통하여 끝없이 정진하면 깨달음에 이르고 청정한 마음을 얻을 수 있다.”(주1)]

이는 또한 『불설미륵하생경』에서 석가모니가 아난에게 말했듯이 용화삼회 두 번째 법회까지 석가모니가 남겨둔 제자들이 아라한과를 증득하는 것이고, 세 번째 법회에 이르러 성문의 성을 자씨慈氏 제자라 칭하게 된다. 이는 미륵하생불이 마침내 용화삼회의 세 번째 법회에 이르러 그를 따르는 모든 성문들을 제자로 갖게 된다는 의미이다.

미륵신앙의 반신공양상

5세기 중엽에 조성된 비석상 황흥 5년(471)명 교각불상(사진 5)은 베를린박물관 소장이다. 연호 황흥皇興(467∼471)은 북위 헌문제(재위 465∼471)의 두 번째 연호이다. 황흥 5년명 비석상은 두 손을 가슴 앞에 함께 모은 전법륜인이며 오른손에 법륜이 각인되어 있는 설법도상이다. 비석상의 높이는 87cm이고 대좌에 천인상을 부조하였다. 특이한 점은 황흥 5년명 교각불상의 양발을 받치고 있는 반신공양상이다. 그렇다면 윈강 19a굴(사진 3)과 황흥 5년명에서 표현된 반신공양상의 도상의미는 무엇일까?

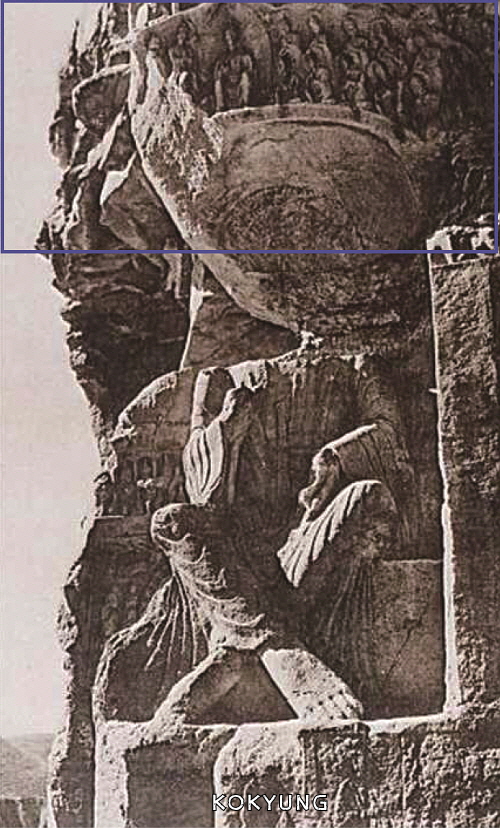

하서석굴군의 문수산 만불동 동벽 벽화를 다시 보자. 미륵보궁의 사자좌에 앉아 있는 미륵상생보살을 마주보며 뒷모습으로 표현된 두 형상이 수직선상에 놓여 있다(사진 7). 첫 번째는 천자이다. 그는 자신의 천보관을 받쳐 미륵을 위해 미륵보궁을 짓겠다고 서원을 세우고 있다. 두 번째는 무장한 군인복식을 한 대신이며 무릎을 꿇고 있는 뇌도발제牢度跋提이다(사진 7의 표시 부분). 『상생경』을 보자.

“도솔천궁에는 뇌도발제라는 대신大神이 살고 있다. 뇌도발제는 일어나 시방불十方佛에 절하고 서원을 세우는데 ‘만약에 그동안 쌓은 나의 공덕이 미륵보살을 위해 선법당善法堂을 지을 수 있다면, 나의 이마로부터 보석진주가 나올 것이다.’ 이 서원이 끝나자 그의 이마로부터 오백억 진주가 쏟아져 나왔다. 모든 색을 함유한 이 진주는 안팎이 빛나고 있다. 보석으로부터 나오는 빛은 공중에서 회전하여 49중 담으로 둘러싸인 보궁寶宮으로 변한다.”(주2)

뇌도발제의 정수리에서 좌우로 뻗어 나온 흰색 광선은 운강 19a굴 반신공양상의 두상에서 솟구쳐 흐르는 공양물과 같다. 흰색 광선은 그의 선업공덕이 충분하여 이마에서 쏟아져 나온 오백억 진주이고 그 빛은 도솔천에 선법당을 짓는다. 기존 연구자들은 위의 뇌도발제를 야차(yaksa)라고 해석하였다. 야차는 인도 신화에서 포악한 귀신이지만, 불교에서 팔부중에 속하며 나찰과 함께 북방 비사문천의 권속이 된 천신이다. 그러나 필자는 『상생경』에 근거하여 미륵에게 선법당을 받치는 대신大神 뇌도발제도상임을 밝혀냈다.(주3) 이와 같은 교각상의 두 발을 들고 있는 반신공양상은 윈강 16굴 남벽, 윈강 12굴 전실 동벽, 윈강 5a굴 동벽, 윈강 35굴 연창4년명 미륵불감, 교토국립박물관 소장 적만비석상 등에서 찾아 볼 수 있다.

<각주>

1) T455/427(c22∼27), “初會爲說法廣度諸聲聞 九十六億人 令出煩惱障. 第二會說法 廣度諸聲聞 九十四億人令渡無明海. 第三會說法 廣度諸聲聞九十二億人 令心善調伏.”

2) T452/419(a7∼13), “爾時此宮有一大神. 名牢度跋提. 卽從座起遍禮十方佛. 發弘誓願. 若我福德應爲彌勒菩薩造善法堂. 令我額上自然出珠. 旣發願已額上自然出五百億寶珠 琉璃頊梨一衆色無不具足 如紫紺摩尼表裏暎徹 此摩尼光廻旋空中 化爲四十九重微妙寶宮.”

3) 고혜련, 『미륵과 도솔천의 도상학』, 일조각(2011), 304쪽.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

병오년의 새해 바람, 뒤처짐을 두려워하지 않는 용기

며칠 전 올해의 마지막 아비라기도를 회향하고 동안거 결제까지 하고 나니 백련암은 고요함이 가득하다 못해 적막하기까지 합니다. 마침 겨울 햇살을 벗삼아 토요일자 중앙선데이를 펼쳐 보려고 하는데, 월간…

원택스님 /

-

세상을 깨우는 가장 조용한 빛

‘외로운 사람끼리 배추적을 먹었다’는 문장을 처음 읽었을 때, 그 문장으로 제 마음은 하나의 문처럼 시원하게 열렸습니다. 책의 제목처럼 김서령 작가의 배추적은 외롭지만 않았고 사실 따스하기 그지없습…

박성희 /

-

전위귀轉位歸

성철스님의 미공개 법문 13 동안상찰 선사 『십현담』 강설 ⑨ 전위귀轉位歸라. 또 한 바퀴 빙~ 도는 판이야. 자꾸 엎쳤다 뒤쳤다 늘 이렇게 하거든…

성철스님 /

-

조사 문중의 열 가지 폐단을 지적한 『종문십규론』

중국선 이야기 58_ 법안종 ❺ 법안종은 조사선의 오가 가운데 마지막으로 세워졌다. 법안문익이 활동하던 시기는 당조가 망하고, 오대·십국의 분열기에 속해 있다. 그러…

김진무 /

-

드디어 마나사로바 호수에

어김없이 ‘시간의 수레바퀴’ 깔라차크라(Kalachakra)는 돌고 돌아 또다시 새로운 한 해를 맞게 되었다. 특히 다가오는 새해는 ‘붉은 말띠해丙午年’여서 많은 복덕을 기대해도 될런가 모르겠지만……

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.