[특집 및 특별기고]

『백일법문』에 나타난 퇴옹성철의 팔식설 고찰

페이지 정보

허암 / 2023 년 11 월 [통권 제127호] / / 작성일23-11-04 21:11 / 조회4,404회 / 댓글0건본문

특집 | 성철 대종사 열반 30주기 추모 학술대회 : 제6주제

허암 김명우•동의대

이 글은 성철스님의 『백일법문』(중권)에 한정하여, 유식사상 중에서 팔식설八識說, 즉 전오식·제6 의식·제7 말나식·제8 아뢰야식에 대해 고찰한 것이다. 다만 지면의 제약으로 제7 말나식과 제8 아뢰야식은 다음 기회로 미루고, 전오식과 제6 의식을 중심으로 고찰하였다. 특히 『백일법문』에서 성철스님이 감산憨山(1546〜1623) 스님의 『팔식규구통설八識規矩通說』을 토대로 팔식설에 대해 법문하고 있으므로, 성철스님의 팔식설을 고찰하려면 반드시 『팔식규구통설』과 비교해서 살펴봐야 한다.

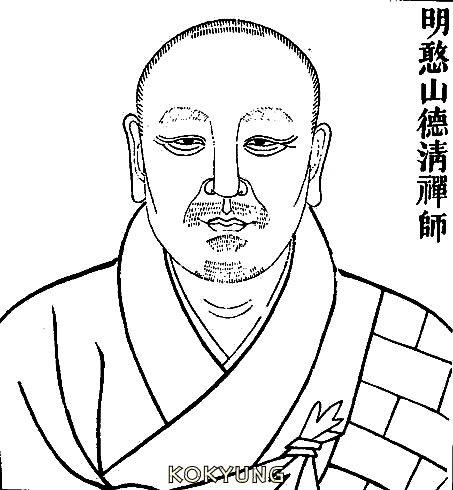

『팔식규구통설』은 삼장법사 현장스님(602∼664)이 팔식설에 대해 간략하게 요약 정리한 『팔식규구』에 대한 감산스님의 주석서이다. 좀더 구체적으로 설명하자면, 『팔식규구』는 현장스님이 유식학파의 중국적 전개인 법상종의 창시자 자은대사 규기스님의 청원을 받아들여 방대한 『성유식론』의 내용 중에서 8가지 식識의 대의를 12게송, 즉 7언 절구의 48구, 336자로써 핵심 내용을 압축하여 저술한 것이다. 이후 진가스님의 『팔식규구송해』를 비롯하여 많은 불교 연구자가 다양한 입장에서 『팔식규구』를 주석하였는데, 특히 감산스님은 “참선 수행자가 유식의 교의를 널리 공부할 겨를이 없으므로 이것(『팔식규구통설』)으로 마음을 인증하여 깨달음으로 들어가는 것[悟入]의 깊이와 얕음을 증명하고, 보고 듣고 느끼고 아는[見聞覺知] 중에 또한 마음이 생멸하는 이치[數]를 능히 통찰할 수 있게 하기 위함이다.”(X55, 420b22)라고 하여, 『팔식규구통설』의 저작 의도가 유식의 대의를 바쁜 참선 수행자에게 설명하기 위한 것임을 밝히고 있다.

『팔식규구통설』은 1권으로 이루어진 짧은 저작이다. 이것은 서문·대강·오식송·육식송·칠식송·팔식송·사지송의 7장으로 구성되어 있는데, 기존의 주석서와 달리 ‘팔식송’(8가지 식에 대한 게송)을 주석하기에 앞서 ‘서문’과 ‘대강’을 기술한다. 게다가 ‘팔식’의 주석을 마친 후에는 6조 혜능대사의 「사지송」을 첨가하여 주석하는데, 『팔식규구통설』의 저작 의도가 참선 수행자를 위한 것임을 다시 한 번 우리에게 각인시키기 위한 것으로 보인다.

『백일법문』과 『팔식규구통설』, 그리고 『팔식규구직해』

일찍이 감산스님의 유식사상에 주목한 분은 근대 한국 선불교를 대표하는 성철스님이다. 성철스님은 『백일법문』에서 유식의 핵심사상 중의 하나인 ‘8가지 식’을 12개의 게송으로 압축한 현장스님의 『팔식규구』 게송을 풀이하고 있는데, 그 사상적 근거를 감산스님과 지욱스님의 주해에 두고 있다. 특히 성철스님의 『백일법문』은 감산스님의 주석을 위주로 한 법문이다. 그렇다면 성철스님은 『팔식규구』에 대한 많은 주석서 가운데, 무엇 때문에 감산스님의 주석인 『팔식규구통설』을 위주로 법문했을까?

감산스님은 명대明代를 대표하는 선 수행자이자 교학의 일인자였다. 성철스님도 근대 한국불교를 대표하는 선 수행자이자 교학의 일인자였다. 잘 알려진 바와 같이 두 분은 참선 수행자로서 많은 저작을 남겼다. 그리고 성철스님이 스스로 “감산스님과 지욱스님의 주해를 위주로 했습니다.”라고 법문한 것을 보면, 아마도 자신의 유식에 대한 사상적 접점을 감산스님에게서 발견했을 것으로 생각된다.

다만 성철스님은 감산스님과 지욱스님의 주석을 계승하면서도 독자적인 입장을 개진한다. 예를 들면 감산스님은 전오식에 대한 주석인 오식송五識頌 제3 게송에서 “여전히 불과위(부처님의 경지)에서도 스스로 진여를 증득하지 못한다(果中猶自不詮眞).”의 ‘전詮’을 “진여무상의 도리를 친히 조건으로 삼지 못한다(不能親緣眞如無相理).”라고 하여 ‘전詮’을 ‘조건[緣]’으로 주석하고, 지욱스님은 『팔식규구직해八識規矩直解』에서 “진여의 체성을 스스로 친히 증득할 수 없다(自不能親證眞如體性).”라고 하여 ‘전詮’을 ‘증證’으로 주석한다. 그리고 『팔식규구보주증의』와 『팔식규구찬석』에서는 ‘전詮’을 ‘구具’라고 주석한다.

반면 성철스님은 “오히려 스스로 진여를 설명하지 못한다.”라고 하여, ‘전詮’을 ‘설명하다’라고 하여 단순히 글자의 의미대로 해석하는데, 독자들의 이해를 돕는다는 측면에서 보면 의미 있는 해석이라고 생각한다. 즉 성철스님의 이러한 번역은 사부대중이 쉽게 이해하도록 하기 위해서라는 것이다. 이처럼 성철스님은 감산스님의 주석을 충실하게 계승하면서도 독자적인 입장을 개진한다. 그래서 이 글에서는 성철스님의 8가지 식에 대한 해설이 감산스님의 『팔식규구통설』을 토대로 한 것임을 구체적으로 밝히고, 이어 성철스님의 독자적인 입장을 고찰하고자 하였다.

오식송·육식송

오식송(전오식)과 육식송(제6 의식)에 대한 성철스님의 법문과 감산스님의 주석을 비교해 보면 다음과 같다. 먼저 오식송 제1 게송에서 성철스님은 전오식의 작용에 대해 ‘분별이 없다’는 매우 압축적인 말로 법문하고, 분별은 제6 의식의 작용이라고 한다. 그리고 감산스님도 전오식의 특징을 직접 지각하며, 분별하지 않고, 언어를 띠지 않고, 헤아리는 마음이 없는 현량現量이라고 정의하는데, 성철스님의 법문 내용과 동일하다.

또한 제1구 중의 “전오식은 세 가지 성품에 통한다(通三性)”에 대해 감산스님은 전오식이 삼성 모두와 통하는 이유를 “전오식의 본체(성품)는 항상[恒] 작용하는 것도 아니고 세심하고 집요하게[審] 작용하는 것도 아니기 때문”이라고 한다. 계속해서 전오식은 “삼성 모두와 통한다(三性皆通).”라고 하여, ‘모두[皆]’를 삽입하여 주석하는데, 성철스님도 “전5식의 활동 영역이 선·악·무기의 삼성에 두루(모두) 통하는 것을 말합니다.”라고 하여, 감산스님의 주석을 바탕으로 법문하고 있다.

이어서 제2구(眼耳身三二地居)에 대해, 전오식은 욕계의 오취잡거지五趣雜居地(지옥·아귀·축생·인간·천계)에서는 모두 작용하지만, 색계의 초선인 이생희락지離生喜樂地에서는 설식과 비식은 작용하지 않고, 안식·이식·비식만이 작용한다고 법문한다. 다시 말해 이생희락지에서는 선열禪悅(수행의 즐거움)을 음식으로 삼기 때문에 단식段食(씹어서 먹는 것)을 먹지 않고, 이처럼 설식을 떠나 있으므로 음식을 받지 않고, 냄새를 맡을 수 없으므로[不聞] 비식은 필요 없다고 한 것이다. 다음으로 성철스님은 전오식과 함께 작용하는 심소법 34가지에 대해 간단하게 법문하는데(제3구·제4구), 심소법에 대해서는 이미 법문했기 때문에 생략한 것으로 생각된다.

이어서 성철스님은 제2 게송 1구에서 전오식이 의지하는 오근에 대해 법문하면서 정색근淨色根을 ‘이해할 수 없는 깊은 색근’이라고 정의하는데, 필자는 부진근 안쪽의 깊은 곳에 있는 ‘정근正根’이라는 의미로 이해했다. 그리고 성철스님은 정색근의 존재 근거를 중음신 및 어두운 곳에서 보는 것은 정상적인 눈을 가진 사람과 맹인의 차이가 없다는 예를 들고 있다. 제2구에서는 전오식이 생기는 조건[緣]에 대해 법문하는데, 전오식 중에서 안식은 9가지, 이식은 8가지, 비식·설식·신식의 3가지 식은 7가지 조건으로 생긴다고 한다. 그리고 제6 의식은 5가지, 제7 말나식은 3가지, 제8 아뢰야식은 4가지 조건이 갖추어져야 작용한다고 법문한다.

또한 성철스님은 게송 중(제2 게송 제3구)에 나오는 ‘관진세觀塵世’를 ‘세상을 관하다’라고 번역하는데, 이것은 『팔식규구약설』의 “관은 지각, 진은 대상”, 즉 ‘대상을 지각하다’라는 주석을 참조하여 해석한 것으로 생각된다. 그렇지만 필자는 지욱스님의 “관이란 능연의 견분이다. 진세란 소연의 상분이다.”라는 주석이 의미상 적절하다고 보았다. 그리고 전오식의 전식득지(제3 게송)에 대해 성철스님은 “전오식이 전변하여 성소작지成所作智로 되는 것이 아니라 전오식의 근본이 제8 아뢰야식의 상분이기 때문에 제8 아뢰야식이 전변해서 대원경지가 될 때 전오식도 성소작지가 된다.”고 법문한다. 왜냐하면 둘은 동체同體이기 때문이다.

계속해서 성철스님은 육식송六識頌, 즉 제6 의식의 작용에 대해 감산스님의 주석을 바탕으로 “삼경(性境·帶質境·獨影境), 삼성(善·惡·無記), 삼량(現量·比量·非量)·삼수三受 모두와 통한다”고 법문한다. 그런데 감산스님은 제6 의식이 삼성·삼량·삼경·삼수 모두와 함께 작용할 뿐 아니라 ‘51개의 심소법을 모두 갖추고 있기에’(제1 게송) 그 업력이 다른 나머지 식보다 강하여 우리가 쉽게 알아차릴 수 있는 마음이라고 주석한다. 다만 제6 의식은 삼경·삼성·삼량·삼수(오수)과 함께 작용하기 때문에 항상 쉽게 변한다(恒常轉變改易)고 한다.(제2 게송)

이어서 제6 의식의 전식득지轉識得智에 대해 성철스님은 초지 환희지에서 묘관찰지妙觀察智로 전변하여 분별아집과 분별법집이 사라지지만, 구생아집과 구생법집은 여전히 남아서 활동한다고 한다. 그러나 제7 원행지에 이르면, 즉 무상정無想定에 들어가면 순수한 묘관찰지로 바뀌어 대천세계를 비춘다고 법문한다. 이처럼 성철스님은 ‘무상정’이라는 수행의 단계에 이르면 제6 의식이 묘관찰지로 전변한다고 간단하게 설명한다.

이에 비해 감산스님은 제6 의식은 분별과 구생의 두 가지 분별을 함께 갖추고 있다고 하면서, 분별아집은 생공관生空觀에 들어가 칠신위七信位(十信 중에 7번째 수행단계)에 이르러 비로소 분별아집이 사라진다고 한다. 그리고 분별법집은 법공관을 닦아 삼현위三賢位(十住·十行·十廻向)를 거쳐 초지(환희지)의 초심에 이르면 비로소 끊어지지만, 구생아집과 구생법집은 여전히 활동한다고 한다. 그렇지만 제7 원행지에 이르면 제6 의식은 구생아집과 구생법집을 영원히 제압하여 활동을 멈추게 함으로써 순수하게 청정한 무루지를 얻는다(묘관찰지)고 한다. 또한 제6 의식과 함께 작용하는 51개의 심소도 동일하게 전변하여 묘관찰지를 이룬다고 주석한다.(제3 게송)

이상과 같이 성철스님은 감산스님의 『팔식규구통설』을 바탕으로 전오식과 제6 의식에 대해 법문하지만, 감산스님의 주석을 압축하거나 핵심 용어를 선택하여 아주 명료하게 법문하는 것이 특색이다. 이것은 결국 성철스님이 감산스님의 주석을 충실하게 계승하면서도 독자적인 입장을 개진한 것이라고 할 수 있다. 다시 말해 성철스님은 감산스님의 주석을 단순히 답습하고 있는 것이 아니라, 오히려 자신의 논거를 강화하기 위해 감산스님의 주석을 빌었다고 보는 것이 타당할 것이다.

끝으로 필자가 조사한 바에 따르면 성철스님의 『백일법문』에 나타난 팔식설뿐만 아니라, 특히 ‘전오식·제6 의식’을 중심으로 고찰한 연구는 국내 학계에서 전무하다. 게다가 이 글은 현장스님의 『팔식규구』에 대한 주석인 감산스님의 『팔식규구통설』을 중심으로 지욱스님의 『팔식규구직해』, 진가스님의 『팔식규구송해』, 명욱스님의 『팔식규구보주증의』 등의 다른 주석서를 비교·고찰하였기에, 전오식과 제6 의식에 대한 각 주석서의 해석 차이를 알 수 있는 의미 있는 작업이라고 생각한다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.