[선의 바른 길]

無上正覺 깨달음

페이지 정보

윤원철 / 1997 년 9 월 [통권 제7호] / / 작성일20-05-06 08:36 / 조회13,087회 / 댓글0건본문

중생은 누구나 다 진여자성(眞如自性), 즉 본래 참된 성품을 가지고 있다. 진여라는 것이 저 밖의 어디에 있는 것, 자기 자신과는 멀찍이 거리가 있는 휘황찬란한 부처님만의 것이 아니라, 이미 우리 모두가 가지고 있는 것이라는 얘기다. 그게 곧 부처의 성품, 즉 불성(佛性)인데, 그러니 중생이 다 본래 부처라고 누누이 말하는 것이다. 그런데, 본래 부처인 그 성품을 참된 그대로 발휘하지 못하고 무명(無明)으로 그것을 휘저으니, 지혜가 아니라 전도(顚倒)된 망상(妄想)을 일으켜서 스스로 중생으로 살고 있을 뿐이다.

업은 아이 삼 년 찾는다는 말도 있듯이, 본래 제가 갖고 있더라도 그걸 알아차리지 못하는 한 아무 소용없다. 등에 업혀 편안히 잠들어 있는 아이를 알아차리지 못하고 아이가 없다고 여기는 것 그 자체가 전도된 망상이며, 나아가 그로부터 숱한 번뇌망상이 념념상속(念念相續)으로 줄줄이 일어난다 ―아이고, 우리 아기 아무래도 누가 훔쳐갔나 보다, 아까 저기서 놀았는데 언제 없어진 거지? 아이 잃어버렸다고 어른들한테 치도곤을 맞을 텐데 이걸 어쩌나, 우리 아기 끝내 못 찾으면 난 못 살지, 못 살아! 저 이는 아이를 고이 업고 있는데 나는 이게 뭐야, 참 부럽구만, 등등. 급기야는 그 쓸데없는 망상에 푹 빠지고 휘둘려서 아이 찾는 일도 뒷전으로 밀어 제쳐 놓게 된다. 아이에 대한 관심조차 잊어버리기 십상이다. 그러니까, 아이가 없어진 것이 아니라 원래 등에 업혀 있다는 사실 그 자체만으로 문제가 저절로 해결되지는 않는다. 그 사실을 알아차려야만 비로소 모든 문제가 해결된다. 더 엄밀히 말하자면, 알아차리는 것만으로도 안 된다. 제 등에 뭔가 업혀 있다는 것, 그게 아마도 찾던 아이일 듯싶다고 알아차리기만 해서도 안 되고, 아이를 앞으로 돌려서 직접 제 눈으로 확인을 함으로써 비로소 아! 그렇구나! 하고 확연해지는 것이다.

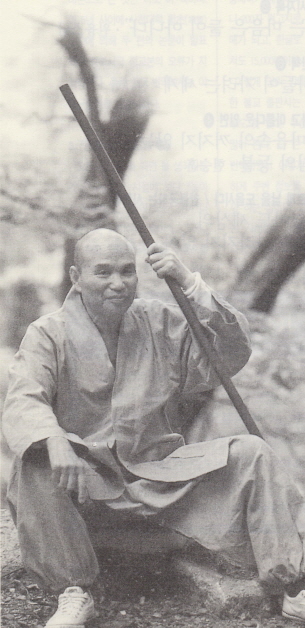

진상을 아는 사람으로서는 제 등에 업혀 있는 아이를 찾아다니는 이, 아이의 존재 자체도 모르고 있는 이들이 답답하기만 할 터이다. 여기 <선문정로> 4장 “무상정각”에서도 성철 스님은 그 답답한 정경을 지적하는 경문을 누누이 소개하고 있다.

<화엄경>에서 여래는 이렇게 한탄한다.

“허, 거 참 기이한 일이다. 이 중생들이 모두 이미 여래의 지혜를 갖추고 있는데, 어찌 저리도 어리석게 그런 줄 알지도 못하고 보지도 못하는가?”(奇哉奇哉 此諸衆生 云何具有如來智慧 愚癡迷惑不知不見)

진상을 아는 이가 그 꼴을 보고 가만히 있으면 안 될 일이다. 그래서 이어지는 여래의 말씀은 이렇다.

“내 마땅히 저들을 성도(聖道)로써 가르쳐서, 망상 집착을 영영 떨쳐버리고 제 몸 속에 이미 갖고 있는 여래의 큰 지혜를 볼 수 있게 해서는 마침내 부처와 다를 바 없이 되도록 해야 하겠다”(我當敎以聖道 令其永離妄想執着 自於身中 得見如來廣大智慧 與佛無異).

그렇다. 업은 아이를 못 보는 이의 문제 해결에 가장 좋은 방법은 누군가가 가르쳐 주는 것이다. 그러나, 그렇게 아이가 등에 업혀 있다고 일러 주어도 안 믿으니 문제다. 하도 제 망상에 꽉 사로잡혀 있으니 믿기지 않는 것이다. 눈병이 나서 허공에 꽃이 분분 떠 있는 허깨비를 보고는 철석같이 진짜라고 여기는 망상과 마찬가지이다. 더욱이, 하도 망상에 전도되고 미혹에 매달리고 번뇌에 휘둘리다 보니 아이 찾는 일을 아예 잊어버리는 것이 대부분 중생의 정황이다. 그러니 누누이 안타깝게 일러 주는 말씀이 ‘번뇌 망상을 놓아 버려라’ 하는 당부이다.

제 등에 업혀 있던 아이를 직접 눈으로 확인하는 깨달음을 아뇩다라삼먁삼보리(阿耨多羅三藐三菩提, anuttarasamyaksambodhi), 즉 무상정등정각(無上正等正覺)이라고 부른다. 더 갈 데도 없고 모자람도 없는 올바른 깨달음이라는 뜻이겠는데, 자기가 이미 업고 있는 아기, 즉 불성(佛性)을 보는 것이 바로 그 깨달음이다. 자네 등에 아이가 업혀 있네, 하는 말을 듣고 슬그머니 더듬어 보면서 아, 그런가? 정말 그런가? 하는 것만으로는 안 된다. “본다”는 것이 중요하다. 보아도 대충 보아서는 안 되고 분명하게 보아야 한다. 황금빛 아마륵(阿摩勒, āmala) 열매를 손바닥 위에 놓고 들여다보듯이 확실하게 보아야 한다. 십지(十地)의 보살도 그렇게 확실하게 보지 못한다. 오직 부처님의 눈만이 분명하게 볼 수 있다. 그러니 그것을 분명하게 본다는 것은 이미 부처님의 눈이 되었다는 얘기이다.

원래 이미 등에 업혀 있던 아기지만, 잃어버렸다는 망상을 일으킨 이상 “본다”는 행위를 해야지만 문제가 해결된다. 중생이 특별히 어떤 계기에 비로소 그런 망상을 일으킨다고 하기보다는, 윤회 속에 세상에 태어나면서 이미 그 망상을 가지고 태어났기에 중생이라고 하겠다. 그렇다면 누구나 “본다”는 사건을 겪어야만 문제가 해결된다. ‘중생이 다 워낙 이미 부처라면 왜 또 닦고 깨달아야 한다는 것인가?’ 하는 물음에 대한 답이 거기에 있다. <대승기신론>에서는 그것을 본각(本覺), 불각(不覺), 시각(始覺)이라는 개념을 동원해서 설명하고 있다. 중생이 다 본각불(本覺佛)인데, 그걸 모르는 불각(不覺)에 빠져 있다. 그래서 깨닫는 사건이 필요하다. 그래서 알게 되는 것은 다시 또 본각(本覺)일 뿐이지만. 그 이상도 이하도 아니다. 그러니 워낙은 본각(本覺)이니 뭐니 얘기할 것도 없다. 다만 중생에게 절절한 현실은 불각(不覺)뿐이니 애처로와 얘기를 안 꺼낼 수 없겠고, 얘기를 하자니 그렇게 나누어서 설득하는 수고를 하게 된 것이다. 업은 아기 찾은 것이 새로 아이를 만들거나 어디서 데려온 것이 아니듯이, 불성(佛性)을 본다는 것도 없던 것을 새로 만들어 내거나 어디서 얻어 오는 것이 아니다. 다만, 워낙 있던 것이지만 그것을 확연히 “본다”는 사건이 필요할 뿐이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

현대불교가 잃어버린 사문 전통의 메아리

베트남의 거리 수행자 틱민뚜에[釋明慧]가 남긴 질문들 어느 종단에도 소속되지 않고 오로지 스스로 걷고, 탁발하는 모습을 통해 대중에게 발견된 한 수행자가 베트남 불교계를 뒤흔들고 있다. 그…

유권준 /

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.