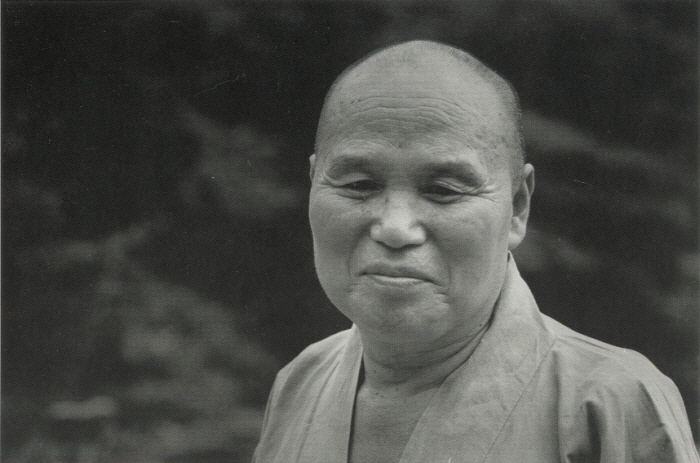

[성철 큰스님]

한 방울의 참기름도 버리지 말라

페이지 정보

정찬주 / 1997 년 12 월 [통권 제8호] / / 작성일20-05-06 08:33 / 조회10,802회 / 댓글0건본문

스님.

오늘 저는 스님의 검박함에 대해 생각해 봅니다. 요즘의 국가 사정도 사정이려니와 저잣거리에 있는 저희들이 당장 스님의 거룩한 정신을 배워 실천할 수 있는 것과 그렇지 못한 것이 있기 때문입니다.

스님께 귀의하겠다고 작심은 했지만 솔직한 스님의 경지를 어찌 함부로 넘볼 수 있겠습니까. 그러나 스님의 검박함에 대해서는 저잣거리에 있는 저희들도 감히 흉내는 내볼 수 있지 않을까 생각됩니다.

스님.

여기에 소개하는 일화는 제가 직접 들은 이야기입니다. 승속을 떠나 모든 사람들에게 귀감이 될 것 같기에 다시 꺼내 보이기로 하였습니다.

정말 아껴 쓸 줄 모르고 함부로 소비생활을 즐기던 이들에게 거울이 되었으면 하는 마음으로 스님의 일화 몇 개를 소개해 봅니다.

스님께서 해인사 백련암에 계실 때였습니다. 어느 날 시자가 공양을 준비하던 중 무심코 썩은 당근 뿌리를 쓰레기통에 버린 일이 있었지요. 스님께서는 부엌을 지나시다가 쓰레기통을 보시고는 호통을 치셨습니다.

"이 당근 누가 버렸노."

시자는 당황하여 이렇게 말했지요.

“썩은 것 같아서 버렸습니다.”

그러자 스님께서 기가 막힌 얼굴을 하셨습니다.

“이 녀석아, 이 당근은 너의 것이 아니라 신도들의 것이여. 밥알 하나가 버려지면 그 밥알이 썩어 흙이 될 때까지 불보살이 합장하고 있는 것이여. 당장 썩은 부분만 도려내고 나머지는 찬으로 쓰도록 해.”

그러나 시자의 눈에는 푸들푸들하고 꺼무죽죽하여 썩은 당근으로 보였습니다.

“당근 뿌리 썩은 것 하나 버렸는데 무얼 그리 야단이십니까.”

다시 말하면 큰스님이라고 존경을 받는 분이 당근 뿌리 하나 가지고 쩨쩨하게 그러시냐는 것이 시자의 소견이었던 것입니다.

이윽고 스님께서 불같이 화를 내셨습니다.

“썩은 배춧잎 하나도 이리저리 발겨서 쓰는 게 불가의 법도인 줄 안즉 몰랐더냐.”

아무 말도 못하고 쩔쩔매고 있는 시자가 안쓰러웠던지 스님께서는 이렇게 말씀하시고는 그 자리를 떠나셨다는 이야기이지요.

“도인의 마음은 넓기로 하면 허공과 같지만, 좁기로 하면 바늘 하나 꽂을 틈도 없는 것이여.”

그런가 하면 이런 이야기도 전해지고 있습니다. 역시 백련암 시절의 이야기입니다.

시자가 부엌에서 콩나물을 다듬고 있으면 스님께서는 가만히 계시지 못했다고 합니다. 시자가 콩나물 줄기 하나라도 소홀히 취급할 것 같아서 그랬던 것이지요.

“버리지 마라.”

한 번만 말씀을 하시는 게 아니었습니다. 시자의 부엌일이 끝날 때까지 30여 분 동안이나 계속 반복하시는 것이었습니다.

“버리지 마라.”

하도 스님께서 말씀하시니까 시자는 불현듯 이런 생각까지 들었다고 합니다.

‘난 콩나물보다 못한 존재다.’

그러나 정말 그런 마음이 들 때 하심이 생기고, 절 생활을 잘할 수 있는 게 아닐까요. 스님께서 들으시면 섭섭하시겠지만 당시 시자들 사이에서는 대부분 스님의 마음을 이해하지 못했다고 합니다.

스님.

물론 스님께서 시물을 아껴 쓰는 것은 신도들의 정재(淨財) 즉, 깨끗한 재물이었기 때문일 것입니다. 말하자면 콩나물 줄기 하나라도 백련암의 것이 아니라 저잣거리에서 보내 준 신도들의 것이라는 생각 때문에 함부로 쓰지 말라는 경책 아니었겠습니까. 그런가 하면 스님께서는 우연히 굴러온 돌맹이 하나도 버리지 않았다고 합니다. 방 한쪽에 있던 돌맹이를 시자에게 버리지 말라고 하시더니 어느 날엔가는 다리가 삐딱한 당신 책상의 버팀돌이 되어 있더라는 것입니다.

스님의 방을 뒤져보면 몇 십년 된 철사 뭉치도 있다고 하는데, 그렇다고 스님을 구두쇠나 욕심쟁이라고 부른 사람은 단 한 사람도 없습니다. 하찮은 물건이라도 버리지 않고, 그것들의 쓰임처를 찾아주는 스님이야말로 진정한 무소유자일 테니까요.

스님.

저는 이 정도의 검박함이라면 별로 놀라지 않았을 것입니다. 웬만한 수행자나 타종교인도 그 정도는 다 실천할 수 있기 때문입니다. 스님께서 백련암에 오시기 전에는 훨씬 더 엄혹했다고 말하고들 있습니다.

그렇습니다. 봉암사 시절에는 이런 일도 있었습니다. 하루는 스님께서 우연히 요사채 하수구를 보게 됐습니다. 하수구에는 물이 미처 빠지지 못한 채 고여 있었구요. 그런데 미처 빠지지 못한 물에 동동 뜬 몇 방울의 참기름이 문제가 되었습니다.

스님은 요사채에서 일하던 한 스님을 불렀습니다.

“저게 무엇인가.”

“하수구에 버린 물입니다.”

“니 눈에는 물만 보이노.”

“더러운 물만 보입니다.”

그러자 스님의 불호령이 떨어졌습니다. 그 젊은 스님을 거세게 밀치자 발랑 나자빠졌던 것입니다. 다시 일어난 스님을 보고 또 물었습니다.

“니 눈에는 정말 아무것도 안 보인단 말이가.”

그제야 그 스님은 눈을 휘둥그래 뜨고 몇 방울의 참기름을 발견하고는 말했습니다.

“네, 스님. 참기름이 떠 있습니다.”

“그래 이 당달봉사 같은 놈아. 지금 당장 양동이를 가져 오그래이.”

“무엇에 쓰시려고 양동이를 가져오라 하십니까.”

“공양 밥통을 가져오란 말이다.”

젊은 스님은 더 묻지 못하고 놋쇠로 만든 양동이를 가져 왔다고 합니다. 그러자 스님께서는 두 말 않고 이렇게 지시하는 것이었습니다.

“하수구 물을 퍼 담그래이.”

양동이에 하수구 물이 반쯤 찼을 때, 스님께서는 목탁을 일정한 간격으로 세 번씩 쳐 큰방에 대중을 모이게 했다고 합니다. 그리고는 대중이 빙 둘러앉자, 각자의 바루에 똑같은 분량으로 하수구 물을 나누게 하였다는 것입니다.

“저 스님이 잘못한 게 아니라 우리가 지도를 잘못해서 시물을 버렸다. 그러니 다 같이 마시자는 것이야.”

스님.

저는 당신의 정경을 떠올려 보며 전율을 느낍니다.

물론 절의 하수구 물이란 저잣거리의 비린내 섞인 것과는 비교할 수 없을 정도로 깨끗할 것이라고 짐작은 됩니다만 그래도 우리 같은 속물들은 그 물을 도저히 마실 수 없을 것입니다.

그런데 스님들은 단 한 사람도 빠짐없이 버려진 몇 방울의 참기름 때문에 참회하는 마음으로 바루에 하수구물을 똑같이 나누어 마셨다니 소름이 돋는 것 같은 기분입니다.

반성해야 할 것이 너무나 많은 저희들입니다. 스님을 만나려거든 삼천배가 아니라 정재를 아껴 쓸 줄 모르는 우리 자신들의 삶을 먼저 참회하는 것이 순서일 것 같습니다. 스님, 몇 방물의 참기름 이야기가 흐려진 눈을 맑혀주는 오늘입니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

사찰음식, 축제가 되다

사찰음식이 국가무형유산으로 등재되었습니다. 불교 전래 이후 꾸준히 발전해 오면서 현재까지 이어져 오고 있다는 점과 불교의 불상생 원칙과 생명존중, 절제의 철학적 가치를 음식으로 구현하여 고유한 음식…

박성희 /

-

『성철스님의 책 이야기』에서 발견한 소중한 자료

무관심이 오히려 보물을 지켜낸 힘 지난 6월 5일과 6일, 황금연휴임에도 불구하고 백련불교문화재단의 사무국장 일엄스님과 성철사상연구원 서재영 원장 그리고 동국대 불교학술원 서수정 박사와 김…

원택스님 /

-

관음신앙의 원조는 말라바르 포타라카산

보타락가산에는 관음보살이 상주한다. 관음은 위로는 깨달음을 구하고 아래로는 중생 제도를 이상으로 삼는 자비의 화신이다. 관음은 바닷가에서 어민이나 상선같이 항상 절박한 상황에 빠진 사람들에게 절대적…

주강현 /

-

출가자와 사원 감소에 직면한 일본 불교

사토 아쯔시_ 도요대학 강사 한국도 그렇겠지만 일본 사회가 안고 있는 큰 문제 중 하나가 저출산 고령화에 따른 인구 감소다. 저출산에 따른 노동력 부족으로…

고경 필자 /

-

인도 데라둔 민될링 닝마빠 사원

3년 전 『고경』 연재를 시작하면서 티베트 불교에 관련된 걸출한 인물과 사찰 그리고 종단을 고루고루 섞어 가려고 기획은 하였다. 그러나 이미 지나온 연재 목록을 살펴보니 더러 빠진 아이템이 있었는데…

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.