[교리와 사상]

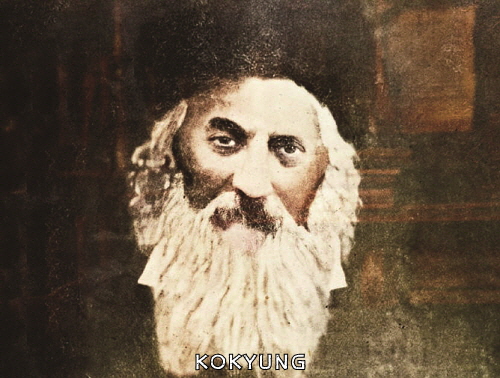

근대 하시디즘의 창설자 바알 셈 토브

페이지 정보

오강남 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 11:07 / 조회242회 / 댓글0건본문

일반적으로 유대교는 야훼 신의 명령을 따르는 것을 가장 중요하게 여기는 율법주의적인 종교라고 이해하는 것이 보통입니다. 그러나 유대교 전통에도 종교적 심층에 이른 사람들이 있음을 발견하게 됩니다. 그 대표적인 예로 바알 셈 토브를 들 수 있습니다. 유대교에 이런 인물이 있다는 것, 그리고 그의 생각이 어느 면에서 불교나 세계 여러 종교의 심층적 가르침을 생각하게 한다는 점에서는 놀라운 일이기도 합니다.

바알 셈 토브의 탄생

18세기 초반 폴란드와 우크라이나 지역에 많이 살고 있던 유대인들 중에는 메시아의 도래를 열망하는 신앙 형태에도 만족하지 못하고, 형식주의에 사로잡혀 메마르기만 한 랍비 전통에도 식상한 상태였습니다. 이런 정신적 환경에서 실생활에서의 체험과 치유를 강조하는 근대 하시디즘 운동이 생겨났습니다. 이 운동의 창시자가 바로 이스라엘 벤 엘리에제르(Israel ben Eliezer, 1698∼1760)입니다. 나중에 그에 대한 존경의 의미로 바알 셈 토브(Ba’al Shem Tov), 혹은 줄여서 베쉬트(Besht)라는 호칭으로 불리기도 하였는데 ‘거룩한 이름의 대사’라는 이 이름은 우리말로 성호대사聖號大師’라 할 수 있을 것입니다.

그는 지금은 우크라이나 땅이지만 그 당시 폴란드, 러시아 땅이기도 했던 오코피라는 곳에서 태어났습니다. 어려서 부모를 잃고 후원자의 도움으로 자랐습니다. 학교 다닐 때 가장 잘하는 일은 학교에 결석하는 일뿐이었다고 합니다. 그럴 때마다 그는 숲에 들어가 자연과 함께하며 깊은 명상에 잠겼습니다. 도저히 랍비가 될 재목이 아니라고 생각한 그의 후원자는 그에게 어린아이들을 학교에 데려다주고 데려오는 일 등의 잔심부름을 하게 했습니다. 놀랍게도 아이들이 그가 하는 이야기를 좋아하고 그를 따랐습니다. 나중에는 유대인 회당에서 허드렛일도 했습니다. 18세에 결혼했지만, 부인이 젊어서 죽자 이곳 저곳을 떠돌아다니며 잡일을 맡아 하다가 결국 선생님이 되었습니다.

유대인들 사이에 소송 사건이 있을 때면 그가 중재를 해주었는데, 천성이 착하고 정직했을 뿐 아니라 사람의 속을 이해할 수 있는 타고난 능력 때문에 이 일을 훌륭하게 해냈습니다. 이를 좋게 본 어느 돈 많은 독지가가 자기 딸에게는 물어보지도 않고 그를 사윗감으로 점찍었습니다. 이 사실을 딸에게 정식으로 알리지도 못하고 죽었는데, 딸은 아버지의 유지를 받들어 그와 결혼했습니다. 처남의 반대 때문에 말 한 마리만을 물려받은 바알 셈은 부인과 함께 시골로 들어가 점토나 석회석을 캐어 동네로 가져다 파는 일을 했습니다.

그는 이처럼 자연에 묻혀 일하는 것을 큰 행복으로 여겼습니다. 그 이후 유대인만을 위해 특별히 운영하는 정육점, 여관 등을 운영하기도 했지만 이런 일을 할 때에는 주로 그의 부인이 일을 맡아 하고 그는 숲속에서 명상하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 둘 사이에는 두 자녀가 있었습니다.

폴란드 메드지비지에서 교화

시골에서 농부들과 같이 지내면서 바알 셈은 약초의 효험을 알게 되고, 약초를 이용하여 사람들의 병을 고쳐주기 시작했습니다. 이 때문에 그를 따르는 사람들이 많아지고 그들이 자기 말에 귀 기울이는 것을 보고 메드지비지(Medzhybizh)에서 자기의 가르침을 일반인들을 상대로 전하기 시작했습니다. 상류층 유대인들이 찾아와 그의 가르침을 받아서 ‘메드지비지 가문家門’이 탄생하게 되었습니다. 그의 가문에는 그 당시 이름있던 랍비나 유대인 학자를 비롯하여 많은 사람들이 계속 몰려들었습니다.

바알 셈이 시작한 하시디즘에서 가장 중요한 가르침은 ‘범재신론적(panentheistic) 신관’이라 할 수 있습니다. 신이 만물 속에 내재한다는 생각입니다. 물질적이든 정신적이든 세상의 모든 것은 신이 스스로를 나타내 보이는 신의 현현顯現이라 여겼습니다.

예를 들어 우리가 말을 하면 말에는 생명력이 있는데, 그 생명력이 바로 신의 나타나심이라는 것입니다. 이런 의미에서 이 세상의 모든 것은 선할 뿐, 악 자체가 따로 있는 것이 아니라고 보았습니다. 악이란 그 자체가 악한 것이라기보다 잘못된 관계에서 나오는 것이라고 했습니다. 예를 들어 여인의 아름다움을 보고 음욕을 품는 것은 잘못된 것이지만 그 아름다움을 찬양하는 것은 신이 준 능력이라고 합니다. 그 아름다움을 신의 현현으로 보지 못하고 그것을 자기의 사사로운 목적을 위한 무엇으로 생각하는 것이 바로 악이라는 것입니다.

만물 속에 신의 불꽃이 있으므로 만물을 선한 것으로 본다는 것은 모든 사람도 본래 선하다는 일종의 ‘성선설性善說’이라 볼 수 있습니다. 따라서 사람들의 지금 상태가 어떠하든, 아무리 그들이 악한 사람처럼 보이더라도, 모든 사람은 본질적으로 선하기에 그들을 한결같이 사랑해야 한다고 주장했습니다. 친구를 사랑하듯 나를 원수처럼 대하는 사람이라도 한결같은 사랑으로 사랑하는 보편적 사랑을 강조했습니다. 일종의 묵자墨子의 ‘겸애설兼愛說’을 연상하게 합니다. 이런 원칙에 따라 바알 셈 자신도 사회에서 멸시당하고 천히 여겨지는 이들과 어울렸습니다. 특히 여자들과 어울렸는데, 이 때문에 반대자들로부터 비도덕적이라는 비난을 사기도 했습니다. 그는 “누구도 자기 이웃보다 더 훌륭하다고 생각하지 말라. 누구나 신이 주신 이해의 분량에 따라 나름대로 신을 섬기고 있기 때문이다.”고 했습니다.

영적 지도자 중심으로 가문 형성

이런 생각을 가지고 있었기 때문에 그는 이른바 죄인들에 대해서도 너그러운 태도를 취했습니다. 죄를 지었다는 사람을 정죄하고 판단하는 대신 그들 속에 있는 신적인 부분, 선한 부분을 보라고 했습니다. 그들이 지었다는 죄도 정죄의 대상이 아니라 설명되고 이해되어야 할 무엇이라 보았습니다. “아무리 큰 죄인이라도 신에게 오르지 못할 정도로 타락할 수는 없다.”고 하며 죄는 오로지 무지와 어리석음일 뿐이라 하였습니다.

만물 속에 살아 움직이는 신의 임재를 강조하는 범재신론적 신관에 입각해서 그는 신을 직접 체험하는 것을 강조했습니다. 그리고는 이것이 우리가 삶에서 누려야 할 끊임없는 즐거움(simcha)의 원천이라 주장했습니다. 그는 정통 유대교에서 지나치게 강조하는 금식이나 참회 같은 금욕주의적 종교 형식이나 음울한 엄숙주의를 배격했습니다.

바알 셈이 가르친 하시디즘에서는 ‘기도(dveikut)’가 특별히 중요합니다. 기도를 하며 참회의 눈물을 흘릴 것이 아니라 자기 속에 있는 하늘의 소리를 들을 수 있음을 기뻐하고 즐거워해야 마땅하다고 했습니다. 기도는 또 나와 다른 이들을 하나로 묶어주고 우주 안의 모든 것이 하나됨을 회복하도록 촉진하는 힘이라고 보았습니다. 그뿐 아니라 무엇보다도 기도가 중요한 것은 그것이 나 자신을 잊게 하는 수단이기 때문이라고 했습니다.

기도를 통해 나를 완전히 잊어버리면 황홀경에 이르게 되는데, 이때 인간은 자신이나 자기 주위를 의식하지 못하게 된다고 합니다. 이렇게 개별적 존재를 잊어버린 상태를 ‘존재의 소멸(the extinction of existence)’이라 했습니다. 불교에서 ‘니르바나’가 ‘소멸’을 의미한다는 말을 상기시켜 주는 대목이기도 합니다. 이것은 또 장자가 말하는 ‘내가 나를 여읨[吾喪我]’과도 비교될 수 있는 말입니다. 아무튼 이런 상태에 든 사람은 ‘자연과 시간과 생각을 초월’하고 말할 수 없는 기쁨을 경험하게 된다고 했습니다. 하시디즘에서는 이런 상태에 이르기 위한 수단으로 큰 소리로 주문을 외우거나 춤을 추는 방법을 권장하기도 했습니다.

바알 셈 토브가 시작한 하시디즘은 기본적으로 교리 체계나 윤리적 행위 같은 것이 아니라 개인이 경험할 수 있는 종교적 체험을 강조하는 종교운동이었습니다. 이런 종교적 체험을 하기 위해서는 ‘자디크(Zaddik, 의로운 이)’라는 영적 지도자들을 따르는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 이들이야말로 신과 인간을 연결하는 도관導管 같은 역할을 한다고 믿었습니다.

따라서 하시디즘 신도들은 이런 지도자들을 중심으로 모여 ‘다이너스티dynasty’라는 일종의 가문이나 계보 같은 것을 형성했습니다. 한국 불교에서 볼 수 있는 ‘문중門中’과 비슷한 것이라 할 수 있을지 모르겠습니다. 이런 가문이 큰 것으로 9개, 작은 것으로 30개, 기타 수백 개의 소소한 그룹들이 있었습니다.

19세기 하바드 하시디즘으로 발전

하시디즘은 이처럼 자디크의 권위를 받들었기 때문에 토라를 받드는 정통 랍비 전통의 유대교와 충돌하게 되고, 이로 인해 박해까지 받았습니다. 이런 박해는 그들의 열성과 결속을 더욱 강화시키는 결과를 가져오기도 했습니다. 그러나 19세기에 들어와 하시디즘은 지성을 강조하는 정통 유대교의 가르침을 대량 흡수하여, 감정과 지성을 동시에 강조하는 ‘하바드 하시디즘(Habad Hasidism)’이라는 새로운 형태의 종교운동으로 발전했습니다. ‘하바드’라는 이름은 지혜(Hokhmah)와 이해(Binah)와 지성(Daath)이라는 히브리어 첫 글자를 조합한 것입니다.

이 새로운 형태의 하시디즘에서는 자디크가 영적 체험을 한 사람일 뿐 아니라 토라에 대한 지식도 함께 갖춘 지도자이어야 한다고 주장했습니다. 그러나 영적 체험과 자기를 잊는 수단으로써의 기도를 강조하는 하시디즘의 기본 성격에는 변함이 없었습니다.

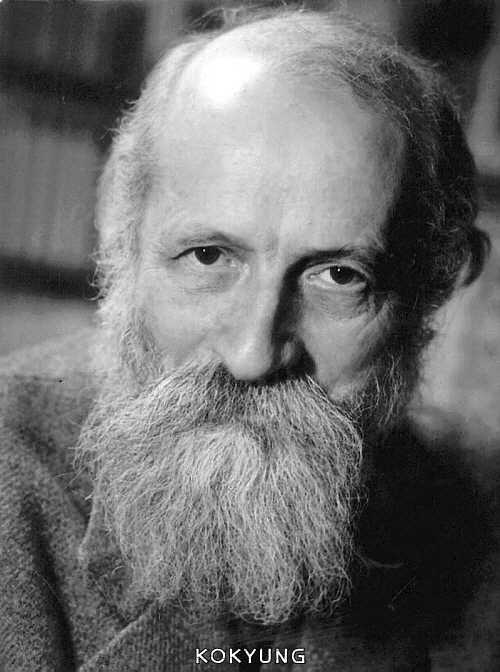

이런 하시디즘에 크게 영향을 받은 사람 중 하나가 서양에 『장자』를 소개하고 『나와 그대(Ich und Du)』라는 책으로 유명한 세계적 유대인 사상가 마틴 부버(Martin Buber, 1878∼1965)였습니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

의상조사 법성게 강설 ②

성철스님의 미공개 법문 무량원겁즉일념無量遠劫卽一念 하나가 전체고, 전체가 하나로 제법이 융통무애하기 때문에 무량한 원겁이 즉 일념이고 일념 이대로가 무량원겁…

성철스님 /

-

아득히 멀고 먼 따왕사원

따왕사원이 자리 잡은 아루나찰주는 아득히 멀다. 거대한 인도대륙에서도 최동북부에 자리 잡고 있는 곳으로 이름마저도 ‘해가 뜨는 곳’으로 불린다. 북쪽으로는 티베트, 남쪽으로는 방글라데시, 동쪽으로는…

김규현 /

-

독일 ❶ 독일에 불법을 펼쳐 온 함부르크불교협회

이 글에서는 함부르크불교협회를 소개하고, 지난 70년의 역사와 함께 협회가 추구하는 바를 말씀드리고자 합니다. 또한 제가 불교와 인연을 맺게 된 여정과 함부르크불교협회로 오게 된 이야기도 함께 나누…

고경 필자 /

-

지금 바로 이 순간, 연근 톳밥

요즘 우리 사회는 있지도 않은 행복을 과장하고 자랑하기 위해 사는 삶보다 아주 보통의 하루를 사는 삶으로 피로감을 줄이고, 지금 바로 이 순간이 우리 삶에 얼마나 큰 행복감을 주는지 알아가는 중이란…

박성희 /

-

조왕신 ❷ 일상을 함께하는 정겨운 신

소박한 부뚜막 위에 머무는 조왕신은 크고 작은 바람을 전하며 의지하기에 더없이 편안한 존재이다. 이에 행자는 물론 후원後院 소임의 스님들은 수시로 조왕신에게 기도하였다. 갱두羹頭를 맡았을 때는 국이…

구미래 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.