[현대사회와 불교윤리 ]

플로깅(plogging) 운동에서 불교윤리의 미래를 엿보다

페이지 정보

허남결 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 18:32 / 조회147회 / 댓글0건본문

불교가 ‘마음의 작용’을 중시하는 수행종교라면, 윤리는 ‘몸의 작동’을 강조하는 실천철학이라고 할 수 있겠다. 전자가 심오한 ‘무분별지의 영역’이라면, 후자는 가벼운 ‘분별지의 공유’라는 구분도 가능할 것 같다. 그래서인지 불자들 사이에서는 여전히 ‘윤리’란 말보다 ‘계율’이라는 단어를 선호하는 사람들이 더 많은 것으로 보인다.

하지만 살면 살수록 마음을 ‘제대로’ 헤아리기에 앞서 자기 몸 하나 ‘뜻대로’ 움직이는 것이 얼마나 어려운 일인가를 절실하게 깨닫는다. 마음공부는 그야말로 종교적 사치이고, 당장 눈앞에 놓인 도덕적 갈등 상황을 해결하기도 난감한 경우가 얼마나 많은가 말이다. 이번에 소개할 ‘플로깅(plogging)’ 캠페인은 자리이타행自利利他行의 세속적 버전이자 ‘마음(사고)’과 ‘몸(행동)’이 마치 바늘과 실처럼 하나로 움직이는 원리를 찾고자 하는 불교윤리의 정립 방향을 예시해 주는 하나의 힙(hip)한 사례가 될 수도 있지 않을까 싶다.

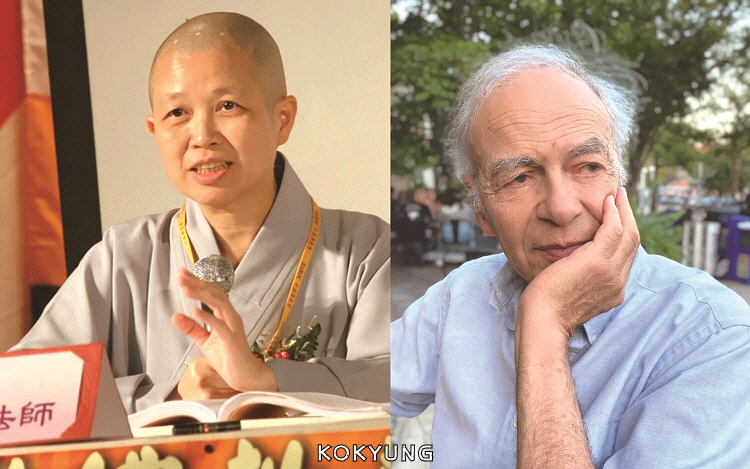

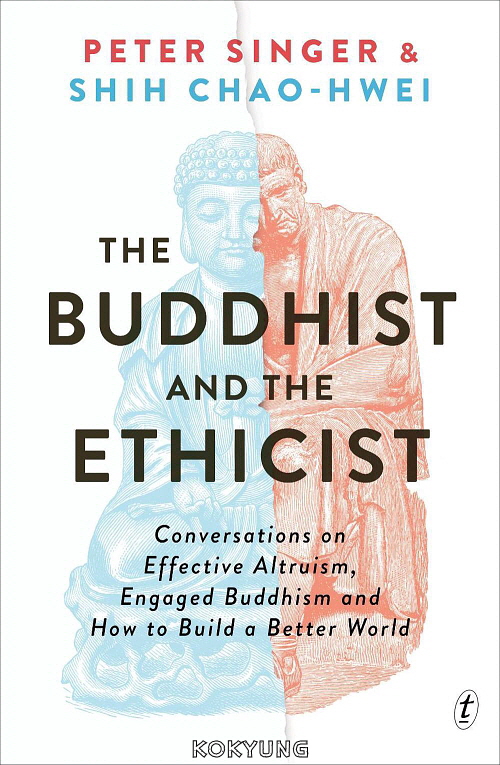

단순함은 때로 위대함이다

대표적인 공리주의 윤리철학자인 피터 싱어(Peter Singer)는 최근 대만의 비구니 스님이자 현장대학 종교문화학과 교수이기도 한 스자오후이(Shih Chao-Hwei)와의 대담에서 이렇게 말했다. “공리주의자들은 모든 유정물(sentient beings)을 향해 우리가 할 수 있는 한 [최대한] 많은 선을 베풀어야 한다고 주장하므로, 공리주의는 [직접적인] 행동주의(activism)를 권장합니다. [그러나] 내가 이해한 바에 따르면, 불교는 이 세상을 더 나은 곳으로 만들기 위해 행동하기보다는 자기 자신을 향상시키기 위한 마음다스림(meditation)(주1)에 더 방점을 찍고 있습니다. [공리주의 윤리철학자로서] 나는 그와 같은 집합의 [불교적 행동] 우선순위(priority)를 [결코] 지지할 수 없을 것 같습니다.”(주2)

그렇다. 어쩌면 삶의 본질을 꿰뚫는 도덕원리는 복잡한 관념이 아니라 단순한 실천에 있는 것일지도 모르겠다. 그것이 붓다의 가르침과 궤를 같이 하는 것이라면 더할 나위 없이 좋은 일일 테다. ‘플로깅(plogging)’이 기존의 환경 캠페인과 다른 부분이 있다면 행사 뒤의 ‘1회성 이벤트(a one-off event)’가 아니라 행사 전에도 이미 ‘일정한 기반(a regular basis)’을 확보하고 있다는 사실이다.

‘플로깅’이란 개념은 스웨덴어로 ‘줍다’를 의미하는 ‘plocka upp’과 영어에서 달리기를 뜻하는 ‘jogging’의 합성어로 2016년에 처음 시작된 것으로 알려져 있다. 10년이 채 안 됐지만 재밌고 유익한 친환경운동이자 사회스포츠 활동으로 유럽과 아시아, 호주 및 미국의 엣지(edge)나는 청·장·노년층 사이에서 많은 관심과 지지를 얻고 있다는 보도다.(주3)

우리가 특히 주목하는 점은 사람들이 일이나 운동을 일종의 놀이와 보람으로 즐길 수 있을 만큼 정신적인 여유를 보여주고 있는 사회현상이다. 내가 행복해야 다른 사람에게도 행복을 줄 수 있다는 마음의 공간이 활짝 열려 있는 셈이다. 플로깅과 같은 도덕적 인식이야말로 대승불교에서 말하는 자리이타행의 보급형 버전이라고 불러도 무리가 없을 것 같다. 배고픈 사람에게 허벅지살을 베어내 줄 수는 없어도 조깅이나 산책을 하다가 땅에 나뒹구는 빈 병, 캔, 휴지 등은 얼마든지 치울 수 있다는 사람들이 의외로 적지 않은 모양이다.

이런 플로깅(plogging=plocka upp+ jogging)의 ‘조깅’ 자리에 대신 넣을 수 있는 단어는 일상생활 속에서 일일이 열거할 수 없을 정도로 많다. 산책(walking), 하이킹(hiking), 서핑(surfing), 뛰기(running), 등산(climbing), 일(working), 공부(studying), 식사(eating), 데이트(dating) 등등. 우리가 일상생활 속에서 윤리적 사고와 행동을 실천할 수 있는 기회는 24시간 내내 언제 어디서나 항상 접근가능한 환경이 되었다. 단순한 것이 곧 위대한 것이 될 수 있는 사례는 의외로 찾기 쉽다.

플로깅(plogging)의 참여 방법

플로깅은 크게 두 가지 형태로 행해지고 있다. 하나는 흔히 볼 수 있는 방법으로 기업주도형 플로깅 행사에 참가비를 내고 직접 참여하는 것이다. 등록신청을 하고 참가비를 내면 플로깅 키트를 택배로 받거나 행사 당일 현장에서 수령하여 정해진 시간 동안 다른 사람들과 함께 동참하는 시스템이다. 참가비로 인해 발생하는 수익금은 관련단체에 기부하거나 각종 친환경 제품의 개발에 사용되기도 한다.(주4)

특별한 장비 없이 비닐봉지와 위생 장갑만 준비하고 계획했던 야외활동을 하면서 쓰레기를 줍기만 해도 저절로 신체운동이 될 뿐만 아니라 도덕적 자아의 성장도 경험할 수 있는 플로깅은 누구나 참여할 수 있는 매력적인 사회운동이기도 하다. 다만 현재로선 소셜미디어를 통한 홍보와 참가자 모집으로 디지털 기기에 취약한 기성세대의 참여가 상대적으로 저조한 것으로 알려져 있는 것은 다소 아쉬운 부분이다.

하지만 플로깅은 단체활동과는 별개로 혼자서 얼마든지 자기만의 목표를 설정하고 다른 야외활동과 병행하면서 실천할 수 있는 길이 거의 무한대로 널려 있다. 언제 어디서나 마음만 먹으면 곧바로 행동으로 옮길 수 있기 때문에 자주 가는 장소나 이미 익숙한 장소에서 창의적인 플로깅 방식을 선택할 수도 있을 것이다. 예컨대, 플로깅은 강변이나 바다에서는 ‘비치 콤빙(beach combing)’, 산이나 들에서는 ‘클린 하이킹(clean hiking)’ 등으로 불리며 다양한 형태로 진화를 거듭하고 있는 중이다.

플로깅에 참여하는 사람들의 행위동기는 각자 조금씩 다르겠지만 대체로 “플라스틱 오염을 방지하고 자연을 깨끗하게 유지하고 싶은 바람과 사회적 책임감 및 [플로깅을 경험한] 다른 사람들로부터 받은 환경의식과 [자연에 대한] 영감”(주5) 등이 포함되어 있는 것으로 조사되었다. 연구에 따르면 소속 공동체의 플로깅 행사에 참여한 경험이 많은 사람일수록 다음 기회에 다시 플로깅에 참여할 가능성이 높았다. 횟수가 반복됨에 따라 사람들의 행동 패턴은 자연스럽게 ‘정기적인 참여(regular engagement)’로 정착되는 모습을 보였다. 플라스틱 오염을 방지하기 위한 동기로 참여한 어떤 사람의 야외 신체활동은 경험자에게 자연 속에서 능동적인 신체활동을 더 자주 하고 싶은 욕구를 자극하는 것으로 나타나기도 했다. 그런 점에서 플로깅은 신체적 건강과 정신적 행복을 동시에 가져다주는 것으로 일단 평가받을 수 있을 것 같다.

이처럼 쓰레기를 줍는 행위가 다양한 공간에서 특색 있게 발전하는 가운데 새로운 하위문화들이 끊임없이 창출되고 있다.(주6) 신체적 놀이와 도덕적 보상이 한데 어우러진 플로깅은 MZ세대의 가치지향적 태도와 잘 어울리는 새로운 공동체 문화로 계속 발전할 수 있었으면 좋겠다. 개인적으로는 이런 일상적이고 소박한 자리이타행의 형식을 함축한 실천윤리의 폭넓은 확산을 기대하고 또 지지를 보낸다는 말을 덧붙이지 않을 수 없다.

플로깅(plogging)은 소박한 자리이타행이다

지금 언급하고 있는 ‘플로깅’은 원자력발전소 건립을 반대하는 것과 같은 거대 환경담론이 아니다. 야외활동을 할 때 눈에 띄는 쓰레기를 먼저 줍다 보면 하체운동인 스쿼트(squat)나 런지(lunge)를 하는 것과 같은 운동 효과와 더불어 사회적 효능감과 자아존중감도 높아질 수 있다고 믿는, 가치추구형 환경정화운동이자 건강한 신체활동인 것이다. 우리나라에서도 디지털 환경에 익숙한 MZ세대를 중심으로 빠르게 전파되고 있는 것으로 알려졌다. 2022년 말 통계에 의하면 인스타그램 게시 콘텐츠 숫자만 벌써 10만 개를 훌쩍 넘어섰다고 한다.(주7)

누가 시키지 않더라도, 더군다나 어떤 대가를 바라지 않으면서도, 자기 주변의 쓰레기부터 먼저 줍고 보자는 그린 세대의 발상은 얼마나 귀엽고 애교스러운 모습인가 말이다.(주8) 감동받은 나도 덩달아 길을 걷다가 눈에 띄는 담배꽁초나 거리에 나뒹구는 쓰레기를 아무렇지도 않은 듯이 슬쩍 줍는 습관이 생겼다.

무엇보다 플로깅은 매월 정기 후원금을 강제 송금당하지 않아도 전혀 미안하지 않은, 자기주도형 윤리행동이라는 생각이 들어 그야말로 내 마음에 쏙 들어왔다. 재밌기도 하거니와 오늘도 좋은 일 한 가지를 했다는 약간의 도덕적 성취감도 느끼며 맘속으로 조금 우쭐해지기도 했다. 반려동물을 산책시키는 동안 쓰레기를 줍는 신체활동을 통해 동물가족과 함께 색다른 즐거움을 누리는 펫 플로깅(Pet Plogging)을 하는 시민들도 심심치 않게 나의 시선을 사로잡는다. 이웃들의 이런 모습은 우리를 이유 없이 흐뭇하게 만든다. 그동안 우리는 불교와 윤리라는 너무 거창한 말의 감옥에 스스로 갇혀 살고 있었던 것이 아닐까라는 생각도 해봤다.(주9)

플로깅과 같은 높은 시민의식에 고무된 서울시에서도 기업과 시민단체 및 학계가 공동참여하는 민관협력네트워크인 ‘제로서울기업실천단’을 만들어 ‘줍[는 조]깅’ 즉 플로깅 캠페인과 함께 일상 속의 기후위기 대응 실천문화의 공유와 확산을 위해 다각적인 노력을 하고 있는 것으로 들었다.(주10) 바쁜 와중에 잠시 시간을 내어 잠깐 몸을 움직이는 것만으로도 삶의 질을 바꿀 수 있겠다는 믿음이 생긴 것은 나에게도 큰 선물이 되었다.

때로는 동행하던 사람이 눈치를 줄 때도 있지만 대충 무시하고 주위에 있는 작은 쓰레기들을 먼저 처리하려고 나서는 편이다. 대개는 맨손으로 하다 보니 손이 더러워지기도 하지만 주변에서 손 씻을 장소는 얼마든지 찾을 수 있었다. 개인적으로 볼 때 플로깅 이니셔티브(initiative)는 자리이타행의 일상적 실천 모델이 될 수 있는 자격을 충분히 갖췄다. 우리가 선택한 작은 행동 하나가 세상에 조금이라도 도움이 된다면 우리는 이미 대승보살의 길을 걷고 있는 것이나 다름없다. 어쩌면 플로깅 운동의 ‘단순성(simplicity)’과 ‘실천성(practicality)’은 자리이타 보살행의 미래적 지향점을 우리에게 미리 보여주고 있는 것인지도 모르겠다.

<각주>

(주1) 마음챙김 훈련이 오히려 플로깅과 같은 친환경성향을 감소시킬 수 있다는 연구결과도 보고 되고 있다. Zarah Le Houcq Corbi, Kathrin Koch, Britta Hölzel & Alexander Soutschek, “Mindfulness training reduces the preference for proenvironmental outcomes”, Scientific Reports(vol.14, 2024) 참조.

(주2) Peter Singer and Shih Chao-Hwei, The Buddhist and the Ethicist: Conversations on Effective Altruism, Engaged Buddhism, and How to Build a Better World(Colorado; Shambhala Publications, Inc., 2023), pp.viii-ix.

(주3) 플로깅의 전체적 맥락과 연구 동향에 대해서는, Stephanie Schoeppe, Emily Bryson,

Rebecca Williams, Sally Symons and Tayla Hall, “Picking up litter when walking

outdoors: People engage in physical activity for planetary health”, Sustainable

Environment: An international journal of environmental health and sustainability(2025), pp.1〜14를 참조할 것.

(주4) 윤정희, 이근모, 임새미, “친환경 운동 플로깅: 그린세대 플로깅 참여자의 참여동기와 경험의 의미”, pp.418〜419, 한국체육학회지, 제61권 제 5호(2022), p.345.

(주5) Stephanie Schoeppe, Emily Bryson, Rebecca Williams, Sally Symons and Tayla

Hall(2025), p.11.

(주6) 같은 논문, 같은 쪽.

(주7) 채수원, 김진국, “플로깅 참여자들의 참여동기가 참여 효능감과 자아존중감 및 삶의 만족에 미치는 영향”, 한국체육과학학회지, 제31권 제6호(2022년); 윤정희, 이근모, 임새미, “친환경 운동 플로깅: 그린세대 플로깅 참여자의 참여동기와 경험의 의미”, pp.418-419, 한국체육학회지, 제61권 제 5호(2022), pp.343〜346 참조.

(주8)

https://weekly.khan.co.kr/print.html?art_id=202109031536331&media+weekly&type=basic, 검색일자, 2025년 9월 4일.

(주9) 고양신문, 2025년 5월 28일자.

(주10) 이모작뉴스, 2024년 10월 16일자.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.