[한중일 삼국의 선 이야기 ]

마음의 거울은 비춤에 걸림 없다

페이지 정보

김진무 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 09:33 / 조회4,918회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 41 | 조동종의 선사상 ⑦

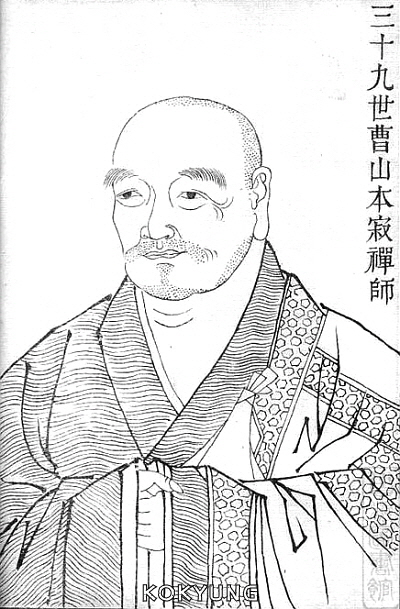

동산양개洞山良价를 계승한 조산본적曹山本寂은 양개의 종지宗旨를 더욱 활발하게 전파하여 조동종을 완성하였다고 하겠다. 양개는 오랜 기간을 제방을 유행하면서 자신이 깨달은 선리禪理를 검증하였지만, 그와 다르게 본적은 출가하여 구족계를 받은 이후 제방을 유행한 경력이 없이 바로 양개의 문하에서 3∼4년을 머물렀으므로 대부분 선리는 양개로부터 깊은 영향을 받아 형성되었을 것이라고 짐작할 수 있다. 그에 따라 본적의 어록에는 양개의 사상적 흔적이 상당히 많이 보인다고 하겠다. 실제로 앞에서 고찰한 『조산어록』의 선사상에도 대체로 양개의 사상적 취지가 가득 담겨있다고 하겠다.

너를 살리지도 죽이지도 못한다

앞에서 양개는 병病과 불병不病으로 다양한 선리를 설하였음을 논하였는데, 『조산어록』에서도 ‘병’과 관련된 내용이 다음과 같이 실려 있다.

어떤 승려가 “학인은 온몸이 병들었으니 선사께 치료를 청합니다.”라고 하자 선사는 “치료하지 않겠다.”라고 하였다. 승려가 “어째서 치료해 주지 않습니까?”라고 하자 선사는 “너를 살리지도 죽이지도 못한다.”라고 하였다.(주1)

이 문답에서 어떤 학인이 조산에게 자신의 병을 치료해 달라고 청하자 조산은 치료를 거부하면서 “너를 살리지도 죽이지도 못한다.”라고 답하고 있다. 조산이 이렇게 답한 의미에는 다양한 해석이 가능하겠다. 앞에서 언급한 바와 같이 양개는 무시이래無始以來로 끊임없이 상속되어 윤회하는 것을 ‘병’으로 보고 있고, ‘불병不病’은 일물一物혹은 무일물無一物 등과 같은 본체本體의 의미로 사용하고 있다.

그런데 엄밀하게 논하여 ‘병’의 입장에서는 우리 존재의 생명 현상은 언제나 지속하는 연속성을 지닌다고 볼 수 있다. 세간법世間法인 업설業說에서는 자신의 괴로움을 해결하고자 하는 행위, 즉 업業을 일으킨다면 그에 상응한 과보果報를 받는다는 도리를 밝히고 있으며, 그러한 과보는 삼세三世에 걸쳐서 상속받아 이른바 육도六道를 윤회하고 있다고 하겠다. 그렇다면 우리는 우주가 발생하기 이전에 이미 존재하고 있어야만 한다는 당위성이 발생한다.

이미 현생에 몸을 받아 출현했다면, 이는 과거의 업의 결과이고, 그로부터 추론해 간다면 우주가 발생하기 이전에 이미 존재하지 않았다면, 지금의 나는 발생할 수 없기 때문이다. 사실 불교를 공부하는 견해에서는 생사生死와 생멸生滅의 현상은 그다지 커다란 의미가 없어 보인다. 이는 본적의 스승인 양개의 “대사大事를 밝히지 못함이 가장 커다란 괴로움”(주2)이라는 말과 같이 깨달음에 도달하는 것만이 덩그렇게 남게 되는 것이다. 죽음이나 심지어 지금의 우주가 파멸한다고 해서 우리 존재가 절대로 끝날 수 없음이 여실하기 때문이다.

이러한 입장에서는 학인의 ‘병’은 본적이 치료해 줄 수 있는 것이 아니라 다만 깨달음에 이르도록 이끌어 줄 방법밖에 없는 것이다. 그 때문에 “너를 살리지도 죽이지도 못한다.”라고 설파하고 있다고 하겠다.

일체중생이 병든다면 바로 중생이 아니다

『조산어록』에서는 또한 ‘병’과 관련된 다음과 같은 구절이 실려 있다.

어떤 승려가 선사에게 “옛사람이 ‘나에게 큰 병이 있는데 세속에서 고칠 병이 아니다.’라고 하였는데, 어떤 병인지 잘 모르겠습니다.”라고 묻자 선사는 “한마디로 말할 수 없는 병이다.”라고 하였다. 승려가 “일체중생에게도 또한 이 병이 있습니까?”라고 묻자 선사는 “사람마다 모두 있다.”라고 하였다. 승려가 “화상도 이 병이 있습니까?”라고 묻자 선사는 “(병이) 있는 곳을 참으로 찾을 수 없구나.”라고 하였다.(주3)

어떤 승려가 “일체중생은 어째서 병들지 않습니까?”라고 묻자 선사는 “일체중생이 병든다면 바로 중생이 아니다.”라고 하였다. 승려가 “제불諸佛도 이 병이 있습니까?”라고 묻자 선사는 “있다.”라고 하였다. 승려는 “있다고 한다면 어째서 병들지 않습니까?”라고 묻자 선사는 “그는 깨달았기 때문이다.”라고 하였다.(주4)

이러한 문답도 윤회의 주체로서의 ‘병’과 관련이 있다. 앞의 구절에서는 명확하게 일체중생이 모두 이 병으로 인하여 현현했음을 밝히고 있으며, 본적은 이미 깨달음에 이르렀기에 그를 찾을 수 없다고 말한 것이다. 이는 명확하게 일반적인 불교의 교의敎義로서 설하고 있다. 그러나 다음 구절은 일체중생이 ‘불병’의 상태라는 것을 밝히고 있는데, 그 의미는 바로 조사선에서 이미 논증한 본래현성本來現成의 입장에서 설하고 있음을 알 수 있다. 나아가 제불이 ‘불병’인 까닭은 바로 깨달음에 이르렀기 때문이라고 밝히고 있다. 여기에도 사실상 깊은 사상적 취지가 내재한다. 이는 원생보살願生菩薩 등의 보살도菩薩道와 관련이 있는 내용이라 하겠는데, 그에 대한 논술은 생략하고자 한다.

『조산어록』에는 다음과 같은 문답이 실려 있다.

묻기를 “어떻게 해야 항상 존재[常在]하는 사람입니까?”라고 하자 선사는 “마침 조산을 만나 잠시 나왔다.”라고 하였다. “어떻게 해야 항상 존재하지 않는 사람입니까?”라고 묻자 선사는 “얻기 힘들다.”라고 하였다.(주5)

여기에서 말하는 항상 존재하는 사람은 두 가지 측면에서 볼 수 있는데, 하나는 윤회의 입장이고, 또 다른 의미로 상재常在는 바로 반야에서 극도로 추구하는 자재自在를 의미하는 것으로도 볼 수 있다. 두 번째 의미의 ‘상재’는 바로 『육조단경』에서 강조하는 자성自性, 자심自心이라고도 볼 수 있으니 좀 더 확장시키면 돈오頓悟와도 관련이 있다. 그에 따라 질문은 어떻게 해야 돈오를 이루는가에 대한 질문이라고도 볼 수 있으며, 이에 대한 본적의 “마침 조산을 만나 잠시 나왔다.”라는 답은 윤회하여 조산을 만나 깨달음에 이르렀음을 암시하는 의미이고, 항상 존재하지 않는 사람을 얻기 힘들다는 말은 역시 본래현성과 관련된 대답이라 하겠다.

만법과 짝하지 않는 사람

그리고 『조산어록』에는 이러한 사상적 취지와 관련된 다음과 같은 문구가 실려 있다.

승려가 “만법萬法은 어디에서부터 발생합니까?”라고 묻자 선사는 “전도顚倒함에 따라 발생한다.”라고 하였다. 승려는 “전도하지 않았을 때도 만법이 여전히 존재합니까?”라고 묻자 선사는 “존재한다.”라고 하였다. 승려가 “어디에 있습니까?”라고 묻자 선사는 “전도해서 어쩌겠는가?”라고 하였다.(주6)

승려가 “만법과 짝하지 않는 자는 어떤 사람입니까?”라고 묻자 선사는 “너는 홍주성洪州城의 그 수많은 사람이 어디로 갔는지를 말해 보아라.”라고 하였다.(주7)

첫 번째 인용문에서의 문답은 만법의 발생이 바로 진리에 미迷하여 ‘전도’되어 나타났다는 의미이다. 그리고 깨달음에 도달했을 때에도 과연 만법이 존재하는가를 묻는데, 이에 대한 답변이 흥미롭다. 선사의 “전도해서 어쩌겠는가?”라는 대답은 사실 그러한 물음 자체가 이미 전도된 견해임을 지적하는 것이라 하겠다.

두 번째 인용문에서 “만법과 짝하지 않는 자”는 바로 자재自在를 이룬 사람, 다른 말로 하자면 돈오를 이룬 사람을 의미한다. 일반적으로 진眞·속俗의 모든 경계는 모두 법리法理에 지배를 받는다. 이는 『육조단경』에서 ‘무념無念’을 설할 때, “없음[無]은 이상二相의 모든 번뇌에 치달림[諸塵勞]을 떠난 것이고, 생각[念]은 진여본성眞如本性을 생각하는 것이다.”(주8)라고 하는 것과 같이 진리와 세간의 추구는 처절하게 만법에 짝하여 이루어진다.

그런데 이러한 문답은 『경덕전등록景德傳燈錄』 권8에 실린 방거사龐居士전기에서 마조를 찾아가 “만법과 짝하지 않는 이는 어떤 사람입니까?”라고 묻자 마조는 “그대가 서강西江의 강물을 한입에 다 마셔버린다면 말해줄 것이다.”라고 하자 깨달음을 열었다는 고사를 떠올리게 한다.(주9) 본적의 대답도 마조와 유사하게 “너는 홍주성의 그 수많은 사람이 어디로 갔는지를 말해 보아라.”라고 답하고 있는데, 역시 돈오의 경계를 의미하고 있다고 하겠다.

재앙이 있음을 알면 되지, 벗어나 뭐 하겠는가?

『조산어록』에는 다음과 같은 구절이 실려 있다.

이 일을 알고 싶은가! 가령 부처가 되고 조사가 된다고 해도 그저 이럴 뿐이다. 삼도지옥三塗地獄과 육도六道에 떨어진다 해도 그저 이럴 뿐이다. 비록 쓸모가 없으나 그렇다고 그를 떠나려야 떠날 수도 없는 것이다. 모름지기 그를 주재主宰할 수 있어야 한다. 만약 주재할 수 있다면 바로 불변역不變易이다. 만약 주재하지 못한다면 바로 변역變易이다. 영가永嘉가 “아득하고 끝없이 재앙災殃과 화禍를 부른다.”라고 한 말을 듣지 못했는가. 묻기를, “어떤 것들이 아득하고 끝없이 재앙을 부르는 것입니까?”라고 하자 “다만 이 모든 것들이다.”라고 하였다. 묻기를 “어떻게 면할 수 있습니까?”라고 하자 (선사는) “있음을 알면 된다. 벗어나서 뭐 하겠는가? 보리菩提, 열반涅槃, 번뇌煩惱, 무명無明 등도 전혀 벗어날 필요가 없으며, 나아가 다만 세간의 잡된 일들이 있음을 알면 될 것이지 벗어날 필요가 없다. 벗어나면 바로 ‘변역’과 같아질 것이다. 나아가 부처가 되고 조사가 되며, 보리와 열반 등과 같은 재앙은 적지 않다. 무엇 때문에 이러한가? 다만 ‘변역’이기 때문이다. 만약 ‘변역’하지 않으려면 곧바로 부딪치는 곳에서 자유로워져야 할 것이다.”라고 하였다.(주10)

비록 장문을 인용하였지만 이 구절은 본적이 제창한 선리禪理를 핵심적으로 요약하고 있다고 평가할 수 있다. 이 구절을 모두 해석하여 논술하고자 하면 지나치게 번거로운 일이 될 것이다. 그렇지만 본적이 가장 강조하는 것은 바로 ‘주재主宰’라고 할 수 있으며, 그렇게 ‘주재’를 확고하게 수립하여야 불변역不變易의 경계에 증입할 수 있고, 그렇지 못한다면 생사에 유전하는 ‘변역’에 떨어져 허우적거린다는 말이다. 그렇지만 세간의 잡된 일뿐만 아니라 부처와 조사, 보리와 열반이 모두 재앙인 ‘변역’으로 보고 있음을 알 수 있다. 특히 본적은 영가현각永嘉玄覺의 『증도가證道歌』를 인용하고 있는데, 이 전후 구절은 다음과 같다.

마음의 거울[心鏡]이 밝아 비춤에 걸림 없음이다. 삼라만상의 그림자 그 가운데 나타나니, 한 덩이 원광圓光은 안과 밖이 없도다. 텅 빈 공으로 인과因果를 쓸어버렸는데 아득하고 끝없이 재앙災殃과 화禍를 부르니, 유有를 버리고 공空에 집착하는 병이 또한 그러하다. 망심妄心을 버리고 진리眞理를 취함이여! 취하고 버리는 마음이 교묘한 거짓을 이룬다. 학인學人이 깨닫지 못하고 수행하니 진실로 도적을 오인하여 아들로 삼으려는 꼴이 되었다.(주11)

이로부터 본적이 어째서 『증도가』의 문구를 인용했는가를 여실하게 엿볼 수 있다. 특히 망심妄心을 버리고 진리를 추구하여 수행함이 도적을 자식으로 삼는 것 같다는 구절은 본적의 의도와 정확하게 계합하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 입장의 배후는 바로 『육조단경』에서부터 전개된 남종선과 조사선의 사상이라 하겠다.

<각주>

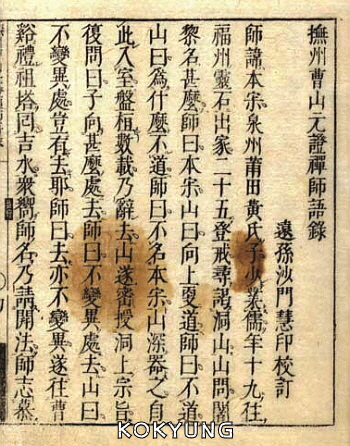

(주1) [日本]慧印校, 『撫州曹山元證禪師語錄』(大正藏47, 528a), “僧問: 學人通身是病, 請師醫. 師曰: 不醫. 僧云: 爲甚麽不醫? 師曰: 敎汝求生不得, 求死不得.”

(주2) [日本]慧印校, 『筠州洞山悟本禪師語錄』(大正藏47, 511c), “不明大事, 是名最苦.”

(주3) [日本]慧印校, 『撫州曹山元證禪師語錄』(大正藏47, 528a), “僧問師: 古人曰, 吾有大病, 非世所醫. 未審是甚麽病? 師曰: 攢簇不得底病. 僧云: 一切衆生, 還有此病也無? 師曰: 人人盡有. 僧云: 和尙還有此病也無? 師曰: 正覓起處不得.”

(주4) 앞의 책. “僧云: 一切衆生, 爲甚麽不病? 師曰: 一切衆生若病, 卽非衆生. 僧云: 未審諸佛還有此病也無? 師曰: 有. 僧云: 旣有, 爲甚麽不病? 師曰: 爲伊惺惺.”

(주5) 앞의 책(大正藏47, 528c), “問: 如何是常在底人? 師曰: 恰遇曹山暫出. 云: 如何是常不在底人? 師曰: 難得.”

(주6) [日本]慧印校, 『撫州曹山元證禪師語錄』(大正藏47, 528b), “僧問: 萬法從何而生? 師曰: 從顚倒生. 僧云: 不顚倒時, 萬法何在? 師曰: 在. 僧云: 在甚麽處? 師曰: 顚倒作麽?”

(주7) 앞의 책. “僧問: 不與萬法爲侶者, 是甚麽人? 師曰: 汝道, 洪州城裏如許多人, 甚麽處去.”

(주8) 敦煌本, 『壇經』(大正藏48, 338c), “無者無何事? 念者念何物? 無者離二相諸塵勞, 念者念眞如本性.”

(주9) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷8(大正藏51, 263b), “後之江西參問馬祖云: 不與萬法爲侶者是什麽人? 祖云: 待汝一口吸盡西江水卽向汝道. 居士言下頓領玄要.”

(주10) [日本]慧印校, 『撫州曹山元證禪師語錄』(大正藏47, 530b-c), “欲知此事! 饒令成佛成祖去, 也只這是. 便墮三塗地獄六道去, 也只這是. 雖然沒用處, 要且離他不得. 須與他作主宰始得. 若作得主宰, 卽是不變易. 若作主宰不得, 便是變易也. 不見永嘉云: 莽莽蕩蕩招殃禍. 問: 如何是莽莽蕩蕩招殃禍? 曰: 只這箇總是. 問云: 如何免得? 曰: 知有卽得. 用免作麽? 但是菩提涅槃煩惱無明等, 總是不要免, 乃至世間麤重之事, 但知有便得, 不要免. 免卽同變易去也. 乃至成佛成祖, 菩提涅槃, 此等殃禍爲不小. 因甚麽如此? 只爲變易. 若不變易, 直須觸處自由始得.”

(주11) [唐]玄覺撰, 『永嘉證道歌』(大正藏48, 396a), “心鏡明, 鑒無礙. 萬象森羅影現中, 一顆圓光非內外. 豁達空, 撥因果, 莽莽蕩蕩招殃禍, 棄有著空病亦然. 捨妄心, 取眞理! 取捨之心成巧僞. 學人不了用修行, 深成認賊將爲子.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.