[시와 禪, 禪과 시]

천 줄기 눈물만 흐르네

페이지 정보

서종택 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 09:45 / 조회5,163회 / 댓글0건본문

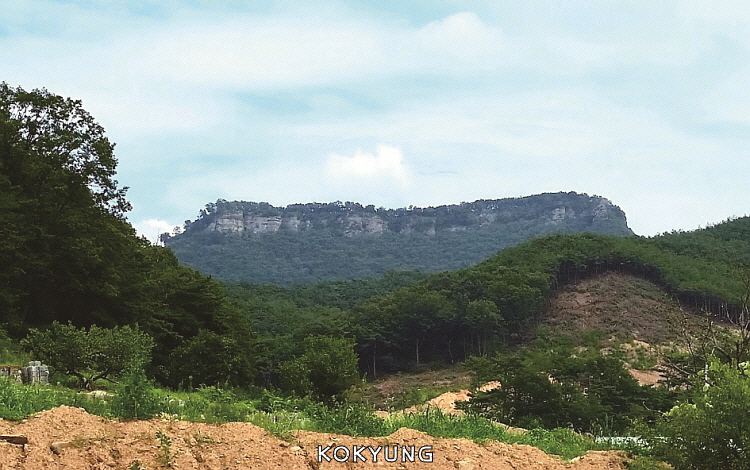

구미에 있는 천생산(408m)은 정상이 절벽으로 둘러싸여 평평하게 생겼습니다. 동네 사람들은 함지박처럼 생긴 이 산을 방티산이라고 불렀습니다. 팔부 능선에 성벽을 쌓아 산성으로 만들어 전란 시 방어 성벽으로 사용했습니다. 천생산을 흔히 남아프리카공화국의 테이블 마운틴과 비슷하다고 합니다. 테이블 마운틴이나 방티산이나 그 말이 그 말입니다.

친구 부부 18명이 천생산을 올라갑니다. 우리 회원이 모두 14명이니 부부 동반하면 28명이 정원입니다. 우리 나이가 되면 ‘건강’이라는 두 글자가 삶의 화두가 됩니다. 일이 있어서 못 나오는 건 괜찮지만 아파서 못 나오는 사람이 점차 많아집니다.

천생산 미덕암米德巖

날씨는 화창하다 못해 덥고, 바람이 불면 송홧가루가 노랗게 날아갑니다. 저렇게 날아오른 송홧가루 가운데 일부는 동해를 건너 일본까지 날아갑니다.

천생산은 전체적으로 크고 작은 바위가 많습니다. 커다란 바위 사이로 길이 있으면 올라가기 힘이 듭니다. 경사가 급한 구간에는 로프를 매어 놓아서 그걸 잡고 올라갑니다. 우리 나이가 되면 바위 하나를 통과할 때마다 동작 전환에도 신경을 써야 합니다.

올라가다 힘이 들면 커다란 바위에 기대앉아 호흡을 고릅니다. 천생산에는 점판암(점토), 이암(모래), 역암(자갈)이 많습니다. 이런 바위는 중생대에 형성된 바위로 경상도 일대에 많은 지층입니다. 1억 년의 세월은 점토와 모래와 자갈을 이처럼 단단한 바위로 변하게 합니다. 세월은 무상하지만, 무상함은 때때로 바위의 모습으로 나타납니다.

정상을 앞둔 마지막 고비는 나무 계단을 만들어 놓았습니다. 천생산은 408m이지만 출발 기점이 170m였습니다. 등산 고도는 230m, 걸음 수로는 왕복 7,000보 정도입니다. 그러나 바위와 급경사면에 붙어보면 산은 결코 거짓말을 하지 않는다는 걸 알게 됩니다.

정상에 있는 미덕암米德巖으로 가는 길도 온통 바윗길입니다. 곳곳에 군기를 꽂아 두었던 구멍이 보여서 이곳이 산성임을 알게 합니다. 미덕암은 천생산 남서쪽으로 돌출된 커다란 자연석 바위입니다. 바위가 층층이 쌓였는데 삼면은 그대로 천 길 낭떠러지입니다. 멀리서 보는 것만으로도 아찔합니다.

내가 보기에 미덕암은 노르웨이에 있는 트롤퉁가의 마이너 버전에 가깝습니다. 트롤퉁가는 해발 1,100m 정상에서 링게달 호수를 향해 내뻗은 바위입니다. 많은 사람이 이 바위 끝에 서서 사진을 찍기 위해 트롤퉁가로 갑니다. 떨어지면 죽을 것 같은 두려움을 이겨내야 절벽 끝에 설 수 있습니다.

미덕암은 트롤퉁가처럼 위험한 곳은 아니지만 그래도 쉽지 않은 곳입니다. 용감한 회원 4명이 미덕암 끄트머리까지 갔습니다. 뒤편으로 구미 공단과 구미 시가지, 그 너머로 금오산이 보입니다. 아이고, 고소공포증이 있는 나는 멀리서 지켜보는 것만으로도 가슴이 조마조마합니다. 미덕암 같은 절벽을 보면 저절로 백척간두百尺竿頭라는 말이 생각납니다.

백척간두란 아주 높고 기다란 장대의 끝이라는 의미입니다. 깎아지른 듯한 절벽의 끝을 말하기도 합니다. 불가에서도 ‘백척간두’라는 말을 자주 사용합니다. 불가에서는 ‘높은 곳高峰’이나 ‘백척간두’를 수행의 최고봉 즉 깨달음을 상징하는 말로 사용합니다.

백척간두

선종禪宗에 백척간두진일보百尺竿頭進一步라는 공안(화두)이 있습니다. 이미 백척간두(최고봉, 깨달음)에 올랐는데 왜 한 걸음 더 나아가라는 것일까요? 한 걸음 더 나아가면 낭떠러지에서 떨어지는데 어떻게 한 발을 내디딜 수 있겠습니까?

이 물음에 대한 가르침이 『조당집』(952), 『경덕전등록』(1004), 그리고 대표적인 공안집인 『무문관』(1228)에 실려 있습니다. 기본으로 인용되는 『경덕전등록』보다 더 오래된 선종사서가 『조당집』입니다. 어쩐 일인지 『조당집』은 문헌 자체가 역사에서 사라졌다가 1912년에야 일본인 학자들이 해인사에서 『고려대장경』(1245)을 조사하다가 보유판에서 발견한 매우 귀중한 문

헌입니다. 『조당집』의 기록이 『경덕전등록』보다 더 원형에 가깝습니다.

백 척의 장대 끝에서 움직이지 않는 사람은

비록 도에 들어간 듯하여도 아직 진실로 들어간 것은 아니다

백 척의 장대 끝에서 한 걸음 더 나아가야

비로소 온 세계가 바로 자기 자신임을 알게 되리라(주1)

『조당집』에 나오는 잠岑(?~868)은 『경덕전등록』에 나오는 장사경잠長沙景岑입니다. 공안에 대한 해석과 재해석은 천년이 넘도록 이어져 역사적인 축적이 적지 않습니다. 백척간두에서 어떻게 진일보할 수 있을까요? 천길 벼랑에서 나무를 잡은 손을 어떻게 놓을 수 있을까요?

생로병사에 대한 심리적 집착을 버리지 않으면 백척간두에서 한 발자국을 내디딜 수 없습니다. 자기 자신에 대한 집착을 버려야만 비로소 실존적 괴로움에서도 벗어날 수 있습니다.

‘나’라는 아상我相이 사라져야 진정한 깨달음입니다. 아상이 사라지면 ‘나’에 가려져 있던 시방세계는 저절로 드러납니다. 아상이 사라지면 깨달음에 대한 집착, 생로병사에 대한 집착도 다 사라집니다.

시방세계가 바로 ‘전신全身’이라고 할 때 그 ‘전신’이란 개체 생명이 아니라 결코 단절되는 일이 없는 영원한 생명, 보편적 생명을 뜻하는 것입니다. 이 구절의 독해는 나의 독해이지만, 사람마다 자신만의 독해가 있을 것입니다. 어떤 공안이든지 공안을 스스로 의심해 본 사람은 각자 나름대로 얻는 바가 있을 것입니다.

명나라 말 만력(1573~1619) 시대의 학자 홍자성이 쓴 『채근담』에도 비슷한 구절이 있습니다.

“피리 불고 노래하며 흥이 무르익은 곳에서 문득 스스로 옷자락을 떨치고 자리를 떠나는 것은 통달한 사람이 절벽 위에서 손을 놓고 거니는 것같이 부러운 일이다.”(주2)

조그만 술자리에서 스스로 자리를 떠날 수 있는 것도 백척간두에서 걷는 것처럼 굉장한 일이라고 『채근담』은 말해 줍니다.

공안이란 원래 알 수 없는 질문으로 생각을 끊게끔 하기 위한 것이기 때문에, 공안집을 읽어보면 난해한 어구에 정신이 멍해져서 선문답의 경계가 손에 잡히지 않습니다.

천 줄기 눈물만 흐르네

집착을 버리기는커녕 집착 때문에 무한한 번뇌 속에서 헤매는 중생의 수준에서는 소동파(1036~1101)의 「강성자江城子」(주3)가 훨씬 더 가슴을 뭉클하게 합니다. 번뇌의 근원이긴 하지만 애착은 물과 같아서 생사를 윤택하게 합니다. 중생은 역시 신선보다는 원앙이 부러운 존재입니다.

한밤중 그윽한 꿈속에 문득 고향으로 돌아갔네

작은 집 창가에서 빗질하며 단장하고 있던 그대

말없이 돌아보며 그저 천 줄기 눈물만 흐르네

해마다 그리움으로 애간장이 끊어지는 곳

달 밝은 밤, 키 작은 소나무 서 있던 언덕(주4)

소동파는 열여덟 살 때 열다섯 살의 왕불과 결혼했습니다. 그녀는 스물여섯의 나이로 세상을 떠났습니다. 소동파는 그녀가 죽은 지 3년 후 그녀의 사촌 동생 왕윤지와 재혼했습니다. 그리고 왕불이 세상을 떠난 지 10년이 되는 날, 죽은 아내를 애도하는 시를 쓴 것입니다. 그녀의 무덤가에 소동파는 소나무를 많이 심었습니다. 그러니까 ‘키 작은 소나무 서 있던 언덕’이란 바로 그녀가 묻힌 언덕을 말합니다.

사람의 마음은 얼마나 자기중심적인지 모릅니다. 배가 부른 사람은 배고픈 사람을 이해하지 못하고, 몸이 건강한 사람은 아픈 사람을 이해하지 못합니다. 슬픈 경험을 하고 난 후에야 비로소 다른 사람의 슬픔을 이해할 수 있을 뿐입니다. 배우자를 잃거나, 배우자를 남기고 떠나가는 일은 누구나 살면서 한 번은 반드시 겪어야 하는 일입니다. 그 같은 슬픔을 겪은 사람은 아마도 이 시를 읽으면 눈물이 저절로 흘러내릴 것입니다.

소동파의 「강성자」는 중국의 셰익스피어로 불리는 김용(1924~2018)의 무협지 『신조협려』에 인용되어 수많은 독자의 가슴을 울렸습니다.(주5) 남자 주인공 양과가 16년의 세월이 흐른 후 염정곡에서 소룡녀(여자 주인공)를 기다리다 끝내 만나지 못하고 하룻밤을 새우는 정경입니다.

“한밤중 깊은 꿈에 문득 고향으로 돌아갔지. 작은 집 창가에서 빗질하며 단장하고 있던 그대, 말없이 돌아보며, 그저 천 줄기 눈물만 흐르네. 해마다 애간장 끊어지는 곳 생각나니, 달 밝은 밤, 키 작은 소나무 옆에 서 있던 언덕일세.”

여기까지 읊고는 자신도 모르게 울컥 눈물이 나왔다.(주6)

옛날에 누렸던 사랑은 얼마나 아름다운지 모릅니다. 중생은 그 사랑 속에서 영원히 깨어나지 않기를 바랍니다. 이별 후, 창자가 끊어지는 듯한 슬픔을 어떻게 극복하는지, 어떻게 혼자 살아 내는지 그 방법을 우리는 알지 못합니다. 다만 말없이 흘리는 천 줄기 눈물이 그 슬픔을 어느 정도 위로해 주지 않을까 짐작할 뿐입니다. 울면서 걸어가는 것이 인생입니다. 그것은 중생의 영원한 노스탤지어입니다. 옛날 얼굴을 보고 싶으나 돌아갈 수 없어서 괴로운 영혼이자 눈앞에 없는 것을 보고자 하는 것입니다.

이런저런 생각을 하며 내려오는 산길에는 여전히 벌레가 달라붙고 풀쐐기들은 실을 늘어뜨리며 내려옵니다. 보이지는 않지만 작은 새들이 끊임없이 노래합니다. 내려오는 길도 온통 바위투성이입니다. 로프가 없으면 올라가기도 어렵지만 내려오기는 더욱 힘들 것입니다.

산기슭에는 철쭉이 만발했습니다. 철쭉꽃 위로 나비들이 날아갑니다. 나비가 앉았다 날아가면 철쭉꽃이 무게를 못 이기고 휘청합니다. 나비들이 꽃가루를 다리에 묻힌 채 이 꽃에서 저 꽃으로 날아가는 봄날. 꽃과 나비 속에서 느낄 수 있는 저 삶의 설렘처럼 모든 생명은 영원 속으로 뿌리를 내립니다.

<각주>

(주1) 『祖堂集』, 卷第十七, 岑(長沙景岑) : 師當時有偈曰 百尺竿頭不動人 雖然得入未爲眞 百尺竿頭須進步 十方世界是全身.

(주2) 『菜根譚』, 103 : 笙歌正濃處,便自拂衣長往,羨達人撤手懸崖.

(주3) 사詞는 본래 노래 가사였다. 그래서 제목은 언제나 악곡 명을 쓴다. 악곡 명을 따른 사의 제목을 사패詞牌라 부른다. 사는 평측의 운율이 미리 정해져 있어 쓰기 어려운 시이다. 강성자는 사패詞牌이며 곡조의 명칭이므로 별도의 부제를 붙여 시의 내용을 알려주고 있다.

(주4) 蘇軾, 『蘇東坡全集』, 江城子·乙卯正月二十日夜記夢 : 夜來幽夢忽還鄕 小軒窓 正梳妝 相顧無言 惟有淚千行 料得年年腸斷處 明月夜 短松岡.

(주5) 국내에 1986년 번역된 『영웅문』(『사조영웅전』, 『신조협려』, 『의천도룡기』의 사조 삼부곡)은 당시 무려 800만 부가 팔렸다. 대만, 중국에서 팔린 부수를 포함하면 몇억 부가 될 것이다.

(주6) 金庸, 『神雕俠侶』, 「明報」(1959~1961).

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.