[톺아보는 불상의 미학]

35불 불명참회와 관허공장법

페이지 정보

고혜련 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 10:09 / 조회5,602회 / 댓글0건본문

지난 호에서 53불도상의 의미를 밝히고 조선시대까지 현존한 우리나라 53불신앙을 살펴보았다. 수(581∼618)나라 때 조성된 영천사 대주성굴의 53불과 우리나라의 53불 신앙은 수행자들의 과거 좌업과 허물이 제거되는 불명참회의 도상의미를 갖는다.

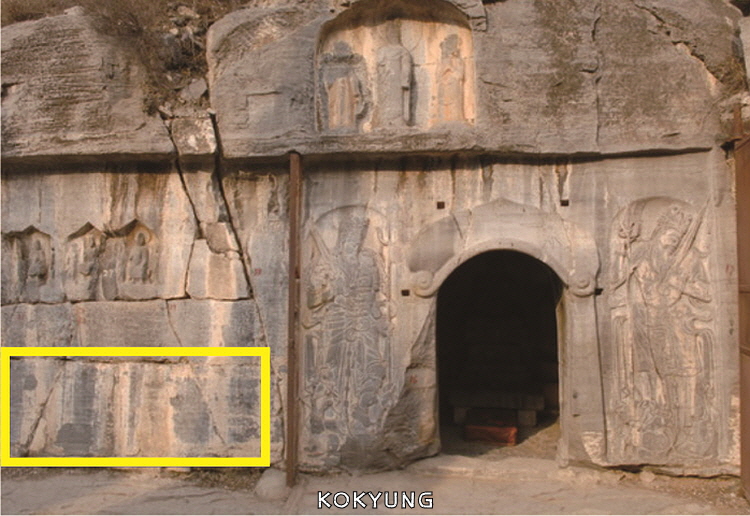

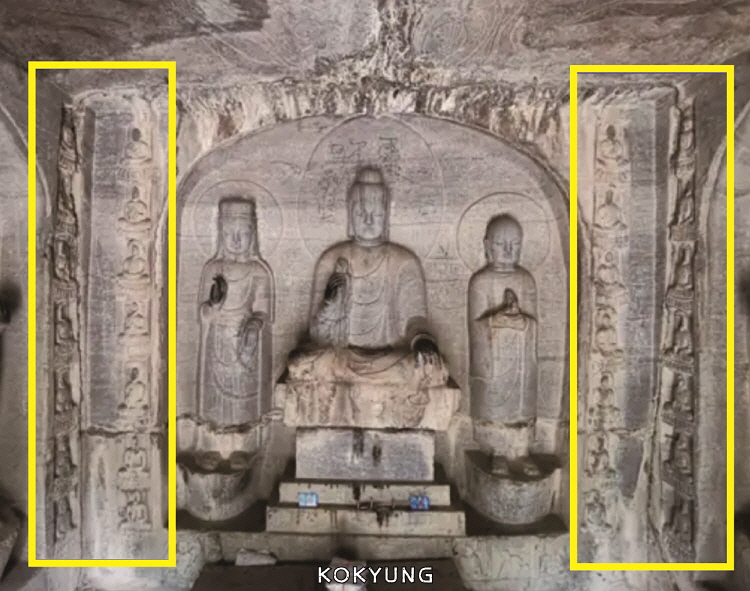

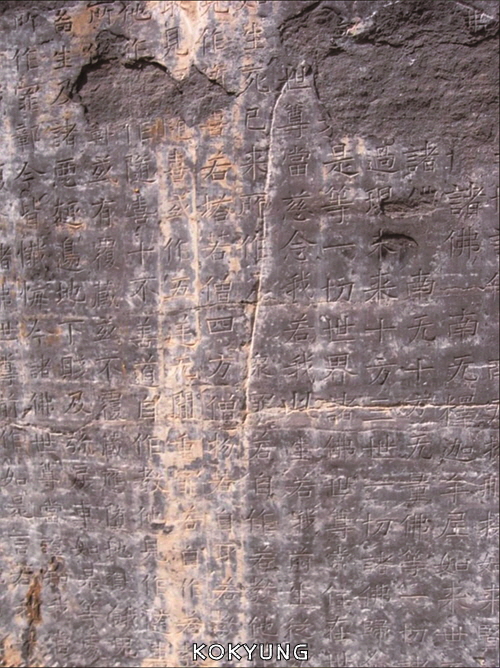

영유(518∼605)가 589년 말법시대를 대비하여 개착한 대주성굴 외벽을 보면 53불명과 35불명이 서각된 석경이 장식되어 있다(사진 2). 이는 윈강 11굴 동벽 상단 태화 7년(483)명 비문의 95불 도상의미를 53불+35불+7불이라고 추정하는 근거가 된다. 이번 호는 대주성굴의 35불도상과 관불참회를 살펴보고자 한다(사진 1).

35불명 참회의식

대주성굴 북벽 노사나불 불감좌우에 있는 35불도상을 보자(사진 2). 석굴 내의 35불은 불명과 함께 삼면 불감의 경계선에 각 7불씩 조상되어 있다. 35불명은 외벽에 석경에 서각된 35불명과 일치한다(사진 4).

대주성굴의 35불신앙은 석가세존의 멸도 후 정법이 사라지고 말법시를 대비한 삼계교와 연관된 참회의식 수행법이다. 신행(540∼594)이 수행한 예배의행문의 「칠계불명」은 『불설결정비니경』에서 35불명을 취하였다. 이 경은 돈황삼장燉煌三藏이 한역하였으며, 진晋(266∼420)나라 때 양주에서 번역되었다.

『불설결정비니경』에서 세존이 “누가 능히 말세시 정법을 수호하며 중생을 불법으로 성숙시킬 수 있는가?”라고 질문했다. 이에 미륵보살 등 53명의 보살이 차례로 부처님에게 “능히 참으면서 중생을 이롭게 하는 자비심을 가지고 있다.”라고 대답하였다. 또한 정법시, 중생이 계율을 어기는 잘못을 어떻게 참회해야 하는지 방편을 설법하였다. 중생의 애욕과 성냄과 어리석은 마음 때문에 계율을 어기게 된다. 또한 오역죄 등을 저지른 자들은 35불 앞에서 밤낮으로 지극히 참회하면 꿈속에서 모든 부처님이 몸을 나타내고 죄업을 제거하여 해탈하게 한다는 것이다.1)

다음은 『관허공장보살경觀虛空藏菩薩經』의 35불명이다.

석가모니불釋迦牟尼佛·금강불괴신불金剛不壞身佛·보광불寶光佛·용존왕불龍尊王佛·정진군불精進軍佛·정진희불精進憙佛·보력불寶力佛·보월광명불寶月光明佛·현무우불現無愚佛·보월불寶月佛·무구불無垢佛·이구불離垢佛·용시불勇施佛·청정불淸淨佛·청정시불淸淨施佛·파류나불婆留那佛·수천불水天佛·견덕불堅德佛·전단덕불旃檀德佛·무량광불無量光佛·광덕불光德佛·무량기광불無量氣光佛·나라연불那羅延佛·공덕화불功德華佛·연화유희신통불蓮華遊戱神通佛·재공덕불才功德佛·염공덕불念功德佛·선명칭불善名稱佛·홍염당왕불洪炎幢王佛·선유보공덕불善遊步功德佛·투전승불鬪戰勝佛·선유보불善遊步佛·주잡장엄공덕불周帀莊嚴功德佛·보련화유보공덕불寶蓮華遊步功德佛·연화광선주사라수왕불蓮華光善住娑羅樹王佛이다.2)

그러나 신행(540∼594)은 말법시 중생의 근기가 석가세존 생존시와 다르다고 하였다. 그들은 현실의 고통으로 부처님과 불법을 비방하여 계율을 어기고 아비지옥에 떨어질 수밖에 없었다. 이는 석가세존이 이미 염려했던 부분이다.

신행은 각 종파에서 표방하는 불교경전과 설법의 높고 낮음, 깊고 얕음을 식별할 능력이 없는 중생에게 이를 가르쳐 깨닫게 하는 일은 말법시에 고난을 당하는 중생의 근기에 적합하지 않고 불법은 더 이상 그들을 구원하기에 적합하지 않다고 하였다.

신행의 보법사상에 따른 수행법은 대근기행칠법이다. 즉 귀일체불歸一切佛, 귀일체법歸一切法, 귀일체승歸一切僧, 도일체중생度一切衆生, 단일체악斷一切惡, 수일체선修一切善, 구일체선지식求一切善知識을 말한다. 이는 일체불, 일체법, 일체승에게 귀의할 것이며, 일체중생을 다 제도시킬 것, 일체 악을 다 끊을 것, 일체 선을 다 실천할 것, 일체 선지식을 만나 도를 구할 것을 뜻한다.

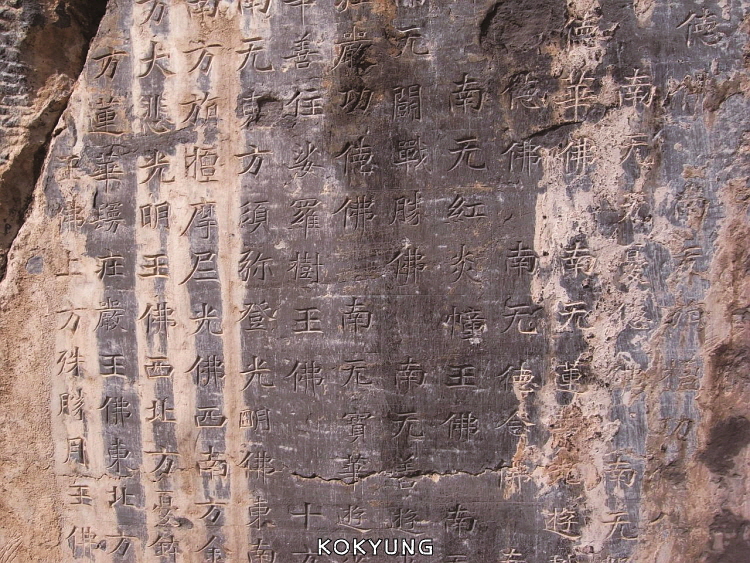

다음은 대주성굴 외벽의 참회문 석경이다(사진 5). 참회문은 가흥장嘉興藏『대참회문약해大懺悔文略解』3)의 내용과 거의 비슷하다. 가흥대장경은 만력 6년(1579)부터 약 10년간 제작되었다. 가흥장에 수록된 불교경전은 주로 명나라와 청나라 초기의 중국 승려와 재가자들이 지은 것으로 600여 종에 이른다. 대주성굴 참회문이 명대 가흥장에 어떤 경로를 거쳐 포함되었는지 차후에 밝히고자 한다.

『점찰선악업보경』의 참회의식을 보자.4) 삼계교단의 참회의식은 낮 3번, 밤 3번의 육시참회를 한다. 낮에는 방안에 있으며 삼시에 불명호를 부른다. 지극한 마음으로 과거 7불과 53불을 공경하며 예배한다. 다음은 시방불 방위를 향하며 낱낱이 귀의한다.

밤에 등촉을 밝혀 또한 삼시로 공경하고 공양하며 허물을 뉘우치고 발원한다.

아침과 정오에 53불을 중심으로 예불을 하고, 일몰과 초저녁에 35불을 위한 예불을 한다. 그리고 저녁과 깊은 밤에 25불을 중심으로 예배를 한다.

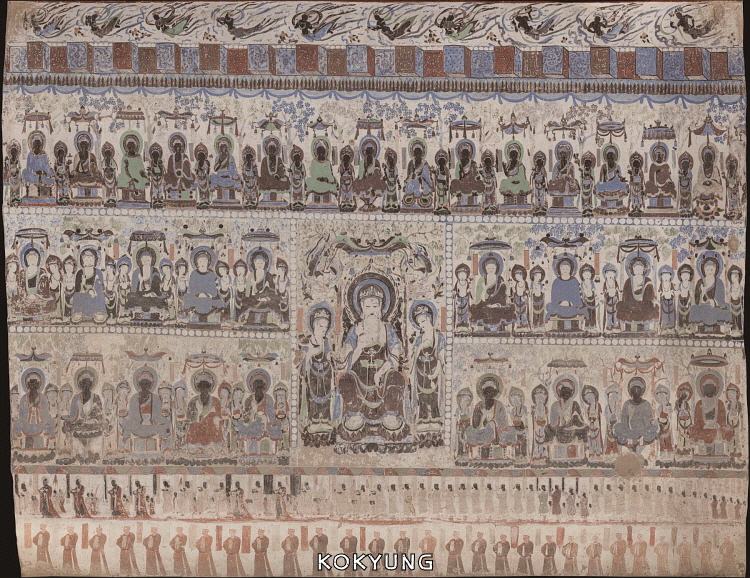

다음은 둔황 390굴 벽화를 보자 (사진 1).

수(581∼618) 말기 7세기 초 석굴이며 동서 길이가 6m, 남북 길이가 6.2m 이다. 석굴의 크기는 대주성굴의 약 2배이다. 오대와 청대에 중수되었다. 네 벽면 벽화는 창방 위에 비천이 음악을 연주하거나 꽃을 흩뿌리며 날고 있다. 석굴 천정 경사면 벽화는 천불도상이다. 창방 아래 네 벽 상층에 53불도상이 있고, 중층의 35불도상 그리고 하층 25불도상이 표현되어 있다. 남벽과 북벽 중앙 본존불은 설법도상이다. 그 좌우에 협시보살이 서 있다. 서벽의 본존불은 소조상이며 청대에 중수된 4구의 협시보살이 서 있다. 동벽 입구 상층 벽화는 7불도상이다. 석굴 서벽 불감 아래부터 북벽의 제일 하단에 98인의 공양인상이 표현되어 있다. 시중인은 숫자에 포함되지 않았다.

(사진 1)은 390굴 북벽 벽화이다. 중앙의 본존불은 의좌상이며 화려한 천개 아래 앉아 있다. 본존불 보관에 화불이 있는 미륵도상이다. 본존불 좌협시는 왼손에 정병을 들고 있다. 본존불 오른손 수인은 설법인이며, 가슴 위에 놓여 있다. 왼손은 여원인이다. 그렇다면 둔황 390굴의 용도는 무엇이었을까? 석굴 벽화의 53불도상, 35불도상과 25불도상은 도상의 상하 위치가 확실하며 선명하고 화려한 색감으로 표현되어 있다. 이는 윈강 11굴 명문에서 95불을 조상했다는 형식적인 언급이 7세기 초 둔황 390굴에 이르러 좀 더 구체적으로 형상화된 것이 아닐까? 이는 또한 당시 참회의례에도 영향을 주지 않았을까? 추측한다.

따라서, 대주성굴 53불 + 35불의 불명참회와 둔황 390굴, 윈강 11굴 벽화에 표현된 95불도상은 말법시를 대비하여 수행자가 악업을 제거하는 참법懺法 도상의 의미를 갖는다고 볼 수있다. 우리나라의 참법신앙은 관음참법과 미타참법이 있다. 이는 현세의 소원성취를 구하며 관음보살을 일념으로 불명하여 죄업을 소멸하고 청정함을 얻는 관음참법과 죽은 뒤 극락왕생을 구하는 미타참법을 말한다.

관불참회와 허공장보살

다음은 『관허공장보살경觀虛空藏菩薩經』의 35불 현신과 허공장보살의 관법 수행을 살펴보자. 이 경전은 담마밀다(曇摩蜜多, Dharmamitra)가 5세기 양주에서 번역하였다. 허공장은 산스크리트어로 ‘아카샤가르바(Akasagarbha)’라고 하며, 허공잉虛空孕이라고도 한다. 하늘의 허공처럼 자비와 지혜가 넓고 무한하다는 의미이다.

석가세존이 거타라산佉陁羅山에 머무르며 1,250 비구와 현겁의 일천 보살과 함께 계셨을 때, 지계제일 우바리가 세존께 어떻게 허공장보살虛空藏菩薩을 관법觀法 수행하여 승려가 포살布薩을 해야 하는지 물었다. 포살은 출가자들이 매월 음력 보름과 그믐에 계율을 독송하며 자신의 잘못을 참회 수행하는 것을 말한다. 재가자들의 포살은 육재일(매월 8일, 14일, 보름, 24일, 그믐)에 하루 종일 팔재계를 지키는 수행을 말한다.

석가세존은 『공덕경』에서 허공장보살을 언급하며, 오계와 팔계재 등 모든 악업과 악한 계율을 행한 죄업을 지은 우바새, 비구, 재가보살과 출가보살, 사부대중들이 참회하면 자비로운 허공장보살이 이들의 죄와 허물을 제거해 준다고 하였다. 그러나 그를 어떻게 알아보고 이를 증명할 수 있는지 알려 달라고 하였다.

세존은 대답하였다. 미래세에 너희들은 계율을 잘 지키지만, 너희와 같지 않고 악업을 행하는 일체중생도 버리지 않는다. 악업을 행한 수행자는 밤하늘에 샛별이 나올 때 목욕재계를 하고 향을 바른 후 합장하고 무릎으로 꿇어앉아 1일에서 7일 동안 시방불에게 예불을 올리고, 35불의 명호를 부르는 불명참회佛名懺悔를 하고, 이때 허공장보살의 명호를 따로 불러야 한다.5)

『관허공장보살경』에서 언급한 허공장보살의 관법수행은 다음과 같다.

[수행자가 관하기를] 허공장보살의 정수리 위에 여의주가 있고, 여의주는 자금색紫金色이다. 여의주를 관하면 천관天冠을 볼 수 있고, 그 천관 속에 35불이 현신한다. 여의주 가운데 시방불이 현신한다. 그의 큰 몸은 키가 20유순으로 관세음보살과 크기가 같다. 허공장보살은 가부좌를 하고 여의주를 쥐었다. 그 여의주에서 법음이 나오고 계율[毘尼]과 같다.6)

다음의 허공장보살상을 보자(사진 6).

132.0×84.4cm 크기이며 도쿄박물관에 소장된 국보이다. 헤이안(平安, 794∼1185) 시대 불화이다. 화려한 천의를 두른 허공장보살은 연화대좌 위에 가부좌를 하고 있다. 보살의 흰색 몸체는 두광과 신광이 있고 커다란 보름달 속에 앉아 있는 형상이다. 두광 상단에 영락을 늘어트린 천개가 있다. 오른손은 손바닥을 보이고 오른쪽 무릎 위에서 여원인을 취하고 있다. 왼손은 가슴 앞에 놓여 보주를 쥐고 있다. 머리에는 다섯 화불이 표현된 보관을 쓰고 있다.

도쿄박물관의 허공장보살상이 보름달 속에 앉아 있는 형상은 관불觀佛을 표현한 것이며 왼손에 마니보주를 들고 있고 보주의 광명은 보살의 복덕과 지혜를 나타내며 길상吉相의 상징이다.

위와 같은 허공장보살은 수행자가 관법수행 할 때 나타나 팔에 ‘죄를 소멸하였다有除罪字’는 마니주인摩尼珠印을 새긴다. 이때 죄를 지은 비구는 다시 승가에 복귀할 수 있으며, 우바새도 출가할 수 있게 된다. 하지만 글자를 얻지 못하였으나 공중에서 죄가 소멸되었다는 소리를 들었으면 다시 큰소리로 “다시 참회하게 하소서.”라고 말한다. 그리고 1일에서 49일 동안 35불에게 예불하면 허공장보살의 힘 때문에 그의 죄가 가벼워진다. (중략) 부처님께서 우바리에게 이와 같은 관허공장법觀虛空藏法을 미래의 중생에게 자세히 전하라고 부탁할 때 허공장보살이 금색광명을 내며 가부좌를 하고 앉자 여의주 가운데 35불이 현신하였다.7)

이상에서 살펴본 관허공장법은 관불참회법에 속한다. 이는 또한 취상참회, 관상참회라고도 한다. 수행자는 과거에 지은 악업을 제거하기 위해 불상과 보살상 앞에서 참회하고 마음속으로 자책하며, 어떤 고통에도 불구하고 상서로운 징조를 볼 때까지 참회수행을 지속한다. 그의 참회가 지극할 때 불과 보살이 나타나 정수리를 만져주거나 혹은 꽃, 향기, 비천을 만난다. 허공장보살 보주의 광명도 이와 같은 상서로운 징조를 뜻한다. 수행자가 선정에서 상서로운 경험을 하고 참회가 이루어지면 과거에 지은 악업이 사라지게 된다.

<각주>

1) T325/37b∼38c20.

2) T409/678a, 21∼b5.

3) CBETA 經號:JB260.

4) T839/903c, 9∼26.

5) T409/677b, 1∼24.

6) T409/677c, 1∼7.

7) T409/677c, 9∼28.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.