[불교로 읽는 조선왕조실록 ]

조선인 포로의 생명을 살린 대장경

페이지 정보

이종수 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 10:37 / 조회708회 / 댓글0건본문

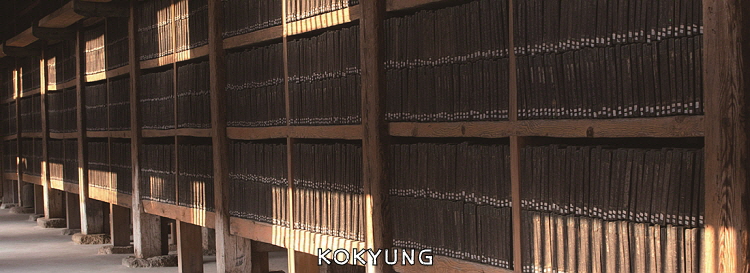

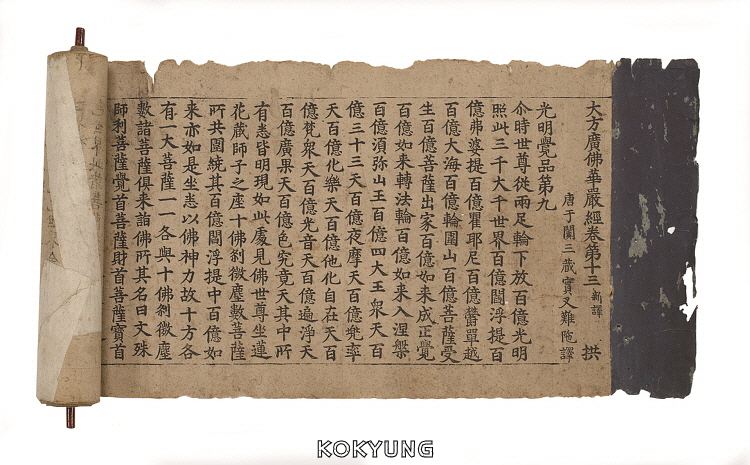

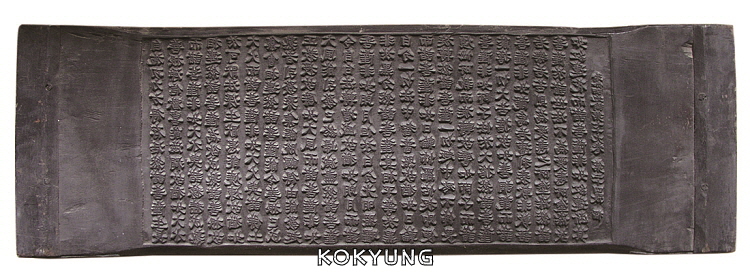

고려는 대장경을 두 차례 간행한 바 있다. 처음에는 거란의 침입을 물리치고자 하는 염원으로 1011년에 제작하기 시작하여 1087년에 완성한 초조대장경이고, 두 번째는 1232년에 몽골군이 침입하여 초조대장경 목판을 불태워 버리자, 1236년부터 1251년까지 16년에 걸쳐 제작한 재조대장경이다. 그 재조대장경의 목판이 현재 합천 해인사 장경각에 보관되어 있다.

고려시대, 일본 국사 묘파의 요청

재조대장경 목판으로 찍어낸 판본은 동국대 도서관을 비롯하여 여러 곳에 전하고 있고 지금도 해인사에 목판이 남아 있으므로 언제든지 인경印經할 수 있지만, 초조대장경 목판으로 찍어낸 판본의 경우 별로 남아 있지 않다. 그나마도 대부분이 일본에 전하고 있는데, 그 이유는 일본에서는 고려로부터 하사받은 대장경을 귀중하게 보관해 왔기 때문이다. 반면에 우리나라에서는 잦은 전쟁이나 화재로 소실되기도 했고 재조대장경 목판이 있었으므로 초조대장경 판본을 굳이 보관할 이유가 없었기 때문이기도 했을 것이다.

일본에는 재조대장경을 소장하고 있는 대학도서관이나 사찰들도 있다. 이는 대부분 조선시대에 전해진 것이다. 일본에서 재조대장경을 요청했던 기록은 고려 말부터 보이는데, 『고려사절요』에 의하면 1388년(창왕 즉위년) 7월에 “일본의 국사國師인 승려 묘파妙葩와 간사이關西의 탐제探題 원료준源了俊이 사람을 보내와서 토산물을 바치고 우리나라에서 포로로 잡혀갔던 백성 250인을 돌려보내며 대장경을 요구하였다.”고 한 기록이 보인다. 또 1392년(공양왕 4) 6월에 “일본에서 사신을 보내와 대장경을 요구하고 토산물을 바쳤다.”고 한 기록이 있다. 이때 고려 왕조에서 대장경을 하사했는지는 불분명하다.

조선이 건국된 후에도 일본의 대장경 요청은 계속되었다. 1394년(태조 3) 12월에 일본 간사이 절도사 원료준이 사신을 보내와 대장경을 요구한 것을 시작으로, 1396년(태조 5) 3월에는 좌경권대부左京權大夫 다다량의홍多多良義弘이 통축通笁과 영림永琳이라는 두 승려를 보내 예물을 바치고 대장경을 요청했고, 1397년(태조 6) 12월 일본 규슈九州의 원도진源道鎭, 1398년(태조 7) 12월 다다량의홍이 또다시 예물을 바치고 대장경을 요청했다.

조선시대, 107회에 걸쳐 요청

이후 일본의 막부 장군을 비롯하여 대내전大內殿, 대마도주對馬島主, 규슈 탐제探題 등 지방 호족들이 다투어 대장경을 요청하였으며, 1556년(명종 11) 일본 국왕이 마지막으로 대장경을 요청할 때까지 계속되었다. 『실록』에 나타난 일본의 대장경 요청이 총107회인데, 태조대 4회, 태종대 28회, 세종대 35회, 세조대 12회, 성종대 18회 등이다. 이 가운데 60회 정도 대장경을 하사한 것으로 보인다. 이러한 기록 가운데 세종대의 기록이 주목된다.

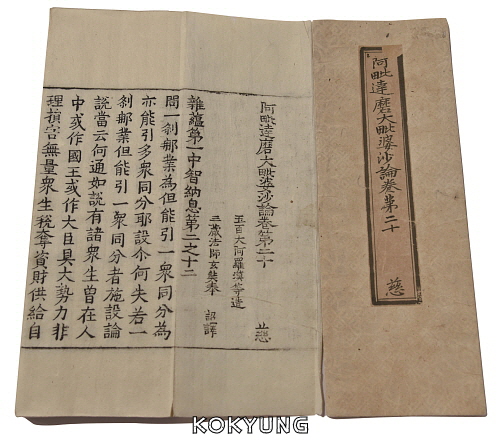

1423년(세종 5) 12월 25일에, 일본 사신 규주圭籌 등이 대장경 목판을 요청하자, 조정에서는 우리나라에 오직 1본 밖에 없으므로 줄 수 없고, 대신에 대장경 1부 및 범자梵字로 된 밀교경판密敎經板과 주화엄경판注華嚴經板을 주겠다고 하였다. 그런데 이틀 후 12월 27일에 규주는 다시 다음과 같이 요청한다.

우리 일본 조정에서 요구하는 바는 대장경판인데, 지금 전하께서 허여해 주신 것은 모두 다른 것들입니다. 비록 이것을 가지고 일본으로 돌아간다 하더라도 우리 국왕의 뜻에 맞지 않을 것이요, 저희들은 견책을 당할 것입니다. 바라건대, 전하께서 우리 무리를 불쌍히 여기시고 총명하심에 귀 기울이시어 일본 조정에서 요청하는 경판을 하사하신다면 임금님의 은혜요, 저희들의 소원입니다.

이듬해(1424) 1월 1일에도 규주는 또다시 글을 올리며, “비록 이것을 싣고 가서 우리 전하께 올리더라도 본래 원하던 것에 비해 부족하여 마음에 차지 아니할 것이요, 또 범자로 쓰인 책은 그 글자를 읽을 줄 아는 사람이 없어서 한갓 여러 보배 가운데 하나로만 여길 뿐입니다.”라 하고, 1월 2일부터 단식에 들어갔다.

규주와 범령이 경판을 구하였다가 얻지 못한다 하여 음식을 끊고 말하기를 “우리들이 온 것은 오로지 대장경판을 구하려는 것입니다. 우리들이 처음 올 때에 일본 국왕에게 아뢰기를 ‘만일 경판을 받들어 오지 못할 경우에는 일본으로 돌아오지 않겠다.’고 하였습니다. 이제 얻지 못하고 돌아가면 말한 대로 실천하지 못한 죄를 받게 될 것이니 차라리 먹지 않고 죽을 수밖에 없습니다.”라고 하였다.(『세종실록』 6년, 1424년 1월 2일)

일본 사신 규주와 범령의 단식은 5일간 지속되었다. 그 사이 여러 차례 대신들이 방문하여 음식을 권하였으나 먹지 않다가 1월 6일에 가서야 단식을 중단하였다. 조정에서는 그들이 단식을 중지할 수 있는 명분을 주기 위해 기존에 주기로 한 대장경 1부 및 밀교경판과 주화엄경판에 더하여 금자金字로 쓴 80권 『화엄경』을 하사하기로 하였다.

그러자 규주 등은 “금자로 쓴 『화엄경』은 저희 나라에서 예로부터 공경하고 소중하게 여기는 것이니 일본 국왕도 반드시 감사하고 기쁘게 여길 것입니다.”(『세종실록』 6년, 1424년 1월 8일)라고 하였다. 그런데 그로부터 10여 일이 지나서 또 다른 사건이 발생하였다. 『실록』에서 다음과 같이 기록하고 있다. 통역 및 교섭 실무를 담당하는 왜통사倭通事 윤인보와 그의 아우 윤인시와 그의 집에 있는 왜노倭奴 3명을 의금부에 가두고 영의정 유정현과 참찬 안순·병조판서 조말생·대사헌 하연·형조판서 권진·동부대언 정흠지·우사간 박관을 보내어 합동으로 죄를 다스리도록 하였다. 당초에 우리나라 사람으로서 포로로 잡혀갔던 자가 와서 말하기를, “대마도에 있을 때에 일본 국왕이 대마도주에게 통고하기를 ‘지금 조선에 사신을 보내어 대장경판을 구하려 한다.

만약 조선에서 허락하지 아니하면 침략하는 방법을 취할 것이니 너희들도 전함을 수리하여 따르라.’고 하였다.” 하였는데 이제 우리나라 조정에서 경판을 허락하지 않았으므로 규주와 범령 등이 장차 일본에 편지를 보내려고 쓴 초안에 “지금 조선에 와서 힘써 대장경판을 청구하였으나 얻지 못하였으니 병선 수천 척을 보내어 약탈하여 돌아가는 것이 어떤가.”라고 하였다는 것이다. 일본 사신을 따라 온 일본 승려 가하加賀가 그 초안을 도적질하여 통사 이춘발에게 주었고, 이춘발이 이것을 임금께 계주啓奏하게 된 것이다.(『세종실록』 6년, 1424년 1월 20일)

일본 사신이 조선으로부터 대장경판을 허락받지 못할 경우에는 일본 본토에서 군대를 보내 강제로 탈취해서 가져가기로 계획했다는 것이다. 이 사건은 즉시 임금에게 보고되었고 국가의 중대한 문제로 처리되었다. 그러나 일본과의 평화를 희망했던 조선으로서는 더 이상 문제를 확대하는 것을 원치 않았다. 그래서 일본 승려 가하를 비롯한 몇몇 사람들에 의해 날조된 것이라고 결론짓고 사건을 마무리 지었다. 이 사건에서 보듯이 당시 대장경판을 둘러싼 양국 간의 날카로운 신경전이 있었던 것을 알 수 있다.

조선인 포로와 맞바꾼 대장경

그러면 왜 조선은 일본의 요청을 비교적 고분고분 들어주었던 것일까? 일본 국왕과 지방의 호족들이 대장경을 요청한 것만도 107회에 이르고 60회 정도 대장경을 하사한 것으로 나온다. 조선 조정이 대장경을 주고서 그들에게 얻고자 한 것은 무엇이었을까? 두 가지 정도로 생각해 볼 수 있겠다.

첫째, 왜구에게 잡혀간 조선인 포로의 쇄환을 위해서였던 것 같다.

이달에 일본 순슈駿州 태수 원정源定이 사람을 보내어 말 2필을 바치고 잡혀간 사람들을 돌려보냈다. 하카다博多의 승천선사承天禪寺주지 은공誾公이 사람을 보내어 예물을 바치고 『대장경』을 청구하였고, 또 자운선원慈雲禪院 주지 천진天眞이 사람을 보내어 예물을 바치고 일본에 잡혀갔단 사람들을 돌려보냈다.(정종실록 2년, 1400년 8월 21일)

일본에서 대장경을 요구할 때 조선인 포로를 데려오는 경우가 많았다. 그래서 더 많은 조선인을 쇄환해 오고 왜구를 근절하기 위해서 조선으로서는 일본의 요구를 모른 체 할 수 없었을 것이다.

둘째, 양국 간의 평화를 위해서 그 정도의 요청은 들어줄 수 있다고 생각했던 것 같다.

일본 국왕에게 보낸 글에 이르기를, “금방 전하가 세상을 떠났다는 말을 들으매 놀랍고 슬픔을 이기지 못한다. 변변하지 못한 토산물인 흑세마포 40필을 부의賻儀로 보내노니 받아주기 바란다. 또 예전에 전하가 사신을 보내 예물을 갖추고 법보法寶를 구하였었는데, 이제 『대장경』 전부를 함에 넣어 사신에게 부쳐 명복을 빈다.”고 하였다.(『세종실록』 26년, 1444년 1월 10일)

일본 국왕이 여러 차례 요구한 대장경을 보내주지 않다가 국왕의 사망을 계기로 부의품으로 대장경을 보낸다는 내용이다. 이러한 외교는 양국 간의 평화가 목적이었다고 볼 수 있을 것이다.

일본의 대장경 요구가 잦아지자 해인사에 있던 대장경판을 서울 근처 사찰로 옮기는 일이 논의되기도 했다.

임금이 승지들에게 이르기를, “일본에서 매번 대장경판을 요청하니 우리나라에서 불교를 숭상하지 아니하여 이 경판이 지방에 있으므로 억지로 청하다 보면 반드시 얻을 수 있을 것이라고 생각했기 때문이리라. 지난날 이 경판을 요구할 적에 ‘우리나라에서 전해 내려온 국보를 가벼이 남에게 줄 수 없다.’고 대답하였더니 저들이 얻지 못하고 돌아갔다. 이 경판을 도성 근방인 회암사나 개경사 같은 곳에 옮겨 두면 저들도 이 사실을 듣고 우리나라의 대대로 전하는 보배라는 뜻을 알고 스스로 청구하지 않을 것이다. 다만 경판을 수송하는 폐단이 염려되니, 행정부에서 논의해보라.” 하니, 모두 말하기를 “수송하는 폐단이 있습니다. 그 감독 관청으로 하여금 감찰하게 하고, 그 수령으로 하여금 맡아서 더럽히거나 손상시키지 못하게 하며, 수령이 교체될 때에는 장부에 기록하여 전하도록 해야 할 것입니다.” 하므로 그대로 따랐다.(『세종실록』 19년, 1437년 4월 28일)

임금이 해인사의 대장경판을 도성 근처 사찰로 옮기는 방안에 대해 논의해 보라고 하였는데 대신들은 수송하는 폐단이 있다는 핑계로 이를 거절하고 대신에 합천의 수령으로 하여금 잘 관리하도록 해야 한다고 하였다.

조선에서는 대장경 판본을 수십 차례 하사하면서도 끝내 대장경 목판만은 포기하지 않았다. 대장경판을 국가의 보물로 여긴 이유도 있었겠지만 당시 일본이 조선과 같은 중앙집권적인 국가가 아니라 지방분권적인 국가였기 때문에 어느 한 세력의 요구만을 들어줄 수 없었기 때문이기도 하였던 것 같다. 대장경판을 가지고 있어야 여러 세력의 요구를 적당히 들어주면서도 그들에게 그만한 가치가 있는 것을 받아낼 수 있는 카드로 활용할 수 있었을 것이다. 일본에서 대장경을 구청하는 것은 막부만이 아니었다. 규수나 대마도를 비롯한 지방정권에서도 직접 조선에 대장경을 요구했다. 그래서 이후에 일본의 다른 실력자가 대장경을 요구하더라도 인쇄된 대장경을 주기 위해 대장경판만큼은 하사하지 않았던 것 같다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

천 줄기 눈물만 흐르네

구미에 있는 천생산(408m)은 정상이 절벽으로 둘러싸여 평평하게 생겼습니다. 동네 사람들은 함지박처럼 생긴 이 산을 방티산이라고 불렀습니다. 팔부 능선에 성벽을 쌓아 산성으로 만들어 전란 시 방어…

서종택 /

-

성철 종정예하의 부처님오신날 한글법어 탄생 비화祕話

※ 6월호 목탁소리는 불기 2568년 5월 5일, 부처님오신날을 앞두고 봉은사 법왕루에서 열린 제40회 백고좌대법회에서 하신 법문을 요약해 소개합니다. 백련암 오르는 돌계단 중간…

원택스님 /

-

35불 불명참회와 관허공장법

지난 호에서 53불도상의 의미를 밝히고 조선시대까지 현존한 우리나라 53불신앙을 살펴보았다. 수(581∼618)나라 때 조성된 영천사 대주성굴의 53불과 우리나라의 53불 신앙은 수행자들의 과거 좌…

고혜련 /

-

천금을 주고 먹는 채소음식

사찰음식은 더하기 음식이 아니라 빼기 음식입니다. 세간에서의 음식은 여러 가지 재료와 양념을 더하는 데 비법이 있다지만 사찰음식은 빼는 데 비법이 숨어 있습니다. 조리 시간도 아주 짧습니다. 전통 …

박성희 /

-

티베트 불교의 환생제도

티베트 불교를 이야기할 때 흔히 ‘린뽀체(Rinpoche)’, 즉 ‘뚤꾸(주1)’란 용어를 자주 만나게 된다. 그리고 달라이 라마의 환생으로 이야기는 이어지게 마련이다. 그러나 사실 이 전생제도는 …

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.