[설산 저편 티베트 불교]

티베트 불교의 환생제도

페이지 정보

김규현 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 10:53 / 조회898회 / 댓글0건본문

티베트 불교를 이야기할 때 흔히 ‘린뽀체(Rinpoche)’, 즉 ‘뚤꾸(주1)’란 용어를 자주 만나게 된다. 그리고 달라이 라마의 환생으로 이야기는 이어지게 마련이다. 그러나 사실 이 전생제도는 달라이 라마 이전에 까르마-까규(Karma-Kagyu) 분파가 처음 정립한 것이다. 이를 겔룩종파가 모방 페러디하여 지금처럼 티베트 불교를 상징하는 용어로 고착되었다.

환생제도의 정착

필자가 현재 서 있는 시킴 강톡의 룸텍사원에서부터 ‘환생이란 인연의 실’이 이어지는 본토의 출푸라캉이 ‘뚤꾸’의 진정한 산실이고, 그 주인공은 두숨 켄빠(Dusum Khyenpa,1110~1193)’ (주2)라는 까규종파의 수행승이다. 후일 제1대 까르마빠 걀와 린뽀체(Gyalwa Karmapa)로 추존推尊된 바로 그 인물이다.

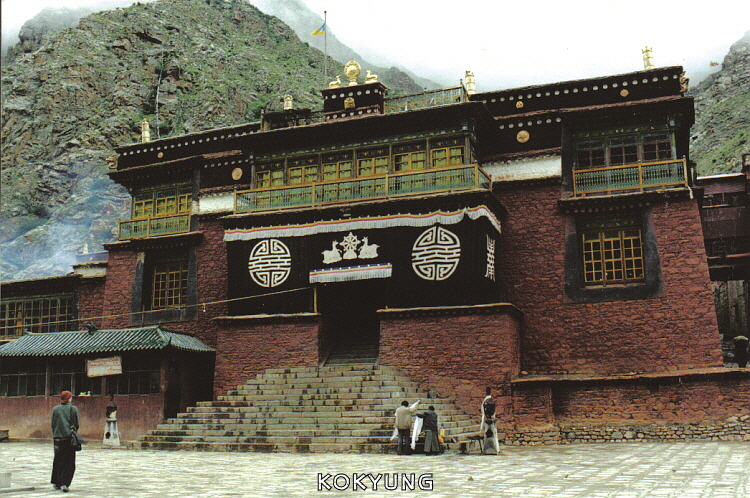

사진 1. 출푸라캉의 전경.

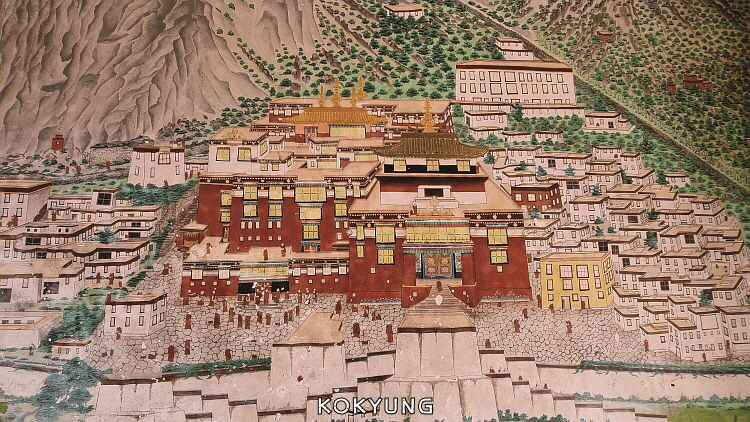

사진 2. 룸텍사원 벽에 그려진 출푸라캉 벽화.

그는 1180년 열반에 즈음하여 자신의 환생을 예언하였는데, 과연 그가 안배한 대로 신비스러운 증거를 따라 그의 영혼을 가진 전생자轉生者가 발견되었다. ‘살아 있는 붓다(Living Buddha)’(주3)의 시작이었다.

티베트 불교에서는 붓다와 동등한 십지十地 경지에 도달한 보살은 자유로이 화신전생化身轉生할 수 있다고 한다. 이미 깨달은 일체지자一切知者이기 때문에 미혹의 세계에 구애되는 일이 없이 중생들의 행복과 해탈을 돕기 위하여 윤회계에서 전생을 거듭한다는 것이다.

그런 환생론還生論에 의해 까르마빠의 고승들은 전임 법주法主가 몸을 바꿔 다시 태어난다고 확신하기에 그가 열반하여 바르도(Bardo) 기간 중에 수태되었다고 여겨지는 신생아를 대상으로 전생자轉生者를 찾아다닌다. 이때 동원되는 방법으로는 신통력 있는 신탁승神託僧인 네충사제의 신탁과 해몽, 전임자의 생전의 언동, 후생자의 언행이나 전생자의 소유물을 감별하는 능력 등을 종합하여 전생자를 선출한다.(주4) 그들이 바로 ‘뚤꾸’이다. 이렇게 일단 뽑힌 복수의 대상자는 전대의 법주를 모신 적이 있는 학덕이 뛰어난 고승들로부터 특수교육을 받고 나서 때가 되면 그중 한 명을 낙점하여 법주로 추대한다.

이렇게 비밀스러운 밀교의 전통대로 전생과 후생, 스승과 제자 사이의 전승제도는 면면히 이어 내려와 현재 17대에 이르렀다. 그리하여 “한 영혼을 가지고 여러 생을 몸만 바꾸어 전생의 기억을 가지고 태어난다는 것이 과연 가능한가?”에 대한 논란은 시작되었다.

까르마-까규 분파의 총본산 출푸(Tsurphu) 사원

까르마 분파의 총본산은 티베트 라싸에서 70km 정도 떨어진 곳에 자리 잡은 출푸라캉(Tsurphu Lhakang)으로 제1대 까르마빠가 터를 닦은 도량이다. 제2대에 이르러 원나라 황실의 후원으로 중건되었으나 1410년의 지진으로 파괴되었다가 명나라 성조成祖 때 지금의 상태로 복원되었다.

이 도량을 무대로 역대 까르마빠는 17대를 이어 현대까지 내려왔다. 하지만 1959년 붉은 중국이 티베트를 점령하고 라싸의 민중봉기가 일어난 격변기 때, 제16대 까르마빠 랑중 릭빼 도르제(1924∼1981)(주5)는 달라이 라마 일행과 함께 다람살라를 경유하여 바로 시킴의 룸텍사원(주6)에 도착하여 망명생활을 시작하였다. 그러나 까르마빠의 ‘시간의 수레바퀴(Kala chakhra)’는 후일 또 한 번의 변곡점을 맞게 되는데, 이런 상황은 아직도 진행형이어서 그 어느 누구도 유불리有不利를 따질 수 없는 상황이다. 바로 17대 까르마빠의 인도 망명을 말함이다.

그 배경은 이러하다. 제16대 법주가 해외포교에 주력하며 구미 제국에서 티베트 불교 신드롬을 일으키다가 1981년 시카고에서 열반하는 상황이 발생하였다. 이후 법주 자리가 비어 있는 상태로 오랜 기다림의 시간이 지나갔다. 이윽고 신탁으로 약속된 1992년이 되자 까르마빠의 4명 섭정攝政들의 위탁을 받은 대표단은 길을 떠나 신비스러운 현상을 쫓아 동부 티베트에서 6세짜리 아이를 찾아내어 룸텍이 아닌 출푸라캉으로 데리고 갔다.

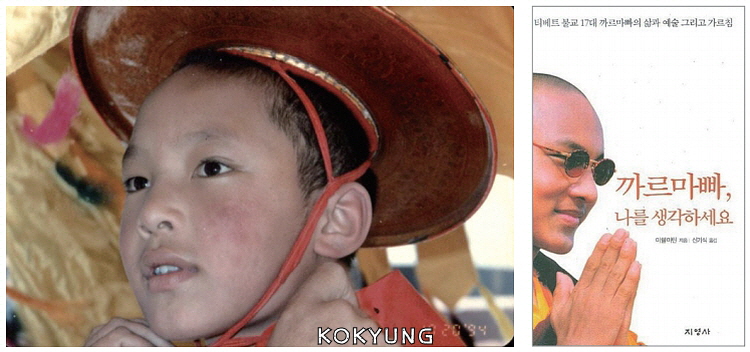

그리곤 여러 가지 초과학적 검증을 거친 후, 그 아이가 바로 제16대 까르마빠의 영혼을 가진 ‘뚤꾸’로 인정하고 다음 해에 달라이 라마와 중국 당국의 인정 아래 티베트 불교의 총본산인 라싸의 조캉사원에서 수계식을 하고 출푸사원에서 제17대 법좌에 앉는 진산식을 거행하였다.

그렇게 평온한 나날이 흘러갔고 소년은 특수교육을 받으면서 준수한 까르마빠로 성장하였다. 이때가 1997년인데, 이때 필자는 라싸의 티베트대학에서 수학 중에 있었고, 그에 관한 다큐멘타리 리빙붓다(Living Buddha)를 보았기에 관심을 가지고 출푸라캉을 방문하여 그를 만나보았다.(주7)그러나 당시만 해도 이어지는 후일담을 그 누가 예견할 수 있었으랴?

2000년 정초 내가 홍천강의 우거에서 졸저 『티베트 역사 산책』의 탈고를 눈앞에 두고 꽁꽁 언 홍천강을 바라보며 새천년의 의미를 되새기고 있을 즈음, 반갑고도 놀라운 외신이 연이어 들어왔다. 바로 그가 몇 명의 측근만 거느린 채 한겨울의 히말라야를 넘어서 인도에 도착했다는 것이었다. 중국으로서는 체면이 말이 아니게 된 셈이었다.(주8)

그러나 결론적으로 보면 현재 제17대 법통을 이은 외겐 틴레 도르제(1985~현재)의 처지는 매우 어렵다. 명색으로는 티베트 불교 서열 3위라고는 하지만 변변한 거처도 없기 때문이다. 그의 본래 자리인 룸텍사원으로도 갈 수도 없고 다람살라에서도 겔룩종파에 더부살이 처지이다. 또한 인도 거류권마저도 취소당할 위기에 처해 있어서 시쳇말로 ‘집도 절도 없는 신세’이기 때문이다.(주9)

까르마 가드리 화파畫派

예능을 존중하는 티베트 불교에서는 미술 장르를 매우 중요하게 여긴다. 그 결과로 미술사적으로 독특한 양식을 창안해 내었다.

첫째 각 종파별로 그들만의 전승체계를 종적縱的으로 그리는 양식을 만들어 내었다. 이런 유파類脈(주10)의 탄생은 스승과 제자를 잇는 사자상승師資相承을 중요하게 여기는 밀교에 어울리는 특성에서 비롯되었다.

여러 종파들이 모두 그러하지만 특히 까르마빠는 더욱 그러하여 걸출한 ‘라리빠’, 즉 화승畵僧들이 여러 명 출현하였다. 나아가 역대 법주들까지 어릴 때부터 미술 수업을 수행의 연장으로 받아야 할 정도로 불화 그리기는 까르마빠에서는 중요한 덕목이었다.

다음으로는 이동이 편한 두루말이 족자형, 즉 탕카(Thangkha)를 실용화하였다는 것도 중요한 대목이다. 물론 뒷배경을 돌아보면 이들의 생활이 밀교 전통대로 사원에서 거주하기보다 천막을 치고 유랑하는 생활이었기에 한 종파의 린뽀체 법주가 머무는 대형천막 주위에는 천막촌이 형성되었을 것이다. 따라서 수시로 야단법석野壇法席이 열렸을 것이기에 당연히 불상이나 역대 조사상 같은 불화가 그려진 이동식 벽화인 탕카가 필요하였다.

이런 배경으로 까르마 가드리(Karma Gadri, 喝瑪喝智) 유파類派가 생겨나고 이어졌을 것이다. 까르마 가드리 화파畫派 혹은 그냥 가드리 화파의 창시자는 16세기 말엽의 남카따시(Namka Tashi) 린뽀체이다. 그는 어려서 이미 제8대 법주인 미구도르제(1507∼1554)의 화신으로 인정받을 정도의 총명함과 화가로서의 재능이 있었다. 그가 입적할 당시 그는 다음 생에는 화승으로 태어날 것이라고 예언을 하였다고 한다.

이어서 바통을 받은 제10대 초잉도르제(1604∼1674)는 이 화파가 배출한 가장 걸출한 예술가로 어려서 재능과 총명함을 인정받아 출푸사원에서 후계자로서 그림과 자수 등의 미술교육을 받게 되었다. 그는 후에 넓은 세상(중국, 네팔, 인도, 이슬람)의 미술을 섭렵하며 자신의 심미안을 넓히고 출푸사원으로 돌아와서는 다양한 장르의 작품을 남겼다.(주11)

이렇게 가드리 화풍은 면면히 전해 내려와 근래 SNS를 통하여 17대 외겐틴레 도르제의 작품을 접할 수 있듯이 현재까지 이어지고 있음을 알 수 있다.

까르마-까규 종파의 상징 검은 모자

역대 전승되어 내려온 법주들만 쓸 수 있는 검은 모자는 까르마빠의 상징이다. 전해오는 설에 의하며 초대 두슘켄빠가 꿈요가(Milam Yoga) 수행을 통해 깨달음을 얻었을 때 수호여신들인 다키니들이 머리카락을 한 올씩을 뽑아 왕관을 만들어 린뽀체에게 씌워주었다고 한다. 이것이 이후 까르마빠에게 ‘흑모파黑帽派’라는 별칭을 안겨준 검은 모자다. 이 모자는 까르마빠의 머리 위를 날아다닌다고도 하고 천상에서 왔기 때문에 언젠가는 천상으로 돌아가 사라질 우려 때문에 일반에 공개하지 않는다고 한다.

<각주>

(주1) 환생제還生制, 전생제轉生制, 활불제活佛制라고 번역되고 쓰이는데, 한 영혼을 가지고 다른 육체로 옮겨 다니는 것을 의미한다.

(주2) 그는 출가하여 오랫동안 까규종파의 딴트라 수행을 하였고 44세에 고향으로 돌아와 수행처를 설립하고 후진들을 가르쳤는데 그곳이 바로 현 출푸라캉이다. 1180년 그가 열반하여 다비식을 거행할 때 심장이 불에 타지 않는 이적이 일어났다고 한다.

(주3) 독일의 클레멘스 감독의 <Living Buddha>의 다큐 영화로 테마송 ‘Sacreed Buddha(CD,1996), Fet Sina Bodjani’와 함께 폭넓게 알려졌다.

(주4) ‘뚤꾸’에 대한 경전의 기록으로는 『사마디라자 수트라(삼매왕경)』에 전하는 바에 의하면, “홍안의 나라에 가르침이 내릴 것이니/관세음보살을 따르리라/사자의 포효보살/까르마빠로 나타난다/그는 선정으로 이들을 다스릴 테니/그를 보고 듣고 만지고 기억하는 자는 환희에 이를 것이다.” 또한 『랑카 수트라(능가경)』에는 “승복을 입고 검은 왕관을 쓴/그는 모든 중생들을 끊임없이 이롭게 하리니/일천 부처의 가르침이 지속되는 한 이어지리라.”

(주5) 룸텍사원을 재건하고 이곳에 묻힌 16대 까르마빠 랑중 릭빼 도르제(1924∼1981)는 동부 티베트 데게 지방 덴코크에서 태어났다. 그의 탄생과 환경은 15대 까르마빠가 예언한 새로운 환생에 관한 유언장과 딱 들어맞았다. 여덟 살에 출푸사원에서 흑모와 까르마빠 법복을 승계받고 대관식을 치른 그는 1941년부터 1944년 사이에 많은 시간을 사원의 확장에 힘썼다. 1954년 중국을 방문하고 돌아오는 길에 그는 시킴과 인도를 방문하였다. 그는 이 여행을 통해 시킴 국왕 초걀 따시 남걀과 가까운 사이가 되었고, 시킴 국왕은 그를 룸텍으로 초대하게 만들어 티베트의 중국화에 대한 대비책을 만들어 두었다고 한다.

(주6) 1996년 당시는 독립왕국이었던 시킴의 국왕 따시 남걀의 전폭적인 후원에 의해서였다

(주7) 「수미산순례기」 29회, 『佛光』(2000년 3월호)과 졸저 『티베트의 역사 산책』(2003년, 정신세계사)에 자세하다.

(주8) 그를 키워서 달라이 라마를 견제하고자 하는 목적으로 공을 들였는데, 한 어린이에게 멋지게 뒤통수를 얻어맞은 셈이었기 때문이었다. 이에 중국은 그의 망명 저지를 위해 인도에 강력한 항의를 제기하는 한편, 겔룩파 서열 3위의 비중 있는 자리로서 1997년 이후 공석 중이던 레팅사원의 제7대 린뽀체 자리에 2살짜리 쏘남푼꼭이란 아이를 성급하게 추대함으로써 이 사건에 대한 국내외의 이목을 희석시키려는 의도를 드러냈다.

(주9) 그는 망명 2년 후에 난민 지위를 인정받았으나 20여 년이 지난 오늘날까지도 룸텍으로 돌아오지 못하고 있다. 그는 도미니카국 여권으로 현재 미국에 거주하고 있으나, 인도로 돌아갈 경우 생길 문제는 오리무중이다.

(주10) 체우화파, 멘리화파, 켄리화파 그리고 까르마화파로 분류된다.

(주11) 전 23폭으로 된 〈에르빠존자〉 탕카는 현존하는 것 중에서 가장 오래되고 우수한 것으로 평가받는다. 또한 백단향목이나 상아로 조각한 〈나로빠상〉, 〈밀라레빠상〉 같은 목조상은 현재 인도 룸텍사원에 보존되어 있는데 역시 걸작으로 꼽히는 작품으로 알려져 있다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

천 줄기 눈물만 흐르네

구미에 있는 천생산(408m)은 정상이 절벽으로 둘러싸여 평평하게 생겼습니다. 동네 사람들은 함지박처럼 생긴 이 산을 방티산이라고 불렀습니다. 팔부 능선에 성벽을 쌓아 산성으로 만들어 전란 시 방어…

서종택 /

-

성철 종정예하의 부처님오신날 한글법어 탄생 비화祕話

※ 6월호 목탁소리는 불기 2568년 5월 5일, 부처님오신날을 앞두고 봉은사 법왕루에서 열린 제40회 백고좌대법회에서 하신 법문을 요약해 소개합니다. 백련암 오르는 돌계단 중간…

원택스님 /

-

35불 불명참회와 관허공장법

지난 호에서 53불도상의 의미를 밝히고 조선시대까지 현존한 우리나라 53불신앙을 살펴보았다. 수(581∼618)나라 때 조성된 영천사 대주성굴의 53불과 우리나라의 53불 신앙은 수행자들의 과거 좌…

고혜련 /

-

천금을 주고 먹는 채소음식

사찰음식은 더하기 음식이 아니라 빼기 음식입니다. 세간에서의 음식은 여러 가지 재료와 양념을 더하는 데 비법이 있다지만 사찰음식은 빼는 데 비법이 숨어 있습니다. 조리 시간도 아주 짧습니다. 전통 …

박성희 /

-

티베트 불교의 환생제도

티베트 불교를 이야기할 때 흔히 ‘린뽀체(Rinpoche)’, 즉 ‘뚤꾸(주1)’란 용어를 자주 만나게 된다. 그리고 달라이 라마의 환생으로 이야기는 이어지게 마련이다. 그러나 사실 이 전생제도는 …

김규현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.