[지혜와 빛의 말씀]

개가 뜨거운 기름솥을 보는 것과 같이

페이지 정보

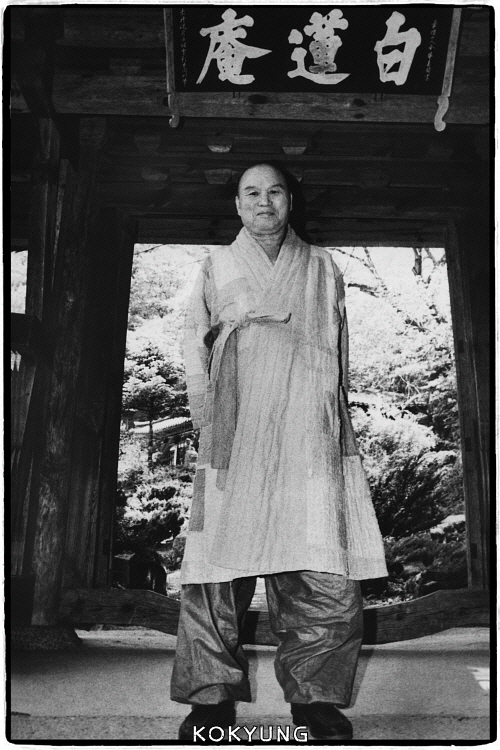

성철스님 / 2024 년 6 월 [통권 제134호] / / 작성일24-06-05 11:22 / 조회4,962회 / 댓글0건본문

달마대사가 말하였다.

“밖으로 모든 인연을 쉬고 안으로 마음이 허덕이지 아니하여 마음을 장벽과 같이 해야 도에 들어갈 수 있느니라.” - 『전등록』

한 생각도 일어나지 않고 과거와 미래가 모두 끊어져서 번뇌가 순식간에 쉬고 혼침昏沈과 산란散亂을 끊어 없애 종일토록 어리석고 분별이 없으니 마치 진흙으로 만들거나 나무로 조각한 사람과 같은 까닭에 장벽과 다름이 없다고 한다. 이러한 경계가 나타나면 집에 이르는 소식이 결정코 멀지 아니하다. - 『선요』

마음이 장벽과 같아지면 구경각이 멀지 않다

참선을 할 때에는 ‘마음을 장벽과같이[心如牆壁]’ 해야 합니다. 마음이 장벽과 같다고 하니 어디 가다가 담이나 벽에 탁 부딪치는 것과 같이 오도 가도 못하게 앞에 무엇이 가로막힌 것으로 잘못 해석하는 경우가 많습니다. ‘마음이 장벽과 같다’는 것은 사람을 마치 흙이나 나무로 만든 것처럼 목석과 다름없는 대무심지大無心地를 장벽이라고 비유한 것입니다. 이런 것을 ‘한 생각도 일어나지 않고 과거와 미래가 모두 끊어졌다[一念不生 前後際斷]’고 표현합니다.

우리가 생각이나 분별로 과거니 미래니 하는데, 한 생각도 일어나지 않는 무심경지에 들어가면 과거·현재·미래 전체가 다 끊어져 버리는데 이것을 ‘과거와 미래가 끊어졌다[前後際斷]’고 합니다. 그렇게 되면 밖으로 번뇌를 일으키는 모든 반연攀緣이 순식간에 쉬게 되는데 이것이 ‘밖으로 모든 인연을 쉬는 것[外息諸緣]’이며, 또 마음이 가라앉고 산란해지는 일이 끊어져 없어지는데 이것이 ‘안으로 마음이 허덕이지 않는 것[內心無喘]’입니다. 모든 인연을 다 쉬고 일체 번뇌망상이 다 끊어진 무심경지를 목석과 장벽에 비유한 것입니다. 그러면 목석과 장벽과 같은 대무심지大無心地에 이르면 이것이 도道냐 하면 아직은 도道가 아니라 구경각究竟覺을 성취하는 일이 멀지 않다는 것에 지나지 않습니다.

그러면 앞에서 말한 오매일여와는 어떤 관계가 있는가? 몽중일여만 되어도 모든 마음 작용이 사라진 무상정無想定이니 겉으로 볼 때는 ‘일념불생 전후제단’과 같은 경계이며, 거기에서 한 걸음 더 들어가 숙면일여의 자재보살 이상이 되어도 ‘일념불생 전후제단’의 경계입니다. 그러나 아직 이 단계는 깨달음을 얻은 것이 아니어서 여기에서 다시 살아나 깨쳐야 합니다. 자재보살 이상의 멸진정滅盡定에서 오매일여를 성취하여야 도에 들어갈 수 있는 것이니 이 경계를 선종에서는 ‘죽은 데서 다시 살아난다[死中得活]’고 합니다.

‘일념불생 전후제단’이 되어 대무심지에 이르렀다고 해도 거기서 살아나지 못하면 이 사람은 크게 죽은 사람[大死底人]입니다. 크게 죽은 사람은 구경각을 성취하지 못하였으며, 도道를 이루지 못하였으며, 견성하지 못한 사람입니다. 이만한 경계에 도달하려고 해도 참으로 많은 노력이 필요하고 또 어려운 것은 사실이나, 죽어서 살아나지 못한다면 이것은 도가 아니고 견성이 아니라고 고불고조古佛古祖가 한결같이 말씀하시고 있습니다. 하물며 번뇌가 그대로 있는 경계에서 견성을 했다든지 도를 이루었다든지 하면 이것은 말할 필요조차 없습니다. 그러므로 이 크게 죽은 경계에서 참으로 살아나야 합니다.

번뇌망상이 그대로 있는 것을 가지고 공부가 아닌가 하고 생각하는 사람은 아직 죽지도 못한 사람입니다. 죽어서 살아나지 못한 사람도 도가 아닌데 아직 죽지도 못한 사람은 더 말할 것도 없습니다.

언구를 의심하지 않는 것이 큰 병

원오스님은 오조법연 스님이 “훈풍이 남쪽에서 불어오는구나” 라고 법문하시는 것을 듣고 홀연히 과거와 미래가 끊어지니 마치 한 뭉치 헝클어진 실을 칼로 한번 끊으면 다 끊어지는 것과 같았다. 원오스님이 대혜스님에게 말씀하셨다.

“아깝구나. 너는 죽었으나 살아나지 못하였으니 언구를 의심하지 않는 것이 큰 병이다. 죽은 후 다시 살아나야 스스로를 속일 수 없느니라.”

원오스님 방에 들어갈 때마다 ‘유구무구가 등칡이 나무를 의지함과 같다’는 공안을 들어 물으시고 내가 겨우 입을 열려고 하면 즉시 ‘아니다’라고만 말씀하셨다. 내가 비유를 들어 “이 도리는 흡사 개가 뜨거운 기름솥을 보는 것과 같아서 핥으려 하나 핥을 수 없고 버리자니 버릴 수 없는 것과 같습니다.” 하니, 원오스님이 “너의 비유가 지극히 좋구나.” 하셨다.

어느 날 원오스님이 “나무가 넘어지고 등칡이 마르니 서로 따라온다.”고 법문하시는 것을 듣고 내가 즉시 이치를 알고는 “제가 이치를 알았습니다.” 하였다. 원오스님이 “다만 네가 공안을 뚫고 지나가지 못할까 두렵다.” 하시고는 한 뭉치의 어려운 공안을 연거푸 들어 물었다. 내가 이리 물으면 저리 대답하고 저리 물으면 이리 대답하여 거침이 없으니 마치 태평무사한 때에 길을 만나 가는 것처럼 다시 머무르고 막힘이 없으니 그제서야 “네가 스스로를 속이지 못한다.”고 하신 말씀을 알았다.

대혜스님이 자기가 알았다고 큰소리 친 이후 한참의 세월 만에 몽중일여가 되어서는 부처님 은혜에 보답할 수 있다고 감격해 한 일은 앞에서 설명했습니다. 그래서 몽중일여가 되니 공부가 다 된 것 아닌가 하고 원오스님을 찾아뵈었습니다. 그러나 원오스님은, “너의 지금 경계도 성취하기 어렵지만 참으로 아깝구나! 죽기는 했으나 살아나지 못하였으니 언구言句를 의심하지 않는 것이 큰 병이다. 죽은 후 다시 살아나야 너를 속일 수 없느니라.”하고 경책하였습니다.

‘전후제단’의 경계에 머무는 일을 선문에서는 “죽기는 했으나 살아나지 못하였다.”며 철저히 배척하는 것입니다. 여기에서 철저히 깨쳐 활연히 크게 살아나야만 바르게 깨쳤다고 인정하는 것입니다. 크게 죽은 후에 다시 크게 살아나기 전에는 공안의 심오한 뜻을 알 수 없는 것입니다. 그래서 원오스님이 대혜스님에게 “언구, 즉 공안을 의심하지 않는 것이 큰 병”이라고 하신 것입니다. 몽중일여가 되고 숙면일여가 되었다 하여도 공안의 뜻을 알 수 없는데 하물며 번뇌가 여전한데도 공안을 알았다 하고, 견성했다 하고, 보임保任한다 하면 어떻게 되겠습니까?

임제종 정맥에서 원오스님과 대혜스님은 역사적으로 유명하고 큰스님입니다. 이런 큰스님들의 경험담이고 서로서로 지시하고 지도하고 의지한 그런 공부 방법이니 여기에 대해서 조금이라도 의심을 하게 된다면 결국 자기만 죽고 말 것입니다. 이러한 공부 과정은 선종뿐 아니라 전체 불교에서도 표준입니다. 이처럼 대혜스님이 원오스님의 지시를 따라 ‘유구有句와 무구無句가 등칡이 나무를 의지함과 같다’라는 공안을 참구하여 마침내 원오스님의 법문에서 다시 살아나 깨쳐서 일체 공안을 바로 알아 인가를 받은 것입니다.

내가 늘 고불고조古佛古祖의 뜻을 따르자고 하니 조상의 뼈만 들춘다고 나를 오해하는 사람들이 많은 모양인데, 고불고조를 표방해서 전통적인 큰스님들 법문을 귀감으로 삼고 거울로 삼아야지 공연히 내 옳으니 네 그르니 하여 서로서로 비방할 일이 아닙니다. 오직 우리의 표준은 고불고조에 두어야 하니 원오스님이나 대혜스님 같은 큰스님들이 실제로 몽중일여가 되고 오매일여가 되어서도 거기서도 공부라고 생각하지 않고 참으로 화두를 참구하여 깨쳐서 비로소 조사가 되고 도인이 되고 했으니 이것을 모범으로 삼지 않으면 무엇을 모범으로 삼겠습니까?

나옹스님의 공부십절목

지금까지 거론한 스님들은 중국스님들이니 그럼 우리나라에서는 어떤가 하는 것을 나옹懶翁(1320〜1376) 스님과 태고太古(1301〜1382) 스님의 말씀으로 들어보겠습니다. 먼저 나옹스님의 말씀입니다.

공부가 이미 동정動靜에 간격이 없으며 오매寤寐에 항상 일여하여 접촉하여도 흩어지지 아니하고 넓고 아득하여도 없어지지 아니한다. 마치 개가 뜨거운 기름솥을 보는 것과 같아서 핥을래야 핥을 수 없고 버리려야 버릴 수 없는 것과 같은 때에는 어떻게 해야 합당한가? - 『나옹록』

나옹懶翁 스님이 공부해 나아가는 정도를 열 단계로 나누어 ‘공부십절목工夫十節目’을 작성하여 수도의 지침이 되게 하였는데 이것은 그 제6절목입니다. 참선하여 도를 깨치는 데에는 오매일여의 경계를 통과함을 필수조건으로 삼으니, 만일 이것을 통과하지 못하면 견성이 아니며 도를 깨친 것이 아니라는 말씀입니다. ‘공부십절목’의 나머지는 다음과 같습니다.

1. 세상 모든 사람들은 모양을 보면 그 모양에서 벗어나지 못하고, 소리를 들으면 그 소리에서 벗어나지 못한다. 어떻게 하면 모양과 소리를 벗어날 수 있을까?

2. 이미 소리와 모양에서 벗어났으면 반드시 공부를 시작해야 한다. 어떻게 그 바른 공부를 시작할 것인가?

3. 이미 공부를 시작했으면 그 공부를 익혀야 하는데 공부가 익은 때는 어떤가?

4. 공부가 익었으면 나아가 자취[鼻孔]를 없애야 한다. 자취를 없앤 때는 어떤가?

5. 자취가 없어지면 담담하고 냉랭하여 아무 맛도 없고 기력도 전혀 없다. 의식이 닿지 않고 마음이 활동하지 않으며 또 그때에는 허깨비 몸이 인간 세상에 있는 줄을 모른다. 이쯤 되면 그것은 어떤 경계인가?

7. 갑자기 120근 되는 짐을 내려놓는 것 같아서 단박 꺾이고 단박 끊긴다. 그때는 어떤 것이 그대의 자성自性인가?

8. 이미 자성을 깨쳤으면 자성의 본래 작용은 인연을 따라 맞게 쓰인다는 것을 알아야 한다. 무엇이 본래의 작용이 맞게 쓰이는 것인가?

9. 이미 자성의 작용을 알았으면 생사를 벗어나야 하는데, 눈감을 땐 어떻게 벗어날 것인가?

10. 이미 생사를 벗어났으면 가는 곳을 알아야 한다. 사대는 각각 흩어져 어디로 가는가?

태고스님은 공부를 하여 20여 년 만인 40여 세에 오매일여가 되고 그 후 확철히 깨쳤습니다. 깨치고 보니 당시 고려의 큰스님들이 자기 마음에 들지 않았습니다. 자기를 인가印可해 줄 스님도 없고, 자기 공부를 알 스님도 없었습니다. 그래서 중국으로 가 임제정맥을 바로 이어서 돌아왔습니다. 태고스님 같은 분은 우리나라에서 나신 스님이지만 깨치고 바로 알고 바로 가르치신 분이라 하겠습니다. 그 스님은 항상 이런 말씀을 하셨습니다.

점점 오매일여한 때에 이르렀어도 다만 화두하는 마음을 여의지 않음이 중요하다. -『태고록』

이 한마디에 스님의 공부가 들어 있습니다. 공부를 하여 오매일여한 경계에 들어 잠이 아무리 들어도 일여한 경계에서도 화두는 모르는 것입니다. 누구든지 오매일여가 되었다 해도 거기서 만족하지 말고 본분종사를 찾아가서 참으로 바로 깨쳤는지를 점검받아야 합니다.

태고스님이나 나옹스님은 고려 말엽의 큰스님들로서 열심히 정진하였으며 나중에 중국에 가서 인가를 받은 스님들로서 선종의 정통을 바로 이은 스님들입니다. 그런 큰스님들이 공부를 가르치는 데도 오매일여를 많이 말씀하셨으니 오매일여의 관문을 통과하지 않으면 안 되는 줄 분명히 알아야 합니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

원력과 공생이 이루는 아름다운 미래 - 푸르메재단 창립 20주년 기념식을 다녀와서

오랜만에 서울사무실에 오니 책상 위에 푸르메재단에서 온 “창립 20주년 기념식을 10월 29일 오후 4시 연세대 백양누리 그랜드볼룸홀에서 개최하니 참석을 바랍니다.”라는 내용의 초청장이 놓여 있었습…

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.