[한중일 삼국의 선 이야기 ]

무소유의 미학을 뿌리내린 간잔 에겐

페이지 정보

원영상 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 08:42 / 조회38회 / 댓글0건본문

일본선 이야기 14

교토의 묘심사파妙心寺派는 홈페이지에서 생활신조와 신심의 법문을 다음과 같이 제시하고 있다. 먼저 생활신조는 아래와 같다.

① 하루 한 번은 조용히 앉아서 몸과 호흡과 마음을 조절합시다.

② 인간의 존엄을 깨닫고, 자신의 생활도 타인의 생활도 소중히 합시다.

③ 삶을 이뤄가는 자신에게 감사하고 보은행을 쌓아 갑시다.

신심의 법문은 아래와 같다.

① 나의 몸을 이대로 공空으로 관하고 조용히 앉아 봅시다.

② 중생은 본래 부처라고 믿으며, 모시고 배례하며 갑시다.

③ 사회를 마음의 화원花園이라고 생각하며 조화롭게 살아갑시다.

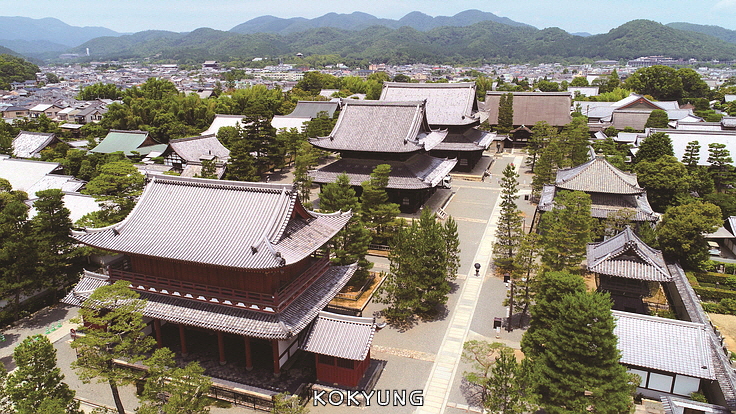

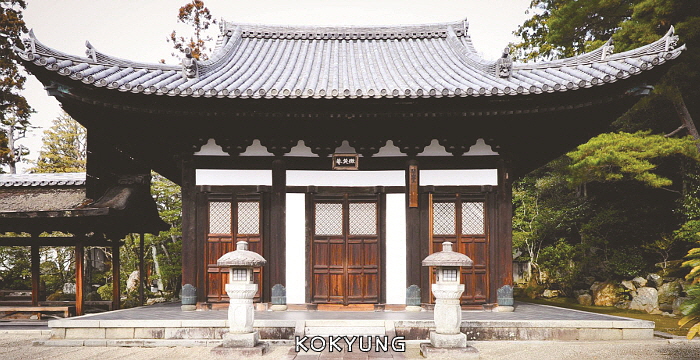

임제종 최고의 사찰 묘심사

선종사찰로서 부드러운 언어로 선의 본질과 지향점을 정확히 대중에게 전하고 있다. 자신의 본질을 깨닫고 사회공동체와 더불어 살아가는 길을 안내하고 있다.

임제종 묘심사파는 현재 탑두(암자) 46곳, 말사 3,400여 곳, 승려 수는 7천여 명에 이른다. 임제계의 단일 종파로는 최고라고 할 수 있다. 역사 속에서도 묘심사의 이름이 들락날락하지 않은 적이 없을 정도로 그 활력은 일본 열도에 넘치고 있다. 임제의 전통이 대부분 끊어진 가운데 사자상승의 전통이 잘 이뤄지고 있다. 전승이 유지되는 힘은 어디에서 나왔을까. 근원을 찾고자 한다면 시조를 봐야 하지 않을까.

남북의 전란을 바람처럼 관통한 수행자

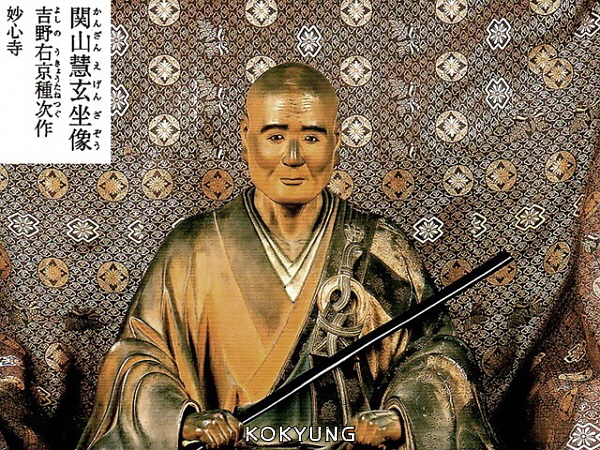

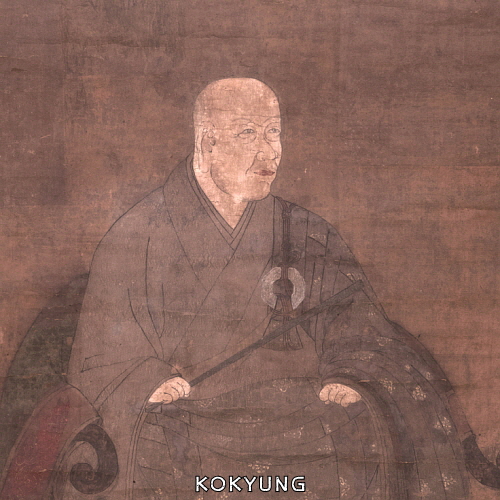

그는 무공용無功用의 수행력을 보여준 간잔 에겐関山慧玄(1277∼1360)이다. 나가노현 출신의 간잔은 1307년 30살에 건장사 난포 조묘의 문하에 입참하여 에겐慧眼의 불명을 받았다. 이후 여러 선승의 가르침을 받고, 마침내 슈호 묘초를 사사, 1327년 50세에 운문의 관자공안을 투과하여 깨달음의 인가를 받았다. 이때 간잔의 호를 받고 에겐慧玄으로 개칭했다. 현대까지도 명맥이 유지된 오토칸應燈關의 계보를 완성했다.

이후 보림을 위해 기이현에서 초암을 짓고 은둔에 들어갔다. 1337년, 불심 깊은 하나조노 법왕이 참문을 위해 슈호에게 선승 추천을 의뢰했다. 그리고 별궁을 선원으로 만들고 개당법사를 의뢰했다. 슈호는 간잔을 추천하고 선원의 이름은 정법正法 묘심사로 정했다. 간잔은 법왕에게 설법하며 제자들을 지도했다. 다시 산속으로 은거에 들어갔지만 왕명에 의해 주지를 맡을 수밖에 없었다. 이렇게 보면 간잔의 삶이 평범하게 보일 수 있다. 그러나 그 시대를 이해하고 나면 결코 그렇지 않음을 알 수 있다.

간잔이 살았던 시대는 12세기 말에 시작된 가마쿠라 막부의 통치를 이어 남북조(1337∼1392)로 갈라져 정쟁이 일어났다. 간잔은 이 시기의 전반기를 살았다. 두 명의 왕을 옹립하며 교토의 북조와 요시노吉野의 남조가 패권을 둘러싸고 대립한 것이다. 표면적으로는 왕위 계승을 둘러싼 내분이지만, 내부적으로는 왕과 귀족, 그리고 무사들의 권력 쟁투였다.

하나조노 법왕은 북조의 편에 서 있었다. 대규모의 전란으로 국가는 피폐해졌다. 남북조가 합의에 의해 합일을 이루고, 이어 북조를 지원한 무로마치室町 막부가 국가의 권력을 확보했다. 막부는 오랜 역사를 가진 신사神社의 세력을 끌어들인 남조와 귀족 세력에 대항하기 위해 선종을 후원하고 교토 5산제를 성립시켰다. 하나조노 법왕 또한 북조의 편에 섰다. 자칫하면 일생이 불운에 빠질 뻔했던 간잔은 당당한 수행으로 그 시대를 관통하고 전화위복으로 삼을 수 있었다.

간잔은 사세의 확장을 위해 사찰의 경영에 조금도 관심을 갖지 않았다. 한번은 그의 고향에서 세력을 가진 무사가 찾아왔다. 방장에 비가 새는 것을 보고 수선비용을 보시하겠다는 말을 했다. 그러자 간잔은 그에게 두 번 다시 오지 말라고 일렀다.

가사의 고리에 칡넝쿨을 사용했다고 한다. 어록이나 초상 등도 남기지 않았다. 있다면 후대의 것이다. 오직 수행일변도의 삶으로 일관한 것이다. 따라서 그의 사상을 살펴볼 수 있는 자료가 거의 없다. 1360년 84세의 간잔은 여행을 떠날 준비를 제자에게 알리고, 묘심사의 풍수천風水泉 근처의 나루 아래에서 유게를 읊었다. 그리고 선 채로 열반에 들었다. 그의 육성은 그때 남긴 『무상대사유게無相大師遺誡』만이 전해지고 있다. 무상대사는 메이지明治 왕이 내린 시호다. 간잔 선사상의 일말은 여기에서 유추해 볼 수 있다.

하해 같은 스승의 은혜를 잊지 말라

그는 다음과 같이 말한다. 먼저 난포 조묘와 슈호 묘초의 행장을 말한다. 난포가 험난한 바다와 산을 넘어 송나라에서 정자사의 허당지우를 만나 대오확철했다. 2년 후 귀국하는 난포에게 허당은 열반의 길을 깨달은 그가 일본에서 많은 고덕을 배출할 것이라는 서신을 주었다. 임제종 양기파의 정법을 일본에 전한 공덕은 측량할 수 없다.

슈호는 교토와 가마쿠라에서 활약한 난포의 제자로서 그를 모시며 참선에 매진하고 보통의 수행자를 뛰어넘는 고승으로서 풍격風格을 갖추었다. 철저한 수행의 결과 대오하고, 오후悟後 수행을 명령받아 20년간 성태장양에 들어갔다. 석존 입멸 후 말법이 횡행하는 지금 선종의 포교에 진력하며, 불법의 진실한 가르침을 추락시키지 않았다. 우리 제자들도 현재 지도편달을 받아 노력하고 있다. 그 공덕은 상찬을 넘어서 있다. 하나조노 법왕의 칙명에 의해 묘심사를 개창했지만, 슈호가 마치 어린아이에게 입으로 밥을 부드럽게 씹어서 주듯이 우리 수행자들을 성심성의로 단련시켰기 때문에 이 인연이 맺어졌다. 그리고 다음과 같이 스승의 은혜를 강조했다.

지금부터 앞으로 우리 법손이 번영하여 제자가 넘쳐나 언젠가 우리에 대해 잊어버리는 시대가 올 것이다. 그러나 다이오大應·다이토大燈 양 국사의 은애恩愛를 잊어서는 안 된다. 만약 보은 감사를 잊어버린다면, 그 제자들은 나의 법손은 아니다. ‘간잔 에겐의 법손을 잇는 자다’라고 말해서는 안 되며, 그것을 나는 결코 허용하지 않는다.

석존 이래 불생불멸의 불성을 깨우치기 위해 고군분투하고, 그 혜명을 전해준 스승들에 대한 감사의 마음을 이렇게 절절히 각인시키고 있음에 저절로 고개가 숙여진다. 나의 육체를 낳아준 분은 부모이지만, 내 존재의 법성과 그것에 의거하여 나의 고귀함과 절대성을 각성시켜 준 스승들의 은혜는 온 심신을 다해 떠받들어도 갚을 수 없다.

나의 근본을 밝혀라

그는 “너희들에게 부탁한다. 그 근본에 노력하라. 너희들에게 가장 중요한 것, 그것은 기사구명己事究明, 즉 나라는 것은 누구인가, 그것을 철저히 밝혀내는 일이다.”라고 설한다. 그리고 백운수단이 옛날 백장회해가 선종 도량의 규칙을 정비했다는 것에 대한 큰 공적에 감복하였고, 호구소륭은 백운수단이 남긴 훈계訓戒를 찬탄하여 봉독했다. 이처럼 과거 선사들의 행장이나 보은행은 많이 남아 있으며, 그들의 은애를 느끼고 자신의 훈계로 삼았다. 마지막으로 수행에 매진할 것을 당부하는 아래와 같은 유언을 남겼다.

어리석게 잎을 딴 뒤에 그 나무가 무엇인가를 확인하는 것처럼 본말전도의 행위를 해서는 안 된다. 일상의 수행을 소홀히 하지 말고, ‘나는 누구인가’를 일심으로 추구하는 것, 결코 불법의 근본 뜻을 잊어서는 안 된다.

나는 어디에서 왔는가, 나는 어떤 존재인가, 나는 어디로 가는가라는 질문을 현대인은 하지 않는다. 나를 밝히지 않고 살아가는 것은 밑창 없는 신발과 같다. 가장 원초적이고 가장 단순한 문제를 잊고 사는 이 시대에도 커다란 경종의 외침이다.

이렇듯 간잔이 제자들에게 내린 공안은 ‘본유원성불本有圓成佛 하고위미도중생何故爲迷倒衆生’이다. 즉, “인간은 태어나면서부터 존귀한 불성을 지니고 있는데 어떻게 하여 범부가 되어 헤매고 있는가?”라는 것이다. 이는 조동종의 도겐이 품었던 질문과 유사하다. 본각의 차원에서는 이미 깨어 있지만, 삶은 여전히 중생의 세계를 벗어나지 못하고 있다. 선의 초심자라면 응당 품을 수 있는 의문이다. 어떤 공안보다도 강력한 투과의 힘을 얻을 수 있다. 간잔의 뒤를 이어 묘심사 2조가 된 주오 소히츠授翁宗弼(1296∼1380)에 대한 간잔의 인가 내용을 보면 그 뜻을 잘 알 수 있다. 인가된 해는 열반에 들던 해였다.

본유원성本有圓成의 공안을 뚫어라

주오는 본유원성의 공안을 참득하여 투기게投機偈(깨달음의 경지를 읊은 게)를 올렸다.

이 마음은 한결같아 일찍이 잃어버리지 않았다. 사람과 하늘을 이익 주는 일은 영원한 미래, 불조의 깊은 은혜는 보사報謝하기 어렵다. 어떻게 말의 배[馬腹]와 나귀의 태[驢胎]에 들지 않을 수 있으랴.”

- 『묘심사명보도록妙心寺名寳圖録』

말의 배와 나귀의 태는 『선문염송』 8권의 일호一毫편에 나온다. 분주汾州는 “만일 털끝만큼이라도 범부와 성인의 분별이 남아 있으면 나귀의 태나 말의 배에 들지 않을 수 없느니라.”라고 하고, 백운단白雲端은 “설사 털끝만 한 범부와 성인의 분별까지 다 했더라도 나귀의 태와 말의 배에 들지 않을 수 없으리라.”라고 설한 것이다.

분주무업은 체를, 백운수단은 용을 강조한다. 주오는 성불과 제중이 하나임을 설파하고 있는 것이다. 묘심사의 가풍은 이처럼 표리일치를 제일로 삼았다. 무인소인無因宗因, 닛포 소슌日峰宗舜, 기텐 겐쇼義天玄承, 셋코 소신雪江宗深 등이 사자상승하여 전통을 확립했다. 묘심사는 1339년 무사들의 권력 쟁투인 오에이應永의 난에 연루되는 바람에 사찰이 피폐되었지만, 법기를 기르는 전통을 중시한 덕분에 다시 번영했다.

간잔의 법어는 전승된 몇 마디 외에는 없다. 그럼에도 무주도교無住道暁가 1283년에 편찬한 불교설화집인 『사석집沙石集』에는 “본조本朝에는 필적할 수 없는 선철禪哲”로 그를 꼽고 있다. 문자 그대로 그림자 없는 행적임에도 세상이 알고 있었던 것이다. 그의 법화 한두 가지는 전해지고 있다.

어느 때, 내참에 온 승려가 “무상신속, 생사의 대사를 질문하러 왔습니다.”라고 묻자, “에겐의 밑에는 생사는 없다.”라며 봉으로 때리고 내쫓아버렸다. 생사 분별의 망상을 방망이로 지워버린 것이다. 17세기에 명나라에서 건너와 일본 황벽종의 종조가 된 은원융기隠元隆琦는 간잔이 활용한 공안인 “백수자화柏樹子話에 적기賊機가 있다.”는 일구를 듣고 몸이 떨렸다고 한다. 조사가 서쪽에서 온 뜻을 묻는 것에 대한 조주종심의 ‘뜰 앞의 잣나무[庭前柏樹子]’는 널리 알려진 공안이다. 천상천하유아독존의 세계를 보여준 독야청청의 경지를 보여준다. 무심의 절대적 경지에 선 자는 상대방의 분별심과 집착심을 일거에 뺏어버리는 도적의 힘이 있음을 전하고 있다.

흔적을 남기지 말라

평범한 일본인들의 심성에는 부를 자랑하거나 명예 높이는 것을 꺼리는 마음이 있다. 그러한 전통은 일본선의 가르침에 의한 영향일 것이라고 본다. 사후에 삶의 흔적마저도 가져가 버리는 결말이 바로 인생이다. 간잔은 이러한 전통을 확립한 인물이다. 만송행수의 『종용록』에는 “발밑의 흔적을 지우고, 소식을 끊는다. 백운의 뿌리는 없으며, 청풍은 무슨 색이 있는가.”라는 구절이 있다.

번갯불보다 짧은 삶은 덧없다. 일생 그 무엇을 지향했더라도 거품처럼 사라진다. 어떤 것을 성취했더라도 그것은 집착의 대상에 지나지 않는다. 대자연은 자신의 흔적을 남기지 않는다. 삶의 미학이 따로 있지 않다. 그러나 그 한 소식의 향기는 영원히 사라지지 않고 우주로 퍼져나간다. 간잔이야말로 존재를 의미를 진실하게 투득透得한 선사인 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지금 바로 이 순간, 연근 톳밥

요즘 우리 사회는 있지도 않은 행복을 과장하고 자랑하기 위해 사는 삶보다 아주 보통의 하루를 사는 삶으로 피로감을 줄이고, 지금 바로 이 순간이 우리 삶에 얼마나 큰 행복감을 주는지 알아가는 중이란…

박성희 /

-

아득히 멀고 먼 따왕사원

따왕사원이 자리 잡은 아루나찰주는 아득히 멀다. 거대한 인도대륙에서도 최동북부에 자리 잡고 있는 곳으로 이름마저도 ‘해가 뜨는 곳’으로 불린다. 북쪽으로는 티베트, 남쪽으로는 방글라데시, 동쪽으로는…

김규현 /

-

독일 ❶ 독일에 불법을 펼쳐 온 함부르크불교협회

이 글에서는 함부르크불교협회를 소개하고, 지난 70년의 역사와 함께 협회가 추구하는 바를 말씀드리고자 합니다. 또한 제가 불교와 인연을 맺게 된 여정과 함부르크불교협회로 오게 된 이야기도 함께 나누…

고경 필자 /

-

의상조사 법성게 강설 ②

성철스님의 미공개 법문 무량원겁즉일념無量遠劫卽一念 하나가 전체고, 전체가 하나로 제법이 융통무애하기 때문에 무량한 원겁이 즉 일념이고 일념 이대로가 무량원겁…

성철스님 /

-

원불願佛, 나를 향상의 길로 이끄는 부처님들

질문요즘은 어느 사찰에서나 원불願佛을 조성하고 있습니다. 그냥 석가모니불만 조성하는 사찰도 있지만 대개의 경우 석가모니불, 관세음보살, 지장보살 등을 조성하지요. 그런데 원불을 모실 때 개개인마다 …

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.