[한중일 삼국의 선 이야기 ]

운문종의 가풍과 일자관

페이지 정보

김진무 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 08:49 / 조회4,964회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 47_ 운문종 ❷

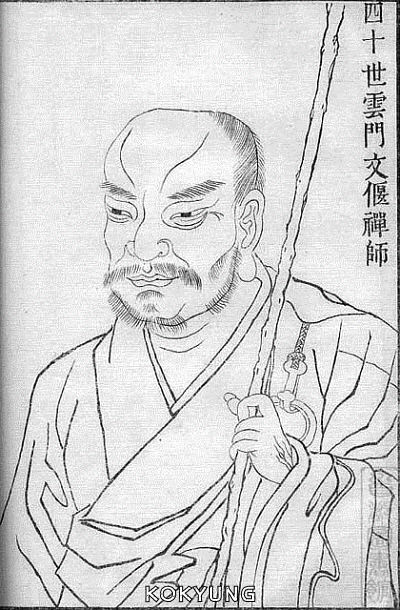

운문종을 창시한 문언의 법계는 청원계靑原系의 설봉의존을 계승하고 있다. 그러나 문언이 깨달음을 얻은 것은 목주도종睦州道踪이며, 17년간을 행각하던 문언에게 영수사靈樹寺에 정착하게 하고, 입적하면서 주지를 물려주어 법을 펼칠 수 있게 배려해 준 이는 지성여민知聖如敏이다. 목주도종이나 지성여민은 모두 백장회해百丈懷海의 재전再傳 제자이다.

세간의 친족으로 따지자면 여민은 문언의 5촌 아저씨가 된다. 이로부터 보자면 여민이 어째서 문언을 정착하게 도와주고, 주지의 지위를 물려주었는가 하는 의문이 해소된다. 엄밀하게 논하자면, 남악계 법계를 계승한 여민이 어느 정도 대립적인 입장인 청원계 설봉의존의 법계를 계승한 문언을 중시했으며, 입적하면서 황제에게 주지의 지위를 청했다는 점은 사실상 조금 이해하기 어렵기 때문이다. 그리고 이로부터 문언은 청원계의 사상보다 오히려 마조-백장으로 전승되는 남악 계통의 선사상을 제창하고 있을 가능성이 더욱 크다.

『운문광록』과 그 편제

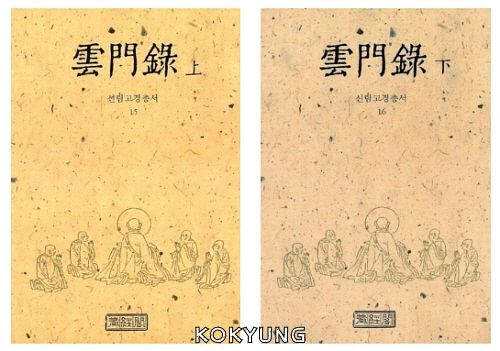

문언의 선사상은 제자인 수견守堅이 편집한 『운문광진선사광록雲門匡眞禪師廣錄』 상·중·하 3권에 담겨 있다. 그렇지만 편집자인 수견에 대한 기록은 보이지 않으며, 현재 대장경에 실린 『운문광록』에는 희녕熙寧 병진丙辰 3월 25일에 소해蘇澥가 찬술한 서문이 붙어 있다.(주1) 희녕 병진년은 1076년이기 때문에 문언이 입적(949)한 지 120여 년이 지난 이후에 출간되었음을 짐작하게 한다.

『운문광록』 첫머리에 실린 소해의 「서」에는, “세상에 전하는 어록에는 대기對機, 실록室錄, 수대垂代, 감변勘辨, 행록行錄이 있었는데, 세월이 오래되어 혹은 어긋난 부분이 있었다. 지금 (그 이전에 나온 것들을) 참고하여 새롭게 교정된 판본을 발간하니, 영원히 전해지도록 하겠다.”(주2)라고 밝히고 있다. 따라서 문언의 어록은 이미 존재하고 있었으며, 이때 이를 참고하여 새롭게 출간했음을 짐작할 수 있다.

『운문광록』은 상권에 소해의 「서序」와 「대기對機」 3백 20칙, 「십이시가十二時歌」, 「게송偈頌」 등이 실려 있고, 중권에는 「실중어요室中語要」 1백 85칙, 「수시대어垂示代語」 2백 90칙이 실려 있으며, 하권에는 「감변勘辨」 1백 65칙, 「유방유록遊方遺錄」 31칙, 「유표遺表」, 「유계遺誡」, 「행록行錄」, 「청소請疏」 등이 실려 있으며, 하권 말미에는 덕산연밀德山緣密이 찬술한 「송운문삼구어頌雲門三句語」와 「여송팔수餘頌八首」가 실려 있다. 따라서 이 어록을 통한다면 문언의 선사상을 여실하게 살펴볼 수 있을 것이다. 그러나 이를 모두 논함은 지나치게 번거로운 일이기 때문에 가장 핵심적인 문언의 선사상을 고찰하고자 한다.

우선, 소해의 「서」의 첫 구절은 다음과 같다.

조사의 등불이 서로 이어져 내려온 지 수백 년 사이에 중류衆類를 벗어나고 인륜을 뛰어넘고, 고금을 초월하여 묘함을 다하고 신통함을 다하여 천하에 도를 펼친 이는 몇 사람일 뿐이다. 그 가운데 운문雲門 대종사大宗師가 특히 최고이다. 잡아들이고 놓아주고[擒縱] 긍정함과 부정함[舒卷]이 종횡으로 변화하였다. 강과 바다를 열어 물고기와 용龍이 수영하는 방법을 얻었고, 하늘과 땅을 끊어 귀신이 다닐 길이 없었으며, 초목 또한 마땅히 머리를 조아리고, 흙과 돌이 그것을 위해 빛을 발하였다.(주3)

이로부터 운문문언 선사에 대한 극도의 찬탄과 그 선사상이 활달하다는 평가를 엿볼 수 있다. 그런데 이러한 평가는 『인천안목人天眼目』 권 2에서 보이는 임제종을 평가하는 “권서卷舒와 종금縱擒, 살활殺活이 모두 자재自在하였다.”(주4)라는 구절을 떠올리게 한다. 물론 북송대에 활동한 소해가 남송대에 찬술된 『인천안목』을 볼 수는 없었겠지만, 후대에 ‘권서’, ‘종금’ 등은 임제종의 특질을 논할 때 많이 사용되는 구절이다. 어쩌면 소해의 안목에서 운문종과 임제종을 유사하게 본 것이라는 의구심이 드는 것은 분명하다.

후대에 문언의 선사상을 ‘운문고고雲門高古’, 혹은 ‘중류衆流를 절단하고 정해情解가 통하지 않음’이라고 평가한다. 이러한 문언의 사상적 특질은 아마도 목주도종으로부터 깨달음을 열었던 것에 기인한다고 유추할 수 있다. 사실상 많은 선사가 제시한 선사상에 자신이 처음 깨달음을 열었던 것과 관련한 내용이 주를 이루는 경우가 많이 보인다.

예를 들어 마조도일은 남악회양으로부터 벽돌을 갈아 거울을 만든다는 계기로부터 깨달음을 열어 ‘선비좌와禪非坐臥’를 유행시켰으며, 위산영우는 백장이 화로에서 찾아낸 불씨를 통해 깨달음을 열고서 ‘진불여여眞佛如如’를 제창했고, 동산양개는 운암담성으로부터 ‘즉저개시卽這個是’의 말을 듣고서 흐르는 물에 비친 그림자를 보고 깨달음을 열어 ‘보경삼매寶鏡三昧’를 제시하였다. 이처럼 선사들은 자신이 처음 깨달음을 얻은 기연과 관련된 선사상을 제창하는 경우가 상당히 많이 보인다.

앞에서 「행록」에 보이는 목주도종을 참알한 것을 언급했지만, 『운문광록』 권하에 실린 「유방유록遊方遺錄」에는 다음과 같이 좀 더 상세하게 언급되고 있다.

운문선사가 처음 목주도종 선사를 참알하고자 가는데, 목주가 선사가 오는 것을 보자 바로 문을 닫아 버렸다. 선사가 문을 두드리자 목주는 “누구인가?”라고 물었고, 선사는 “접니다.”라고 답하였다. 목주가 “무엇 하러 왔는가?”라고 묻자 선사는 “기사已事가 아직 분명하지 않으니, 선사께 지시指示를 바랍니다.”라고 하였다. 목주는 문을 열고 한 번 보고는 바로 선사를 물리치고 문을 닫았다. 이처럼 3일을 계속하여 문을 두드렸는데, 3일째에 이르러 목주가 문을 열자 선사는 바로 들어가려고 하자 목주는 선사를 움켜잡고 “말하라! 말하라!”라고 하였다. 선사가 머뭇거리자 목주는 문을 밀면서 “진나라 시대의 쓸모없는 물건이로다.”라고 하자 선사는 이로부터 깨달음에 들었다.(주5)

이로부터 문언이 깨달았음을 알 수 있으며, 이후 몇 년 동안 목주의 처소에서 머물렀다. 이러한 문언의 깨달음은 이후 학인들을 제접提接하는 과정에서 보이는 ‘일자관一字關’과 상당히 관련이 있다고 하겠다.

운문의 일자관一字關

『운문광록』에는 다음과 같은 문답이 보인다.

문: 어떤 것이 일구一句입니까?

답: 거擧.

문: 어떤 것이 선禪입니까?

답: 시是.

문: 아비를 죽이고 어미를 죽이면, 부처 앞에 향하여 참회하는데, 부처를 죽이고 조사를 죽이면, 어떤 곳을 향해 참회합니까?

답: 로露.

문: 부모가 허락하지 않아 출가를 얻지 못하니, 어떻게 출가합니까?

답: 천淺.

문: 평생 악惡을 쌓고 선善을 알지 못하고, 평생 선을 쌓고 악을 모르니, 이 뜻이 어떠합니까?

답: 촉燭.

문: 어떤 것이 운문검雲門劍입니까?

답: 조祖.

문: 어떤 것이 운문雲門의 일로一路입니까?

답: 친親.

문: 어떤 것이 도道입니까?

답: 거去.(주6)

『운문광록』에는 이외에 이러한 한 글자로 답하는 경우가 상당히 다양하게 보인다. 그런데 여기에서 운문의 답은 사실상 질문과 전혀 관계가 없다고 할 수 있다. 물론 굳이 의미를 찾고자 한다면 찾을 수도 있겠지만, 과연 그것이 운문의 의도라고는 생각되지 않는다. 이 일자관의 핵심은 학인에게 질문의 내용과 관련이 있거나 없거나가 중요한 것이 아니라 글자 자체로부터 그 내용을 이해하지 못하게 하고, 단편적인 언어의 의미를 초탈하여 지견知見과 망상妄想, 정식情識을 타파시키는 것을 목적으로 한다고 볼 수 있다.

사실상 이는 목주가 문언에게 말하라고 강요하다가 “진나라 시대의 쓸모없는 물건이로다.”라고 내뱉었고, 문언이 그 말에서 깨달음을 열었던 것과 연계하여 이해해야 하지 않을까 한다. 목주의 말도 사실상 그 상황의 흐름에 맞는 말이라고는 볼 수 없기 때문이다. 그리고 『운문광록』에는 학인의 질문에 여러 글자로 답하는 경우도 많이 나타난다. 예를 들자면 다음과 같다.

문: 어떤 것이 운문의 일곡一曲입니까?

답: 섣달 이십오일이다.

문: 어떤 것이 학인의 자기自己입니까?

답: 산을 유람하며 물에서 논다.

문: 어떤 것이 법신法身을 꿰뚫는 구句입니까?

답: 북두칠성 속에 몸을 감췄다.

문: 무엇이 진진삼매塵塵三昧입니까?

답: 발우鉢盂 속의 밥과 통桶 속의 물이다.

문: 어떤 것이 눈 내린 산에 진흙소가 우는 것입니까?

답: 산과 강이 달아난다.

문: 일념一念이 일어나지 않으면 또한 잘못이 없습니까?

답: 수미산須彌山이다.(주7)

이러한 문답도 사실상 일자관과 같은 의도라고 해석할 수 있을 것이다. 질문에 대한 답이 올바른가 하는 점은 전혀 중요하지 않을 것이다. 이러한 문답을 굳이 해석하고자 한다면, 학인들에게 답을 주는 것이 아니라 그렇게 묻고 있는 본질이 더욱 중요하며, 이를 통하여 자신의 정해情解를 제거하여 본래면목本來面目을 명확하게 보라는 것이라 하겠다. 그 때문에 문언은 “들고[擧] 돌아보지 않으면, 바로 어긋나버리니, 헤아려보려 한다면 어느 겁에나 깨닫겠는가?”(주8)라고 설파하고 있다고 하겠다. 이러한 측면에서 운문은 철저하게 의심을 경계하고 있으며, 이른바 ‘의심즉차擬心即差’를 강조하고 있음을 볼 수 있다. 그에 따라 이에 이어서 그를 논하고자 한다.

<각주>

(주1) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷上(大正藏47, 545a), “熙寧丙辰三月二十五日, 權發遣兩浙轉運副使公事蘇澥序.”

(주2) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷上(大正藏47, 545a), “其傳於世者, 對機、 室錄、 垂代、 勘辨, 行錄歲久或有差舛. 今參考刊正一新鏤板, 以永流播.”

(주3) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷上(大正藏47, 545a), “祖燈相繼, 數百年間, 出類邁倫, 超今越古, 盡妙盡神, 道盛於天下者, 數人而已. 雲門大宗師, 特爲之最. 擒縱舒卷, 縱橫變化. 放開江海, 魚龍得游泳之方; 把斷乾坤, 鬼神無行走之路, 草木亦當稽首, 土石爲之發光.”

(주4) [宋]智昭集, 『人天眼目』 卷2(大正藏48, 311b), “卷舒縱擒, 殺活自在.”

(주5) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷下(大正藏47, 573b), “師初參睦州蹤禪師, 州纔見師來, 便閉却門. 師乃扣門, 州云: 誰? 師云: 某甲. 州云: 作什麼? 師云: 已事未明, 乞師指示. 州開門一見便閉却師. 如是連三日去扣門, 至第三日州始開門, 師乃拶入, 州便擒住云: 道道! 師擬議, 州托開云: 秦時.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.