[신행 길라잡이 ]

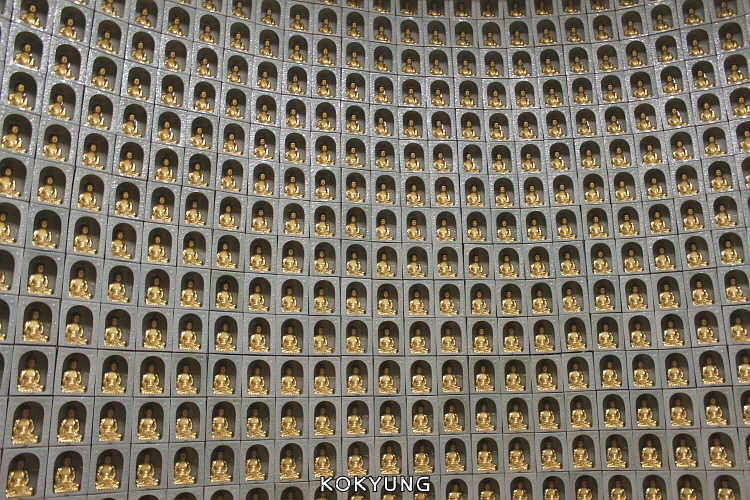

원불願佛, 나를 향상의 길로 이끄는 부처님들

페이지 정보

일행스님 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 09:25 / 조회3,667회 / 댓글0건본문

질문

요즘은 어느 사찰에서나 원불願佛을 조성하고 있습니다. 그냥 석가모니불만 조성하는 사찰도 있지만 대개의 경우 석가모니불, 관세음보살, 지장보살 등을 조성하지요. 그런데 원불을 모실 때 개개인마다 해당하는 원불이 다르다는 말씀을 하시는 스님들이 계시더군요. 어떤 스님은 관세음보살을 말씀하시고, 어떤 스님은 석가모니불을 말씀하십니다. 게다가 지장보살을 원불로 모신다고 하면 그 사람 자체를 다른 이보다 업業이 많은 사람으로 비하하는 면이 없지 않아 있습니다. 과연 원불을 모신다는 것이 어떤 의미이며 또한 개인마다 모시는 원불이 업에 따라 다른 것인지 알고 싶습니다.

답변

질문을 보고 『불교사전』에서 ‘원불’을 찾아보았습니다.

원불願佛

① 자기自己가 일생 동안 섬기는 불상佛像.

② 중생 제도를 본원本願으로 하여 나타난 불佛.

이 『불교사전』의 의미에서 일반 불자들이 사용하는 개념은 ①번일 것입니다. 그런데 불상을 향해 예경禮敬하는 이유는 무엇일까요?

‘불상佛像’은 이 세상에 오셔서 무명無明의 중생인 우리를 지혜의 해탈자解脫者로 거듭나도록 일깨워주시는 ‘부처’라는 큰 스승을 표상表象하는 성스러운 상像입니다. 그래서 그 존상尊像을 대하는 불자佛子들의 의식에는 여전히 우리들 곁에서 냉철하면서도 자애로운 가르침을 주시는 마치 살아있는 스승을 대하는 듯한 마음이 있습니다. 그래서 그 존상에 무한한 예경禮敬을 올리는 것이지요.

대승불교에서는 부처님을 세 가지의 몸으로 언급합니다. 부처의 삼신설三身說로서, 법신法身·보신報身·화신化身이 그것입니다. 일종의 부처라는 존재를 체體·상相·용用이라는 관점에서 묘사하고 있는 것입니다. 먼저 우리에게 나투셔서 보여주시는 무결無缺하고도 성스러운 모습[상相]으로서의 부처님, 보신報身입니다. 대표적으로 노사나부처님이라고 부르죠. 그리고 가르침으로서 우리를 밝은 지혜로 인도해 주시는 대자대비의 역할자[용用]로서의 부처님, 화신化身입니다. 석가모니부처님이 대표적입니다. 화신불化身佛의 가르침으로 인해 존재에 대한 변화의 이치에 안목眼目이 열리면서 각자에게 드러나는 뭇 존재의 실상의 모습[체體], 이를 의인화하여 법신法身이라 하며 비로자나부처님이라고 부릅니다.

대승불교에서는 이렇듯 부처님을 ‘이치에 의한 사실 그대로서의 부처님’과 ‘현상적으로 보여지는 무결하고 성스러운 모습의 부처님’, ‘중생제도의 역할을 보여주시는 부처님’, 이렇게 보기 때문에 석가모니부처님 한 분이 아니라 많은 명호名號의 부처님을 언급합니다.

나를 향상의 길로 이끄는 분이 곧 부처님이니

예전에 저는 많은 명호의 부처님을 ‘한 부처님의 다양한 모습으로 보아야 할까? 아니면 각각의 한 분으로 봐야 할까?’라는 의문을 가진 적이 있습니다.

그런데 사실 가만히 보면 이런 의문을 가질 이유가 없습니다. 어느 쪽으로 보든 다 맞기 때문입니다. 예컨대, 자녀를 둔 한 여성을 보더라도 자녀에게는 엄마이고, 남편에게는 아내이고, 부모에게는 딸이고 누군가에게는 친구로 불리듯 관계와 입장에 따라서 다양한 모습과 이름을 갖을뿐더러 그 역할도 다릅니다.

또 저마다의 모습으로 살아가는 많은 분들이 주위에 있고, 그분들과의 관계 속에서 나의 어리석음과 부족함을 스스로 느끼고 개선해야겠다는 자극과 일깨움을 주는 분들이 도처에 있습니다. 이분들 때문에 내가 공부 수행의 필요성을 느끼고 발심發心하여 향상向上의 길로 나아가게 된다면 이분들은 나에게는 선지식善知識과 같고, 스승과 같은 분들이라 할 수 있습니다.

백련암 의식집 ‘예불대참회문’에 있는 ‘108배 참회예경문’에 맞춰 절을 하면 89분의 부처님의 명호를 접하게 됩니다. 그럴 때면 착잡한 마음과 함께 감사한 마음이 일어나곤 합니다. 나를 바라보는 누군가에게 저마다의 입장에서 보는 다양한 나의 모습이 있을 수 있다는 사실을 생각하면 지금의 나를 어서 크게 바꾸어야겠다는 분심憤心이 들면서 이 부처님의 명호처럼 그런 존재가 되었으면 하는 마음이 들곤 합니다. 때로는 관계 속에서 지금의 나로서 누군가를 대한다는 게 왠지 미안해지기 때문입니다. 감사한 측면은 미혹한 우리들에게 자극과 일깨움을 주면서 많은 부처님의 명호처럼 곳곳에서 다양한 모습으로 살아가는 부처님들이 있다는 생각이 들면 희망이 솟기 때문입니다.

찾고자 하는 마음이 있으면, 구하고자 하는 마음이 있으면 『화엄경』의 선재동자가 구도행각을 나섰을 때 만나는 53의 선지식처럼 곳곳에서 자극받고 도움받을 수 있으리라 생각합니다.

원불을 모시는 진정한 의미

불상佛像은 ‘부처’(깨달은 분)의 의미의 상징이기에 설명이 좀 길어졌습니다.

불자들은 불상으로 표현된 그분의 모습을 통해서 우리를 향한 그분의 절절한 마음과 크나큰 가르침을 생각하게 됩니다. 그리고 그 마음과 가르침을 배우고 실천하고자 다짐합니다. 이 다짐이 곧 원력願力입니다.

따라서 불상 앞에서 나 자신을 숙이고 예경을 올림은 부처님의 마음[불심佛心]과 가르침[불법佛法]에 대한 지극한 존경의 표현이고, 이런 예경의 마음은 스스로에게 부처님의 가르침에 흠뻑 젖어 들도록 하여 마침내는 나 자신을 부처님처럼 만들어 나가게 할 것입니다.

이런 이유로 불상은 물질적 형상이긴 하나 그 상징적 의미로 인해 여전히 내 곁에서 나에게 법法의 가르침을 일깨워 주는 큰 스승의 모습으로 다가오는 것입니다. 비록 나무나 쇠로 조성된 상像이지만, 그 상을 대할 때마다 나의 무명無明을 밝혀주고자 하는 큰 스승의 고구정녕苦口丁寧한 마음과 그 가르침을 떠올리고, 닮고자 하고, 배우고자 하는 마음이 일어난다면, 여전히 내게는 살아 있는 큰 스승의 모습인 것입니다. 이것이 우리가 부처님의 형상, 즉 불상을 모시고 있는 이유라 할 것입니다.

하지만 사찰에 다니는 불자라고 자부하면서 부처님의 상을 대할 때 이런 마음을 갖기보다는 현세의 복福이나 갈구하는 행위를 한다면, 이는 거룩한 부처님의 상像을 불자 스스로 우상화偶像化하는 것이 됩니다. 큰 스승으로서의 상징물이 아닌 복이나 주는 하나의 신神의 형상으로 취급해 버리는 큰 허물을 짓는 셈이지요.

적어도 불자라 한다면 앞으로 법당에 들어가서 부처님의 상을 대할 때마다 다음과 같은 마음을 가져야 할 것입니다.

1) 중생을 향한 한없는 당신의 자비심을 잊지 않겠습니다.

2) 중생의 무명을 밝혀주기 위한 당신의 한없이 높고 큰 가르침을 받들어 배우겠습니다.

3) 그리하여 궁극적으로는 나 자신도 당신처럼 되겠습니다.

각설하고, 부처님이 당신의 한없는 마음을 우리에게 펼쳐 보이시는 형태는 매우 다양하다고 했습니다. 중생에게 다가오는 모습은 어느 한 가지가 아닌 수만 가지입니다. 부처의 모습이 아닌 우리와 흡사한 보살의 모습으로도 오십니다. 소위 관세음보살, 문수보살, 보현보살, 지장보살과 같은 ‘권화權化보살’님들이 그분들입니다.

이 권화 보살님들은 부처님의 또 다른 화신化身으로 여겨지면서 각각 저마다의 상징적 의미를 갖습니다. 대자비의 표상이신 관세음보살, 대지혜의 표상이신 문수보살, 대행원력의 표상이신 보현보살 등등…. 하지만 이렇게 각 보살님에게 붙어 있는 상징적 의미는 부처님이 우리들에게 펼쳐 보이고자 하는 마음 중에서 한 부분을 구체화시켜 보여주고자 한 것이기에, 그분들을 단순히 그 의미로만 보아서는 안 됩니다.

예를 들면. ‘관세음보살은 자비만 베푸시고, 문수보살은 지혜만 일깨우시고, 지장보살은 지옥고地獄苦 중생만 건져 내시는 분이다’라고 특정한 의미로만 보지 말라는 것입니다. 언제부터인가 불자들에게 다가오는 각 권화 보살님의 이미지가 마치 어느 특정 분야만의 전문가처럼 인식되어 버린 측면이 있습니다.

지혜가 없는 자비는 생각할 수가 없고, 원력과 실천이 결여된 자비 역시 생각할 수도 없습니다. 또한 원력과 자비의 행 없이는 진정한 자기 정화를 이룰 수 없으며, 저 깊은 내면의 반야般若(지혜)도 끄집어내기 어렵습니다.

자기 정화의 완성을 의미하는 깨달음이라는 정상에 오르는 길은 여러 갈래가 있습니다, 각 길마다 나를 지도해 주는 본받아야 할 큰 스승들이 있습니다. 부처님의 화신이라 일컬어지는 권화 보살님들도 그런 분들이라 여기시면 됩니다.

따라서 내가 어떤 권화 보살님의 상징성에 큰 감화를 받았다면, 그 보살님을 내 신행 생활의 스승으로 삼아 그분의 대원력과 대자비심 그리고 대실천의 행을 본받아 나 자신에게도 구현하고자 노력해야 합니다. 원불願佛을 모심으로써 그러한 노력에 자극과 도움이 된다면 이보다 더 좋은 원불을 모시는 이유는 없겠지요.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.