[불교로 읽는 서유기 ]

쌍차령에서 양계산으로

페이지 정보

강경구 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 09:50 / 조회182회 / 댓글0건본문

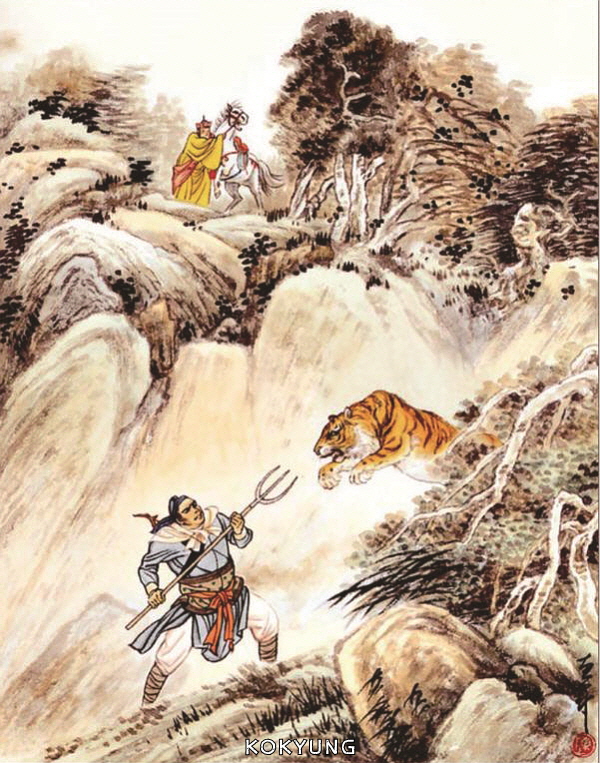

삼장은 쌍차령 유백흠劉伯欽의 집에서 저녁 식사를 대접받는다. 여기에 묘한 겸상이 차려진다. 채식을 지키는 삼장에게는 기장밥에 나물무침의 채식이, 유백흠에게는 호랑이 고기·노루 고기·뱀·여우·토끼 고기를 잔뜩 쌓은 육식상이 차려진다. 그렇게 겸상으로 식사를 마친 뒤 유백흠은 삼장에게 집을 구경시킨다. 뒤뜰의 초당에는 많은 활과 화살들이 구비되어 있고, 대들보에는 호랑이 가죽이 걸려 있었으며, 벽에는 창과 칼과 강차와 몽둥이가 기대어 세워져 있었다. 유백흠은 초당의 가운데에 놓인 의자를 삼장에게 권한다. 잠시 후 초당을 나와 후원으로 가니 살찐 사슴과 노루들이 뛰놀고 있었다. 좋지 않을 때를 예비하여 동물들을 잡아다 기르고 있다는 것이었다.

육식과 채식의 겸상

번뇌를 상대하는 일에도 단계가 있다. 삼장이 호랑이를 만났을 때 경험했던 것처럼 기존에 이루었던 정신무장의 무기력함을 절감하는 단계도 있고, 유백흠의 경우처럼 애써 싸워서 쓰러뜨리는 단계도 있으며, 나중에 보게 되겠지만 손오공의 경우처럼 손쉽게 잡아 그 가죽을 옷으로 입는 차원도 있다. 유백흠은 얼룩무늬 호랑이와 경천동지의 싸움을 벌여 그것을 식량으로 삼는다. 그 결과의 향유가 육식이다. 여기에 삼장의 채식이 끼어든다. 시절 인연을 기다려 자연이 주는 것을 받아드는 것이 채식이다.

육식 유백흠과 채식 삼장의 겸상은 유위적 노력과 무위적 맡김이 공존하는 차원을 표현하기 위한 장치이다. 그것은 불교사적으로 유명한 육조혜능의 전기적 사실을 채용한 것이기도 하다.

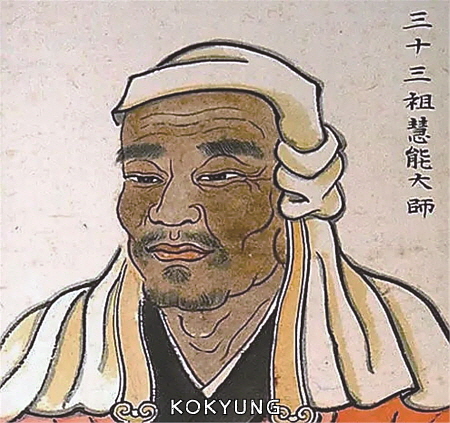

나는 이후 조계에 도착한 뒤에도 나쁜 사람들의 추격을 받았습니다. 그래서 사회四會 지역에서 사냥꾼의 무리에 약 15년간 섞여 지내면서 재난을 피하였습니다. 그러면서 수시로 사냥꾼들에게 상황에 어울리는 방식으로 법을 설하곤 하였습니다. 사냥꾼들은 항상 나에게 그물을 지키도록 했는데, 매번 살아있는 동물들이 보이면 모두 풀어 주곤 하였습니다. 밥을 먹을 때는 고기를 삶는 솥의 가장자리에 채소를 얹어 익혔습니다. 누가 그 이유를 물으면 ‘고기 옆의 채소[肉邊菜]를 먹고 있다’고 대답하곤 하였습니다.

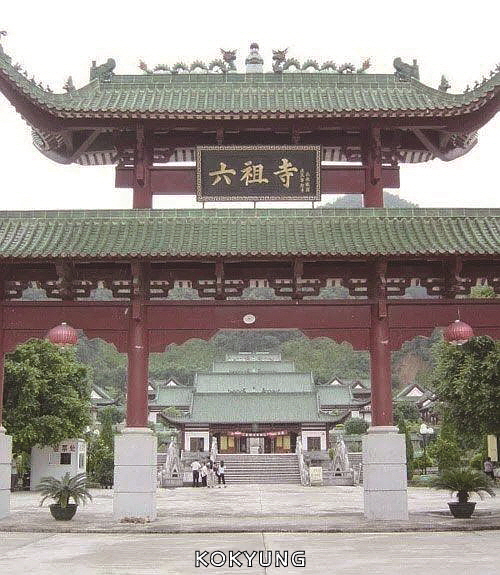

육조혜능이 오조홍인에게 인가를 받은 뒤 남방으로 내려간 뒤 15년간의 은둔생활을 할 때 사냥꾼 무리에 섞여 살았다고 얘기된다. 그 당시 혜능은 사냥꾼들과 함께 식사를 했는데 항상 고기를 삶은 솥에 채소를 익혀 먹었다는 것이다. 그렇다면 고기 솥에서 익힌 채소, 육변채肉邊菜라 불리는 이것은 육식일까? 채식일까?

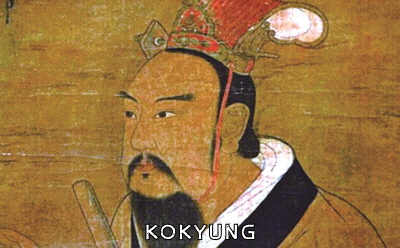

육식 금지의 계율은 중국에서 제정된 것이다. 불법천자 양무제는 「술과 고기를 금지하는 계율[斷酒肉文]」을 제정하여 반포한다. 육식이 불살생의 계율에 위배되고 자비의 씨앗을 끊어버린다는 이유에서였다. 양무제는 여기에 강제조항까지 설치한다. 육식 금지의 계율을 지키지 않는 사문은 환속시켜 다시 호적에 편입시키겠다는 것이었다. 그로 인해 채식의 전통이 중국불교에 자리 잡게 된 것이다.

혜능은 육식 금지의 계율이 보편화된 상황에서 고기 솥에 채소를 익혀 먹었다. 고기를 삶은 국물에 채소를 익혀 먹은 이것은 육식일까? 채식일까? 분간하기 어려운 문제다. 그래서 일부 해석가들은 육변채를 고깃국물이 닿지 않는 솥의 가장자리에서 익힌 채소였다고 보기도 한다. 그런데 육식의 여부는 혜능에게 그리 중요하지 않은 일에 속한다. 오직 자성을 바로 보는 일을 불교의 전부로 생각하는 입장에 있었기 때문이다.

육식에서 채식으로, 채식에서 걸식으로

원래 불교의 계율에서는 살생을 금하면서도 육식을 금지하지 않았다. 그것은 출가수행자들이 걸식을 하던 상황과 관련되어 있다. 걸식은 인연대로 오는 것을 받아들이는 일이다. 그것은 집착의 방기와 인연의 수용이라는 불교적 지상과제를 실천하는 현장이었다. 그러니까 불교의 핵심을 체화한 혜능에게 육식 금지의 계율이 특별한 의미를 가질 수는 없었다. 그럼에도 혜능은 고기 옆에 채소를 익혀 먹는 행동을 보여준다.

이 육식과 채식의 공존을 두고 혜능의 철저한 계행 정신을 확인하는 입장도 있고, 불법 실천에 있어서의 탄력적 태도를 발견하는 입장도 있다. 그런데 철저한 계행을 실천하는 입장이었다면 직접 조리해 먹거나 거부할 수도 있는 일이 아니었을까? 또 탄력적 태도였다면 굳이 고기를 피할 필요가 있었을까? 그래서 다시 살펴보면 여기에서 우리는 모양에 지배되지 않는 혜능의 정신을 발견하게 된다. 그는 고기 옆에서 공양하면서 고기에 물들지 않았다. 고기를 먹지도 않았고 고기를 거절하지도 않았다. 그것은 혜능이 「모양을 세우지 않는 노래[無相頌]」에서 노래한 바, ‘세간에 있으면서 세간을 벗어나는’ 정신을 구현한 현장이었다.

이와 같이 육조혜능의 전기에 보이는 육식과 채식의 겸상에서 우리는 모양에 구속되지 않는 불이중도의 정신을 확인하게 된다. 이에 비해 삼장과 유백흠의 겸상은 수행의 초기, 유위적 노력과 무위적 맡김이 공존하는 단계를 상징하는 장치에 해당한다. 삼장은 아직 출발한 지 얼마 안 되는 이 지점에서 차원의 진화를 통해 진정한 여행에 진입하고자 하는 단계에 있다. 그것은 삼장이 저녁을 마친 뒤 목격한 후원의 풍경을 통해서도 잘 나타나 있다. 유백흠은 사냥의 피비린내가 물씬한 초당으로 삼장을 안내하여 그 가운데 의자에 앉게 한다. 번뇌를 물리치는 싸움에서 승리한 주인공이라는 뜻이다. 결국 유백흠의 차원은 승리를 거둔 주체를 주인공으로 세우는 한계를 갖는다.

그래서 삼장은 여기에 오래 앉아 있지 않고 뒤뜰로 나간다. 그곳에는 살찐 사슴과 고라니 무리가 사람을 무서워하지 않고 뛰놀고 있었다. 사냥할 수 없을 때를 대비하여 기르고 있는 짐승들이라는 것이었다. 피비린내 나는 초당이 망상 및 장애와 싸워온 과거를 상징한다면 순화된 사슴과 고라니가 뛰어노는 뒤뜰의 풍경은 망상이 쉽게 순화되는 현재를 상징한다. 그러니까 삼장의 채식은 무위적 실천의 부분적 성취를 상징한다. 이 채식의 완성형은 인연대로 오는 것을 받아드는 걸식에 있다. 이후 삼장은 본격 여행의 과정에서 걸식에 길들여지게 된다. 그러니까 현재 삼장은 채식과 육식의 겸상으로 상징된 바, 사냥(육식)→목축(겸상)→채식→걸식의 단계 중 목축과 채식의 단계에 있다. 그 채식은 고기를 익힌 기름 솥에서 지어낸 것이었다. 겉으로는 무위의 길, 채식에 들어선 것처럼 보이지만 여전히 유위적 노력을 필요로 하는 육식의 단계에 걸쳐 있다는 얘기가 된다.

쌍차령에서 양계산兩界山으로

유백흠의 집에서 하루를 묵고 나니 마침 유백흠 부친의 기일이었다. 이에 삼장은 정성을 다해 경전을 읽어주는 천도재를 거행한다. 『금강경』, 『관음경』, 『법화경』, 『미타경』, 『도망경度亡經』, 『공작경孔雀經』이 그 독송한 경전들이었다. 그렇게 재를 지내느라 삼장은 유백흠의 집에서 하루를 더 묵게 된다. 그날 밤 유백흠 가족들의 꿈에 그 부친의 영혼이 나타나 말한다. 삼장의 천도재로 죄업을 씻고 부잣집으로 환생하게 되었다는 것이었다. 유백흠의 온 가족이 감격하고 감사해했음은 물론이다.

이후 삼장은 유백흠의 호위를 받으며 서천 여행을 다시 시작한다. 반나절쯤 갔을까? 눈앞에 큰 산이 나타났다. 양계산이라고 불리는 산이었다. 산의 동쪽은 당나라 땅, 산의 서쪽은 타타르 유목종족의 땅으로서 그 경계에 있기 때문에 붙은 이름이었다. 유백흠은 그 중턱에 이르자 삼장에게 작별을 고한다. 경계 저쪽의 맹수들이 유백흠을 두려워하지 않으므로 그 경계를 넘을 수 없다는 것이었다. 그렇게 아쉬운 작별을 하는 참인데 산자락에서 천둥과 같은 소리가 들려왔다. “우리 사부님이 오셨구나! 사부님이 오셨어!” 천상을 어지럽힌 벌로 500년간 산에 갇혀 인고의 세월을 보내던 손오공이 내는 소리였다.

망자의 천도와 『도망경度亡經』(바르도 퇴돌)

삼장이 유백흠 부친의 명복을 빌며 독송한 여러 경전 중, 『도망경度亡經』은 티베트 불교의 영향을 받게 된 이후에 중국에 유행한 밀교계 경전이다. 우리말로는 『티베트 사자의 서』로 번역되어 있는 경전이다. 이 『도망경』은 티베트 불교에서 제2의 붓다로 존중되는 파드마삼바바의 저서로서 티베트 밀종을 대표하는 경전이다.

14세기에 발견되었으며 저자인 파드마삼바바가 숨겨놓은 경전이라는 뜻에서 복장伏藏으로 불리기도 한다. 7세기 초·중반(602∼554)을 살았던 현장삼장이 접할 수 없었던 경전임은 물론이다. 그런데 이 『도망경』을 삼장이 천도재에 독송했다는 것이다. 티베트 불교가 성행하였던 원대 이후의 불교 지형이 『서유기』에 반영된 결과다. 『공작경』 역시 밀종의 소의경전으로 다라니의 위력을 설파하는 내용으로 이루어져 있다. 현장삼장에서 100년이 지난 뒤 활동한 역경사이자 중국 밀종의 조사인 불공不空이 번역한 경전으로서 역시 현장삼장이 접한 일이 없는 경전이다.

『서유기』는 다양한 불교적 교의들을 수용하고 있는데 티베트 불교의 흔적 역시 뚜렷하다. 역사적 사실로 볼 때 현장은 인도를 왕래하면서 티베트 지역을 경유하지 않았다. 그런데 『서유기』에는 티베트 불교와 관련된 내용들이 여러 곳에서 확인된다. 오사장국烏斯藏國에서 저팔계를 만나 여행단에 합류시킨다는 내용도 그 하나이다. 저팔계가 살던 나라인 오사장국烏斯藏國은 ‘태양[烏]이 숨는[藏] 나라’라는 뜻이다. 이것은 티베트를 부르는 중국어 명칭인 서장西藏과 통하는 이름이다. 서장西藏 역시 ‘서쪽으로 태양이 숨는 나라’라는 뜻이기 때문이다. 손오공이 도술을 부릴 때마다 주문을 외는데 이 역시 티베트 불교, 혹은 밀교의 교의와 밀접한 관계가 있는 것으로 확인되는 지점이다.

양계산과 오행산

양계산은 원래 오행산五行山으로 불리던 산이다. 오행산은 500년 전 천상을 어지럽히던 손오공을 가두기 위해서 여래의 손이 변해서 된 산이었다. 오행산이라는 이름은 만사만물이 다섯 요소의 임시적 화합일 뿐임을 알라는 뜻을 갖는다. 만물이 오행의 화합이라면 영원불멸, 지고지상의 실체를 주장할 일이 없다. 그러니까 오행산은 하늘과 나란한 성인[齊天大聖]으로 스스로를 절대시하던 손오공에 대한 순화교육의 현장이었다. 그것이 양계산으로 바뀐 것이다.

이 오행산과 양계산은 의미적 연관성을 갖는다. 무엇이 의미적 연관성인가? 나를 포함한 만사만물이 오행의 조합에 불과하다. 이것을 바로 알면 생멸의 이 언덕에서 불생불멸의 저 언덕으로 건너가게 된다. 그래서 오행산은 두 경계를 나누는 양계산이 된다. 다음으로 육식과 채식의 사건을 통해 암시된 바와 같이 유위와 무위를 나누는 경계가 된다. 양계산은 육식 위주의 유백흠이 건너갈 수 없는 산이다. 양계산을 앞에 두고 유백흠은 이렇게 말한다.

스님께서는 모르시겠지만 이 산은 양계산이라 하는데 동쪽의 반은 우리 대당大唐의 관할 지역이지만 서쪽은 타타르 지역입니다. 저곳의 이리와 호랑이들은 저에게 항복하지 않습니다. 저도 경계를 넘어설 수 없으니 스님께서 혼자 가시도록 하십시오.

여기에서 중국은 가지可知의 세계, 유위의 차원이고, 중국의 밖은 불가지不可知의 세계, 무위의 차원이다. 그래서 양계산은 유위와 무위, 가지와 불가지를 가르는 경계가 된다. 한편 양계산은 3현(십주, 십행, 십회향)과 10성(10지)의 경계에 있는 가행위加行位를 상징하는 산이기도 하다. 현장이 번역과 전파에 주력한 유식에서는 깨달음의 성취에 다섯 단계가 있다고 본다. 자량위資糧位, 가행위加行位, 통달위通達位, 수습위修習位, 구경위究竟位가 그것이다. 이중 자량위는 본격적인 구도 여행을 위한 조건을 구비하는 단계로서 10주, 10행, 10회향의 지위를 포함한다. 이에 비해 통달위는 본격적인 여행을 시작하는 10지의 초입[初地]에 해당한다. 유식에서는 자량위와 통달위 사이에 가행위라는 중간적 단계를 설정한다. 양계산은 바로 이 가행위에 대한 형상화에 해당한다. 그 구체적 내용에 대해서는 다음에 살펴보고자 한다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

의상조사 법성게 강설 ②

성철스님의 미공개 법문 무량원겁즉일념無量遠劫卽一念 하나가 전체고, 전체가 하나로 제법이 융통무애하기 때문에 무량한 원겁이 즉 일념이고 일념 이대로가 무량원겁…

성철스님 /

-

아득히 멀고 먼 따왕사원

따왕사원이 자리 잡은 아루나찰주는 아득히 멀다. 거대한 인도대륙에서도 최동북부에 자리 잡고 있는 곳으로 이름마저도 ‘해가 뜨는 곳’으로 불린다. 북쪽으로는 티베트, 남쪽으로는 방글라데시, 동쪽으로는…

김규현 /

-

독일 ❶ 독일에 불법을 펼쳐 온 함부르크불교협회

이 글에서는 함부르크불교협회를 소개하고, 지난 70년의 역사와 함께 협회가 추구하는 바를 말씀드리고자 합니다. 또한 제가 불교와 인연을 맺게 된 여정과 함부르크불교협회로 오게 된 이야기도 함께 나누…

고경 필자 /

-

지금 바로 이 순간, 연근 톳밥

요즘 우리 사회는 있지도 않은 행복을 과장하고 자랑하기 위해 사는 삶보다 아주 보통의 하루를 사는 삶으로 피로감을 줄이고, 지금 바로 이 순간이 우리 삶에 얼마나 큰 행복감을 주는지 알아가는 중이란…

박성희 /

-

원불願佛, 나를 향상의 길로 이끄는 부처님들

질문요즘은 어느 사찰에서나 원불願佛을 조성하고 있습니다. 그냥 석가모니불만 조성하는 사찰도 있지만 대개의 경우 석가모니불, 관세음보살, 지장보살 등을 조성하지요. 그런데 원불을 모실 때 개개인마다 …

일행스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.