[작고 아름다운 불교의례 ]

조왕신 ❷ 일상을 함께하는 정겨운 신

페이지 정보

구미래 / 2025 년 2 월 [통권 제142호] / / 작성일25-02-04 11:01 / 조회325회 / 댓글0건본문

소박한 부뚜막 위에 머무는 조왕신은 크고 작은 바람을 전하며 의지하기에 더없이 편안한 존재이다. 이에 행자는 물론 후원後院 소임의 스님들은 수시로 조왕신에게 기도하였다. 갱두羹頭를 맡았을 때는 국이 시원하고 깊은 맛으로 끓여지길 빌었고, 공양주 소임이 돌아오면 밥이 고루 잘 익기를 빌었다. 이렇듯 조왕신과 함께하는 후원의 삶은 참으로 든든했을 법하다.

“새 행자 좀 보내주세요.”

신심이 끝도 없던 행자 시절, 노스님들은 아궁이 앞에 쪼그리고 앉아 초발심을 다지고 또 다졌다. “조왕님, 맞는지 봐주세요.” 하고 부지깽이를 두드리며 『천수경』을 익혔고, 서러울 땐 조왕신에게 마음을 기댄 채 타오르는 불길에 빠져들면 어느새 무념무상이 찾아들곤 하였다.

후원 대중이 부족할 때도 조왕신에게 바람을 전했다. 막내 스님이 뒷산에 올라 첫눈에 들어오는 곧은 나뭇가지를 가져와서 부지깽이를 만들어 부뚜막에 세워놓은 채, “새 행자 좀 보내주세요.” 하며 조왕신에게 기도드리는 것이다. 그러고 나면 신기하게도 ‘참신하고 진발심眞發心한 행자’가 들어왔다. 새 행자가 오면 조왕신에게 함께 절 올려 보고하고 장애 없이 식구가 될 수 있도록 빌었다.

일상에서 조왕신을 대하는 모습도 후원을 지키는 어른을 섬기듯 하였다. 반듯하지 않은 공양물이라도 대중이 먼저 손대는 법 없이 조왕신에게 올리는 것이 우선이었다. 깨진 수박을 불전에는 올릴 수 없지만, 바깥에서 들어온 귀한 공양물이니 조왕신에게 올렸다가 먹은 것이다. 조왕신이 엄하고 두려운 신격이라기보다 출가수행자들과 일상을 함께하는 정겨운 신이었음을 느끼게 한다.

특히 부뚜막은 조왕신을 모시는 곳이자 공양간의 청결을 상징하는 공간이라, 예전에는 흙을 물에 개어 덧발라 주는 ‘맥질’을 자주 해야 했다. 부뚜막을 황토로 마감하던 시절이기에 시간이 지나면 흙이 조금씩 흘러내릴 뿐 아니라 그을음이 끼기 때문이다. 따라서 사찰마다 주기적으로 맥질을 하여, 1960년대 초 탄허呑虛 스님이 학인들과 3년 결사를 하던 삼척 영은사에서는 열흘마다 황토물로 부뚜막과 벽을 칠하는 규범을 지켰다.

매일의 일과로 맥질을 하는 스님도 있었다. 불을 피워 밥을 할 때마다 부뚜막에 발자국이 생기고 그을음이 올라오니 이 일을 일상으로 삼은 것이다. 진관사 노스님은 1950년대 쌍계사 국사암에서 공양주를 살 때, 부뚜막 한쪽에 용기를 준비해 두고 저녁 숭늉을 내간 다음 황토를 물에 개어 바르며 하루를 마무리하였다. 정갈한 부뚜막에 반들반들 윤나는 가마솥을 걸고 공양을 지었으니, 조왕신 또한 그 정성에 감응할 수밖에 없었을 듯하다.

조왕단에 올리는 마지

마지摩旨는 사시巳時에 부처님께만 올리는 것이라 보기 쉽지만, 각 전각의 주인으로 모신 성현과 신중 모두에게 올리는 사찰이 많다. 이를테면 산신각을 지키는 산신, 칠성각을 지키는 칠성신에게도 마지를 올리는 것이다. 그뿐 아니라 공양간은 전각이 아니건만 부뚜막의 조왕단에도 마지가 오른다.

각단 마지의 전통이 깊은 순천 송광사에서는 매일 학인과 행자들이 공양간에서 각 전각의 마지를 내간 다음, 조왕단에 마지를 올리고 있다. 행자가 조왕단 마지의 뚜껑을 열고 죽비를 치면, 모두 일손을 멈추고 조왕신에게 합장 반배를 한다. 송광사 조왕신은 나무로 짠 감실에 탱화로 모시고, 여닫이문을 달아 연기와 그을음을 막았다. 탱화 속의 조왕신은 좌우에 아궁이 땔감을 대는 담시역사擔柴力士, 음식을 만드는 조식취모造食炊母를 거느린 모습이다.

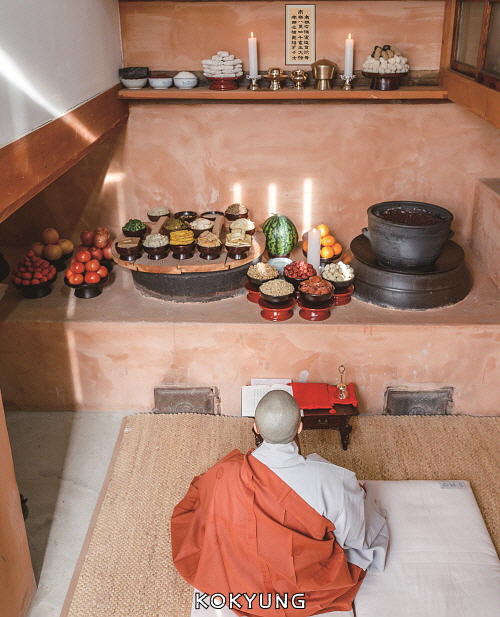

전통 공양간을 복원한 강남 봉은사에서는 가마솥에 불을 때어, 대웅전을 중심으로 매일 12개의 전각에 올릴 사시마지를 짓고 있다. 이때 공양간 중앙에 모신 조왕신에게도 빠짐없이 마지를 올린다. 그런가 하면 동대문 청량사에서는 1995년 대방채에 불이 나기 전까지 공양간 조왕단에 빠짐없이 마지를 올렸는데, 마지를 올리는 분은 부처님 외에 오직 조왕신이었다.

대방에 불이 나서 다시 지을 때 공양간이 없어졌지만, 그전에는 매일 사중에서 조왕불공을 올렸죠. 조왕단에는 바깥에서 들어오는 것, 매일 부엌에서 생산되는 것을 다 올린다고 보면 됩니다. 그러니까 마지도 매일 조왕님께 올리죠.

청량사 회주 동희스님의 말이다. 산신도 칠성신도 받지 못한 마지가 조왕단에 오른 것은, 공양간에서 만들거나 외부에서 들어오는 모든 음식을 조왕신에게 올렸기 때문이다. 신격의 위상과 무관하게, 대중의 생명과 건강을 다루는 존재로서 조왕신에 대한 인식과 감사하는 마음이 일상화되었음을 알려준다.

아울러 ‘매일 조왕불공을 올렸다’고 했듯이, 조왕신을 향한 일상의 예경禮敬 또한 간단한 합장 반배에 그치지 않고 정식으로 예경문을 염송하였다. 조석예불을 할 때면 본전의 새벽예불 후와 저녁예불 전에 각 전각의 예불이 이어지는데, 조왕신을 모신 공양간도 예외가 아니었다. 아침저녁의 조왕 예경은 대부분 사찰에서 자취를 감췄으나, 선암사에서는 적묵당寂默堂 공양간에 모신 조왕신을 대상으로 지금도 예경 의식이 이어진다.

사찰에 따라 밥을 다 지었을 때도 조왕신에게 감사기도를 올리고 대방으로 들이거나, 불단에 올릴 마지를 불기佛器에 담아서 조왕단에 먼저 예를 갖춘 다음 내가기도 하였다. 이를테면 해인사에서는 예전에 아침 공양을 지어놓고 공양주가 죽비를 치면 공양간의 모든 대중이 합장 반배한 다음 밥을 퍼서 대방에 들였다. 일상으로 되풀이되는 부처님과 제자들의 공양이지만, 늘 감사한 마음으로 끝까지 소홀함이 없는 정성을 살필 수 있다.

섣달그믐에 올리는 조왕기도

일상의 섬김뿐만 아니라 섣달그믐이면 갖가지 공양물을 차려놓고 조왕신에게 기도를 올린다. 한 해를 마무리하는 시점에 대중의 건강을 보살펴준 은혜에 감사하며, ‘사성四聖(불·보살·성문·연각)은 오전에 모시고, 육범六凡(천상·인간·아수라·축생·아귀·지옥)은 해질녘에 부른다’는 전통 관념에 따라 초저녁에 올리는 의식이다. 큰 절에서는 대개 주지가 중심이 되지만 ‘대중을 먹여 살리는 조왕님’으로 섬기며 조실이 직접 나와서 절을 올리기도 한다.

그뿐 아니라 조왕신이 하늘에 올라가는 주기가 매달 그믐이라 하여, 서울 전통사찰 가운데 미타사·보문사·승가사·진관사·청량사 등에서는 지금도 그믐마다 조왕기도를 올린다. 이들 사찰은 노스님들이 지극정성으로 조왕신을 섬겨온 전통을 잇고 있으며, ‘불전佛錢을 놓아야 복을 받는다’ 하여 스님들이 조왕단에 불전을 놓고 절하는 풍습도 있다.

큰 절 내에 여러 개의 암자를 두고 각자 살림을 하는 보문종 보문사와 옥수동 미타사에서는 매달 그믐 조왕기도를 어떻게 올릴까. 보문사의 경우, 공용의 전통 공양간이 있어 암자마다 재물을 가져와서 차례대로 기도하는 데 비해, 전통 공양간이 없는 미타사에서는 각 암자의 주방에 모신 조왕신 앞에서 기도를 올린다. 이처럼 암자마다 조왕신을 모셨더라도 전통 공양간이 있을 때는 ‘부뚜막 위에 모신 조왕신’에게 기도 올리는 것이 법도이다.

범어사에서는 섣달 보름에 사천왕과 조왕신에게 각각 기도를 올린다. 이날 저녁 사부대중이 천왕문에 모여 사천왕四天王 기도를 올린 다음, 공양간으로 가서 조왕기도를 이어간다. 외각과 후방에 자리한 천왕문과 공양간은 소홀하기 쉬운 영역이지만, 한 해가 바뀌는 시점에 안과 밖을 보살펴 주는 존재들에게 감사함을 새기며 회향하는 여법한 의례라 하겠다.

진관사에서는 매달 그믐에 전통 공양간에서 기도를 올리는 전통이 깊다. 중창주 진관스님이 오대산 월정사 지장암에 머물 때 조왕기도를 장엄하게 모셨기에 그 전통을 이은 것이다. 따라서 매달 원주가 부뚜막에 공양물을 차려놓고 조촐하게 기도를 올리지만 ‘조왕신은 기름진 음식을 즐긴다’ 하여 부각·두부전·녹두전 등 정성들인 재물을 빠뜨리지 않는다.

섣달그믐에는 일 년에 단 한 차례 만드는 조왕편이 재물로 함께 오른다. 시루에 오곡을 켜켜이 쌓아 찌는 조왕편은 ‘조왕신에게 올리는 떡’이라 하여 사찰마다 중시했으나, 근래에는 쉽게 찾아보기 힘들게 되었다. 사중의 모든 스님이 모여 「조왕청」으로 공양을 올리고 나면, 대웅전에서 섣달그믐의 묵은 제사를 마친 주지가 동참하여 사부대중을 위한 축원이 이어진다.

성주는 바깥주인, 조왕은 안주인

조왕신은 대개 남성으로 여기지만 이른 시기에는 여성으로 인식하는 경우가 많았다. 이는 모계사회를 반영하는 것이자 부엌을 다루는 어머니의 존재가 투영된 것이다. 그러다가 조왕신의 도상에서 드러나듯이, 부계 질서가 강화되면서 유교·불교의 제도권에서는 조왕신을 점차 남성으로 인식하기에 이르렀다.

이에 비해 민간에서는 ‘남성 중심의 조상제사’와 ‘여성 중심의 가신신앙’으로 구분하여, 조왕신의 여성성이 두드러진다. 특히 강원지역에서는 가신신앙의 대상 중에서도 성주신을 바깥주인, 조왕신을 안주인으로 여긴다. 성주신은 집안의 우두머리 신으로, 다른 지역의 경우 한지로 접은 신체神體를 대들보 등에 걸어두는 데 비해, 이곳에서는 부엌에 성주신을 모신다. 그 이유는 부엌에 머무는 안주인 조왕신과 짝을 이루도록 하기 위함이다.

땅설법 전승 사찰로 알려진 삼척 안정사에서는 윤달이 든 이듬해 시월마다 ‘화엄성주대재華嚴聖主大齋’를 올린다. 104위 화엄성중으로 자리한 옥택신屋宅神이 곧 성주신을 뜻하기에, 이날 성주신을 모시고 가정의 평안을 기원하는 것이다. 이 의례에서 조왕신의 활약이 크다.

우선 조왕신에게 올리는 공양물을 보면 뒤집은 솥뚜껑 위에 청수 주발을 놓고, 양쪽에 ‘숯불이 담긴 화로’와 ‘밥주걱을 넣은 물바가지’를 배치한다. 이는 조왕탱화에 묘사된 담시역사와 조식취모의 민속적인 표현이다. 두 존재를 알지 못하더라도 부엌일이 돌아가려면 부뚜막에 불을 지피고, 밥을 지어 주걱으로 퍼야 하니 모두 조왕신이 흡족해할 필수용구들이다.

또한 청해 모실 분들에게 재회齋會가 개설되었음을 알리는 사자를 ‘조왕사자竈王使者’로 설정해 두고 있다. 수륙재·예수재 등의 사자는 명부冥府를 왕래하며 재회를 알리는 사직사자四直使者인 데 비해, 화엄성주대재는 산 자를 위한 의례이니 조왕사자를 파견하여 성현과 성중을 청하는 것이다. 조왕신이 주기적으로 하늘을 왕래하는 존재라는 점에 착안하여 사자 역할을 맡긴 셈이다.

부처님께 공양을 올릴 때면, 조왕신이 앞선 가운데 마지를 가마에 모시고 이동하는 독특한 이운의식이 따른다. 존귀한 이에게 식사를 올릴 때 음식을 만든 주방장이 앞장서듯, 공양간을 맡은 조왕신이 마지를 호위하며 불단으로 향하는 모습이 더없이 극진하다.

의례를 마치면 신도들에게 ‘성주 위목位目’을 나누어주는데, 이는 사찰에서 배부하는 신체에 해당한다. 강원도에서는 가정에 성주신 신체를 모실 때 백지에 실·쌀·등을 묶어두는 경우가 많다. 따라서 사찰에서 나누어주는 성주 위목 또한 이를 수용하여, 한지를 접어 쌀을 넣은 뒤 실타래로 밥주걱을 묶은 모습이다.

‘밥주걱’을 함께 묶어주는 것은 안정사의 창조적 발상이다. 민간에서 ‘성주=남편, 조왕=부인’으로 보고 있기에 조왕신을 상징하는 밥주걱을 성주 위목과 짝을 이루게 하였다. 이러한 의미 부여에 대해 신도들은 환호한다. 사찰에서 받은 성주 위목을 집에 모시면, 부처님의 가피와 신중의 위상으로 더욱 든든하게 집을 지켜줄 법하다.

이처럼 조왕신은 부뚜막 위에서 일상을 함께하는 신이기에, 후원을 지키는 어른으로 섬기는 동시에 지극히 민속적인 수용에 이르기까지 다채로운 문화를 꽃피워 왔다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

의상조사 법성게 강설 ②

성철스님의 미공개 법문 무량원겁즉일념無量遠劫卽一念 하나가 전체고, 전체가 하나로 제법이 융통무애하기 때문에 무량한 원겁이 즉 일념이고 일념 이대로가 무량원겁…

성철스님 /

-

아득히 멀고 먼 따왕사원

따왕사원이 자리 잡은 아루나찰주는 아득히 멀다. 거대한 인도대륙에서도 최동북부에 자리 잡고 있는 곳으로 이름마저도 ‘해가 뜨는 곳’으로 불린다. 북쪽으로는 티베트, 남쪽으로는 방글라데시, 동쪽으로는…

김규현 /

-

독일 ❶ 독일에 불법을 펼쳐 온 함부르크불교협회

이 글에서는 함부르크불교협회를 소개하고, 지난 70년의 역사와 함께 협회가 추구하는 바를 말씀드리고자 합니다. 또한 제가 불교와 인연을 맺게 된 여정과 함부르크불교협회로 오게 된 이야기도 함께 나누…

고경 필자 /

-

지금 바로 이 순간, 연근 톳밥

요즘 우리 사회는 있지도 않은 행복을 과장하고 자랑하기 위해 사는 삶보다 아주 보통의 하루를 사는 삶으로 피로감을 줄이고, 지금 바로 이 순간이 우리 삶에 얼마나 큰 행복감을 주는지 알아가는 중이란…

박성희 /

-

조왕신 ❷ 일상을 함께하는 정겨운 신

소박한 부뚜막 위에 머무는 조왕신은 크고 작은 바람을 전하며 의지하기에 더없이 편안한 존재이다. 이에 행자는 물론 후원後院 소임의 스님들은 수시로 조왕신에게 기도하였다. 갱두羹頭를 맡았을 때는 국이…

구미래 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.