[한중일 삼국의 선 이야기 ]

5산문학의 최고봉 젯카이 추신의 선시

페이지 정보

원영상 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 10:13 / 조회7회 / 댓글0건본문

중세 교토와 가마쿠라 각각의 5산을 중심으로 일어난 5산문학은 일본 선종문학의 전성기를 말한다. 시문, 일기, 논설, 수필 등의 방대한 문학작품이 쏟아졌다. 한문을 자유자재로 구사하며 격조 높은 한시를 쓴 젯카이 추신(絶海中津, 1334∼1405)은 기도 슈신(義堂周信)과 함께 5산문학의 쌍벽을 이룬다.

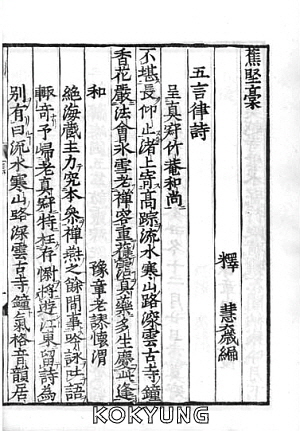

그는 교토의 건인사와 남선사, 가마쿠라의 건장사에서 여러 스승들을 모시고 수학했다. 기도의 의발시자이기도 했다. 1368년에는 명나라로 건너가 중천축사, 영은사. 성호만수사 등을 역방하며 고승들의 가르침을 받았다. 대혜파의 계담종륵의 분향시자를 맡기도 했으며, 젯카이라는 도호道號를 받았다. 계담을 통해 4·6문의 한시 작법을 일본에 전했다. 명망이 높아 홍무제(주원장)의 초청을 받아 만나기도 했다. 1378년 귀국하여 일왕과 무사들의 존경을 받았다. 그의 스승인 무소 소세키의 유적을 재흥하며 무소파의 발전에 힘을 쏟았다. 녹원원鹿苑院의 주지이자 승록僧錄으로서 5산과 임제종 사원을 총괄했다. 그의 저술로는 『젯카이화상어록』과 『초견고蕉堅藁』 등이 있다.

홍무제를 만나다

젯카이는 선승으로서 격동의 시대를 살며 높은 정신세계를 구현하고자 했다. 중국 문화와의 접점을 최대한 활용하고 일본선의 토착화를 위해 언어를 활용했다. 도속의 귀의를 받아 선종의 독자적인 세계를 구축하는 데에 큰 역할을 했다. 그의 선시는 맑고 높은 기개를 느끼게 한다. 시의 풍광 속에 유불선 삼교를 녹여내고 있다. 여기서는 앞의 어록과 시문집에 기록된 그의 시를 통해 5산문학의 세계로 들어가 보고자 한다. 지면 관계상 한문은 생략한다.

먼저 홍무제와 나눈 시다. 젯카이는 “구마노산(熊野峰)의 산록에 서복徐福의 사당이 있고, 만산에 약초는 비온 후 널려 있네. 지금 바다 위 파도는 평온하고, 만리 호풍好風에 하루 빨리 귀국하면 좋으련만.”이라고 읊었다. 서복은 진시황제의 명령으로 동해의 봉래산에 불로장생의 선약을 구하러 간 사람이다.

봉래산을 일본의 옛 신사와 고찰이 즐비한 구마노산에 비유했다. 그리고 명나라의 건국으로 중국이 태평성대 누리기를 기원하고, 홍무제의 장수를 염원한 것이다. 켓카이가 중국에 갔을 때, 막 명나라가 건국되어 질서를 찾아가던 때였으므로 외교적으로 절호의 기회였던 것이다. 홍무제는 “구마노산은 높아 자손들의 사당이 있고, 송근松根과 호박琥珀이 참으로 비옥하군. 그 옛날 서복은 선약을 구하러 가고, 지금까지도 여전히 돌아오지 않고 있구나.”라고 화답했다. 은근히 젯카이의 시를 인정한 것이다.

무심도인의 시경詩境

젯카이의 『초견고蕉堅藁』에 등재된 163수의 시는 무심無心과 무주無住의 경지, 자연 풍경, 유불도의 인물들, 인간사의 다양한 관계를 그리고 있다. 그중에는 따로 오도시를 제시하지 않는다. 아마도 이 시 전부가 오도의 차원에서 나온 것인지도 모른다. 「향엄격죽香嚴擊竹」에서는 “남양탑 아래 벽돌이 날려갈 때, 일격 소리 앞에 번뇌를 잊어버린다. 근래의 총림, 이 일이 없구나. 만산의 수죽脩竹 푸르게 널려 있네.”라고 읊는다. 수죽은 가늘고 긴 대나무를 말한다. 향엄이 하북성의 남양에 있는 무당산에 올라 혜충국사의 유적에서 안거하며 대오한 일을 떠올리고 있다. 5백 년 전 치열했던 당시 수행자들에 비해 쇠퇴한 총림과 나른한 수행자들을 비판하고 있다. 오도의 안목으로 향엄과 그의 세계를 바라보고 있는지도 모른다.

산수는 선시의 단골 메뉴다. 자성의 체용이 산수에 비견되기 때문이다. 세속의 모든 인연은 구중의 산속에서는 티끌에 불과하다. 굳이 산속이 아니더라도 결가부좌한 그 자세로 산수의 세계와 하나가 된다. 젯카이는 여러 시에서 이 산수를 노래한다. “사람의 세상, 사는 동안 행로가 어렵구나. 한거閑居하니 구석구석 청산을 차지하누나.”, “몸을 쉬고 마음을 즐겁게 하는 것은 구함 없는 곳에 있구나. 스스로 이를 추인麁人이라 하고 굳이 쉴 것도 없도다.” 추인은 교양이 없는 비문명인을 말한다. 그러나 여기서는 번뇌나 욕망에 물들지 않는 소박한 사람을 뜻한다. 바로 그러한 심경으로 사는 사람이 한가한 도인이다.

보다 깊은 선정의 심경을 읊기도 한다. 그가 사사한 중국의 선월禪月이 쓴 시에 운을 써서 다음의 시를 지었다. “한 암자에 일도 없고 오직 푸르기만 하다. 잣나무 열매 타다 남은 고불古佛 앞, 번개 같고 이슬 같은 심신, 참으로 잠시 머문다. 굴뚝새의 서식, 남은 세월을 보낸다. 초록의 쑥 솟은 창밖에 해는 높이 떴구나. 황조 소리 속에 한잠을 잔다. 나는 묻노니 산거山居 왜 좋아하는가라고. 산속, 이는 곧 사선천.”

자연과 하나가 된 암자에서 향 대신 잣나무 열매로 불전에 올린다. 덧없는 육신이지만 새소리에 묻혀 한숨 자는 자신이 선계仙界에 노니는 것과 같다. 산거 자제가 색계의 선정에 깊이 들어가 어떤 잡사에도 물들지 않는 선심의 생활임을 젯카이는 보여주고 있다.

명리를 버리고

명리에 대한 그의 심정은 <산거>라는 제목의 시에 잘 나타나 있다. “명리를 구하지 않고, 가난을 염려하지 않는다. 은처隱處하는 산은 깊고 속진俗塵에서 멀다. 세월은 저물고 하늘은 차가운데 누가 친구가 되어줄까. 매화는 달을 품고 가지 하나가 새로워지는구나.” 한겨울 매화와 같은 고결한 수행자로서 권력과 명예와 가진 것에 구애되지 않고 있다. 아마도 만년의 작으로 여겨진다. 나이가 들어도 도심은 더욱 깊어지고 있음이 느껴진다.

이는 그가 모셨던 기도의 작풍과도 닮았다. 기도는 “나이 오십에 쇠약한 늙은이. 게으르고 못나서 조풍祖風의 계승에는 마음이 없다. 속객을 막는 폐문을 괴이타 하지 말라. 한적함의 맛, 봄이 무르익은 듯하다.” 가풍을 이을 생각마저 없을 정도로 심연에 든 무심한 도인이 된 것이다. 탈속한 수행인들은 부산한 세태 속에서도 조석으로 자연의 심경을 회복하여 일일시호일을 맞이하고 있는 것이다.

젯카이가 중국에서 돌아와 이바라키에 숨어지낼 때, 청계淸溪화상에게 화답한 시 또한 도의 심경을 노래하고 있다. “세상사 예전부터 변함이 많음을 애당초 일찍이 지금처럼 깨달았다네. 청산에 높이 누운 띠집 처마 아래 백운조차 이 마음 앎을 허락하지 않네.”라고 한다. 청산에 숨어 지내는 자의 허공 같은 텅 빈 마음에는 떠다니는 구름조차 자신을 찾을 수 없다. 남이 알아주든 몰라주든 세상일에 구애받지 않는 허심한 경지가 표현되어 있다. 당시 청계는 같은 무소파로 원나라에 유학하고 귀국하여 천룡사, 남선사 등의 주지로 이름을 날리고 있었다.

진경의 세계

그렇다면 그는 진리에 대해 어떻게 인식하고 있을까. 언어로 설명 불가한 세계를 시는 어떻게 제시할까. “진리는 현경玄境에 녹아들고, 미언微言은 도근道根을 번성시킨다.” 노자의 『도덕경』에서 진리를 “현지우현玄之又玄 중묘지문衆妙之門”이라고 한다. 현경은 물아일여의 세계다. 언표가 불가능한 도는 그윽하고 또한 그윽하다. 모든 묘함이 출현하는 문인 것이다. 내용상으로는 같은 것을 읊고 있음을 알 수 있다.

미언은 깨달은 자의 말이다. “그윽이 깃들어 참되게 사랑하는 곳. 삶의 이치 오히려 무료無聊하다. 한 번 웃고 진리의 주재자에게 묻는다. 백년은 어찌하여 적막한가.” 궁극의 경지에서 삶은 무상하다. 그 어떤 조물주라도 한 생은 그저 바람이 한 번 일어나 휩쓸어가는 것과 다르지 않다. 관조로써 삶을 바라보고 있다. 이러한 생각을 정리하듯 그는 “신神의 이치 정통하여 그윽하면서도 그윽하다. 유서幽棲를 차지한 곳, 백운의 가장자리.”라고 한다. 사물의 현상에 접하면서도 그 근원에 합일하여 성상性相에 자유자재한 세계에 노닐고 있음을 보여주고 있다.

파란고해波瀾苦海를 뛰어넘다

시의 세계에서는 유유자적한 삶을 보여주지만, 실제 현실은 그렇게 녹록치 않았다. 10년의 유학 후 귀국한 뒤에 막부의 3대 장군 아시카가 요시미츠(足利義満)가 그에게 귀의했지만 직언을 하는 바람에 대립하게 되었다. 여러 곳으로 몸을 피해 다니기도 했다. 후에 화해하여 다시 임제종 사찰에 등용되었다.

말년인 1399년 오에(應永)의 난이 일어났다. 젯카이는 요시미츠의 명령에 따라 그에게 반란을 일으킨 오우치 요시히로(大内義弘)의 진영에 가서 항복을 설득하도록 요청받아 실행하기도 했다. 그가 살던 시대도 영락없이 난세였다. 힘센 자가 권력을 잡는 약육강식이 여전했던 것이다. 불법은 과연 이러한 시대에 어떠한 역할을 할 수 있을까.

더욱이 동아시아는 더욱 요동치고 있었다. 중국은 원나라에서 명나라로 바뀌고 있었고, 한반도도 고려에서 조선으로 세력의 전환이 이뤄지고 있었다. 예나 지금이나 외교는 상대방의 정세에 의해 더욱 세심한 주의를 요한다. 이러한 시기, 5산문학을 가꾼 선승들의 활약이 두드러질 수밖에 없었다. 중국 유학승들의 역할은 일본을 수호하는 데에도 크게 기여했다고 할 수 있다. 인문세계였던 동아시아에서 격조 높은 외교문서를 통해 선린의 관계를 다졌던 힘이 승려들의 손에서 나온 것이다. 젯카이가 거쳐 갔던 사찰들은 5산문학의 요람들이었다. 그의 역할이 얼마나 컸던가는 충분히 짐작하고도 남음이 있다.

그는 몸의 수행도 한결같았다. 1353년부터 12년 동안 교토의 건인사에서 수행하던 때, 폭풍과 한서에도 빠짐없이 좌선과 송경을 게을리하지 않았다. 주지가 바뀌어도 그를 ‘정진당精進幢이라고 부르지 않는 사람이 없었다. 후에 그의 문하에 몰려든 수행자들은 한 명도 거절하지 않고 받아들여 교화했다. 틈나는 대로 『법화경』, 『원각경』, 『수능엄경』 등의 강의를 했다. 군중 속에서도 도심을 굳건히 지켰다. 그는 “절들은 황거皇居에 가까워 많은 귀인들이 놀러오고, 꽃을 보며 정원의 그윽함도 좋아하네. 선심은 아직 춘색에 지는 것은 아니네만 절마다 주렴은 걷어 말아 고리에 걸어놓았네.”라며 진속불이眞俗不二의 심경으로 그것을 지탱하는 불법의 세계에 굳게 뿌리 내린 자신을 바라본다.

젯카이는 지세(辞世)의 송으로 “허공이 땅에 떨어진다. 화성火星은 어지럽게 날린다. 공중제비가 곤두박질친다. 철위산鉄圍山을 가까스로 지나누나.”라고 읊었다. 수미산 주위에는 9개의 산과 8개의 바다가 있다. 가장 외연에 철분이 많아 붉게 보이는 산이 금강위산金剛圍山이라고도 하는 철륜위산이다. 그 밖으로는 우주의 끝이자 암흑이 지배하는 세계다. 그 산의 나락에서 공중제비를 하며 허공으로 사라지는 자신의 모습을 나타내고 있다. 천운으로 불법을 만나 우주를 품는 기연이 되었다. 무너지지 않는 불생불멸의 청정자성이 우주에 계합한 장렬하고도 호쾌한 일성이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

운문삼구, 한 개의 화살로 삼관을 모두 뚫다

중국선 이야기 49_ 운문종 ❹ 운문종을 창립한 문언은 이미 조사선에서 철저하게 논증된 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成의 입장에서 선사상을 전개하고 있다는 점을 앞에서 언급하였다. 그리고…

김진무 /

-

불교전파와 바다 상인들의 힘

기원전 1500~기원전 1000년경 쓰인 힌두교와 브라만교의 경전 『리그베다(Rig-Veda)』는 숭앙하는 신을 비롯해 당시 사회상, 천지창조, 철학, 전쟁, 풍속, 의학 등을 두루 다룬다. 베다에…

주강현 /

-

『님의 침묵』 탈고 100주년, ‘유심’과 ‘님의 침묵’ 사이

서정주의 시에 깃들어 있는 불교가 ‘신라’라는 장소를 바탕으로 하는 불교, 『삼국유사』의 설화적 세계를 상상의 기반으로 삼는 불교라면, 한용운의 시에 담긴 불교는 ‘형이상학’이나 ‘초월’ 혹은 ‘공…

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.