[한중일 삼국의 선 이야기 ]

다섯 개의 문답으로 구성된 『원돈성불론』과 『간화결의론』

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 10:22 / 조회15회 / 댓글0건본문

한국선 이야기 16_ 한국선의 정립, 보조지눌의 선사상 ❸

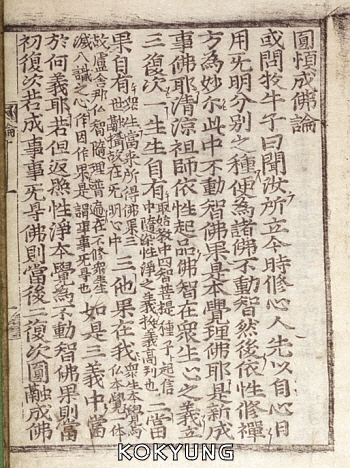

『원돈성불론』의 저술 동기

‘원돈성불론圓頓成佛論’이란 제목은 ‘원돈교’ 즉 ‘화엄’의 성불론을 의미한다. 그런데 지눌은 ‘원돈’의 의미를 ‘화엄’에 국한하지 않고 선과 화엄의 갈등 관계를 회통하는 방식으로 사용한다. 즉 선사禪師의 입장에서 화엄을 수용하여 ‘선과 화엄의 성불론이 다르지 않다’라는 점을 논증하고자 하는 것이 이 책의 저술 동기이다.

지눌은 당시 화엄종 승려들이 법장과 징관의 교판론에 의거하여 선종은 돈교頓敎에 배대하고 화엄은 원교圓敎에 배대하였다. 이에 따라 선종의 깨달음은 화엄의 성불론에 미치지 못한다고 인식하였다. 그런데 지눌은 당시 법장과 징관이 아닌 이통현李通玄의 『신화엄론』에 근거하여 화엄의 성불론과 선종의 깨달음이 일치한다는 주장을 펼친 것이다.

다섯 개의 문답

『원돈성불론』은 다섯 개의 문답으로 구성되어 있다. 지눌의 『권수정혜결사문』과 『수심결』과 『간화결의론』 등의 저술은 그 주제와 관련한 핵심적인 문제를 어떤 이가 지눌에게 묻고 이에 대하여 지눌이 대답하는 형식을 취하고 있다. 따라서 이러한 문답에 담겨 있는 핵심적인 의미를 파악하면 지눌의 사상을 이해할 수 있다.

첫 번째 문답의 주제는 ‘화엄과 선종의 성불론’이다. 이는 선종에서 주장하는 ‘본래성불本來成佛’에 대한 화엄종 승려들의 비판에 대한 지눌의 반박이다. 완전한 불성이 이미 우리의 마음속에 내재해 있다고 하더라도 이는 가능태이지 현실태는 아니다. 따라서 수행을 통하여 성불成佛하는 것이지 단박에 성불한다는 것은 허구라는 것이 화엄종 승려들의 입장이다. 이에 따라 “선종에서 말하는 부동지不動智의 불과佛果는 본각으로서의 이불理佛인가, 새로 이루어진 사불事佛인가?”라는 물음을 제기하고 있다. 이는 ‘닦음을 통하여 깨달음이 이루어지는가, 아니면 깨달음에 근거하여 닦음이 이루어져야 하는가?’ 하는 화엄과 선의 근본적인 입장 차이를 드러낸 것이다. 이에 대하여 지눌은 이통현의 『신화엄론』의 핵심적인 취지가 “부처의 부동지를 돈오頓悟하여 이를 발심의 근원으로 삼아야 한다.”라는 데에 있다는 점을 들어, ‘깨달음에 근거하여 닦음이 이루어져야 한다’라는 입장을 취하고 있다.

두 번째 문답의 주제는 ‘연기문과 성기문’이다. 이는 첫 번째 문제에 대한 보충이자 심화이다. 지눌은 ‘원융문의 입장에서 보면 부동지불의 설명이 가능하지만, 항포문의 입장에서 보면 부처와 중생은 분명히 다른 것이 아닌가?’라는 물음을 제기한다. 그리고 다시 이통현의 주장에 근거하여 반박하고 있다. 그것은 모든 사람에게 자심의 근본보광명지가 동일하게 존재한다는 것이다. 그래서 ‘자기의 무명을 깨달아 성취한 과지果智가 곧 이불理佛이자 사불事佛이며, 자불自佛이자 타불他佛이고, 인불因佛이자 과불果佛이다’라고 주장하고 있다.

세 번째 문답의 주제는 중생과 부처의 마음속에 있는 보광명지普光明智에 관한 것이다. 중생과 부처는 분명히 다르다. 중생은 오염된 마음에 의하여 연기하고 부처는 청정한 마음에 의하여 연기한다. 중생과 부처를 말하게 되면 그 근본적인 마음이 동일하다는 주장은 설득력을 잃기 마련이다. 이 문답 또한 앞의 두 주제가 심화된 것이다. 지눌은 마음을 쉬고 논쟁을 그치고서[息心無諍] 접근하라고 말한다. 연기문의 입장에서 생각하면 분명 부처와 중생은 다르지만, 돈오한 자의 입장에서 법계를 비추어보면 나와 남, 범부와 성인, 인행因行과 과위果位를 본래 갖추고 있다고 말한다.

네 번째 문답의 주제는 선종에서 주장하는 견성성불見性成佛에 관한 것이다. 즉 선종의 돈오성불, 견성성불을 인정한다 하더라도 그것은 화엄에서 말하는 사사무애事事無碍에는 미치지 못한다는 비판에 대한 지눌의 논박이다. 『대승기신론』의 체상용體相用 삼대三大를 통하여 말하면 선종의 견성성불은 체體를 깨달은 것이 상相과 용用은 갖추고 있지 않다고 화엄종 승려들은 비판한 것이다. 이러한 화엄종 승려들의 관점은 법장과 징관의 교판론에 근거한 것이다. 이에 대하여 지눌은 선문에도 화엄의 사사무애적인 관점이 드러나 있어서 화엄에서 선을 돈교로 이해하는 것은 잘못이라고 반박한다. 이어 선문의 교판이라 할 수 있는 체중현, 구중현, 현중현의 삼현문을 들어서 화엄의 사사무애는 삼현문 가운데 체중현에 속하는 것으로서 화엄의 성불이 선의 깨달음에는 미치지 못한다고 반박하기에 이른다.

다섯 번째 문답의 주제는 범부의 성불이 과연 구경각究竟覺인가 하는 점이다. 물론 이에 관한 지눌의 입장은 확고하다. 중생의 마음속에 이미 완전한 불성이 갖추어져 있다는 것이다. 화엄에서는 불성을 ‘근본보광명지’라고 말하는데, 그것이 십신 초위의 범부에게도 온전히 갖추어져 있다고 말한다. 이에 대하여 지눌은 다음과 같이 밝히고 있다.

이 근본보광명지根本普光明智의 불과佛果가 중생과 부처의 본래 바탕이기 때문에 이치와 현상, 본성과 모양, 선함과 악함, 오염됨과 깨끗함이 원만하게 갖추었으면서 동시에 모두 소멸되어 있다. 이것은 원효 대사가 세운 하나의 큰 법신불과 같다. 지혜의 본체는 본래 삼대를 갖추고 있기 때문에, 단지 본성이 깨끗한 본각의 이불理佛에 그치는 것이 아니다. 근본보광명지의 본체는 본래 십세十世의 멀거나 가깝거나 더디거나 빠름이 없기 때문에, 미래의 결과가 융섭되어서야 존재하는 것이 아니다. 근본 지혜는 나의 마음의 부처이기 때문에 수행을 통해 얻어지는 과果가 아니라, 나에게 (본래) 있는 것이다.(주1)

위의 인용문을 통하여 볼 수 있듯이 지눌은 돈오의 입각처를 화엄의 근본보광명지를 통하여 확고히 세움으로써 선교일치의 결론을 이끌어 낸 것이다.

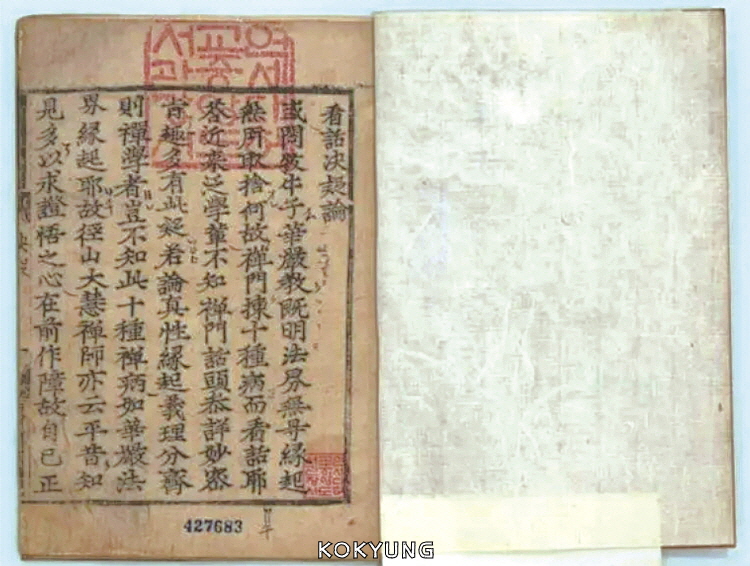

『간화결의론』의 저술 동기

‘간화결의론看話決疑論’이란 제목은 ‘간화와 결의에 관한 논’ 또는 ‘간화에 대한 의심을 해결하는 논’으로 해석할 수 있다. 이 책은 한국선에 있어서 간화선과 관련한 최초의 논서라는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 이 책의 제목을 통하여 보면 대혜의 간화선에 대한 쟁점을 소개한 것으로 생각할 수 있으나, 정작 책의 내용을 살펴보면 화엄과 간화선의 관계 설정에 대한 것이 주를 이루고 있다. 『원돈성불론』을 통하여 화엄과 선의 일치를 주장한 지눌이 『간화결의론』을 통하여 수행상에 있어서 화엄의 관법은 한계가 있다는 점을 밝히고자 한 것이 이 책의 저술 동기라 할 수 있다.

다섯 개의 문답

『간화결의론』 또한 다섯 개의 문답으로 구성되어 있다. 간화선은 남송 대 대혜종고大慧宗杲에 의해 주창된 선수행법으로서 지눌에 의하여 국내에 최초로 수용되었다. 대혜가 오대 북송시기 유행한 문자선의 폐풍을 극복하기 위해 간화선을 주창하였다면 지눌은 고려 화엄종 승려들의 선에 대한 비판과 화엄 관법을 극복하기 위한 대안으로 간화선을 수용하였다. 다섯 개의 문답의 내용에는 이러한 점이 분명히 드러나 있다.

첫 번째 문답의 주제는 화엄의 법계연기와 간화선 수행에 관한 것이다. 여기에서는 “화엄교학에서 이미 법계의 무애연기를 밝혔는데, 선문에서는 왜 다시 십종병十種病을 이야기하며 화두를 참구하는가?”라는 물음을 제기한다. ‘십종병’이란 무자 화두를 참구할 때 나타나는 열 가지 병통을 말한다. 이는 화엄의 사사무애의 사상에는 이미 완전한 진리를 이야기하고 있는데, 다시 화두 참구를 해야 하는가 하는 의문을 표한 것이다. 이에 대해 지눌은 “물론 화엄에서 말하는 뜻과 이치[義理]는 가장 완전하고 오묘한 것이다. 하지만 결국은 식정識情에 의해서 듣고 이해하여 헤아리는 것이다. 그러므로 선문의 화두를 참구하여 깨달아 들어가는 경절문徑截門에서는 불법을 이해하는 언어적인 개념[知解]의 병통이라고 (그것을) 모두 버리는 것이다.”(주2)라고 말한다.

두 번째 문답의 주제는 ‘지혜의 병통’에 관한 것이다. 이는 첫 번째 문답에 대한 보완이다. 여기에서는 ‘법성이 원융하여 연기함에 장애가 없다면 어찌 듣고 헤아림에 장애가 있는가?’라고 질문한다. 이에 지눌은 『원각경』을 인용하여 법계의 청정함을 얻은 자도 다시 ‘청정함’이란 견해에 의해 장애를 일으키는 것과 같이 알음알이의 병통은 벗어나기 어렵다고 말한다.

세 번째 문답의 주제는 선종의 이언절려離言絶慮에 관한 것이다. 이는 두 번째 문답에 대한 화엄종 승려의 반박이다. 화두 참구를 하는 목적이 ‘이언절려’ 즉 말을 떠나고 생각을 끊는 것에 있다면 이는 화엄을 비롯한 교종의 사상과 차이점이 없다는 것이다. 그렇다면 화엄과 선의 결정적인 차이점은 어디에 있는가? 그것은 진리 자체의 문제가 아니라 그것을 깨닫는 방법론 즉 수행의 문제이다. 화엄은 ‘식정識情’에 의하여 이해하고 헤아려서 진리를 깨달으려 하는데, 간화선 수행은 그 알고자 하는 생각을 차단하고 막아버리는 데에 특징이 있다. 따라서 화엄의 수행법보다 간화선이 우월하다는 것이다.

네 번째 문답의 주제는 화엄돈교와 선종의 이언절려에 관한 것이다. 이는 화엄종 승려의 입장에서 앞의 세 번째 답변에 대하여 다시금 의문을 제기하고 있는 것이다. 법장은 『화엄오교장』에서 부처님의 법설을 소승, 대승시교, 대승종교, 돈교, 원교로 분류한 바 있고, 징관은 선종을 돈교에 분류하였다. 그러나 이러한 법장과 징관의 교판론에 대하여 지눌은 동의하지 않고 화엄과 선종의 근본적인 차별점을 제기하고 있는 것이다. 이는 『원돈성불론』에서도 일관되게 견지하고 있는 지눌의 관점이다. 간화선의 깨달음은 단순하게 불변의 입장에서 이언離言만을 고집하는 돈교의 관점이 아니라, 수연隨緣의 사사무애를 수용하고 있음을 지눌은 강조하고 있는 것이다.

다섯 번째 문답의 주제는 화엄원교와 교외별전이다. 세 번째 네 번째의 문답은 화엄의 교판론에 의거하여 선이 돈교에 해당하여 화엄의 원교에는 미치지 못한다는 점을 지눌이 반박한 것이다. 화엄종 승려의 입장에서 지눌의 견해를 받아들여 선이 화엄의 교판에 의거한 돈교와는 다르다고 승복하였다고 한다면, 선은 결국 화엄의 원교와 동일하다고 말할 수 있다. 그런데 선종에서는 ‘교외별전’이라 하여 원교와도 다르다고 이야기하고 있다. 이에 대하여 화엄종 승려들이 문제를 제기하고 있는 것이다. 여기에서 지눌은 선교일치의 입장에서 사교입선의 입장으로 전환한다. 즉 화엄원교의 사사무애와 십현문의 진리도 불법에 대한 알음알이가 있으므로 간화선을 통하여 알음알이의 병통을 근본적으로 해소하지 않으면 안 된다고 말한다. 간화선을 수행하는 데에도 참의參意와 참구參究의 두 종류가 있는데, 화엄종 승려의 관행觀行은 참의에 해당하여 간화선의 참구에는 미치지 못한다는 것이다.

지눌 선사상의 특징과 의의

지눌의 『수심결』은 혜능의 돈오사상에 근거하여 돈오에 입각한 닦음의 원리를 제시하고 있다. 『원돈성불론』은 화엄에 관한 지눌의 입장이 잘 정리되어 있는 저술로서 법장과 징관에 의하여 정립된 화엄의 교판론을 비판하고, 이통현의 성기사상을 끌어들여 화엄사상과 선사상이 동일하다는 점을 논증하고 있다. 또한 화엄의 근본보광명지가 중생의 마음속에 본래부터 간직되어 있다는 점을 들어 돈오의 입각처가 화엄에도 있음을 논증하고 있다. 그리고 『간화결의론』은 대혜의 간화선 수행법이 화엄의 돈교와 원교를 뛰어넘어 알음알이의 병통을 근본적으로 제거할 수 있다는 점을 밝혀 사교입선의 입장을 견지하고 있다.

나말여초 형성된 선사상은 고려 전기 교종이 득세하면서 위축되었다. 선종 사굴산문 소속의 지눌은 당시 불교계를 주도하고 있던 화엄종 교학과의 대론을 통하여 선교일치, 사교입선의 입장을 천명하여 고려불교의 방향을 교종 중심에서 선주교종禪主敎從으로 바꾸어 놓았다는 점에서 그 의의가 크다.

<각주>

(주1) 知訥, 『圓頓成佛論』, 한불전 4책, p.731c. “此根本普光明智佛果 是生佛之體故 理事性相善惡染淨 俱圓俱泯. 如曉公所立一大法身佛也. 以智體本具三大故 非但性淨本覺理佛也. 以智體本無十世遠近延促故 非當果攝在也. 以根本智 是自心之佛故 非他果在我也.”

(주2) 知訥, 『看話決疑論』, 한불전 4책, p.733a. “然此義理雖最圓妙 摠是識情聞解思想邊量故. 於禪門話頭參詳徑截悟入之門 一一全揀佛法知解之病也.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

운문삼구, 한 개의 화살로 삼관을 모두 뚫다

중국선 이야기 49_ 운문종 ❹ 운문종을 창립한 문언은 이미 조사선에서 철저하게 논증된 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成의 입장에서 선사상을 전개하고 있다는 점을 앞에서 언급하였다. 그리고…

김진무 /

-

불교전파와 바다 상인들의 힘

기원전 1500~기원전 1000년경 쓰인 힌두교와 브라만교의 경전 『리그베다(Rig-Veda)』는 숭앙하는 신을 비롯해 당시 사회상, 천지창조, 철학, 전쟁, 풍속, 의학 등을 두루 다룬다. 베다에…

주강현 /

-

『님의 침묵』 탈고 100주년, ‘유심’과 ‘님의 침묵’ 사이

서정주의 시에 깃들어 있는 불교가 ‘신라’라는 장소를 바탕으로 하는 불교, 『삼국유사』의 설화적 세계를 상상의 기반으로 삼는 불교라면, 한용운의 시에 담긴 불교는 ‘형이상학’이나 ‘초월’ 혹은 ‘공…

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.