[거연심우소요]

서산대사의 호국정신이 깃든 도량

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 10:38 / 조회3회 / 댓글0건본문

거연심우소요 53_ 대흥사 ❷

상월화상은 선암사仙巖寺에 주석하며 화엄대강회를 열었고, 호암화상은 해인사와 통도사에 주석하며 활발하게 전법에 매진하다가 표훈사表訓寺에서 입적하였다. 연담화상은 그 뛰어난 총명으로 명성을 떨쳤는데, 『화엄경』을 통달한 후 여러 차례 강론을 열었으며 그를 따르는 자도 100여 명에 이르렀다. 그는 불가뿐 아니라 유가의 문적도 널리 터득하였고, 그의 시와 문장은 실로 뛰어나 불교가 내리막길을 달리고 있던 시절에 연담화상이 펼친 세계는 정녕 해동 ‘승가의 꽃[緇林之華]’이었다. ‘승가의 꽃’이라는 말은 연담화상의 시권詩卷에 붙이는 글에서 다산茶山 정약용丁若鏞(1762∼1836) 선생이 평한 찬사이다. 연담화상의 시를 모은 『연담대사임하록蓮潭大師林下錄』이 남아 있다. 대흥사가 오늘날까지 유지하고 있는 명성은 연담화상의 레거시(legacy) 위에 있다고 해도 과언이 아니다.

12종사와 13강사를 배출한 대흥사

12종사들이 화엄경 강회를 활발히 펼치면서 대흥사는 강회의 중심으로 자리를 잡았다. 그러나 환성화상의 참변을 겪으면서 환성화상과 상월화상 이후로는 다수 대중들이 모이는 화엄대회는 금기시되었다. 설파화상과 연담화상도 이를 열지 못했다. 당시에 불교계에서는 스승은 많으나 출가자는 줄고 있었고, 사찰들의 사정이 어려워져 강회 공간도 거의 없었다. 이런 상황 속에서도 대흥사에서는 각 요사寮舍마다 방장실方丈室을 두고 강사를 초빙하여 치열하게 공부하도록 하였고, 품계를 정하는 일도 매우 엄격하게 시행하였다. 아무리 법랍法臘이 오래되어도 ‘대사大師’의 칭호를 주지 않았다. 10년마다 표충사表忠祠 제삿날에 모든 승려들이 모인 자리에서 한 사람을 선발하여 침계루枕溪樓에서 당호堂號를 내리고, 강회를 열었는데, 이 강회에는 경전을 수학한 사람만 참석할 수 있었다. 이때 참석한 학인들이 100명을 넘어야만 대사의 품계를 수여하였다.

혜장화상은 대흥사로 출가를 하여 대강사로 명성을 떨쳤는데, 나중에는 백련사白蓮寺로 가서 주석하였다. 그는 30세에 이미 두륜산 법회의 맹주盟主로 명성을 떨쳤는데, 총명이 너무 뛰어나서 그랬는지 40세로 요절하고 말았다. 당시 혜장화상과 유배객 다산 선생 사이에 있었던 깊은 정신적 학문적 교유에 대해서는 「백련사」 편에서 써놓았다. 그의 제자로는 수룡색성袖龍賾性(1777∼?)과 기어자홍騎魚慈弘이 있다. 『대둔사지』의 편찬에서는 혜장화상이 초고를 남겨놓은 채 입적하자 완호화상, 수룡화상, 초의선사가 책임을 맡아 이를 완수하였다.

『대둔사지』를 편찬하던 시기에 대흥사의 가람은 금당천金塘川을 경계로 하여 남원南院과 북원北院의 두 영역으로 나누어져 별개의 사찰처럼 되어 있었다. 북원에는 대웅보전, 나한전, 시왕전十王殿, 팔상전, 칠성전, 조사전, 원통전, 수륙전, 문수전, 한산전寒山殿, 미타전, 승당과 선당, 침계루, 철경루鐵鏡樓, 향적루香積樓, 대양문大陽門 등의 당우가 있었다. 남원에는 극락전, 대장전, 지장전, 보현전, 약사전, 청풍료淸風寮, 벽안당碧眼堂, 정진당精進堂, 팔해당, 적조당寂照堂, 가허루駕虛樓, 해탈문解脫門 등의 당우가 있었다.

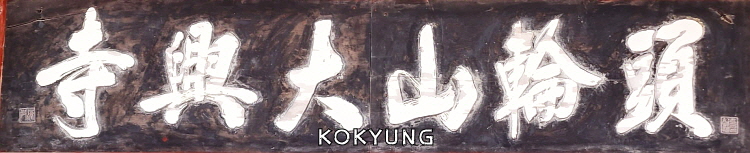

대흥사를 찾아들면 절의 초입에 「頭輪山大芚寺두륜산대둔사」라고 예서체로 쓴 현판이 걸려 있는 산문山門을 지나게 된다. 여기를 지나 여름날 녹음이 짙은 울창한 숲길을 따라 한참 가면 근래 지은 일주문이 멋있게 서 있다. 일주문에는 「頭輪山大興寺두륜산대흥사」라고 예서체로 쓴 현판이 걸려 있다. 서예가인 무외헌無外軒 김응현金膺顯(1927∼2007) 선생이 썼다. 일주문에서 산길을 따라 가면 반야교般若橋를 만난다. 다리를 건너 금당천을 따라 계속 걸어가면 금당천을 사이에 두고 북원과 남원의 두 구역으로 나누어지는 지점에 이른다.

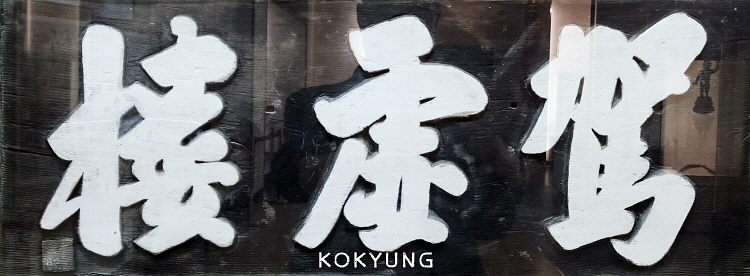

남원 구역으로 들어서면, 해탈문을 만나게 된다. 바로 붓다의 공간으로 들어가는 곳이라고 하여 천왕문은 없고 해탈문을 세운 것으로 생각된다. 겹처마에 맞배지붕으로 된 해탈문에는 「頭輪山大興寺두륜산대흥사」라는 현판이 걸려 있다. 현판의 글씨는 전라도관찰사와 여러 판서를 지낸 해사海士 김성근金聲根(1835∼1919) 선생이 북송의 미불米芾(1051∼1107)의 서풍이 스며 있는 그의 서풍으로 썼다. 해사풍海士風의 특징이 잘 나타나 있을 뿐 아니라 장대하고 시원시원한 느낌을 준다. 멋있다.

해탈문 안으로 들어가면 양쪽에 사자를 탄 문수동자와 코끼리를 탄 보현동자가 있고, 안쪽 문 위에는 「解脫門해탈문」이라고 쓴 현판이 걸려 있다. 원교圓嶠 이광사李匡師(1705∼1777) 선생이 붓을 활달하게 휘둘러 쓴 것이다. 현재의 해탈문은 2002년에 조성된 것인데, 이를 보면 옛날에 있었던 해탈문을 헐고 다시 세운 다음 옛 현판을 걸어 놓은 것으로 보인다.

태풍으로 일본까지 표류하다 돌아온 영험 있는 천불전

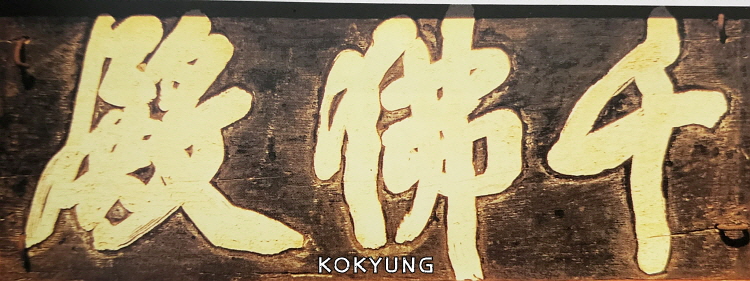

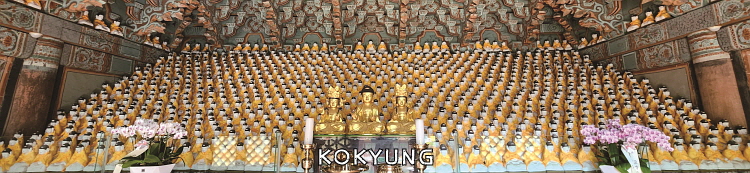

남원의 중심 불전은 천불전(보물)이다. 1811년(순조 11) 2월에 대흥사에 큰불이 나 전각 3동만 남기고 모두 불타버렸을 때 완호화상의 주도로 중창한 것이다. 「千佛殿천불전」의 현판은 이광사 선생이 썼다. 1817년 가을 대흥사에서는 천불을 조성하려고 화승 풍계현정楓溪賢正 화상을 초빙하였다. 풍계화상은 수십 명의 화원을 데리고 경주 불석산佛石山, 석굴암, 기림사祇林寺로 가서 11월에 옥돌로 불상을 조성하였다.

이 옥돌은 단단한 옥(jade)이라기보다 수분이 있는 때에는 조각하기 쉬운 경도가 낮은 백석白石인데, 감포, 경주, 포항으로 이어지는 경북 동남쪽 해안지역 산의 백석층에서 채석되었다. 석질이 곱고 연한 회색이거나 백색이어서 이물질이 없는 부분은 꼭 백옥이나 청옥과 같았다. 그래서 함월산이나 천태산 지역에서 이런 돌이 나는 산을 설산雪山 또는 옥산玉山으로 부르기도 했다. 이런 불석은 기림사 인근에서만 발견되었는데, 조선시대 후기부터 본격적으로 이곳의 불석으로 불상을 조성하는 일이 확산되었다.

원석은 부피가 커서 이동에 비용과 노력이 많이 들어 대부분 현지에서 불상을 조각하여 해로나 육로로 운송하였다. 대흥사뿐만 아니라 전국의 많은 사찰에서 와서 석질이 곱고 흰 불석으로 불상을 조성하여 갔다. 당시에는 불상 조성으로 기림사를 찾아오는 발걸음이 많아 매우 분주하였고, 유명한 조각승 승호勝浩=勝湖를 위시한 많은 조각승과 화승들이 절에 상주하면서 채석을 하고 불상을 조성하였다.

당시에 초의선사가 기림사에 간 것은 스승이 공들이고 있는 이 불사佛事 때문이었다. 화원 44명이 불상의 점안을 마친 후 소달구지에 실어 장진포長津浦로 운반하였다. 풍계화상은 상좌와 함께 육로로 장진포로 와서 해남행 함경도 흥원 상선에는 768위의 불상을 싣고, 완도 상선에는 232위의 불상을 실어 함께 출발하였는데, 동래 부근에서 강풍을 맞았다. 이때 작은 완도 상선은 동래항으로 들어갔지만 큰 배인 흥원호는 표류를 하게 되어 3일 후에 일본 나가사키현長崎縣 오시마大島의 한 포구에 도달하였다.

그 후 시오始悟 화상이 탄 흥원호는 일본의 여러 포구마을과 섬들로 인계되며 전전하다가 1818년 5월 대마도對馬島에 안전하게 도착하였고, 7월에 대흥사로 돌아왔다. 이 불상들을 먼저 도착한 232위의 불상과 함께 천불전에 봉안한 것이 지금 우리가 보고 있는 천불상이다. 일본으로 표류한 배에 실려 있었던 석불의 등에는 ‘日일’ 또는 ‘日本일본’이라는 글자가 쓰여 있는데, 이는 당시 이 소식을 들은 다산 선생이 완호화상에게 편지를 보내 일본에서 무사히 돌아온 불상에는 ‘日일’자를 표시하는 것이 좋겠다는 의견에 따른 것이었다.

이 이야기는 풍계화상이 1821년에 저술한 『일본표해록日本漂海錄』에 기록되어 있다. 대흥사에서는 천불상을 조성할 때 전국적으로 재원을 모금하였는데, 그때 시주한 전국 54개 사찰의 승려 680명(42명의 니승 포함), 재가자 676명의 이름이 1006위 불상의 명호 아래에 기록되어 있다. 이를 보면 당시 대흥사의 영향력을 짐작할 수 있다. 초의선사가 이 당시 경주에 머물고 있을 때 추사 선생을 만났다는 설이 있으나 확인이 되지 않는다.

천불전의 좌우에는 학승들이 기거하는 용화당龍華堂과 세심당洗心堂, 봉향각奉香閣의 건물이 있다. 용화당은 1811년(순조 11) 초의선사의 스승인 완호화상이 강당과 선방으로 사용할 공간으로 건립하였다. 그 후 필요에 따라 증축되었다. 「龍華堂용화당」의 현판은 조선시대 말에 법부法部 검사와 서화협회書畵協會 회장을 지낸 성당惺堂 김돈희金敦熙(1871∼1937) 선생이 개성이 강한 팔분예서八分隸書의 서법으로 썼다.

그 맞은편 정면에는 천불전의 출입문 역할을 하고 있는 가허루駕虛樓가 있다. 근래에 가허루는 출입통로 이외에는 모두 벽으로 막은 바람에 누의 느낌은 들지 않는다. 꼭 해탈문과 같은 전형적인 사찰의 문으로 보인다. 가허루의 현판은 창암蒼巖 이삼만李三晩(1770∼1847)이 해서로 쓴 것이다. 이삼만의 글씨 가운데 해서로 쓴 큰 글씨의 현판이다.

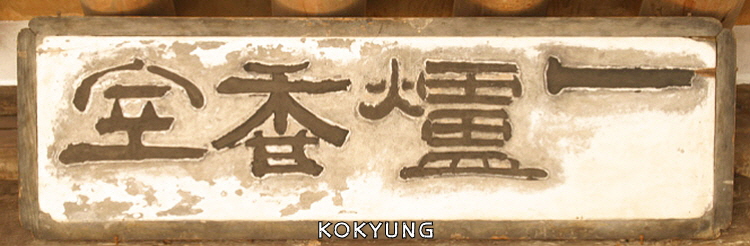

천불전 뒤로 가면 일로향실一爐香室이 있다. 승려들이 기거하는 요사인 일로향실에는 역시 추사 선생이 제주 유배생활을 할 때 초의선사에게 써 보낸 「一爐香室일로향실」의 현판이 걸려 있다. 추사 예서 가운데 일품이다. 진본은 성보박물관에 보존되어 있다. 요즘은 이 글씨를 복각한 것이 전국의 여러 곳에 걸려 있는데, 원래는 대흥사에 이렇게 걸려 있었던 것이다. 범해화상이 이곳에 거처했던 때가 있었던 듯 그가 지은 ‘일로향실一爐香室’이라는 시가 남아 있다.

오랫동안 책상 앞에 앉아 글을 읽고

바깥세상 밖으로 세월 가는 것 잊고 지낸다.

옷과 음식 단촐하니 사람 일이 게으르고

번뇌가 사라지니 머문 곳이 절로 그윽하다.

재를 파하고 누에 올라 손님과 음식을 나누는데

바람은 살랑대고 새들은 나뭇가지에 쉬고 있다.

다시 향실에 돌아와 생각에 침잠하나니

피어오르는 구름만 무심히 오고 간다.

유래간자좌상두由來看字坐床頭

망각창전세월류忘却窓前歲月流

의식청한인사라衣食淸閑人事懶

탐진정진자거유貪嗔淨盡自居幽

재파루중동객반齋罷樓中同客飯

풍경수하여금휴風輕樹下與禽休

중래향실사량견重來香室思量見

운출무심임거류雲出無心任去留

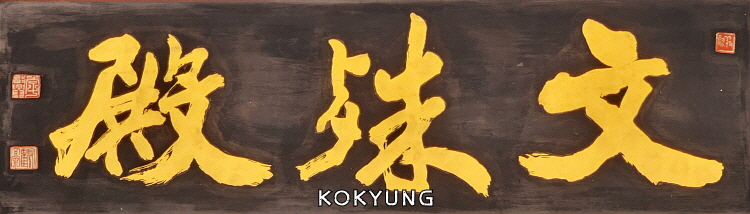

최근 남원 구역에는 가장 위쪽에 새로 터를 조성하여 궁궐보다도 거대한 정면 7칸 측면 4칸의 문수전文殊殿과 보현전普賢殿의 건물을 신축하였다. 「文殊殿문수전」의 현판은 서예가 학정鶴亭 이돈흥李敦興(1947∼2020) 선생이 썼다. 남원 구역에는 표충사, 대광명전, 동국선원이 있다.

표충사는 오늘날 대흥사가 있게 한 계기가 된 건물이다. 서산대사의 가사와 발우가 그의 유언에 따라 대흥사에 옮겨졌다는 설화로 대흥사는 천하의 서산 법통을 이어받은 사찰이 되었고, 승가에서는 심기일전하여 불법을 펼쳐나갈 명분과 권위를 가지게 되었다. 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 목숨을 초개와 같이 버리고 구국의 전쟁에 뛰어든 의승들의 호국실천을 보았기에 18세기에 오면 불교에 대한 사대부들의 생각도 크게 변하여 고승 문집의 서문과 비문을 짓기도 했고, 승려들과의 교유도 많이 늘어났다. 이런 사회 환경의 변화를 맞아 사찰도 유가처럼 고승들을 현창하고 전공을 세운 승려들을 추숭하는 일에 적극적으로 나섰다.

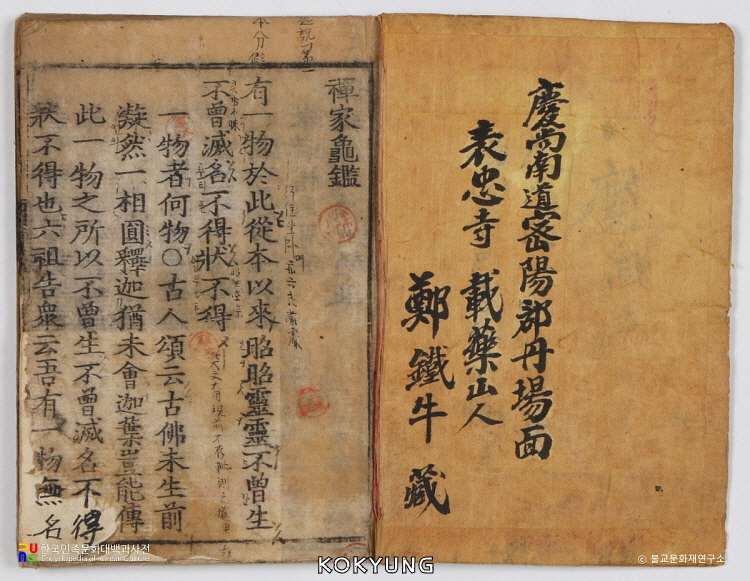

임진왜란의 의승장들을 기리는 현창사업

임진왜란과 정유재란을 겪으며 양국 간에는 치열한 전쟁이 있었지만, 일본에서는 도쿠가와 이에야스(德川家康, 1543∼1616)가 연 에도막부江戶幕府시대(1603∼1868)의 출범 때부터 이미 서산대사와 사명대사의 명성은 널리 알려졌다. 3대 장군인 도쿠가와 이에미츠(德川家光, 1604∼1651)가 통치하던 1635년에는 서산대사의 『선가귀감』이 처음 간행되기에 이르렀다. 이 저작은 1579년에 조선 신흥사神興寺에서 처음 간행되었는데, 전쟁 시기에 조선 승군의 최고 지휘관이었던 서산대사의 저작물을 침략국인 일본의 승려들이 이를 수용·간행하고 궁구한 것이 주목된다.

여하튼 조선에서는 임진왜란의 충신에 대한 현창사업이 적극적으로 전개되었다. 왕이 사액賜額을 내린 서원과 사우들만 해도 선조 때부터 철종 때까지 모두 합하면 서원이 15개, 사우가 20개에 달했다. 사액을 받으면 국가로부터 세금도 면제받고 노비도 받을 수 있으며, 제사 때에는 예관禮官이 파견되고 제사에 드는 비용과 물건들을 관에서 공급받을 수 있게 된다. 임진왜란이 끝나고 의병장義兵長들에 대한 평가가 적극 이루어지자 불교에서도 의승장義僧長들이 이와 동등하게 평가받아야 한다는 공감대가 확산되어 갔다.

1738년에 사명대사의 고향인 밀양密陽에 승려들이 사명대사의 영당影堂을 지었는데 임금이 표충사表忠祠라고 사액을 내렸다. 이 사당에는 사명대사를 주벽主壁으로 하고 서산대사를 종향으로 모시고 제사를 지냈다. 한때 사명대사가 입적한 해인사로 표충사를 이건移建 해 달라고 승려들이 강하게 요구하기도 했으나 결국 밀양으로 확정되었다. 표충사表忠祠와 표충서원表忠書院이 있는 곳이 그 이후에는 표충사表忠寺로 조성되었다.

그런데 불교계에서 보면 서산대사가 사명대사의 스승이기 때문에 밀양 표충사에 종향으로 배치하는 것은 옳지 않다는 문제가 있었다. 임진왜란 당시에 관동지역을 통솔한 승병장이 사명대사이고 표충사를 영남지역에 먼저 세우다 보니 그런 일이 생기게 되었다. 이런 일이 있은 후 지역 사찰에서는 이 문제도 해결하고 동시에 사세도 높이고자 전쟁에 공을 세운 고승들에 대한 현창운동에 나섰다. 정조 12년인 1788년 서산대사의 7대 법손인 천묵天默대사 등 호남 승려들이 나서서 서산대사의 사당을 세우고 사액을 내려달라는 상소를 올렸는데, 정조는 이를 받아들여 1789년 진영眞影을 모시는 사당을 지어 서산대사를 주벽으로 하고 홍제존자弘濟尊者 사명대사와 우세존자佑世尊者 뇌묵대사를 좌우로 배향하도록 한 후 예조정랑禮曹正郞 정기환鄭基煥을 파견하여 ‘표충선사表忠禪師’로 추증하고 제사를 지내도록 했다.

이런 일이 있자 1792년에 이번에는 함경도 석왕사釋王寺에서도 개국원훈인 무학無學(1327∼1405) 대사도 봉향해야 한다는 상소를 올렸다. 정조는 이번에도 이를 받아들여 사액을 내려주었다. 이것이 묘향산妙香山 보현사普賢寺에까지 전파되어 1794년에 정조는 보현사에도 직접 지은 「서산대사화상당명西山大師畵像堂銘」과 함께 서산대사의 영당에 사액을 내려주면서 대흥사의 표충과 구별하여 수충酬忠이라고 했다. 이 해에 정조는 직접 「어제명병서御製銘幷序」도 지어 대흥사의 표충사와 보현사의 수충사酬忠祠에 내려 봉안하게 했다.

그러자 이번에는 금강산 건봉사乾鳳寺의 승려들이 나서서 사명대사가 출가하고 수행한 곳은 건봉사이므로 여기에 사당을 세우고 사액해 달라는 상소를 올렸다. 그러나 이는 받아들여지지 않았다. 그 후 승려들이 사명대사의 사당인 수충각酬忠閣과 비를 세웠다. 건봉사에는 남공철南公轍(1760∼1840) 선생이 지은 「건봉사사명대사기적비乾鳳寺泗溟大師紀蹟碑」가 1800년에 건립되었는데, 그 후 파손되고 지금은 비신과 비좌 등의 일부 조각만 남아 있을 뿐이다.

서산대사를 기리는 표충사와 표충비각

표충사 구역에 들어서면, 정면 3칸의 맞배지붕을 한 사당과 좌우에 서 있는 표충비각表忠碑閣과 조사전祖師殿을 볼 수 있다. 정면으로 삼문三門이 서 있고, 삼문 밖에는 2층 누각인 의중당義重堂이 있다. 의중당은 당시 봄과 가을에 제사 지낼 때 해남海南, 진도珍島, 장흥長興, 낙안樂安 등 6군의 군수가 가지고 온 제물祭物을 차리던 곳이다. 그 앞쪽에는 중문인 예제문禮齊門과 정문인 호국문護國門이 있다. 사당에 걸려 있는 <表忠祠표충사> 현판의 글씨는 정조가 친히 쓴 어필御筆이다. 의중당의 동쪽에는 서산대사의 유품 등을 보관하고 있는 서산대사유물관이 있는데, 선조의 하사품인 옥으로 만든 발우玉鉢, 비취옥발翡翠玉鉢, 수저, 신발, 금란가사金蘭袈娑, 금자병풍金字屛風, 표충사총섭사령패, 교지, 서산대사의 친필, 승군단僧軍團 표지물, 철제 방패 등의 유물이 보존되어 있다.

표충사에서 동국선원을 향하여 위로 올라가면 대광명전大光明殿을 만난다. 추사 선생이 제주도로 유배를 당하자 평생 지기인 초의선사가 추사선생이 무사히 유배에서 풀려나기를 기원하며 지은 것이다. 대광명전의 건립에 경제적인 후원을 한 이는 무관이자 추사의 제자인 위당威堂 신관호申觀浩(=申櫶, 1810∼1884) 선생이다. 건물에 걸려 있는 「大光明殿대광명전」의 현판도 초의선사의 부탁을 받아 신관호 선생이 해서체로 장중하게 쓴 것이다. 내부에는 비로자나불상을 중심으로 좌우에 노사나불과 석가불의 삼신불을 봉안하였다. ‘정井’자 모양의 우물천장에는 연화문蓮花紋과 운학雲鶴을 그려 놓았는데, 채색과 문양의 수준이 높다. 초의 화상이 직접 단청을 하였다고 전한다.

1847년 늦가을 제주 유배지에서 추사 선생은 초의선사에게 편지를 보내 위당에게 편액의 글씨를 부탁한 것은 잘한 일이고, 그 탁본을 보건대 글씨의 아름다움이 대웅전의 글씨와 견줄만하다고 했다. 신관호 선생은 헌종(재위 1834∼1849) 때 전라우수사로 해남海南의 우수영에서 봉직하다가 1846년 초에 조정으로 복귀하여 금위대장으로 헌종憲宗(재위 1834∼1849)의 곁을 지키며 가까이 있게 되었다. 그때 그는 소치小癡 허련許鍊(1808∼1893)을 서울 초동椒洞 자신의 집에 기거하게 하고 무과武科 회시會試에도 응하게 하며 소치 그림을 좋아하는 임금에게 추사의 서축書軸도 진상하게 하는 등 스승의 해배 분위기를 조성하는 데 적극 노력하였다. 허련이 1844년 전라우수영으로 가 절도사 신관호를 처음 만난 것도 허련의 그림솜씨를 알아본 추사 선생의 소개로 이루어졌다. 1848년 12월에 그간 정국 전환을 생각해 온 헌종이 드디어 추사 선생을 유배에서 해제시켰다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

운문삼구, 한 개의 화살로 삼관을 모두 뚫다

중국선 이야기 49_ 운문종 ❹ 운문종을 창립한 문언은 이미 조사선에서 철저하게 논증된 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成의 입장에서 선사상을 전개하고 있다는 점을 앞에서 언급하였다. 그리고…

김진무 /

-

불교전파와 바다 상인들의 힘

기원전 1500~기원전 1000년경 쓰인 힌두교와 브라만교의 경전 『리그베다(Rig-Veda)』는 숭앙하는 신을 비롯해 당시 사회상, 천지창조, 철학, 전쟁, 풍속, 의학 등을 두루 다룬다. 베다에…

주강현 /

-

『님의 침묵』 탈고 100주년, ‘유심’과 ‘님의 침묵’ 사이

서정주의 시에 깃들어 있는 불교가 ‘신라’라는 장소를 바탕으로 하는 불교, 『삼국유사』의 설화적 세계를 상상의 기반으로 삼는 불교라면, 한용운의 시에 담긴 불교는 ‘형이상학’이나 ‘초월’ 혹은 ‘공…

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.