[불교로 읽는 조선왕조실록 ]

생불을 자처하며 역모를 꾀한 요승들

페이지 정보

이종수 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 11:00 / 조회11회 / 댓글0건본문

실록에서 요승妖僧이라는 표현은 조선 전기 거의 모든 왕조에 등장한다. 그 가운데 오늘날 고승으로 평가되는 승려들도 많이 포함되어 있다. 가령 세종~문종대의 신미대사, 성종~중종대의 학능대사와 학조대사, 명종대의 보우대사 등이다. 그런데 임진왜란을 기점으로 조선 후기에 요승이라는 표현은 매우 제한적으로 사용되었다. 전기와 달리 어떤 주요 사건에 연루된 승려에 대해서만 요승이라 표현하고 있다. 이는 전기와 후기의 조정 대신들의 승려에 대한 인식이 변화되었음을 보여주는 현상이기도 하다.

의승병의 활약과 불교에 대한 인식 변화

그렇다면 어떤 계기로 유학자들의 불교에 대한 인식이 변화된 것일까? 임진왜란에서 보여준 의승병의 활약으로 ‘세속을 떠나 충과 효를 무시하는 무부무군無父無君의 가르침’이라는 생각에서 벗어나 불교도 ‘충과 효를 중요하게 여기는 가르침’이라고 인식하게 되었기 때문이다. 또한 전기에 이미 중앙 권력에서 승려들이 배제되었으므로 조정에서 승려에 대해 다룰만한 사건이 별로 없어졌기 때문이기도 하다.

조선 후기 요승이라는 표현이 처음 나오는 것은 광해군대이다. 광해군의 아버지 선조는 임진왜란을 겪고 난 후 전란이 일어난 것이 풍수와 관계가 있다고 여겨 한양에 새로 궁궐을 짓고자 했다. 이러한 계획은 제대로 실행되지 못했지만 광해군은 형 임해군과 동생 영창대군을 제치고 임금이 된 자신의 취약한 정통성을 보완하고자 풍수설을 이용했다. 풍수가의 주장에 동조하여 교하交河로 천도하려 했고, 신하들의 반대에도 불구하고 인경궁과 경덕궁 공사를 강행하였다.

성지性智는 요승이다. 처음에 인왕산 아래에 왕기王氣가 있다는 설을 가지고 왕을 미혹하여 인경궁을 세우게 하고 통정대부에 올랐는데, 이번에 또 첨지중추부사를 제수받아 머리에 옥관자를 두르고 말을 타고 다니는 등 그 위세가 하늘을 찔렀다. 사람들이 모두 그를 ‘지첨지’라고 불렀는데 계해년(1623)에 사형당하였다.

- 『광해군일기』 10년(1618) 10월 4일.

위 인용문은 1618년 『실록』에 수록되어 있지만 1623년 인조반정 이후에 추가된 기록이다. 광해군은 풍수설에 현혹되어 있었으므로 폐위된 임금인 단종과 연산군이 머물렀던 창덕궁을 불길하다고 여겼던 것 같다. 당시 창덕궁 외에도 창경궁과 경운궁이 있었지만 그곳으로도 들어가지 않으려 했다. 그리고 임진왜란 때 소실된 경복궁을 재건하는 것은 비용이 많이 든다는 이유로 소규모의 궁궐을 새로 짓도록 명하였다. 그것이 인경궁과 경덕궁이다.(인경궁은 인조대에 훼철되었고 경덕궁은 경희궁으로 개명되어 현존한다.) 위의 인용문에 등장하는 성지는 그 인경궁 건립에 관여하였다. 성지는 무안 총지사摠持寺에서 출가하여 사대부의 집에 출입하면서 풍수를 봐주다가 광해군의 눈에 띄었던 인물이다. 광해군의 총애를 받아 정3품에 해당하는 첨지중추부사의 지위까지 올랐으나 인조반정 이후 사형당하고 요승이라 불리게 되었던 것이다.

인조대에도 요승이라 불린 승려가 있었다. 1631년 옥천에 사는 조흥빈이 역모와 관련된 내용을 고발하였다. 역모를 모의했던 자들은 영남의 정씨 성을 가진 사람을 추대하여 왕으로 삼으려고 하였는데, 이들은 대부분 도참圖讖을 믿는 자들이었다. 이 사건에 연루된 자들 가운데 승려이거나 환속한 사람들이 포함되어 있었다.

조흥빈이 진술하기를 “부근 마을에 사는 출신出身 권대진이란 자가 지난 기사년(1629)부터 요승 두 사람 및 무뢰한들과 왕래하며 회합을 가졌는데, 거동이 수상했습니다. 언젠가는 여러 사람들 앞에서 말하기를 ‘나의 상相으로 볼 때 앞으로 아주 귀하게 될 것이며 우리 집의 터도 좋아서 오午·미未년 사이에 부원군이 될 것이다.’ 하였습니다. …”

- 『인조실록』 9년(1631) 2월 3일.

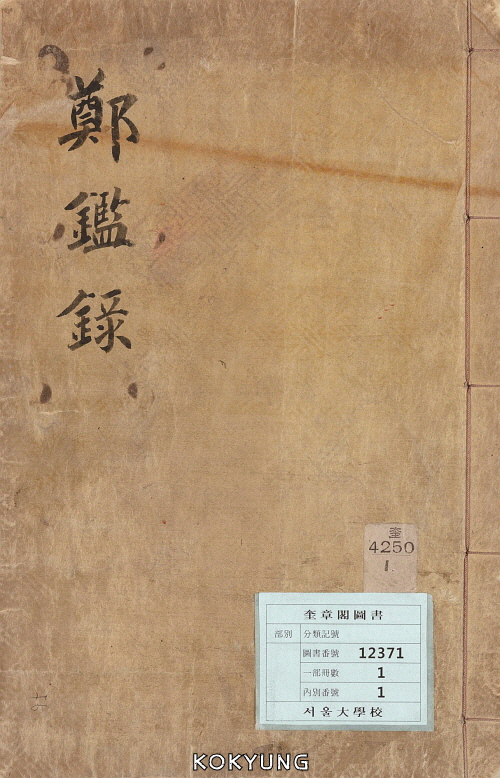

이 사건은 거사가 이루어지기 전에 발각되었고 수십 명이 사형에 처해졌다. 당시 사건에 연루된 승려로는 사성師聖, 태허太虛, 승윤勝允 등이 있었는데, 승윤은 환속하여 양천식이라는 이름으로 거사를 도모하였다. 이들에 대한 기록이 더 이상 없어서 자세히 알 수 없으나 조선 후기에 유행했던 도참서인 『정감록』에 기반한 모반 사건에 승려들이 연루되었던 것으로 보인다.

풍수리지와 도참설에 입각해 역모를 꾀하다

이후 요승이라는 명칭이 『실록』에 다시 등장하는 것은 숙종대이다. 처경이라는 승려가 소현세자의 유복자遺腹子 행세를 하려다가 참형당한 사건이다.

요승 처경處瓊은 평해군의 아전 손도의 아들이다. … 신해년(1671)에 스승을 떠나 경기 지역을 떠돌아 다니면서 스스로 신승神僧이라 칭하고, … 작은 옥으로 만든 불상을 가지고 있으면서, ‘이 불상에 기도하면 이루어지지 않는 것이 없다’고 하였다. 이에 어리석은 백성들이 물결처럼 달려가 그를 생불生佛(살아 있는 부처)이라 일컬었고, 여러 궁궐의 나인들 중에 사찰에 왕래하며 공양하는 자들이 모두 그를 높이어 믿었고 사통하는 자도 있었다.

여자 거사로서 묘향妙香이라는 사람이 있었는데, 그는 한양 사대부 집안의 여종이었다. 일찍이 소현세자의 유복자가 물에 던져졌다는 말을 듣고는 처경에게 ‘소현 세자의 유복자가 물에 던져졌다고도 하고, 생존해 있다고도 말하는데, 스승님의 얼굴이 매우 맑고 깨끗하여 왕자의 외모인 듯하니, 어찌 그 유복자가 아니겠습니까?’ 하였다. 처경이 이 말을 듣고 간사한 마음이 싹텄다.

그 후 복창군福昌君(인조의 손자) 집안의 사람에게 그때의 일을 자세히 듣고서, 요망한 술수로 어리석은 백성을 속이더니, 마음속으로 국가도 속일 수 있다고 여겼다. 마침내 왜의 능화지菱花紙를 일부러 더럽히고 언문으로 ‘소현 유복자, 을유 4월 초 9일생’이라 쓰고, 그 아래에 또 ‘강빈姜嬪’이라는 두 글자를 썼다. 그리고나서 영의정 허적의 집에 가서 울면서 그 종이를 보이고 말하기를, ‘이것은 강빈의 필적입니다. 매번 두려워하며 감히 내어놓지 못하였는데, 지금 성인의 시대를 만나서 감히 와서 아룁니다.’고 하였다.

- 『숙종실록』 2년(1676) 11월 1일.

처경이 능화지에 써서 가져간 내용은 사실과 달랐다. 소현세자는 4월 26일에 사망하였으므로 4월 9일에 태어났다고 하면 소현세자가 살아 있을 때이므로 유복자가 아니게 되고, 소현세자의 부인을 강빈이라 칭한 것은 소현세자가 사망한 이후이므로 이 또한 사실과 맞지 않았다. 결국 모든 일이 거짓임이 밝혀지고 처경은 죽임을 당하였다. 그런데 그로부터 10년이 지난 후에 황해도 해주에서 사당을 세우고 처경의 위패를 모신 곳에 영험이 있다 하여 사람들이 모여들었다.

특진관 이선이 아뢰기를, “해주의 요망한 무당이 역적 이남李柟을 위해 사당을 세우고, 또한 역적 허견許堅 및 죄로 죽은 승려 처경을 배향하고서 영험이 있다고 말하므로, 어리석은 백성들이 쏠리듯이 모여든다고 하니, 일이 지극히 해괴합니다. …”

- 『숙종실록』 13년(1687) 4월 30일.

황해도 해주의 무당이 사당을 세우고 이남과 허견을 위해 제사를 지내고 있었다. 이남과 허견은 서인이 남인을 몰아내기 위해 벌인 정치보복으로 희생된 사람들이다. 이른바 경신환국(1680년) 때 희생되었던 남인 출신이었다. 그런데 남인들과 별다른 연관성이 보이지 않는 처경이 그들의 사당에 배향되었다는 것은 이해되지 않는 측면이 있다. 아마도 황해도 해주를 중심으로 서인에 대한 저항 정신이 이어지고 있었고, 민간신앙과 결합되어 나타났던 것이 아닐까? 황해도 지역의 민간 저항 정신은 그 이듬해 역모 사건에서도 드러난다.

요승 여환呂還 등 11인이 역모를 꾀하다가 사형당하였다. … 여환이라는 자는 본래 통천의 승려로서 스스로 말하기를, ‘… 석가의 운수가 다하고 미륵이 세상을 주관할 것이라는 말을 떠벌이며 경기와 황해 지역을 다녔다. 또 … ‘이 세상은 오래 지속될 수 없으니, 앞으로는 용龍이 아들을 낳아서 나라를 주관할 것이다.’ 하였다. 마침내 은율에 사는 양민 집안의 딸 원향元香을 아내로 맞이하였다. … 양주에서 정씨 성을 가진 여자 무당 계화戒化의 집에 머물면서, 자신의 처 원향元香을 용녀부인龍女夫人이라 하고, 계화는 정성인鄭聖人이라 이름하였다. 그리고 괴서怪書를 만들어 이르기를, ‘… 7월에 큰 비가 퍼붓듯 내리면 산악이 무너지고 도읍이 모두 쓸려 없어질 것이니, 8월이나 10월에 군사를 일으켜 도성으로 들어가면 대궐 가운데 앉을 수 있다.’고 하였다.

- 『숙종실록』 14년(1688) 8월 1일.

남인의 재기를 명분으로 반란을 꾀하다

여환은 미륵세계가 올 것이라 하고 자신의 처를 용녀부인이라고 하였다. 불교에서 용은 미륵불을 상징하므로 스스로를 미륵불이라 자처한 셈이다. 황해도 은율을 중심으로 세력을 모으고 경기도 양주에 머물며, 7월에 큰 장마가 져서 한양이 물에 잠기면 그때 군사를 일으켜 힘들이지 않고 점령하여 임금이 될 것이라고 예언하였다. 그리고 자신을 따르는 제자들에게 군장과 장검을 갖추게 하고 처 원향에게 남자 복장을 갖추게 하였다. 그런데 여환이 예언한 날에 비가 내리지 않았다. 결국 역모의 사실이 조정에 알려져 모두 검거되었다. 불교의 미륵신앙이 반란 세력과 결합한 역모 사건이었다. 그런데 황해도 지역의 역모 사건은 이것으로 그치지 않고 그로부터 3년 후에 다시 발각되었다.

해서의 죄인 차충걸·조이달을 붙잡아 조사하고 요상하게 말하여 임금을 범한 죄로 참형에 처하였다. 차충걸은 해주에 살고, 조이달은 재령에 사는데, 모두 양민으로서 무당을 업으로 삼았다. 조이달의 아내인 애진은 더욱 요사하여 … ‘한양이 망하고 전읍奠邑이 일어날 것이다.’라고 떠벌리며 항상 전물奠物을 갖추어 산에 들어가 하늘에 제사하였고, 또 ‘수양산 꼭대기의 의상암에 정필석이라는 생불生佛이 있다. …’ 하였다.

- 『숙종실록』 17년(1691) 11월 25일.

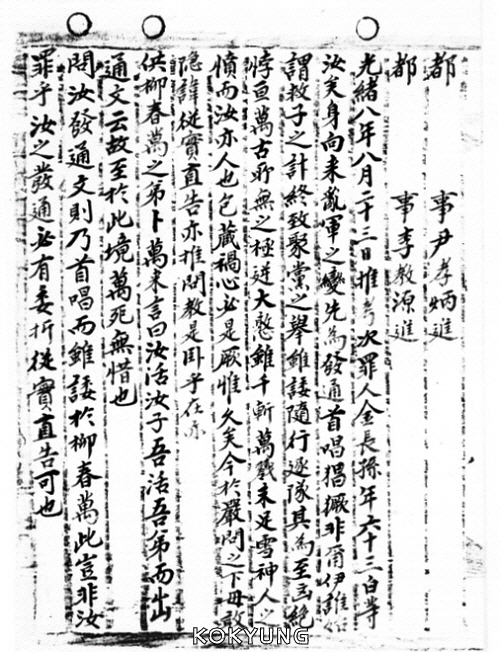

이 사건은 위의 여환 역모 사건과 함께 중죄인의 조사·판결서를 모아 엮은 추국기록문서인 『추안급국안推案及鞫案』에도 수록되어 있다. 그 기록에 따르면 차충걸이 여환의 처 원향으로부터 문서를 받아 지니고 있었고, 원향은 조이달의 아내 애진으로부터 그 문서를 얻었다고 한다. 그런데 위 글에서 전읍奠邑이라 한 것은 정鄭을 의미한다. 즉 전奠과 읍邑을 합하면 정鄭이 되기 때문이다. 이들은 황해도에서 활동하던 무속인들로 『정감록』에 기반하여 도참을 주장하였고, 그들이 믿는 미래의 임금이 바로 의상암에 있던 ‘정필석’이었던 것이다.

이상에서 보듯이 무속인들이 처경과 정필석을 생불生佛이라 믿었던 것을 알 수 있다. 조선 후기 『실록』에서 무속인과 관련하여 생불이라 불린 사례는 영조대와 순조대에도 보인다.

황해도 금천·평산·신계의 요녀妖女 4명이 자신을 생불이라 칭하면서 어리석은 사람들을 홀렸다. 사람들은 무녀를 배척하면서도 그 요녀들을 지나치게 믿어서, 무녀의 용기를 주전소鑄錢所에 헐값으로 팔았는데 재물이 거의 만 냥에 이르렀다.

- 『영조실록』 34년 5월 18일.

조정에서는 어사 이경옥을 황해도에 파견하여 요녀 4명을 붙잡아 효시䲷示하게 하였다. 그 요녀들은 스스로 생불이라 칭하면서 사람들을 현혹시켰던 것이다. 민간에서는 자신을 구원해줄 미륵세계의 생불을 믿고 싶어 했고, 그러한 대중의 심리를 이용해서 생불이라 자처하면서 역모를 꾀하기도 했던 것 같다. 순조 즉위 직후에도 향리에서 생불로 일컬어지던 장시경 등이 경상도 인동(지금의 구미)에서 역모를 일으킨 일이 있었다.

장시경은 … 향리에서 생불이라고 일컬었는데 … ‘지금 나라의 형세가 위태롭기 그지없는데 남인은 쇠퇴하고 노론이 번성하고 있다. 근래 천기天機를 살펴보니 반드시 한양에 난리가 날 것이기 때문에 내가 바야흐로 군대를 일으켜 서울로 올라가려 한다. 먼저 관부로 가서 본 고을의 관리들을 결박하고 앞으로 나아가 선산·상주에서도 모두 그렇게 할 것이다. …’고 하였습니다.

- 『순조실록』 즉위년(1800) 9월 23일.

장시경이 역모의 명분으로 내세운 것은 노론이 득세하고 남인이 모두 쫓겨나서 날로 백성의 생활이 고달프게 되어 보고만 있을 수 없다는 것이었다. 그 역시 생불로 불리게 되면서 민심이 자신에게 있다고 여겨 역모를 꾀하였던 것 같다. 이처럼 조선 후기 민심이 권력자로부터 이반하면서 무속과 미륵신앙이 결합하였고, 남인의 재기를 명분으로 반란을 일으킨 자들이 있었는데, 그러한 사건에 연루된 자들이 대체로 요승으로 불려졌다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

운문삼구, 한 개의 화살로 삼관을 모두 뚫다

중국선 이야기 49_ 운문종 ❹ 운문종을 창립한 문언은 이미 조사선에서 철저하게 논증된 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成의 입장에서 선사상을 전개하고 있다는 점을 앞에서 언급하였다. 그리고…

김진무 /

-

불교전파와 바다 상인들의 힘

기원전 1500~기원전 1000년경 쓰인 힌두교와 브라만교의 경전 『리그베다(Rig-Veda)』는 숭앙하는 신을 비롯해 당시 사회상, 천지창조, 철학, 전쟁, 풍속, 의학 등을 두루 다룬다. 베다에…

주강현 /

-

『님의 침묵』 탈고 100주년, ‘유심’과 ‘님의 침묵’ 사이

서정주의 시에 깃들어 있는 불교가 ‘신라’라는 장소를 바탕으로 하는 불교, 『삼국유사』의 설화적 세계를 상상의 기반으로 삼는 불교라면, 한용운의 시에 담긴 불교는 ‘형이상학’이나 ‘초월’ 혹은 ‘공…

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.