[한중일 삼국의 선 이야기 ]

반골의 선승 잇큐 소준

페이지 정보

원영상 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 20:59 / 조회12회 / 댓글0건본문

일본선 이야기 17

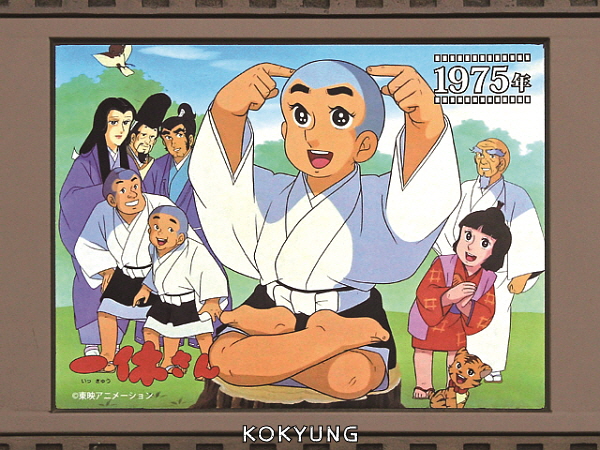

1975년부터 1982년까지 일본의 한 방송국에서 <잇큐상(一休さん)>이라는 애니메이션 프로그램이 296회에 걸쳐 방영되었다. 선찰인 교토 안국사安国寺를 배경으로 일본 중세 남북조 당시의 여러 사건들을 해학적으로 그렸다. 순간적인 지혜로 문제를 해결하는 잇큐의 재기발랄함에 통쾌함을 느끼면서도 전란 중 비참한 서민의 모습, 장군의 명으로 출진하는 병사의 복잡한 심정 등의 시대상을 보여주기도 한다. 500년의 시간 차가 있음에도 역사상의 인물 잇큐 소준(一休宗純, 1394〜1481)의 인기는 오늘날에도 떨어질 줄을 모른다.

잇큐의 출가와 깨달음

그가 살았던 시대는 전쟁은 물론 기근, 기아, 역병, 재해 등이 끊이지 않았다. 민중의 고통이 극에 달해 종말에 가까운 상황에 처해 있었다. 잇큐의 탄생도 또한 정치적 비극에서 나왔다. 북조의 고코마츠(後小松) 일왕은 적대적 관계인 남조의 장군 딸을 좋아하게 되어 잉태하게 되었다. 왕은 이를 남북조 화합의 계기로 삼고자 했지만 주위의 반대로 궁궐 밖의 민가에서 아이를 출산하게 되었는데 그것이 바로 잇큐였다.

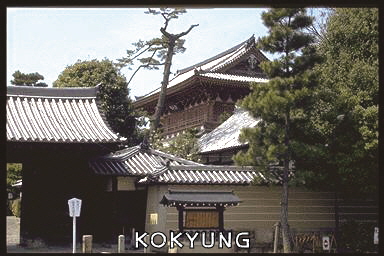

잇큐가 태어나기 2년 전인 1392년에 남조가 패하여 북조가 단일 왕조를 이었다. 그러나 재차 분열의 우려 때문에 잇큐를 출가시킬 수밖에 없었다. 그가 6살에 출가한 곳이 바로 임제종의 안국사였다. 17세에 겐오 소이(謙翁宗爲)의 제자가 되어 소준(宗純)이라는 불명을 받았다. 청빈한 겐오는 엄격한 수행자로서 세속 권력을 혐오했다. 그의 사고는 잇큐에게 큰 영향을 주었다. 21살에 스승이 열반하자 호수에서 자살을 시도했으나 모친에 의해 실패했다.

이후 대덕사의 고승 가소 소돈(華叟宗曇)의 문하에 들어갔다. 25세 때, 『무문관』 15칙인 동산삼돈洞山三頓의 봉棒 공안에 대해 “유루로有漏路에서 무루로無漏路로 돌아가는 한 번의 쉼, 비가 내리면 내리고, 바람이 불면 불어라.”라고 답했다. 이 대답으로 잇큐(一休)라는 호를 받았다. 27세인 때인 어느 여름날 밤, 갈까마귀의 소리를 듣고 대오했다. 가소는 소견을 듣고 “나한의 경지일 뿐 작가의 경지는 아니다.”라며 격하시켰다. 이를 들은 잇큐는 “단지 나한을 기뻐하고 작가를 싫어할 뿐”이라며 응수했다.

그때의 오도시는 “십년 전 식정識情의 마음, 진에瞋恚 호기豪機는 지금도 있고. 갈까마귀 웃는다. 나한과羅漢果의 출진出塵. 빛나는 아침 햇살 속 옥안玉顔으로 읊는다.”였다. 십 년 전의 미혹이 지금도 있지만, 이제 노여움과 아만으로부터 해방되어 대자재의 면목을 십분 드러내겠다는 포부다. 이에 가소는 인가장을 주었지만 “이것은 말을 매는 말뚝과도 같은 방해물에 지나지 않는다.”며 스승 면전에서 던져 버리고 나와 버렸다.

풍광風狂의 승려

당시 무사정권 하에서 운영되던 5산10찰은 형식에 흘러 변질되기 시작했다. 중생을 구제해야 할 사찰에서 이해관계에 의해 인가장이 남발되고 이는 출세의 도구가 되었다. 그의 행위는 이러한 풍조를 비판한 것이다. 가소는 그 뜻을 알고, 인가장을 보관했다. 훗날 임종이 다가올 무렵, 잇큐의 친지에게 전달해 줄 것을 부탁했다. 인가장 뒤에는 “정법 혹시 땅에 떨어지면, 너는 세상에 나가 이를 일으켜라. 너는 나의 자식이다. 이것을 염하고, 이것을 생각하라.”라고 쓰여 있었다. 법기임을 알고 부패한 선문을 개혁할 것을 기대한 것이다. 이후 잇큐는 명리를 좇는 선을 비판하며 작은 암자나 민가를 전전했다. 탈속과 풍류로써 소박한 삶을 살았다. 때로는 기행으로 인해 기발奇拔과 풍광風狂의 승려로 알려졌다. 형식적인 계율을 지키는 것보다 견성오도를 제일의 교화로 삼았다.

잇큐의 행적은 다양하게 전해진다. 어느 해 정월, 그는 해골을 지팡이 위에 올리고 “조심, 조심”이라며 교토의 거리를 거닐었다. 인사를 하는 사람들에게 “가도마츠(門松)는 명토冥土의 여행 이정표. 축하도 있고, 축하도 없다.”라고 했다. 가도마츠는 새해맞이를 위해 문 앞에 세우는 장식 소나무를 말한다. 일본에서는 새해 인사는 “축하합니다.”로 통한다. 한 살 더 먹은 것은 죽음에 가까워지는 것, 축하하는 새해이지만 저승길 가는 것도 조심하라는 말이다. 무상을 경계하고 있다.

또 한 번은 천태종의 본산인 연력사가 있는 히에이산에 올랐다. 곰팡이나 좀이 슬지 않도록 경을 햇볕에 쬐는 거풍 행사가 있었다. 경을 스쳐 간 바람을 맞으면 공덕이 있다는 풍습 때문에 많은 사람들이 참배했다. 이를 보고 “내 경도 땀을 흘렸다.”고 하며, 반나체의 모습으로 나무 아래에서 낮잠을 잤다. 이를 본 한 승려가 주의를 주고자 다가가자, 일어난 잇큐가 “히에이산에는 종이에 쓴 경밖에는 없는가. 이 잇큐는 밥도 먹고 이야기도 한다. 법을 설하고 무엇이라도 하는 일체경(대장경) 아닌가. 너희들은 종이에 쓰인 일체경을 읽지만 몸으로 읽는 것은 모른다. 결국 불교가 쇠퇴하는 것은 당연하다. 나는 살아 있는 일체경을 지금 거풍하고 있다.”고 일갈했다. 이처럼 파격적인 일화들이 윤색되어 민간에 전해졌다. 이는 채집되어 기록되고 만담이나 희곡의 주제가 되기도 했다.

송원의 법맥을 잇다

잇큐의 법계는 양기방회→송원숭악→허당지우→난포조묘→슈호묘초(대덕사 개산)에서 다시 3대를 거쳐 가소소돈으로 사자상승되었다. 그는 이 계승에 자부심을 가졌다. 송원의 선을 정법이라고 하며 자신만이 이를 잇고 있다고 보았다. 그는 “가소(華叟)의 자손, 선을 모르지만, 광운狂雲의 면전, 누가 선을 설하는가. 삼십년 동안 어깨가 무겁다. 한 사람이 짊어진 송원의 선.”이라며 자부심을 내비친다.

또한 허당화상을 찬하며, “허당 아육왕산에 주석할 때, 세상은 등을 돌렸다. 법의의 방하가 헌신짝과 같았도다. 임제의 정전正傳 한 점도 없다. 일천一天의 풍월 시심詩心을 채우도다.”라며 임제의 종풍을 갈파한다. 『광운집狂雲集』에는 『허당록』으로부터 인용한 허당화상 10병病이 기록되어 있다. 10병은 신심의 불확립, 득실시비, 아견편집, 한정된 견해에 사로잡힘, 마음과 경계에 묶임, 방계니 별파니 하는 이견異見, 작은 견해에 만족하는 것, 일사일우一師一友에 매여 널리 스승을 구하지 않는 것, 지위와 용모에 사로잡히는 것, 자신의 이익만 생각하고 타인을 인도하고자 하는 생각이 적어 향상하지 않는 것이다. 잇큐선은 철저한 임제선에 뿌리를 두고, 적폐를 해소하는 것에 있음을 알 수 있다.

종풍의 계승을 위해 『잇큐화상법어』에는 투과해야 할 공안이 제시되어 있다. ①불사선불사악不思善不思悪, ②백수자柏樹子, ③만법불려萬法不侶, ④본유원성불本有圓成佛, ⑤아수阿誰(누구인가), ⑥지옥, ⑦고범미괘古帆未掛, ⑧임제삼현·삼요臨濟三玄·三要, ⑨남전참묘南泉斬猫, ⑩임제4할臨濟四喝, ⑪백장야호百丈野狐의 11칙이다.

내용 몇 가지를 엿보자면, 먼저 불사선불사악은 『육조단경』의 혜능이 혜명에게 내린 법문이기도 하다. 태어나기 전 어디에서 왔는가. 무엇이 본래면목인가. 천지개벽으로 세계가 생겨난 이래 알 수가 없다. 이를 뚫어야 한다. 정전백수자 또한 달마가 서쪽에서 온 뜻은 무엇인가에 대한 조주의 대답이다. 그 뜻은 근본무상根本無相을 알리기 위함이다. 만법불려는 모든 존재와 관계를 가지지 않은 사람은 누구인가. 눈에 보이지 않은 물건을 내놓아야 한다. 본유원성불 또한 본래의 부처, 어떠한 인연으로 헤매는 중생이 되었는가. 본래 삼계육도는 전후무생前後無生이라는 것을 알기 위함이다. 이렇게 그 방향을 제시하고 실참하도록 하고 있다.

경계를 초월한 자유인

잇큐는 칙명으로 47세에 대덕사 주지를 맡았지만 “마음이 바쁘다.”며 10일 만에 도망가고 말았다. 당시 대덕사를 둘러싼 권력 쟁투를 보고 신물이 난 것이다. 후에 내란이 일어나 이 절도 소실되고 말았다. 중국의 보화普化처럼 당시 불교계의 형해화나 권위 의식을 비판하며, 풍화되어 가는 실태에 경종을 울렸다. 그는 “배나무 아래에서 의관을 고치지 않고, 세상에 뛰어들어 어찌 권력에 아첨하랴. 강산풍월은 나의 차반茶飯, 스스로 웃으며 일생 음미하는 추위의 참됨을.”이라며 빈한을 도심의 원동력으로 삼았다.

한편, 정토진종의 8대 법주였던 렌뇨(蓮如)와의 일화도 전한다. 잇큐보다 20살 연하의 승려로 서로 소통했다. 잇큐가 작은 새 한 마리를 잡아서 렌뇨에게 “이 새가 죽었는가 살았는가?”라고 물었다. 살아 있다고 하면 죽여 버리고, 죽었다고 하면 날려 보내려고 했다. 렌뇨는 본당의 계단에 서서 “잇큐, 내가 내려갈까 올라갈까?”라고 물었다. 잇큐는 “나보다 젊지만 쉽사리 이길 수 없네.”라고 했다.

또 어느 날, 잇큐는 렌뇨에게 편지를 썼다. “아미타에게는 진정한 자비는 없도다. 믿는 중생만 도와주다니.” 이는 타력 신심이 없는 사람은 구제할 수 없으므로 평등이 아니고 차별이라고 본 것이다. 렌뇨는 바로 답신을 썼다. “아미타는 사람을 구별하는 마음은 없지만, 뚜껑이 있는 물에 달을 비출 수는 없도다.” 차별은 없지만, 구제를 거부하는 사람은 구제하기 힘들다는 뜻이다. 『자계집自戒集』에는 “1461년 다이토국사(大燈国師, 슈호 묘초)의 초상화를 본사에 돌려주고 염불종이 되다.”라고 기록되어 있다. 개종을 한 것이다.

1,000여 수의 시를 모은 『광운집』에는 정토진종을 개창한 신란親鸞의 스승인 호넨(法然)을 찬하는 시가 있다. “호넨상인(法然上人)은 생불이라고 전해져 지금은 극락 연화의 최상석에 앉아 계신다. 학승이라도 무지의 사람 같아야 한다고 한다. 일향염불一向念佛의 일매기청문一枚起請文은 참으로 기적과 같은 글이로다.”라고 한다. 일매기청문은 제자들에게 오직 미타일념에 의한 왕생극락의 발원을 굳게 가지도록 한 글이다.

잇큐는 선승이지만, 당시 민중 속을 파고드는 정토신앙에 대한 이해도 깊었다고 할 수 있다. 이는 당시 목숨마저 위태로운 불안한 사회상을 대입하면 알 수 있다. 늘 죽음이 상존하는 민중의 고통을 정토세계가 함께했던 것이다. 54세 때에는 대덕사의 파벌 분쟁 속에서 육체의 병으로도 고통이 있었던 잇큐는 자살을 다시 결심한다. 산속에서 아사하고자 했지만 왕명으로 결행할 수 없었다. 그렇게 하면 불법도 왕법도 소멸하므로 왕과 나라를 잊지 말아달라고 했다. 자살을 취소했다. 이는 잇큐 자신에 관한 이야기인데 와전된 것인지에 대해서는 여러 설이 있다.

인간적인 너무나 인간적인

노년인 77세에 50살 연하의 예능인 신뇨(森女)를 사랑하여 잇큐가 죽을 때까지 함께 살았다. 그녀의 아름다움을 찬하거나 애정을 묘사하는 시도 여럿 지었다. “일대一代 풍류의 미인, 농염한 노래 맑은 곡조는 더욱 새롭다. 새로운 시는 애를 끊는구나, 화안花顔의 보조개. 천보天寶의 해당海棠, 삼수森樹의 봄.” 천보의 난으로 살해당한 양귀비의 미칭이 해당이다. 함께 산 것에 감사함을 읊었다. “나무가 시들고 잎은 떨어져 다시 봄은 돌아온다. 초록은 짙고 꽃은 피어 옛 약속은 새롭고, 신뇨의 깊은 은혜, 만약 잊게 된다면, 무량억겁에 축생의 몸이 되리.” 비록 파계일망정 자신을 지켜준 신뇨에게 감사하고 있다.

88세인 1479년, 낙경법요를 마친 후 잇큐는 제자들에게 둘러싸여 좌선을 한 채로 열반에 들었다. 마지막 말은 “아직 죽고 싶지 않다.”는 것이었다. 잇큐의 이야기는 에도시대에 『잇큐 이야기(一休咄)』라는 창작된 에피소드를 모은 책으로 널리 알려졌다. 따라서 그의 이야기는 어느 것이 진실인지 가짜인지 분간이 되지 않을 때가 있다. 그럼에도 그의 일생은 풍광風狂의 삶 그대로였다. 니코스 카잔차키스가 쓴 『그리스인 조르바』처럼 거침없는 자연본성을 마음껏 펼치고 간 대자유인이었음에는 틀림이 없다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺ 문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(…

김진무 /

-

산불 피해 성금 전달 및 연등국제선원 반야당 개축

연합방생대법회 및 산불피해 성금 전달영남과 산청 지역을 휩쓴 산불 피해 복구를 위해 성철스님문도회가 자비의 마음을 보탰습니다. 성철스님문도회는 지난 4월 3일 겁외사 인근 성철공원에서 전국방생대법회…

편집부 /

-

이해와 마음 그리고 돈오 - 인간은 이해하는 존재

팔정도 해탈 수행은 그 내용의 특성에 따라 세 가지로 분류된다. 팔정도 수행 항목의 배열 순서에 따르면, ‘이해를 통한 향상 수행(혜학慧學: 정견正見·정사正思)’, ‘행위 단속을 통한 향상 수행(계…

박태원 /

-

정각지겸의 『종문원상집』

12〜13세기 중원은 금나라에 의하여 북송이 멸망하고, 이어 몽고에 의하여 남송마저 멸망하게 된다. 이 시기 고려는 문벌귀족 세력이 약화되고 무신들이 집권하게 된다. 한마디로 전란의 시기였다. “성…

김방룡 /

-

홍성 상륜암 선준스님의 사찰음식

충남 홍성의 거북이 마을에는 보개산이 마을을 수호합니다. 보개산 숲속에는 12개의 바위가 있고 하나하나 다양한 이야기를 담고 있습니다. 그리고 이 산자락의 끝에는 작은 암자 상륜암이 자리하고 있습니…

박성희 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.