[한중일 삼국의 선 이야기 ]

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

페이지 정보

김진무 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 21:07 / 조회2,125회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺

문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(雲門)은 바로 함개절류函蓋截流하였다.”(주1)라고 언급하고 있다. 여기에서 ‘함개函蓋’는 함개건곤函蓋乾坤을 가리키고, ‘절류截流’는 절단중류截斷衆流를 의미하고 있음을 쉽게 짐작할 수 있다. 앞에서 문언이 제시한 운문삼구는 ‘함개건곤·목기수량目機銖兩·불섭만연不涉萬緣’이고, 그의 제자인 덕산연밀이 ‘함개건곤·절단중류·수파축랑隨波逐浪’으로 정리했다고 언급했는데, 『종문십규론』에서는 ‘함개건곤·절단중류’를 운문종의 특징으로 제시하고 있음을 볼 수 있다.

『종문십규론』의 함개절류函蓋截流

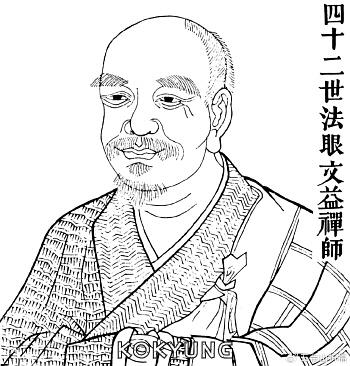

『종문십규론』을 찬술한 법안문익法眼文益(885~958)은 문언(864~949)보다 21년 이후에 출생하였고, 문언이 입적한 지 7년 후에 문익이 입적하였다. 그렇지만 문언이 운문산의 광태선사光泰禪寺로 옮겨 운문종을 창립한 시기는 925년 이후의 일이고, 문익이 남당南唐을 건국한 황제 이변李昪에게 초청을 받은 일이 937년이다. 따라서 이 시기에는 문익은 이미 법안종法眼宗을 세웠다고 추정할 수 있는데, 문익이 널리 알려졌으므로 남당의 황제가 나라를 건국하자마자 수도인 금릉金陵(현 南京)으로 초청했다고 볼 수 있기 때문이다.

그리고 『종문십규론』을 찬술한 시기는 대체로 940년 이후라고 추정된다. 한편, 운문삼구를 정리한 덕산연밀의 생몰연대는 어떤 자료에도 명확하게 기록되어 있지 않다. 그러나 여러 자료를 종합하면 910년에 태어나 985년에 입적하였다고 추정된다. 이로부터 보자면, 연밀이 문언의 문하에 들어온 시기는 운문종을 창립한 925년 이후이고, 운문삼구를 정리한 것은 문언의 문하에 있을 때의 일이며, 문언의 입적 전의 일이라는 추정이 가능할 것이다. 이러한 상황으로 인하여 문익이 운문종의 특징을 ‘함개절류’, 즉 ‘함개건곤·절단중류’로 파악하였다고 하겠다.

그렇다면 문익은 어째서 운문삼구 가운데 ‘수파축랑’, 문언의 말로는 ‘불섭만연’을 언급하지 않았을까? 사실 남종선이나 오가의 조사선은 모두 기본적으로 무수무증無修無證의 임운자재任運自在를 제창하고 있기 때문에 운문종의 특징으로 열거할 이유가 없었다고 볼 수 있다. 실제로 수파축랑이건 불섭만연 등은 임운자재와 거의 비슷한 개념이라 하겠다. 또 다른 원인은 문익의 사상적 경향이 반영되었다고도 볼 수 있는 여지가 있다.

나중에 상세히 논하겠지만 문익이 제창한 법안종은 화엄교학을 수용하는 경향이 두드러진다. 그에 따라 ‘함개절류’를 이사理事 혹은 체용體用의 입장에서 파악하였다는 추정이 가능하다고 하겠다. 즉, ‘함개건곤’을 이理 혹은 체體로 보고, ‘절단중류’를 사事 혹은 용用으로 파악하였을 여지가 다분하다. 그러나 과연 운문삼구의 선리禪理를 이렇게 화엄에서 논하는 이사·체용으로 볼 수 있는가는 의문의 여지가 있다. 『육조단경』에서부터 남종선과 조사선은 비록 이사·체용을 바탕으로 전개한다고 하더라도 모두 반야의 입장에서 나온 것으로, 사실상 화엄과 같은 교학의 입장은 절대 아니다. 『육조단경』과 남종선, 조사선은 모두 ‘심성본정心性本淨, 객진소염客塵所染’의 사유 양식을 철저히 거부하고 있는데, 이는 천태나 화엄의 교학과는 전혀 다른 사상적 틀을 지니고 있기 때문이다.

그렇지만 거의 동시대에 활동했던 운문종과 법안종은 상당히 교류가 많았을 것으로 추정된다. 운문종은 주로 남한南漢, 즉 지금의 광동성廣東省의 광주廣州 지역에서 활동하였고, 법안종은 주로 남당, 지금의 강소성江蘇省의 남경南京을 중심으로 활동하였는데, 당시 이 지역은 상업의 교류가 빈번했으므로 서로의 사상에 대하여 깊이 인식하고, 또한 의식하고 있었다고 하겠다.

『종문십규론』에서 제시한 운문삼구와 관련된 문구를 보고, 돌연 여러 상념이 들어 그를 언급하였다. 그것은 ‘이사’라는 말이 나오면 흔히 화엄의 ‘이사무애理事無礙’, ‘사사무애事事無碍’를 떠올리고, 그에 준하여 이해하려는 학자나 대중들이 많이 존재하고 있기 때문이다. 특히 『종문십규론』의 ‘함개절류’를 적지 않은 학자들이 화엄의 ‘이사’와 연계하여 해석하고 있고, 나아가 이를 통하여 운문의 선사상을 재단함을 볼 수 있다.

그러나 『육조단경』과 남종선, 법안종 이전에 출현한 조사선의 사상을 그러한 틀로 이해하고자 한다면 상당한 문제가 발생할 것은 분명하다. 한편으로 불교의 교학이나 조사선 등의 표현들은 모두 외연外延이 극대화되어 있는 까닭에 이리저리 꿰어맞추면 모두 통섭統攝되는 사상적 특징을 지니고 있음도 명확하다. 그렇지만 외연의 극대화는 필연적으로 오류의 극대화를 이룬다는 것이다. 사실 문언이 어떤 명확한 선리를 언급하면서도 그에 천착한다면 “네 머리 위에 똥물을 끼얹는 것”이라고 과격하게 말하는 것은 바로 이를 경계하고 있다고도 볼 수 있다. 어쨌거나 이러한 문제는 결코 쉽게 방하착放下著할 수 없는 어려운 일이다.

함개건곤函蓋乾坤

다시 운문삼구로 돌아가서, 삼구의 첫 번째는 함개건곤이다. 『운문광록』에서 문언이 함개건곤에 대하여 직접 상세하게 설명하는 구절은 찾아볼 수 없지만, 권하에 실린 덕산연밀의 「송운문삼구어頌雲門三句語」에는 다음과 같은 게송이 실려 있다.

하늘과 땅을 품고 덮음[函蓋乾坤]

하늘과 땅, 그리고 그 속의 모든 형상, 지옥과 천당마저도 그러하며, 모든 존재가 다 진리를 드러내고, 하나하나 모두 손상됨이 없구나.(주2)

이로부터 함개건곤은 명확하게 앞에서 논한 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成을 밝히고 있음을 여실하게 알 수 있다. 앞에서 이와 관련된 예문을 들었지만, 『운문광록』에는 함개건곤에 해당하는 문구는 상당히 많이 보인다. 예를 들자면, 다음과 같다.

선사가 한 승려에게 묻기를, “너는 (집을) 수리하고 짓는가?”라고 하자 “그렇습니다.”라고 하였다. 선사가 “모든 하늘과 땅[乾坤]이 집이라면, 그 집주인은 어떤 놈인가?”라고 묻자, 대답하지 못하였다. 선사가 “네가 나에게 묻는다면, 너에게 말해주겠다.”라고 하자 승려는 바로 물었고, 선사는 “죽었다!”라고 하였다. 그리고 앞의 말을 대신하여 말하였다. “(이 말에) 얼마나 많은 사람들이 속아 넘어갔던가!”(주3)

상당上堂하여 대중이 모이자 바로 주장자를 가리키며 말하였다. “건곤乾坤과 대지大地, 그 속의 미세한 티끌마다 부처들이 가득하니, 모두 이 안에서 불법佛法을 다투며 승부勝負를 찾고 있다. 과연 이 일을 바르게 지적[諫]할 수 있는 사람이 있는가? 만약 아무도 지적할 수 없다면, 노승이 너희들에게 지적하여 보이겠다.” 그때 한 승려가 “화상께서 지적해 주십시오!”라고 하자 선사는 “이 여우 귀신[野狐精] 같으니!”라고 하였다.(주4)

이외에도 함개건곤을 유추할 수 있는 문구들은 다양하게 보인다. 위의 인용문에서 집을 수리하고 짓는다거나 불법을 다투어 승부를 찾는다는 의미는 당연히 수증修證을 의미하는 것이다. 그리고 “죽었다[薨]!”는 말은 깨닫지 못함을 의미하는 말이고, “여우 귀신[野狐精]”은 선사들이 자주 사용하는 말로 참답게 깨닫지 못했지만 깨달은 척하는 이를 지적할 때 사용하는데, 이는 여우가 아름다운 여인 등으로 변신하여 사람들을 농락하는 중국 전설에서 유래한 것이다. 위의 인용문에서 함개건곤의 함의를 추정할 수 있는데, 우리가 처한 우주법계에 이미 진리가 모두 현현되어 있는 본래현성의 자리를 명확하게 지적하는 것이다.

『완릉록』의 일심一心

그런데 이러한 본래현성의 의미가 담긴 말들은 남종선으로부터 많은 선사들이 언급하고 있지만, 문언을 깨달음으로 이끈 목주도종의 스승인 황벽黃檗의 『완릉록宛陵錄』에 보이는 다음의 문구가 떠오른다.

하나의 티끌을 보더라도, 시방세계의 산하대지山河大地 모두가 그러하고, 한 방울의 물을 보더라도, 바로 시방세계 모든 물의 성품을 본다. 또 일체법一切法을 보면, 바로 일체심一切心을 보는 것이다. 일체법은 본래 공空한 것이고, 마음은 ‘없음’이 아니며, ‘없지 않음’은 바로 묘유妙有이고, ‘묘유’ 또한 있는 것이 아니며, 없는 것도 바로 있는 것이니, 이것이 바로 진공묘유眞空妙有이다. 이미 그러하다면, 시방세계는 나의 한 마음[一心]을 벗어나지 않고, 일체의 티끌과 국토 또한 나의 일념一念을 벗어나지 않는 것이다.(주5)

이러한 황벽의 문구는 일심一心으로 귀결시키지만, 그의 제자인 임제는 그 일심을 처절하게 부정하여 대기大機로 향상向上하였다는 점을 앞에서 논하였고, 당연히 문언도 그러한 입장을 견지하고 있다. 사실상 이는 남종선과 조사선의 차별점이기도 하다. 그러나 문언이 제시하는 함개건곤은 바로 이러한 입장에서 나온 것임은 너무도 명백하다고 하겠다.

문언이 남종선의 선리를 향상하는 점은 다음과 같은 문구로부터 짐작할 수 있다.

만약 즉심즉불卽心卽佛을 말하면, 임시로 노비를 귀공자로 만들고, 생사生死와 열반涅槃은 흡사 머리를 잘라 버리고 삶을 찾는 것과 같을 것이다. 만약 부처를 말하고 조사를 떠들며, 불의佛意와 조의祖意를 제시함은 대체로 모감주[木槵子] 나무로 만든 염주 구슬을 너의 눈동자와 바꾸는 것과 비슷하다.(주6)

위의 문구에서 말하는 ‘즉심즉불’은 『육조단경』이나 남종선에서 제창하는 최고의 선리이지만, 그를 제창함은 스스로 자신의 머리를 잘라 버리고 살아갈 방도를 궁리하거나 멀쩡한 눈알을 파내고 염주 구슬(중국에서는 구슬이 커다란 염주는 모감주나무로 만듦)로 바꿔 끼우는 일과 같다는 것이다. 이러한 입장은 남종선의 선리를 부정하는 것은 절대 아니고, 그에 대한 천착을 경계하는 의도라고 해석해야 할 것이다. 다르게 말하자면, 남종선에서 제창한 ‘즉심즉불’은 뛰어난 선리라고 할 수 있지만, 지나치게 많이 사용되어 이미 사구死句로 전락하였기 때문에 끊임없는 향상이 필요하여 그를 부정하는 것이라고 볼 수 있다. 이것이 바로 조사선의 향상일로向上一路라고 할 수 있다. 그렇지만 ‘함개건곤’은 결코 향상할 수 없는 가장 근본적인 선리의 출발점이라 하겠다.

『오가종지찬요』의 ‘함개건곤구’

청대淸代에 성통性統이 오가五家의 종지宗旨를 편집한 『오가종지찬요五家宗旨纂要』 권3에서 ‘함개건곤구函葢乾坤句’를 다음과 같이 논한다.

본래 참되고 본래 공하니, 하나의 색[一色]도 하나의 맛[一味]이요, 모든 언구言句를 포괄하지 않음이 없으며, 조건[待]에 주저함이 없이 온전한 묘체妙體를 갖춘다. 사事를 통해 이理를 드러내니, 체중현體中玄이다.(주7)

여기에서 성통은 ‘함개건곤’을 ‘체중현體中玄’과 유사한 것으로 배대配對하고 있음을 알 수 있는데, 이는 임제臨濟가 제창한 삼현三玄 가운데 세 번째이다. 그리고 『오가종지찬요』 권1에서 임제의 ‘체중현’을 다음과 같이 논술한다.

셋째, 체중현. 이것은 바로 최초의 한 구절[一句]이며, 진체眞體에서 발현되니, 이 한 구절은 바로 ‘체중현’을 갖춘다. 언어로 인하여 이치를 드러내고, 그로써 현묘함[玄] 가운데 체體를 나타낸다. 비록 이 도리가 밝혀져도, 이에 기용機用이 계위階位를 못 떠나기 때문이다.(주8)

성통은 체중현이 궁극적인 선리를 인식하기는 하지만, “기용이 계위를 못 떠남”의 상태, 즉 아직 온전한 깨달음에는 도달하지 못한 것이라 보고 있다. 그러므로 “사事를 통해 이理를 드러냄”이라는 함개건곤과 같은 경지라고 평가했음을 짐작할 수 있다. 이는 나름대로 주의할 평가라고 볼 수 있지만, 운문삼구가 임제의 삼현이나 삼구와 같이 단계로 해석하는 것은 다시 고려할 문제라고 볼 수 있다. 그것은 임제삼구나 삼현은 표면적으로 학인들이 조사선의 선리를 이해하는 세 가지 단계를 제시하는 것이지만, 운문삼구는 그러한 단계라기보다는 서로 유기적인 관계가 있는 원융圓融의 성격이 더욱 농후하기 때문이다. 이는 연밀의 “하늘과 땅, 그리고 그 속의 모든 형상, 지옥과 천당마저도 그러하며, 모든 존재가 다 진리를 드러내고, 하나하나 모두 손상됨이 없구나.”라는 게송의 함의를 세심하게 논구한다면 성통과는 다른 해석도 가능하다는 점이 도출되기 때문이다. 이에 이어서 운문삼구의 나머지 절단중류·수파축랑을 고찰하고자 한다.

<각주>

(주1) [南唐]文益撰, 『宗門十規論』(卍續藏63, 37c), “韶陽則函蓋截流.”

(주2) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷下(大正藏47, 576b), “函蓋乾坤: 乾坤并萬象, 地獄及天堂, 物物皆真現, 頭頭總不傷.”

(주3) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷下(大正藏47, 567c), “師問僧: 爾是修造那? 云: 是. 師云: 盡乾坤是箇屋, 作麼生是屋主? 無對. 師云: 爾問我, 與汝道. 僧便問. 師云: 薨. 代前語云: 瞞却多少人來!”

(주4) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷上(大正藏47, 549a), “上堂, 大衆集定, 乃以拄杖指云: 乾坤大地, 微塵諸佛, 總在裏許爭佛法, 覓勝負. 還有人諫得麼? 若無人諫得, 待老僧與汝諫看. 時有僧云: 請和尙諫! 師云: 這野狐精.”

(주5) 『黃檗斷際禪師宛陵錄』, [宋]頥藏主集, 『古尊宿語錄』 卷3(卍續藏68, 20a), “見一塵, 十方世界山河大地皆然; 見一滴水, 卽見十方世界一切性水. 又見一切法, 卽見一切心. 一切法本空, 心卽不無, 不無卽妙有, 有亦不有, 不有卽有, 卽眞空妙有. 旣若如是, 十方世界, 不出我之一心; 一切微塵國土, 不出我之一念.

(주6) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷上(大正藏47, 554a), “若言即心即佛, 權且認奴作郎, 生死涅槃恰似斬頭覓活. 若說佛說祖, 佛意祖意大似將木槵子換却爾眼睛相似.”

(주7) [淸]性統編, 『五家宗旨纂要』 卷3(卍續藏65, 279c), “函葢乾坤句: 本真本空, 一色一味, 凡有語句, 無不包羅, 不待躊躇, 全該妙體, 以事明理, 體中玄也.”

(주8) 앞의 책, 卷1(卍續藏65, 257a), “第三體中玄. 此乃是最初一句, 發於真體, 此一句便具體中玄. 因言顯理, 以顯玄中之體. 雖明此理, 乃是機用不離位故.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

김천 송학사 주호스님의 사찰음식

경전의 꽃이라 불리는 『화엄경』을 수행 속 화두로 삼아 정진하고 있는 도량이 있습니다. 바로 김천 지례마을의 대휴사입니다. 대한불교조계종 비구니 도량으로 경북도 유형문화재 제492호인 목조보살 좌상…

박성희 /

-

다양성을 존중하고 포용성을 실현할 때

생명이 약동하는 봄의 기운이 꿈틀대기 시작하는 음력 2월 19일은 성철 종정예하의 탄신일입니다. 큰스님께서 홀연히 우리 곁을 떠나시고 난 다음 해, 큰스님 탄신일을 맞이하여 자리를 함께한 사형사제 …

원택스님 /

-

티베트 불교의 학문적 고향 비크라마실라 사원

인도불교의 황금기에 빛났던 ‘마하비하라(Maha-Viharas)’, 즉 종합수도원 중에서 불교사적으로 특히 3개 사원을 중요한 곳으로 꼽는다. 물론 나란다(Nalanda)를 비롯하여 비크라마실라 그…

김규현 /

-

갈등 해결과 전쟁 방지를 위한 불교적 해법

이 순간에도 세상의 어디에선가는 크고 작은 다툼과 폭력이 일어나고 있고, 그 과정에서 반인륜적인 잔학행위와 문명파괴 행위가 끊임없이 자행된다. 이 지점에서 우리는 무엇보다도 불살생계不殺生戒를 강조하…

허남결 /

-

불교의 이집트 전파를 보여주는 아프리카 불상

인도와 아프리카의 교섭은 역사적으로 가장 덜 연구된 영역이다. 아프리카의 인도양 창구는 홍해 주변이었다. 분명히 인도양의 유수의 고대항구는 아프리카, 특히 홍해를 통하여 이집트와 교류하고 있었다. …

주강현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.