[한중일 삼국의 선 이야기 ]

정각지겸의 『종문원상집』

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 21:14 / 조회16회 / 댓글0건본문

12〜13세기 중원은 금나라에 의하여 북송이 멸망하고, 이어 몽고에 의하여 남송마저 멸망하게 된다. 이 시기 고려는 문벌귀족 세력이 약화되고 무신들이 집권하게 된다. 한마디로 전란의 시기였다. “성인의 마음속엔 우환의식憂患意識이 있다.”라고 유학자들이 말하듯이 혼란과 위기의 시기에는 위대한 사상가들이 출현한다. 이 시기 송나라에서는 대혜와 주자가 등장했고, 고려에는 지눌과 혜심 그리고 이규보가 출현했다. 금나라와 몽고에 의하여 송과 고려의 국교가 공식적으로 단절되었지만, 문화와 사상적인 면에 있어서는 송과 고려의 지식인들은 긴밀하게 교류하였다.

혜심이 편집한 『선문염송집禪門拈頌集』과 이규보의 글을 모은 『동국이상국집東國李相國集』을 보고 있노라면 수선사修禪社 16국사를 중심으로 이 시기 선사상을 이해하고 있는 시야에서 벗어나야 한다는 생각이 든다. 이와 관련하여 주목되는 것이 정각지겸靜覺志謙(1145~1229)의 『종문원상집宗門圓相集』과 보각일연普覺一然(1206~1289)의 『중편조동오위重編曹洞五位』 그리고 천책天頙의 『선문보장록禪門寶藏錄』이다. 이번 호에는 지겸과 『종문원상집』에 대하여 다루고자 한다.

정각국사 지겸의 생애

정각국사 지겸은 지눌보다 13년 전에 태어나 19년 후에 열반한 고승으로 강종康宗과 고종 대에 왕사를 지냈지만, 일반인들에게는 잘 알려져 있지 않다. 강종이 즉위하였을 때 최충헌의 천거로 왕사에 올랐다는 사실과 그의 법명이 ‘지겸志謙’이란 사실로 미루어 볼 때 지덕을 겸비한 인품의 소유자였을 것으로 짐작된다.

지겸의 비문은 이규보李奎報(1168~ 1241)가 지었다. 그것이 『동국이상국집』 제35권에 실려 있는 「화장사 주지 왕사 정인 대선사 추봉 정각국사 비명」이다. 『동국이상국집』 35권의 제일 첫머리에 지겸의 비문이 실려 있고, 이어 혜심의 비문이 실려 있다. 이를 통해서도 지겸이 당시 불교계에서 차지한 위상이 어떠했는지를 알 수 있다.

지겸의 속성은 전田씨로 본명은 학돈學敦이고 자는 양지讓之이다. 전라남도 영광 출신으로 아버지는 검교태자첨사檢校太子詹事를 지낸 의毅이며, 어머니는 남궁南宮씨이다. 그의 6대조는 광종 대 장원급제하여 추밀원사에 이른 공지拱之이며, 증조부 개慨 역시 검교태자첨사를 지냈다. 참고로 검교태자첨사는 왕자의 서무를 관장하는 첨사부 내에 속한 관직으로 정3품에 해당한다.

지겸은 11세에 출가하여 선사禪師 사충嗣忠에게 나아가 머리를 깎았고, 이후 금산사金山寺의 계단戒壇에 나가서 구족계具足戒를 받았다. 선사 사충이 어떠한 산문 소속이고 어떠한 활동을 하였는지는 확인되지 않는다. 당시 금산사는 법상종에 속해 있는 사찰이지만 관단官壇이 설치되어 있어서 그곳에서 구족계를 받은 것으로 보인다.

지겸은 1171년(명종 1)에 승과에 급제한 후 1189년(명종 19)에 등고사登高寺의 주지가 되었다. 1193년(명종 23)에 삼중대사三重大師에 임명되었고, 1197년(명종 27)에 선사禪師, 1204년(신종 7)에 대선사大禪師 등에 차례로 올랐다. 1199년(신종 2)에 욱금사郁錦寺에 주석하였고, 진례군進禮郡에서 개설한 법회에 왕명으로 주맹主盟으로 내려갔으며 1208년(희종 4)에 한재旱災가 극심하였을 때 궁궐에서 설법하여 비가 쏟아지게 하였다. 1211년(희종 7)에는 개경 일대 주요 사찰인 국청사國淸寺에서 주석하였다.

1212년 강종이 즉위하여서는 당시 최고 권력자였던 최충헌의 추천으로 왕사에 책봉되었다. 궁궐에서 가까운 광명사廣明寺에 거처하면서 원주 거돈사居頓寺를 본사本寺로 하여 향화香火의 경비를 충당하도록 하였다. 강종이 사망하고 고종이 즉위하였지만 지겸은 연이어 왕사가 되었다. 1219년(고종 6)에 퇴거를 청하여 화장사花藏寺로 들어갔고, 이때에도 최충헌이 예우를 다하였다. 1229년(고종 16년) 입적한 뒤에 정각국사靜覺國師로 추증되었다. 이규보는 그의 비문 말미에 다음과 같은 명銘을 지었다.

달마達摩의 마음을 전하여 영광靈光이 동방에 빛나는데, 후학들은 거꾸로 보니 마치 거울을 등지고 비치기를 구한 격이다. 밝고 밝은 국사이시여. 태양처럼 걸으시니, 한 번 연기를 틔우매 몽매함이 모두 사라졌다. 법왕法王이 세상에 나오시니 조사의 달이 다시 빛나고, 깨닫는 길이 남쪽을 맡으니 배우는 자 돌아갈 곳을 알리라. 제자들이 수풀처럼 많은데 친히 젖을 먹이고, 또 날개로 새끼를 덮어 주고 내놓아 날게 해 주었네. 복을 심음이 오래니 윤택을 흘려보냄이 끝이 없고, 천자가 높음을 굽히어 북면하고 배움을 청하였다. 살아서는 임금의 사범이 되고 죽어서는 나라의 스승이 되었는데 귀감이 이제 없어졌으니 어디에서 법칙을 취할 것인가. 임금이 소신에게 명하여 사적을 전하기로 기약하시매, 신은 절하고 비명을 새겨 산과 함께 짝을 짓노라. 오가는 자들이여, 말 타고 가거든 말에서 내릴지어다. 차라리 부처에게는 절하지 않을지언정 오직 이 비에만은 절할진저.(주1)

지겸이 말년에 머물렀던 화장사는 파주시 장단면 보봉산에 있었던 사찰로 알려져 있다. 그런데 황해북도 개성시 용흥동에도 화장사가 있다. 개성에 있는 화장사에는 고려말 지공화상의 부도탑인 ‘지공정혜영조지탑指空定慧靈照塔’이 남아 있다.

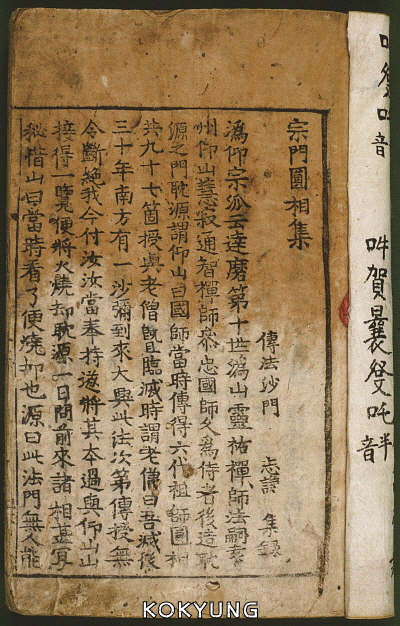

『종문원상집』의 편찬 과정

지겸이 집록한 『종문원상집』은 일찍 명맥이 끊어진 위앙종潙仰宗과 선종의 원상접화법圓相接化法을 연구하는 데 매우 귀중한 자료이다. 앙산의 법을 전수한 오관산 료오순지의 선사상이 지겸에 의하여 다시 본격적으로 조망되고 있다는 점에서 매우 흥미로운 사건이라 할 수 있다. 순지의 선사상에 대해서는 지난 2024년 9월호(통권 제137호)의 ‘위앙종 원상의 전파자 오관산 순지’를 통하여 밝힌 바 있다.

오관산문 순지의 선사상이 지겸에까지 이어지고 있다면 그 전승 과정을 밝혀야겠지만 이에 대한 단서를 찾기가 쉽지 않다. 『종문원상집』은 지겸이 화장사로 퇴거한 1219년에 완성되었다. 이 책의 발문을 수선사 3세인 청진국사淸眞國師 몽여夢如가 작성하였다. 몽여가 수선사 사주로 재임한 기간은 1234년부터 1252년까지이며, 1219년 당시는 혜심이 수선사 사주로 재임하고 있었다. 『종문원상집』이 발간된 7년 후인 1226년(고종 13)에 혜심은 그의 제자 진훈眞訓 등과 더불어 선가의 고화故話 1225칙을 모아 『선문염송집』을 편찬하였다. 이 같은 사실을 종합하면 『종문원상집』의 발간에 있어서 혜심의 지원이 있었을 것이다.

『종문원상집』의 말미에 수록된 몽여의 발문에는 다음과 같은 내용이 수록되어 있다.

원상圓相의 제작은 남양 충 국사에게서 시작되었으니 진실로 윗대 부처님과 조사들로부터의 명맥이다. 그 지취旨趣는 그윽하고 현묘하며 광대하고 오묘하니 지식으로 의론할 수 있는 것이 아니다. 배우는 이들은 다들 아득하기만 하여 그 끝을 규명하는 자가 없는데 하물며 널리 드날릴 수 있겠는가. 이런 까닭에 남양南陽과 위산潙山 앙산仰山 이후로는 널리 전하는 자가 드물게 되었다. 지금 왕사王師이신 화장사華藏寺의 대선옹大禪翁만이 유독 그것에 밝아 옛 성현들의 골수를 꿰뚫어 보고는 선적禪寂의 여가에 한 손을 내밀어 여러 가문의 선록禪錄에 수록된 도상 170칙則을 수집하셨다. 장인들을 모아 판에 새겨 한량없이 인쇄해 베풀고 큰 법고法鼓를 울려 널리 제창하시니, 어찌 큰 법이 흥륭하는 것은 다 기다리는 것이 있음이 아니겠는가. 남양南陽 스님과 화장華藏 스님 이 두 분의 큰 어른은 모두 국사이시다. 국사께서 제작하고 국사께서 계승하시니 가히 세상에 드문 일이라 하겠다. 어찌 지음知音의 작자가 화장이 아니고, 지금의 계승자가 남양이 아니겠는가. 그러나 이 가운데 모든 조사께서도 그려내지 못하고 화장스님께서도 다 수집하지 못한 하나의 도상이 있으니, 안목을 갖춘 납자라면 시험 삼아 가려내기 바란다.(주2)

위의 발문에서 몽여는 “(지겸이) 선적의 여가에 한 손을 내밀어 여러 가문의 선록에 수록된 도상 170칙을 수집하셨다.”라고 밝히고 있다. 이는 단순히 위앙종의 원상뿐만이 아니라 오가 칠종 내에 전해오는 원상을 모두 수집하여 집록하였음을 말하는 것이다.

『종문원상집』의 구성과 내용

지겸의 『종문원상집』은 한국불교전서 6책에 수록되어 있다. 원상圓相의 유래를 시작으로 하여 품의 구별 없이 170칙을 시기별로 나열해 놓았다. 이를 번역한 성재헌은 이 책의 앞에 총목차를 제시하였는데, 68개의 항목을 나누고 끝에 몽여의 ‘발문’을 제시해 놓았다. 여기에는 ‘39. 오관산五冠山 서운사瑞雲寺 순지順之 화상의 도상과 법문’이 수록되어 있는데, 이는 『조당집』 20권에 수록된 내용과 같다. 참고로 이 책에 수록된 내용 가운데 ‘32. 위산영우와 위韋 상공相公의 거량’을 소개하면 다음과 같다.

위韋 상공相公이 위산 화상을 찾아와 게송을 청하자 위산스님께서 말씀하셨다.

“눈앞에서 서로를 드러내도 오히려 둔한 놈인데 하물며 종이와 먹으로 형상하는 짓이겠습니까?”

상공이 물러나 앙산스님을 찾아가 게송을 청하자 앙산스님은 종이에 ○ 모양을 그리고 그 아래에 이렇게 주석을 달았다.

“사량하지 않고 알면 그건 두 번째요, 사량해서 알면 그건 세 번째입니다.”

이에 상공이 감사를 표했다.(주3)

또 이 책의 말미에는 『조정사원』을 편찬한 목암선경睦庵善卿이 원상의 유래와 6가지 명칭에 대하여 밝힌 다음과 같은 내용이 수록되어 있다.

원상圓相을 그리기 시작한 것은 남양南陽 국사에서 비롯되어 시자인 탐원眈源 스님에게 전해졌다. 탐원스님은 비밀스러운 그 기록을 계승하여 앙산스님에게 전하였고, 지금은 드디어 위앙종의 가풍으로 불리게 되었다. 명주明州 오봉량五峯良 화상께서 일찍이 40칙을 지었는데, 명교明敎 자잠자子潛子가 그를 위해 서문을 써 그 아름다움을 칭송하였다. 량良 스님은 ‘원상에 총 6가지 이름이 있으니 첫째는 원상圓相이요, 둘째는 의해義解며, 셋째는 암기暗機요, 넷째는 자학字學이며, 다섯째는 의어意語요, 여섯째는 묵론黙論이다.’라고 하였다.(주4)

오봉량 화상의 40칙은 현존하는 자료에는 보이지 않는다. 이외에도 『종문통요집宗門統要集』, 목암법사牧菴法思 화상의 『종교정심론宗敎正心論』 등 현존하지 않는 전적에서 발췌한 자료들을 다수 포함하고 있다.

『종문원상집』의 선종사적 의의

마해륜은 「『조당집』과 원상의 문제-원상 연구를 위한 시론」에서 “원상은 임제종 황룡혜남이 임제종의 사가어록四家語錄을 정리하면서 임제와 황벽의 기관선機關禪으로 마조계의 선을 재구성하기 이전에 마조계의 선에서 일종의 기관으로 활용되었다.”(주5)라고 말한다. 그런데 『종문원상집』에는 ‘자명초원 스님의 제삿날, 양기방회와 대중 사이에 오고 간 거량’이 수록되어 있다. 송대에 이르러 위앙종은 운문종 및 법안종과 함께 임제종에 흡수되었는데, 지겸은 송대 임제종의 황룡파와 양기파에 이르기까지 원상을 통한 법거량을 추적하여 그것 모두를 집록했던 것이다.

지겸이 원상을 통하여 제자들을 제접했는지는 알 수 없다. 몽여의 발문에는 “어찌 지음의 작자가 화장이 아니고, 지금의 계승자가 남양이 아니겠는가.”라는 대목이 보인다. 이는 혜충이 탐원에게 전하고 탐원이 앙산에게 전한 원상도를 순지는 물론 지겸도 계승했다는 의미이다.

<각주>

(주1) 이규보, 「화장사 주지 왕사 정인 대선사 추봉 정각국사 비명 화장사 주지 왕사 정인 대선사 추봉 정각국사 비명」.

(주2) 지겸, 『종문원상집』, 한국불교전서 6책, 88c〜89a.

(주3) 위의 책, 74b.

(주4) 위의 책,

(주5) 마해륜 「『조당집』과 원상의 문제-원상 연구를 위한 시론」, 『선학』 69, 2024, p.223.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺ 문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(…

김진무 /

-

산불 피해 성금 전달 및 연등국제선원 반야당 개축

연합방생대법회 및 산불피해 성금 전달영남과 산청 지역을 휩쓴 산불 피해 복구를 위해 성철스님문도회가 자비의 마음을 보탰습니다. 성철스님문도회는 지난 4월 3일 겁외사 인근 성철공원에서 전국방생대법회…

편집부 /

-

이해와 마음 그리고 돈오 - 인간은 이해하는 존재

팔정도 해탈 수행은 그 내용의 특성에 따라 세 가지로 분류된다. 팔정도 수행 항목의 배열 순서에 따르면, ‘이해를 통한 향상 수행(혜학慧學: 정견正見·정사正思)’, ‘행위 단속을 통한 향상 수행(계…

박태원 /

-

정각지겸의 『종문원상집』

12〜13세기 중원은 금나라에 의하여 북송이 멸망하고, 이어 몽고에 의하여 남송마저 멸망하게 된다. 이 시기 고려는 문벌귀족 세력이 약화되고 무신들이 집권하게 된다. 한마디로 전란의 시기였다. “성…

김방룡 /

-

홍성 상륜암 선준스님의 사찰음식

충남 홍성의 거북이 마을에는 보개산이 마을을 수호합니다. 보개산 숲속에는 12개의 바위가 있고 하나하나 다양한 이야기를 담고 있습니다. 그리고 이 산자락의 끝에는 작은 암자 상륜암이 자리하고 있습니…

박성희 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.