[신행 길라잡이 ]

자기 자신으로부터의 소외

페이지 정보

일행스님 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 21:39 / 조회1,710회 / 댓글0건본문

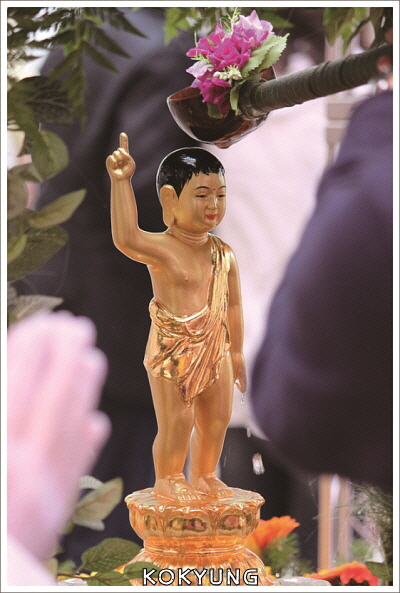

연둣빛 물감을 풀어놓은 듯 신록으로 눈부신 5월은 가족의 달이자 ‘부처님이 이 세상에 오신 달’이기도 합니다. 부처님은 어머니 마야부인을 통해 이 세상에 나오셔서는 사방으로 일곱 걸음을 걸으셨는데, 이때 읊으신 게송이 있습니다.

천상천하天上天下에 유아독존唯我獨尊이구나.

삼계개고三界皆苦하니 아당안지我當安之하리라.

하늘 위로도 하늘 아래에도

오직 나(주1) 자신이 가장 존귀한 존재구나.

욕계欲界, 색계色界, 무색계無色界 모두 중생들이 있는 한

괴로울 수밖에 없으니

내가 마땅히 평안케 하리라.

기록에는 부처님 탄생 시의 장면은 태어나자마자 곧바로 걸으면서 게송을 읊으셨다는 일반인과 다른 설화적인 모습으로 표현되어 있습니다. 이는 성현의 태어남은 태어날 때부터 일반 범인凡人과는 다른 성스러운 특징을 지닌 것으로 묘사하는 당시 인도에서의 관행에 따른 것이었습니다.

어쨌든 그럼에도 이 일반적이지 않은 탄생의 모습과 읊으신 게송에는 매우 중요한 불교적인 상징적 의미가 담겨 있습니다. 먼저 누구나 자신이라는 존재는 세상의 많은 존재들 중에서 얼마만큼의 가치를 지니는지에 대한 선언宣言부터 장차 부처님 당신이 우리 중생들에게 어떤 역할을 하려고 하는지, 가르침의 내용과 주제는 어디에 맞춰질지 등의 전반적인 중생제도衆生濟度의 방향이 짧은 게송에 함축되어 있습니다.

살아가는 나와 살아가는 세상

우리는 세상을 살아가고 있습니다. ‘살아가고 있다’는 것은 매우 현실적이고, 구체적이고, 절박하고 간절하기도 한 사실입니다. 그런데 ‘살아가고 있는’ 이 현실에서 가장 중요하게 여겨지는 것은 무엇일까요?

지금 여기에는 ‘살아가는 내’가 있습니다. 그리고 ‘살아가는 세상’이 있습니다. 눈앞에 펼쳐진 온갖 있는 것들이 다 내가 살아가는 세상입니다. 이런 상황에서 나는, 살아가는 나를 중하게 여기고 있습니까? 살아가는 세상을 중하게 여기고 있습니까?

대부분의 사람들은 자신보다는 자기 앞에 펼쳐진 소위 세상의 것들에 더 마음을 두고 있습니다. 경전 『쌍윳따니까야』에서 부처님께서는 다음과 같이 말씀하십니다.

【하늘사람】 무엇이 사람을 태어나게 하고

무엇이 사람에게서 방황하며

무엇이 윤회에 떨어지고

무엇에서 해탈하지 못하는가?

【세존】 갈애渴愛가 사람을 태어나게 하고

마음이 사람에게서 방황하며

중생이 윤회에 떨어지고

괴로움에서 해탈하지 못한다.

- 『쌍윳따니까야』 권1, p.187. (전재성 역)

“무엇이 사람에게서 방황합니까?”라는 물음에 부처님께서는 “마음이 사람에게서 방황한다.”라고 대답하십니다. 마음은 눈앞에 있는 어떤 물건이 아닙니다. 마음을 떼어놓고는 나를 이야기할 수가 없습니다. 마음이 곧 나이기 때문입니다. 이런 별개의 것이 아닌 바로 나 자신인 마음을 마치 별개의 것인 양 “마음이 사람에게서 방황한다.”라고 하십니다. 무슨 의미이겠습니까?

자기가 자기로부터 소외당하고 있다는 말입니다. 나 자신이 남으로부터 소외되고 있음은 신경을 써도 정작 자기 자신으로부터 소외됨은 신경을 쓰지 않습니다. 그저 눈 앞에 펼쳐진 세상에 관심이 있을 뿐 정작 자기 자신에게는 관심이 없기 때문에 그러한 줄도 모릅니다.

가장 귀한 것은 그대 자신

이러니 마음이 나와 따로 놀 수밖에 없습니다. 방황할 수밖에 없습니다. 방황하는 마음은 마치 길들여지지 않은 생명처럼 제멋대로 움직입니다. 자신에게 관심받지 못하고 늘 밖의 세상으로 뻗치는 나의 의식은 그래서 밖의 대상에 그대로 영향받고 휘둘릴 수밖에 없게 됩니다. ‘나’이지만 나에게 조절이 되지 않는 이유가 여기에 있습니다.

혹 이런 상태로 세상을 살아가고 있다면 나는 어떤 상태이겠습니까? 나 자신이 평안할 수가 없고, 그렇게 되면 내가 사는 세상도 평안할 수 없을 것입니다. 스스로가 평안하지 못하면 나 아닌 다른 사람도 평안하게 해줄 수 없습니다.

부처님은 이 세상에서 가장 귀한 것은 그 어느 것도 아닌 바로 ‘그대 자신(나 자신)’이라고 말씀하셨습니다. 부처님의 가르침처럼 이 세상에서 가장 귀한 것이 바로 ‘나’인 줄을 알 때, 즉 나 자신의 가치를 알 때 나의 인생은 달라지고 나의 세상 또한 달라질 것입니다.

귀한 줄을 안다면 어찌 나 자신을 함부로 대할 수 있고, 나의 삶을 함부로 살아갈 수 있겠습니까. 소중하게 여기면서 귀하게 살아갈 것입니다. 하지만 유감스럽게도 우리는 우리 자신의 가치에 대해 너무도 모르고 있습니다. 관심이 없는 것입니다.

그래서 부처님은 말씀하십니다.

네 안에는 헤아릴 수 없는 무한한 능력이 있고 지혜 광명이 있으니, 그걸 찾아서 활용하면 너의 세상이 달라질 것이다.

우리 안에는 보물 창고가 있습니다. 그 보물 창고를 열어서 쓸 수만 있다면 나의 세상은 다른 세상이 될 것입니다. 지금의 세상과는 차원이 다른 세상이 펼쳐질 것입니다. 그런데 그 보물들은 우리의 깊은 의식 속에 잠겨 있습니다. 분별식分別識인 정신의식(6식)이 아닌 저장식貯藏識인 깊은 의식(8식)에 있습니다.

그래서 공부수행을 할 때 정신의식과 깊은 의식의 특성도 알아야 하고, 이 두 의식 사이의 관계적인 역할에 대해서도 알아야 합니다. 그래야 보물을 적절히 잘 활용할 수 있게 됩니다. 그러기 위해서 수행에서 삼매력三昧力(선정력禪定力)의 확보는 꼭 필요한 것입니다.

우리는 나의 의식의 무한한 기능을 충분히 활용하지 못하고 살아가고 있습니다. 깊은 의식은 고사하고 얕은 의식인 정신의식도 제대로 조절하며 사용하지 못하고 있습니다.

저 부처님과 역대로 마음의 눈을 밝히신 분들은 온전히 자신의 마음을 자유자재로 활용하신 분들입니다. ‘마음의 눈을 떴다’는 것은 내가 마음의 주인으로서 내 마음을 얕은 의식인 정신의식에서부터 저 깊은 의식까지 모두 파악해서 제대로 활용할 수 있게 되었다는 것입니다. 그 마음속에 담겨 있는 크나큰 능력과 지혜 광명을 다 활용할 수 있게 되었다는 것입니다. 이렇게 마음의 눈을 뜨고, 있는 그대로 세상을 바라보는 그분들의 세상은 어떤 세상이겠습니까?

부처님이 이 세상에 오신 이유

같은 세상을 보더라도 마음의 눈을 뜨지 못한 우리와는 같은 세상이 아닐 것입니다. 존재의 이치에 안목이 열리게 함으로써 ‘자신의 참 가치’를 알게 하고 ‘타인의 참 가치’도 알게 하여, 서로서로 귀한 줄 알고 서로서로 인정하고 배려하며 사는 세상이 되게 하는 것, 이것이 부처님이 이 세상에 오신 이유입니다.

그 시작은 자신의 참가치를 아는 것, 즉 ‘천상천하 유아독존’임을 아는 것으로부터 시작됩니다. 자기 안에 내재되어 있는 보물을 꺼내어 쓸 수 있으려면, 마음을 잘 관찰하고 착각으로 인한 마음의 독소를 제어해야 합니다. 즉 부처님이라는 큰 스승의 가르침을 공부해야 하고, 이를 자신에게 적용해가는 자기닦음(수행)을 해 나가야 합니다. 에고를 낮추어 가려는 절수행, 능엄주와 같은 진언眞言수행, 참선參禪수행 등등 할 수 있는 수행법들이 많이 있습니다. 이러한 수행법으로 자신의 정신을 집중시켜 나가고, 집중된 정신으로 더욱더 깊은 내면의 의식으로 몰입해 갈 수 있습니다.

그럼으로써 정신의식은 말할 것도 없고 깊은의식까지 온전히 알아서 제어할 수 있게 되면 비로소 내 마음의 주인이 되는 것입니다. 내 마음의 주인으로 살아간다는 것은 부처님이 이 땅에 오셔서 첫 음성으로 남기신 ‘천상천하 유아독존’이 되는 것입니다. 마음의 눈을 뜨고 살아가는 것이 됩니다. 이렇게 되도록 노력해야 하지 않겠습니까.

끝으로 좌선坐禪할 때 갖는 마음가짐을 글로 표현한 적이 있어서 이를 소개합니다.

나는 지금 여기에 앉아 있다.

여기에 있는 내가 이 세상을 살아가고 있다.

여기에 있는 내가 나의 삶을 살아가고 있는 당사자이다.

나의 삶은 누가 대신하여 줄 수 없는

오직 나 자신만이 영위할 수 있는 것이다.

누구도 대신하여 줄 수 없는 내 삶의 영위자,

지금 여기에 이렇게 앉아 있는 나 자신이다.

이런 나 자신에 대하여

나는 얼마나 관심을 가지고 있는가?

이런 나 자신에 대하여

나는 얼마나 느끼며 생활하고 있는가?

삶을 살아가는 가장 중요한 인자因子는

바로 나 자신인데

이런 나 자신에 대하여 정작 나는 얼마나 알고 있는가?

내가 나를 알지 못하면

어찌 나 자신을 조절하며 살아갈 수 있겠는가?

지금 이렇게 앉아서 나는 나 자신에 대해서

인지하고 느낄 수 있어야 한다.

나 자신을…

※정림사 일행스님의 글을 더 보실 분은 https://cafe.daum.net/jeonglimsarang을 찾아주세요.

<각주>

(주1) 여기서 ‘나’는 부처님 자신만을 지칭하는 고유명사가 아니라 각 개인 자신을 의미하는 일반적인 대명사이다. 내게 비춰진 모든 것은 다 내가 있음으로써 존재하는 것이기에 나는 나의 모든 것을 있게 만드는 근원이라 할 수 있다. 이런 점에서 누구나 자신의 입장에서는 자기가 세상에서 가장 귀한 존재일 수밖에 없는 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

김천 송학사 주호스님의 사찰음식

경전의 꽃이라 불리는 『화엄경』을 수행 속 화두로 삼아 정진하고 있는 도량이 있습니다. 바로 김천 지례마을의 대휴사입니다. 대한불교조계종 비구니 도량으로 경북도 유형문화재 제492호인 목조보살 좌상…

박성희 /

-

다양성을 존중하고 포용성을 실현할 때

생명이 약동하는 봄의 기운이 꿈틀대기 시작하는 음력 2월 19일은 성철 종정예하의 탄신일입니다. 큰스님께서 홀연히 우리 곁을 떠나시고 난 다음 해, 큰스님 탄신일을 맞이하여 자리를 함께한 사형사제 …

원택스님 /

-

티베트 불교의 학문적 고향 비크라마실라 사원

인도불교의 황금기에 빛났던 ‘마하비하라(Maha-Viharas)’, 즉 종합수도원 중에서 불교사적으로 특히 3개 사원을 중요한 곳으로 꼽는다. 물론 나란다(Nalanda)를 비롯하여 비크라마실라 그…

김규현 /

-

갈등 해결과 전쟁 방지를 위한 불교적 해법

이 순간에도 세상의 어디에선가는 크고 작은 다툼과 폭력이 일어나고 있고, 그 과정에서 반인륜적인 잔학행위와 문명파괴 행위가 끊임없이 자행된다. 이 지점에서 우리는 무엇보다도 불살생계不殺生戒를 강조하…

허남결 /

-

불교의 이집트 전파를 보여주는 아프리카 불상

인도와 아프리카의 교섭은 역사적으로 가장 덜 연구된 영역이다. 아프리카의 인도양 창구는 홍해 주변이었다. 분명히 인도양의 유수의 고대항구는 아프리카, 특히 홍해를 통하여 이집트와 교류하고 있었다. …

주강현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.