[지구를 살리는 사찰음식]

홍성 상륜암 선준스님의 사찰음식

페이지 정보

박성희 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 21:50 / 조회2,044회 / 댓글0건본문

충남 홍성의 거북이 마을에는 보개산이 마을을 수호합니다. 보개산 숲속에는 12개의 바위가 있고 하나하나 다양한 이야기를 담고 있습니다. 그리고 이 산자락의 끝에는 작은 암자 상륜암이 자리하고 있습니다.

꽃피는 산골 마을 상륜암

상륜암은 그야말로 꽃피는 산골에 위치한 자그마한 암자입니다. 마당에는 발 디딜 틈이 없을 정도로 어여쁜 꽃이 피어 있고 뒤로는 아름드리 소나무 사이로 참죽나무가 쑥쑥 자라고 있습니다. 상륜암을 찾은 날은 수선화가 만발하여 봄바람에 살랑살랑 춤을 추고 있었습니다. 수선화 축제가 열리는 거북이 마을에는 4월이면 노란 물결의 수선화가 한창입니다.

잠시 차에서 내려 마을을 걸어 봅니다. 매화 향기, 복사꽃 향기, 수선화 향기가 어우러져 상륜암 가는 길은 싱그러운 봄 내음으로 가득합니다. 매화가 만발하였고 뒤를 이어 복사꽃이 피었습니다. 그 아래로 개나리가 만발해 있고 분홍빛 진달래가 활짝 피었습니다. 가로수로 심어져 있는 벚꽃이 피어나기 시작했고, 그 아래로 노오란 수선화가 한들거리고 들에는 초록빛 보리밭 사이로 유채꽃도 한창입니다.

조금씩 마을로 들어가 보았습니다. 아기자기 꾸며 놓은 마을을 보니 더불어 살아가는 마을 주민들의 마음이 엿보였습니다. 함께하지 않으면 결코 이룰 수 없는 부드러운 힘이 숨어 있는 공동체 마을입니다. 살랑살랑 춤을 추는 수선화 길을 따라가다 보니 자그마한 언덕길이 나타납니다. 언덕길에 들어서자 마치 이 마을에만 조명이 켜져 있는 듯 화사합니다. 산벚꽃을 배경으로 홍매화와 청매화가 한창이고, 그 사이로 복사꽃도 얼굴을 내밀었습니다. 수선화 길을 따라서 산자락에는 진달래가 화사합니다. 이 길의 끝자락에 상륜암이 살포시 앉았습니다. 이토록 아름다운 풍경 사이로 봄나물을 캐는 여인들의 뒷모습은 어릴 적 나의 어머니를 보는 듯 아련합니다.

참죽나무와 가죽나무

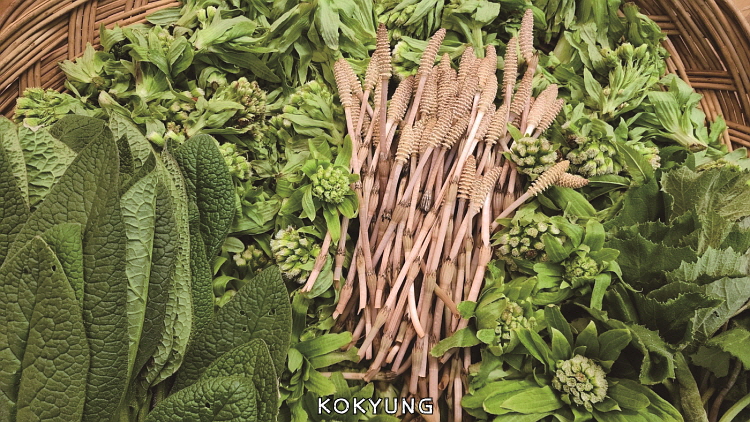

사찰음식에서 가장 자주 등장하는 식재료 중에 하나가 참죽나무순입니다. 대나무를 닮은 나무라 해서 죽나무라고 한다는 설도 있어 이번에 상륜암 선농스님께서 일구시는 참죽나무 숲에서 자세히 괸찰해 보았습니다. 참죽나무가 왜 대나무를 닮았다고 표현했을까 생각하면서 참죽나무 숲을 거닐어 봅니다. 대나무처럼 마디는 없지만 쭉쭉 뻗어 있는 참죽나무 숲이 마치 대나무 숲처럼 느껴지는 것은 사실이었습니다.

참죽나무와 가죽나무 비교

그런 의미에서 죽나무라고 표현했을 것으로 짐작하면서 참죽나무순이 얼만큼 자랐나 점검해 보았습니다. 참죽나무를 가죽나무와 같이 쓰는 경우가 많아 지적이 되곤 하는데 이는 지방마다 방언이 있고 문화어가 존재하면서 산초와 재피를 헛갈리게 사용하는 것과 같이 비슷한 현상이라는 생각입니다. 경상도 지방에서는 참죽나무를 가죽나무라 부르고 가죽나무를 개가죽나무라 불러 참죽나무와 가죽나무가 혼동되는 경우가 많습니다. 전라도 지방에서는 고구마를 감자라고 불렀고, 감자를 북감자라고 불렀지만 지금은 고구마와 감자가 정확히 구분되어 사용되고 있습니다.

이처럼 식재료의 이름 또한 고어와 방언, 그리고 문화어가 혼동되어 사용되다 보니 헛갈리는 경우가 종종 생기는 듯합니다. 참죽나무는 가죽나무와 비슷합니다. 하지만 자세히 보면 다른 점을 발견할 수 있습니다. 참죽나무는 작은 잎이 12~22개의 짝수를 이룹니다. 그리고 잎 가장자리에 톱니가 있고 아랫부분에는 선점이 없습니다. 반면 가죽나무는 작은 잎의 개수가 13~25장의 홀수입니다. 그리고 아주 큰 톱니가 2~3개 있습니다.

사진 3. 참죽나무순.

사진 3. 참죽나무순.

가죽나무 가지가 부러지니 달그림자 난간에 어리고

참미나리 나물이 맛 좋으니 온 산이 봄을 머금었도다

가승목절월영헌 假僧木折月影軒

진부채미산임춘 眞婦菜美山妊春

조선 후기 금강산 입석봉 아래 한 노스님이 살고 계셨습니다. 노스님은 시를 잘 짓기로 소문나 방랑시인 김삿갓이 스님을 찾아가 한 구절씩 주고받으며 연주시聯珠詩를 만들었는데 이른바 「금강산입석봉하암자시승공음金剛山立石峰下庵子詩僧共吟」의 일부분에 나온 싯구입니다. 이 연주시聯珠詩에 나오는 가승목假僧木은 가죽나무의 옛 한자 이름입니다. 가중나무라고도 부르는데 이는 먹을 수 없는 가짜 죽나무로 가죽나무라고 부릅니다.

봄에 새순을 먹을 수 있는 ‘참죽나무’와 생김새가 아주 비슷하지만 가죽나무의 순은 먹지 않습니다. 『장자』의 「소요유」에 나오는 대춘大椿이라는 전설의 나무는 참죽나무를 가리키는 말입니다. “팔천 년을 봄으로 삼고 팔천 년을 가을로 삼았다.”는 장수長壽의 상징으로 참죽나무를 대춘이라 하였습니다. 우리는 남의 아버지를 춘부장椿府丈이라고 높이 부르는데, 장수를 상징하는 참죽나무 춘椿과 어른을 의미하는 장丈이 결합된 말입니다. 춘부장이라는 말의 유래는 이렇듯 장수하라는 의미를 담고 있습니다. 같은 의미에서 장수를 기원하는 뜻에서 춘椿 나무가 심어진 집에 비유하여 춘당椿堂·춘정椿庭이라고도 했습니다.

조선시대 생활백서인 『증보산림경제增補山林經濟』에서는 “산누에는 참죽나무 잎을 먹고 고치를 만들기도 한다. 뿌리의 껍질은 오래된 이질을 치료하는 데 효험을 나타낸다.”라고 기록하고 있는 것으로 보아 중국에서 귀화한 참죽나무는 우리나라 사찰음식의 대표 식재료로 크게 자리매김한 것으로 보입니다. 새순부터 나무와 뿌리까지 참죽나무는 우리에게 이로운 식재료임에 틀림이 없습니다.

홍성 상륜암의 선준스님은 운문사를 거쳐 오랜 시간 동안 선방에서 수행에 전념해 오신 수좌였습니다. 그러던 중 인연이 닿아 숲을 가꾸며 참죽나무를 심기 시작하셨고, 지금은 홍성의 참죽나무 스님으로 유명해졌습니다. 숲을 가꾸며 살고 계시는 스님은 그야말로 선농일치의 삶을 살고 계시는 수행자입니다. 숲에서 가장 먼저 나오는 식재료는 부처님께 먼저 올리고 그다음으로 나오는 식재료는 제방 선원에서 수행하고 계시는 스님들을 위해 올립니다. 참죽나무순이 대중공양으로 올라가면 비로소 스님들은 수행하는 데 필요한 에너지를 보충한다며 매우 기뻐하십니다.

FOREST FOOD를 개척하고 계신 선준스님

선준스님은 임업인으로의 삶을 수행의 방편으로 삼고 자연과 더불어 사찰음식의 맥을 이어가고 계십니다. 건강이 좋지 않았던 스님은 대중이 함께 생활하는 선방에서 다른 사람들에게 피해가 갈까봐 상륜암으로 돌아왔고, 이후 건강을 돌보며 이곳에 머물게 되셨습니다. 홀로 계시는 것이 걱정되어 가끔 스님의 제자들이 와서 일손을 돕곤 합니다.

선준스님은 젊은 시절 초등학교 선생님으로 봉직하신 바 있습니다. 초등학교 시절에 담임선생님의 따뜻한 보살핌과 사랑을 잊지 못하던 제자들은 젊고 예쁜 담임선생님이 출가했다는 소식을 듣고 바로 스님을 찾아왔다고 합니다. 이후 40이 훌쩍 넘은 남자 제자들은 노동으로, 여자 제자들은 잔심부름을 도맡아 가며 아직도 스님이 되신 초등학교 스승님을 찾아 마음을 보태고 있습니다.

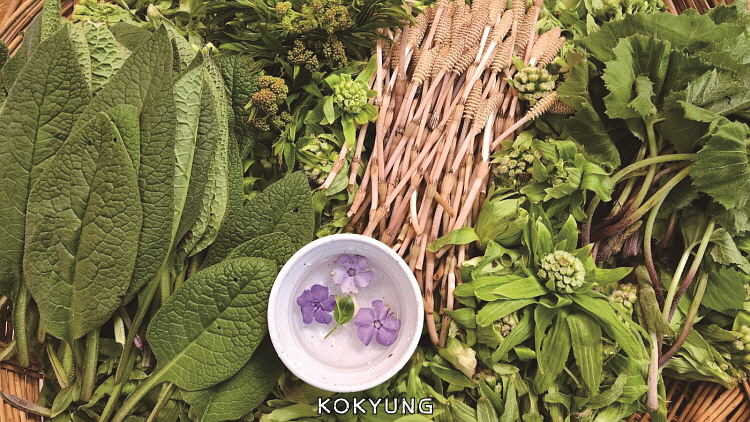

봄 햇살이 따사로운 어느 날 저는 참죽나무 아래 머위가 한창이라는 소식을 듣고 사찰음식 전수를 받고 있는 세 여인과 함께 홍성 상륜암으로 향했습니다. 우선 머위꽃과 머위순에 마음을 뺏기고, 마가목 새순에 달린 어린 열매에 한눈을 팔았습니다. 아름드리 마가목 나무 아래로 컴프리(Comfrey) 잎이 손바닥만큼 자랐습니다. 제비꽃 사이사이 쇠뜨기가 얼굴을 내밀고 참죽나무순은 하늘을 향해 새순을 끌어 올리는 중입니다.

스님은 마가목 곁가지에서 나온 새순을 따며 이야기를 들려주십니다. 이맘때 새순을 따서 저장해 두었다가 장아찌를 담그면 일품이라는 것입니다. 그리고 초록빛 줄기가 나오기 전에 버섯처럼 나오는 포자순을 나물로 먹는 쇠뜨기에 대한 이야기를 하셨습니다. 쇠뜨기는 뱀밥이라고도 부르는데 뱀밥나물과 뱀밥밥은 일품입니다. 컴프리는 한방에서는 잎과 뿌리를 감부리甘富利라는 약재로 쓰는데, 건위 효과가 있고 소화 기능을 향상시키며, 위산과다·위궤양·빈혈·종기·악창·피부염에 사용하는 것으로 많이 알려져 있습니다.

저는 실제로 쇠뜨기를 보면 생김새가 좀 징그럽다는 생각을 많이 했었지만 사찰음식을 통해 쇠뜨기나물을 처음 접해보고 그 맛에 매료가 되었습니다. 특히 소화기능에 좋다니 봄이 되면 일부러 찾아서 먹기도 하는 귀하고 고마운 나물입니다. 포자 부분인 머리 부분은 떼어 내고 마디에 붙어 있는 치마처럼 둘러 있는 받침을 떼어 냅니다. 4마디 정도 자랐을 때 채취하면 적당한 시기입니다. 식감이 아주 좋고 맛도 일품입니다. 그중에 제일은 쇠뜨기를 넣고 지은 쇠뜨기 밥입니다.

마지막으로 소개할 식재료는 컴프리(감부리)입니다. 컴프리는 사찰 주변에는 많이 심어져 있는 것을 볼 수 있습니다. 아마도 감부리는 컴프리를 음역한 것으로 우리나라에 들어온 지는 꽤 오래된 것으로 보입니다. 지구를 살리는 사찰음식 이번 호에서는 홍성 상륜암의 선준스님께 배운 마가목순 장아찌와 감부리전, 쇠뜨기 나물을 소개해 보겠습니다.

마가목순 장아찌

【 재료 】

마가목순, 원당, 소금, 장아찌 간장(채수1컵+간장1컵+식초).

【 만드는 법 】

1. 마가목에 한뼘쯤 자란 순을 채취해서 손질합니다.

2. 마가목 순은 물에 헹궈 꺼낸 다음 원당 1, 소금 1/2 비율로 절입니다.

3. 절인 마가목순을 입항하여 100일 정도 숙성합니다.

4. 100일 후 마가목 잎만 꺼내서 장아찌용 간장을 부어 줍니다.

5. 맛이 들면 꺼내서 반찬으로 먹습니다.

TIP.

- 마가목순에 달린 열매도 함께 사용합니다.

- 마가목의 곁가지는 잘라서 채수에 넣어 사용하기도 합니다.

- 마가목순을 원당에 절이는 이유는 법제를 위해서입니다.

- 설탕에 절인 마가목순은 쓴맛이 가라앉아 부드럽습니다.

컴프리(감부리)전

【 재료 】

컴프리잎, 통밀가루, 물, 간장, 풋고추, 포도씨유, 들기름.

【 만드는 법 】

1. 컴프리 잎은 깨끗이 씻어 물기를 빼 줍니다.

2. 통밀가루에 물을 넣고 반죽하고 간장으로 간을 맞춥니다.

3. 반죽을 무르게 하고 풋고추를 잘게 다져서 넣어 줍니다.

4. 컴프리 잎을 통째로 반죽에 적시고 팬에 구워 줍니다.

TIP.

- 컴프리잎은 솜털이 뽀송하고 도톰해서 전을 붙이면 식감이 좋습니다.

- 컴프리의 어린잎은 데쳐서 나물로도 먹습니다.

- 뿌리와 꽃은 한약재로 사용됩니다.

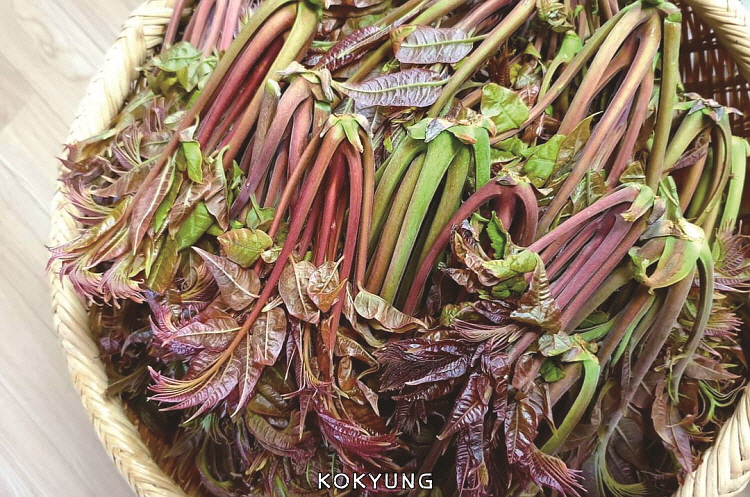

쇠뜨기(뱀풀)나물

【 재료 】

쇠뜨기, 간장, 들기름, 통깨.

【 만드는 법 】

1. 쇠뜨기의 머리 부분과 마디의 껍질을 제거합니다.

2. 끓는 물에 소금을 넣고 쇠뜨기를 살짝 데쳐 줍니다.

3. 데친 쇠뜨기는 찬물에 넣어 열감을 식혀 줍니다.

4. 물기를 뺀 쇠뜨기에 간장과 들기름을 넣고 무칩니다.

5. 통깨를 넣고 무쳐서 마무리합니다.

TIP.

- 쇠뜨기는 데치면 붉은색으로 변합니다.

- 데쳐서 무치면 고구마순 줄기와 비슷한 느낌이 듭니다.

- 식감이 아주 좋습니다.

- 쇠뜨기는 빙하기를 이겨낸 강한 식물입니다.

- 달래 간장을 만들어 뱀밥밥(쇠뜨기밥)을 만들어 먹어도 좋습니다.

- 쇠뜨기는 나물, 밥, 죽, 차로도 활용할 수 있습니다.

* 참죽나무순 구입 문의 / 상륜암 010-7427-0714

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

김천 송학사 주호스님의 사찰음식

경전의 꽃이라 불리는 『화엄경』을 수행 속 화두로 삼아 정진하고 있는 도량이 있습니다. 바로 김천 지례마을의 대휴사입니다. 대한불교조계종 비구니 도량으로 경북도 유형문화재 제492호인 목조보살 좌상…

박성희 /

-

다양성을 존중하고 포용성을 실현할 때

생명이 약동하는 봄의 기운이 꿈틀대기 시작하는 음력 2월 19일은 성철 종정예하의 탄신일입니다. 큰스님께서 홀연히 우리 곁을 떠나시고 난 다음 해, 큰스님 탄신일을 맞이하여 자리를 함께한 사형사제 …

원택스님 /

-

티베트 불교의 학문적 고향 비크라마실라 사원

인도불교의 황금기에 빛났던 ‘마하비하라(Maha-Viharas)’, 즉 종합수도원 중에서 불교사적으로 특히 3개 사원을 중요한 곳으로 꼽는다. 물론 나란다(Nalanda)를 비롯하여 비크라마실라 그…

김규현 /

-

갈등 해결과 전쟁 방지를 위한 불교적 해법

이 순간에도 세상의 어디에선가는 크고 작은 다툼과 폭력이 일어나고 있고, 그 과정에서 반인륜적인 잔학행위와 문명파괴 행위가 끊임없이 자행된다. 이 지점에서 우리는 무엇보다도 불살생계不殺生戒를 강조하…

허남결 /

-

불교의 이집트 전파를 보여주는 아프리카 불상

인도와 아프리카의 교섭은 역사적으로 가장 덜 연구된 영역이다. 아프리카의 인도양 창구는 홍해 주변이었다. 분명히 인도양의 유수의 고대항구는 아프리카, 특히 홍해를 통하여 이집트와 교류하고 있었다. …

주강현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.