[설산 저편 티베트 불교]

티베트 난민들의 귀의처 포카라의 빼마찰 싸캬 사원

페이지 정보

김규현 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 22:24 / 조회91회 / 댓글0건본문

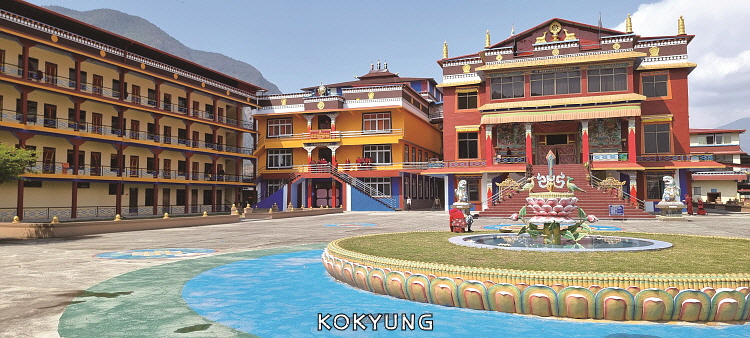

포카라 근교 햄쟈(Hemja) 마을에 자리 잡은 따시빨켈(Tashi Palkhel) 티베트 난민촌 캠프 위에 자리 잡은 빼마찰 사원은 포카라-안나푸르나 간의 국도에서도 눈에 잘 띈다.

티베트 난민촌 햄쟈 마을에 자리 잡은 빼마찰 사원

포카라 시내에서 아무 교통편이나 이용해서 난민촌에서 내려 관광민예품 상가를 따라 들어가면 오른쪽으로는 카일라스(Mt. Kailash school) 학교 운동장이 나타나고 왼쪽으로는 장춥최링(Jangchub Choeling Mon.)이라는 겔룩빠 종파宗派의 사원 대문이 나타난다. 그리고 다시 골목을 끼고 오른쪽 언덕 위로 올라가면, 오늘의 목적지 빼마찰 사원의 대문과 이어지는 3색 담장과 웅장한 본건물이 차례로 나타나는데, 기대 이상으로 웅장하고 깨끗하여 참배객들로 하여금 신심이 나게 만든다.

더하여 사원의 드넓은 마당 어디에서나 8천m급 안나푸르나(Annapurna) 설산과 멋진 물고기 꼬리산 마차푸차레(Machapuchare) 봉우리도 조망할 수 있는데, 오늘도 한 무리의 티베트 디아스포라(Diaspora)들이 마치 필자처럼 그들 할아버지의 고향, 강쩬(Kangchen, 雪域高原)을 그리워하듯 한참 동안 설산 바라보기 삼매경에 빠져 있는 정경도 보인다.

3색으로 특성화된 싸캬빠

이 거대한 빼마찰 사원은 티베트 불교 4대종파의 하나인 ‘싸캬빠 종파(Sakya Pa school, 薩迦派)’에 속해 있다. 원래 ‘싸캬’란 뜻은 ‘회백색의 땅’이란 말로, 티베트 본사 주위의 땅 색깔에서 비롯되어 종파의 이름으로 굳어졌다. 그러니까 ‘회색 땅에 있는 사원’인데, 여기서 홍색은 문수보살, 회색은 금강호법신, 흰색은 관음보살을 상징한다는 의미도 부여하게 되었다.

근래 중국적인 구별법으로 이 싸캬빠의 별칭을 ‘화교花敎’라고 부른다. 겔룩빠는 ‘황교黃敎’로, 닝마파는 ‘홍교紅敎’로, 까규파는 ‘백교白敎’로 부르는 것처럼….

그래서 모든 싸캬빠에 속하는 사원들을 모두 3색으로 색칠되어 있다. 티베트 문화권을 여행하다 보면 이런 3가지 색깔을 칠한 사원이나 집들을 만날 수 있는데, 이는 ‘싸캬빠를 신봉하는 집’으로 이해하면 된다.

싸캬빠의 승가교육 체계

이곳 빼마찰 사원에 부설된 전통 강원講院에는 2백여 명의 학승들이 기숙사에 머물며 공부하고 있다. 물론 다른 종파와 마찬가지로, 2~4년의 기본교육 과정을 수료하고 나서, 다시 반야 7년, 중관 3~4년, 구사 2~3년, 율장 1~4년 계속하여 대략 13~18년 동안 공부한다. 또한 2년마다 단계별로 토론시험과 필기시험을 치러야 하는데, 이 (마지막) 테스트를 통과하면 교수사敎授師로서 ‘게셰’라는 칭호를 받는다. 이 학위는 등급에 따라 하람빠, 촉람빠, 릭람빠, 링쌔빠 등 4가지로 나뉜다.

싸캬빠에서는 이 종파를 일으킨 대학자 싸캬 빤디따(Sakya-Pandhita, 大學匠) 꾼가갤첸의 이론들을 중심으로 6가지 분야(반야, 논리학, 인식론, 계율, 아비달마, 중관, 삼율의)를 공부하는데, 싸캬빠의 전통대로 특히 논리학과 인식론을 중요시한다.

싸캬빠 종파의 부침

일반적으로 우리나라에서는 티베트 불교 하면 달라이 라마 성하가 속한 겔룩빠 종파를 먼저 떠올리게 되지만, 사실 우리나라 불교에 끼친 영향 면에서는 오히려 싸캬빠가 비중이 무겁다는 것을 불교학자들조차 간과하고 있는 것 같다. 그 첫 단초는 고려 26대 충선왕忠宣王(1275~1325) 때이다. 그는 충렬왕과 원元 세조 쿠빌라이 칸(khubilai khan)의 딸 사이에서 태어난 혼혈아였다.

『고려사』 충선왕조 개요에 의하면 “충선왕은 원나라 간섭기에 개혁정치를 시행하고, 연경燕京에 만권당을 설치하여 원과 고려의 문화 교류를 촉진하고 학문을 발전시킨 왕”으로 씌여 있다. 그러나 여기서 우리가 눈여겨보아야 대목은 “1320년 충선왕을 지지하던 원 황제가 죽고 다음 황제가 즉위하는 정치적 혼란기에 고려 출신 환관의 모략으로 인해 충선왕이 토번吐蕃으로 유배갔다가 1323년 그의 매부妹夫인 태정제 이순테무르가 즉위하면서 유배에서 풀려났다.”는 역사적 사실이다.

그러니까 충선왕은 만 3년간, 싸캬본사에서 머물렀다는 말인데, 그때 고려의 명신 이제현李齊賢(1287~1367) 등이 충선왕의 유배지까지 방문하여 기록을 남겼고 나아가 귀향에서 돌아온 충선왕은 싸캬사원의 승려들을 고려로 초대하였다고 하니 이때 고려불교가 티베트 불교로부터 상당한 영향을 받았을 것이라는 추론은 합리적으로 보인다.

각설하고 싸캬종파의 시작은 1073년 중앙 티베트의 ‘회색의 땅’에서 쾬(Khön) 씨라는 호족에 의해 비롯되었다. 그러다가 1239년, 티베트가 몽골군에 점령당할 때(주1) 화친 사절로 갔던 싸캬 빤디따와 그의 조카인 최걀 빡빠(Chögyal Pagpa, 1235~1280)가 쿠빌라이칸과 원 황실의 전폭적인 신임을 얻어 ‘제사帝師’라는 호칭을 받고 또한 그 보상으로 티베트 13만호戶를 통치할 수 있는 권한도 위임받게 되었다.(주1) 그 결과 토번제국 붕괴 후 사분오열되었던 티베트는 싸캬빠를 구심점으로 다시 통일되었고, 그런 상황은 그 후 백여 년간 이어졌다.

싸캬빠 종파의 총본산

그 당시 세계적인 종교로 팽창된 티베트 불교의 중심지가 바로 싸캬 본사였다. 티베트 제2의 도시 시가체에서 서쪽으로 약 127km 떨어진, 내륙 깊숙한 곳에 자리 잡고 있기에 언제부터인가 점점 방문하기 힘든 곳이 되어버렸지만….

싸캬 본사는 남북으로 나뉘어져 있는데, 남부사원은 1268년 원나라의 국사가 된, 제5대 싸캬트리진, 최걀 빡빠(Drogön Chögyal Pagpa)에 의해 세워졌다. 당시 13만 명이 징집되어 건설된 기념비적 건물로 사원이라기보다는 높은 망루를 갖춘 마치 중세요새 같은 모양새였다.

그러나 여러 번의 전란과 화재 그리고 세월에 의한 퇴락으로 인하여, 특히 마지막으로 1960년대 문화혁명 기간 동안 홍위병들에 의해 상당 부분 파괴되어 전성기 때의 웅장했던 옛 모습은 잃었다. 다행히 문화혁명의 잘못을 뉘우친 중국 당국에 의해 2002년에 다시 대부분 복구하였다고 한다.

천만다행으로 이 사원의 랜드마크인 대법당인 라캉첸뽀(Lhakang Chempo)는 별 피해를 입지 않았다. 내부에 40여 개나 되는 거대한 나무 기둥으로 지탱되고 있는 이 장엄한 건물은 현재 티베트에서 뽀딸라 궁전에 이어 가장 중요한 문화재로 꼽히고 있다.

이 라캉첸모 안에는 원대에 조성된 불보살상과 역대 조사들의 조소상과 역대 싸카트리진 종사들의 영묘탑靈廟塔이 자리 잡고 있어서 고색창연함이란 이런 것이라고 말해주고 있다. 그러나 싸캬 본사 유물의 백미는 각종 언어(주3)로 된 2만여 ‘함函’의 현·밀교顯密敎의 ‘경궤經櫃’(주4)들이다. 이것들은 대개 감색紺色 종이에 금·은분金銀粉으로 쓴 필사본과 목판본인데, 마치 큰 벽돌 같은 ‘함函’ 모양처럼 모두 비단 보자기로 싸서 거대한 벽을 가득 메운 수많은 서가書架에 쌓아 두었다.

또한 이 티베트 대장경과 더불어 진정한 보물로 꼽히는 것이 따로 있다. 바로 1만㎡ 면적에 그려져 있는 수천 폭의 벽화들로, 특히 130폭에 달하는 고색창연한 만다라(Mandala)는 불교미술사적으로 그 가치를 인정받고 있다. 아울러 40여 개나 되는 거대한 기둥마다 걸려 있는 1천 점의 걸개 탕카(Thangkha)도 빼놓을 수 없는 백미에 속한다.

그 외에도 따로 전시되고 있는 진귀한 유물 중에서 20부로 된 3,636쪽에 달하는, 세계 최대의 분량의 고대 패엽경貝葉經은 인도에서조차 볼 수 없는 진귀한 유물로 꼽힌다. 그리고 원나라 당시 사용했던 각종 외교문서와 공문서 그리고 법왕의 직인 등이 보존되어 있어 당시 대제국의 후광을 업고 있었던 싸캬사원의 영광을 되새겨볼 수 있게 한다.

문화혁명 전 장서관을 친견하고 생생한 기록을 남긴 여행가 찬드라(Sharat Chandra)는 다음과 같이 기술하고 있다.

그 도서관의 굉장한 장서들은 본 법당의 거대한 벽을 따라 설치된 서가에 보관되어 있는데, 모두 금색 글씨로 쓰여 있다. (중략) 그것들은 원나라의 국사인 빡빠(Phagpa)가 두 번째로 쿠빌라이 칸을 예방했을 때 하사받은 것들이라고 한다. (중략) 이 사원에는 또한 소용돌이가 왼쪽에서 오른쪽으로 돌아가는 소라껍질 악기(Dungkar)가 보존되어 있는데, 이도 역시 쿠빌라이의 하사품이라 한다.

<각주>

(주1) 징기스칸의 손자이며, 오고타이 칸[汗]의 둘째 아들 구텐칸은 기마병을 보내 동부 티베트를 경유해 중앙티베트 일대를 초토화하고 설역의 군소국들에게 복종을 요구하였다.

(주2) 이 ‘만호’란 원 제국이 티베트를 무력으로 점령한 후 인구 1만 호를 한 개의 ‘본친’으로 하는 행정단위로 묶어 전국을 13개의 권역별로 나누어 통치하도록 한 제도이다.

(주3) 이 대장경의 대부분은 빡빠국사가 쿠빌라이 칸을 예방했을 때 하사받은 것을 주축으로 하는데, 티베트어 외에 산스크리트어, 빠리어, 중국어, 몽골어 등이 주를 이룬다고 한다.

(주4) 우리나라 대장경처럼 책으로 묶는 것이 아니라 티베트 대장경처럼 낱장으로 넘겨서 보는 것을 ‘經櫃’라 번역한다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

티베트 난민들의 귀의처 포카라의 빼마찰 싸캬 사원

포카라 근교 햄쟈(Hemja) 마을에 자리 잡은 따시빨켈(Tashi Palkhel) 티베트 난민촌 캠프 위에 자리 잡은 빼마찰 사원은 포카라-안나푸르나 간의 국도에서도 눈에 잘 띈다. 사진…

김규현 /

-

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺ 문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(…

김진무 /

-

명필의 묵향으로 멋을 더하는 도량

거연심우소요 55_ 대흥사 ❸ 형조판서 등 여러 판서를 거친 신관호 선생은 격변하는 세계정세 속에서 1866년 병인양요丙寅洋擾 때에는 총융사로 역할을 하였고, 187…

정종섭 /

-

반골의 선승 잇큐 소준

일본선 이야기 17 1975년부터 1982년까지 일본의 한 방송국에서 <잇큐상(一休さん)>이라는 애니메이션 프로그램이 296회에 걸쳐 방영되었다. 선찰인 …

원영상 /

-

정각지겸의 『종문원상집』

12〜13세기 중원은 금나라에 의하여 북송이 멸망하고, 이어 몽고에 의하여 남송마저 멸망하게 된다. 이 시기 고려는 문벌귀족 세력이 약화되고 무신들이 집권하게 된다. 한마디로 전란의 시기였다. “성…

김방룡 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.