[현대문학 속의 불교 ]

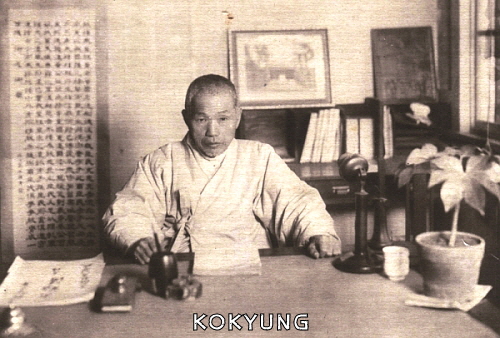

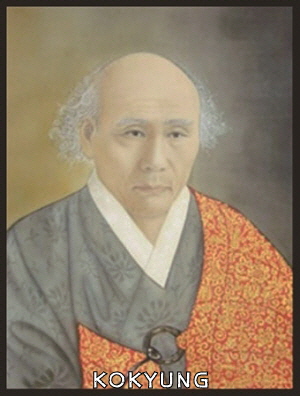

석전 박한영과 ‘화엄’으로서의 ‘자연’의 발견, ‘국토’ 그리고 침묵

페이지 정보

김춘식 / 2025 년 7 월 [통권 제147호] / / 작성일25-07-05 13:17 / 조회728회 / 댓글0건본문

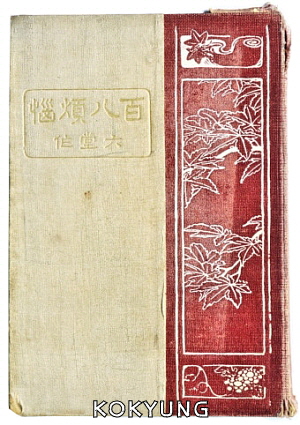

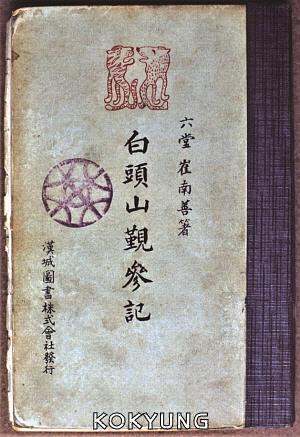

한용운의 『님의 침묵』이 회동서관에서 발행되던 같은 해에, 최남선은 시조집 『백팔번뇌』(동광사, 1926)를 출간하면서 「조선국민문학으로서의 시조」(『조선문단』, 1926. 5)라는 글을 연이어 발표한다. 최남선의 이런 행보는 한국근대문학사에서 ‘시조부흥론’, ‘조선학연구’, ‘국민문학파’의 등장이라는 ‘장면’과 서로 겹쳐지는데, 사실 최남선의 「시조 태반으로서의 조선 민성民性과 민속」(『조선문단』, 1926, 6) 등의 글은 시조에 국한되지 않고 “국토, 조선인, 조선심, 조선어, 조선의 맥박” 등 전통과 문화 전반을 하나의 거대한 ‘신체’를 가진 인격체로 구상하는 ‘상상으로서의 조선’을 기획하는 작업에 연결되어 있었다.

‘상상된 민족, 국가’를 전제로 하는 근대적 내셔널리즘의 형태로 보여지는 이런 작업은 최남선 개인의 발상이었다기보다는 1920년대 초반부터 시작된 ‘조선학연구’의 한 여파였다고 할 수 있다. 식민지시기 근대문학사 연구에서 여전히 간과되어 있는 부분 중의 하나가 이런 ‘전통주의 조선학’과 연관된 현대문학의 형성 과정에 대한 것인데, 문학사에서는 일반적으로 ‘국민문학파’의 등장이라고 말해지는 장면이다.

하지만 실상을 보면, 이러한 ‘문화적 민족주의의’가 표면화되는 과정에는 1910년대 전후에 전개된 근대적 진보(개화, 계몽)에 대한 열망과 그런 진보를 가능하게 하는 동력으로서의 ‘문화와 전통’에 대한 성찰과 자각이 이미 선행되어 있었다는 점을 반드시 지적하지 않을 수 없다.

‘상상된 조선’을 실체화하고 구성하는 내용물은 ‘국토라는 신체, 조선심 또는 얼, 핏줄 또는 생명력에 비유되는 맥박이나 리듬, 그리고 그것의 표현물인 언어와 문화’를 발견하는 과정으로 연결되는데, 이런 ‘조선의 발견’은 ‘조선인’이라는 근대적 정체성을 새롭게 구축하는 하나의 출발점이 된다.

1926년, 『님의 침묵』, 『백두산 근참기』, 『백팔번뇌』의

출간과 국토의 신성화

스님은 고사에 깊은 조예며 통철한 식견으로 내경과 외전을 꿰뚫어 보신 분인데 외람되게도 나와 같은 사람을 말벗으로 여겨 주신 영광을 누리게 되었다. 이 때문에 날이 갈수록 교분이 두터웠던 바 어지러운 시대를 만나 불법 또한 쇠퇴되고 심지어는 권력을 배경으로 이익만을 추구하여 종풍이 크게 흔들리고 있었다. 이에 스님은 몇몇 동지와 종단을 바로잡고자 하실 적에 나 역시 미비한 힘으로나마 스님을 도와 조그마한 보탬이 되지 않았나 한다. 그러는 중에 나와의 정이 두터워진 것을 그 누구도 짐작할 수 없었던 바였다.

그러나 나의 간직한 뜻을 펴기에는 너무나 많은 어려움이 있었기에 언제나 혈혈단신으로 국내를 유람하며 역사를 연구하고픈 생각뿐이었다. 스님은 이러한 나의 마음을 짐작하시고 해마다 늦여름 초가을 사이엔 나와 함께 여행길을 마련하여, 일찌기 동으로는 금강산을 갔다가 바다를 따라서 낙산사에 이르러 경포대에서 뱃놀이를 하였고, 남쪽으로는 지리산을 두루 본 후 바다를 건너 한라산 정상에 올라 물을 마시며 노는 말 떼를 함께 구경하였고, 위로는 백두산을 순례하며 천지의 기슭에서 수면에 퍼지는 아침햇살의 현란한 장관에 함께 심취하기도 하였으며, 차호遮湖의 그윽한 경치며 묘향산의 기발한 경관까지도 함께 가지 않았던 곳이 없었다.(주1)

인용한 글은 최남선을 통해 표면화된 이런 ‘문화적 민족주의의 기획’이 시작된 한 출발점을 암시하고 있는데, 석전 박한영의 위치는 ‘불교와 현대문학’의 상관성 속에서 본다면 ‘위기와 격변’의 상황 속에서 한용운과 최남선, 더 나아가서는 ‘전통’과 ‘근대’라는 서로 다른 이질적 시스템을 ‘조선’이라는 ‘실체’로 통합하는 과정에서 가장 중요한 매개자 역할을 했다고 보여진다. 유심과 님, 유신과 침묵 사이의 긴장처럼, 하나의 표상은 균질적인 것들의 종합이 아니라 알고 보면 서로 상이한 충동들의 봉합으로 구성되어 있는 것이다.

‘조선’이라는 실체를 ‘신성한 것’으로 만들어 가는 과정에서 ‘국토’와 ‘자연’이라는 구체적 표상이 발견되고 그것이 문학적 대상이 되는 것처럼, 한용운의 ‘님’ 또한 ‘조선’, ‘불교’, ‘전통’, ‘진리’가 구체적 표상으로 나타난 ‘문학적 대상’이라고 할 수 있다. 한국의 현대문학이 서구 정신 혹은 근대정신의 이식과 그 산물이라고 말해지는 일반적 견해에서 흔히 간과되는 것은 그러한 근대성이 구체화된 표상으로 정착되는 과정에서 투여된 기존의 ‘문화 전통’인데, 지난 연재의 내용에서 밝힌 것처럼, 1915년을 전후로 한 시점 이후부터는 근대적 불교 지식인의 활동이 이런 문화 전통의 한 축을 적극적으로 담당하고 있었던 것이다.

한용운의 『님의 침묵』 발행 시기와 최남선의 『백팔번뇌』, 『백두산 근참기』가 출간되는 시점, 그리고 ‘시조부흥론’과 ‘국민문학파의 등장’이 모두 1926년이라는 한해에 이루어지는 것은 이 점에서 단순한 우연은 아니라고 할 수 있다. 정인보, 이은상, 이병기, 최남선 등 조선학 운동의 대표자들이 모두 석전 박한영을 스승으로 대접한다는 점과 한용운과 박한영의 밀접한 교유 등은 앞에서 나열한 문학사적 사건 혹은 장면의 일정한 교차점에 ‘불교 지성’ 다시 말해서 근대적 ‘불교 지식인’의 역할이 있었음을 암시한다.

박한영과 ‘유심이 곧 금강’

앞의 인용문에서 최남선의 석전 박한영에 대한 평가는 다음과 같은 세 가지로 요약된다.

① “고사에 깊은 조예며 통철한 식견으로 내경과 외전을 꿰뚫어 보신 분”

② “어지러운 시대를 만나 불법 또한 쇠퇴되고 심지어는 권력을 배경으로 이익만을 추구하여 종풍이 크게 흔들리고 있었다. 이에 스님은 몇몇 동지와 종단을 바로잡고자 하실 적에”

③ “스님은 이러한 나의 마음을 짐작하시고 해마다 늦여름 초가을 사이엔 나와 함께 여행길을 마련하여 일찌기 동으로는 금강산을 갔다가 … 묘향산의 기발한 경관까지도 함께 가지 않았던 곳이 없었다.”

다시 정리하면, 첫째는 불교를 포함한 전통적 지식에 뛰어난 학승이라는 점. 둘째는 국권이 침탈되는 혼란한 시점에 ‘근대’라는 상황에 직면한 ‘불교’의 유신과 ‘정체성’을 어떻게 확립할 것인가를 고민하고 그 방향을 설정하는 일을 실천했다는 점. 셋째 국토와 자연의 발견을 실질적으로 이끌어 준 사람이라는 내용이다.

최남선의 ‘국토’가 ‘백두산’, ‘금강산’ 등을 조선의 구체적 신체身體로 구현하고 정신과 맥박이 깃들어 있는 신성한 대상으로 만드는 작업이었다는 사실을 고려한다면, 우리는 이런 ‘여행’과 ‘순례’의 길잡이 역할을 한 박한영이라는 스님의 정신사적 궤적 안에서 ‘불교의 대승적 화엄’이 ‘민족의식’으로 연결되는 한 장면을 쉽게 엿볼 수 있다. ‘금강산’, ‘백두산’, ‘한라산’, ‘설악산’ 등 산을 오고 가며, 최남선과 이광수를 불교로 이끌었던 박한영의 ‘자연’은 이 점에서 최남선의 ‘국토’와는 중첩되는 점을 지니지만 결코 같은 것이라고 보기는 어려울 것이다.

불교의 유신을 위해 고투하고, 자연, 산을 통해서 화엄을 보고 있는 ‘승려’의 위치에서 보면, ‘국토’란 ‘불국정토’이고 더 나아가서는 ‘문화적 민족주의’의 성향을 품더라도 그 절대성 안에는 ‘국가’보다도 높은 ‘종교’ 그리고 ‘궁극의 진리’가 존재하기 때문이다. 불교의 유신과 유심, 그리고 ‘국권회복’, ‘화엄세상’의 구현이라는 기원이 하나로 통합되는 지점에서 발견된 ‘산’의 의미는 이 점에서 각별한 것이다.

“유심이 곧 금강”이라는 석전 박한영의 말은 중의적인 것으로 불교의 ‘금강저’를 가리키면서 또한 ‘금강산’을 의미하는 것이기도 하다. ‘산’과 ‘자연’의 발견은 수사적으로는 ‘선시’의 오래된 ‘미학’이다. ‘선시적 수사’에서 ‘산’이나 ‘자연’이 ‘무아’나 ‘열반’과 관련된 ‘여실지견如實知見’, ‘진여眞如’, ‘여여如如’의 대상인 것처럼, 금강은 ‘여여’한 자연이면서 또한 그것을 ‘여여하게 보는’ ‘여여지’ 즉 ‘심心’ 자체라고 할 수 있다.

ᄯᅩ金剛山은 朝鮮人에게 잇서서는 風景佳麗한 地文的一現象일ᄲᅮᆫ 아닙니다. 실상朝鮮心의 物的表象, 朝鮮情神의 具體的表象으로 朝鮮人의 生活, 文化乃至歷史에 長久코 緊密한 關係를 가지는 聖的一存在입니다. 녯날에는 生命의 本原, 靈魂의 歸止處로ᄭᅡ지 생각되고 近世ᄭᅡ지도 許多한 預言者의 殿堂이 된곳입니다.(주2)

『백두산 근참기』 출간 이후 다음 해인 1927년 간행된 『금강예찬』에서 최남선은 ‘금강산’을 “조선심의 물적 표상”이라고 단언하는데, 이 말은 ‘마음’과 ‘표상’의 동일시, 즉 조선심의 구현이 ‘금강산’이라는 수사의 일반화에 해당된다. 이런 ‘심’과 ‘물적 표상’의 동일시는 ‘정신’과 ‘자연’의 일체화 즉 ‘국토와 얼’이라는 ‘공동체적 정신’의 ‘물질화’를 ‘자연’에서 발견하는 ‘문학적 수사’를 가능하게 한다. 불교적 수사에서 ‘심’과 ‘물’의 ‘분별없음’의 경지가 유심과 ‘자연’, ‘산’의 동일성을 만들어 주듯이, 문화적 민족주의의 수사에서 ‘정신’과 ‘자연’은 서로 상응하는 관계를 갖는 것이다.

석전 박한영의 “유심이 금강”이라는 말과 “조선심이 금강산”이라는 말은 그 수사적 출발점과 방향에서는 서로 차이점을 지니지만 결국은 ‘식민지’라는 상황, ‘근대적 진보’의 압력과 ‘전통적 정체성’ 사이의 충돌 속에서 서로 혼재되고 섞이는 과정을 겪게 되는데, 그 구체적 결과물이 한용운의 『님의 침묵』에 나타나는 ‘님’과 ‘침묵’의 표상이라고 할 수 있다.

석전 박한영과 한용운의 연관이 깊다는 점 외에도 이 두 사람의 정신적 고투와 지향은 상당히 유사한 점을 지니고 있다. 불교의 유신이 유심으로 발전하고, 그리고 그 유심의 ‘여여’에 바탕을 둔 ‘자연과 대상’에 대한 인식이 ‘님’이라는 ‘물아일원화’를 나타내는 표상으로 발전하는 과정은 ‘위기에 봉착한 불교적 인식과 수사’가 현대문학에 틈입하는 한 과정이기도 하다. 이 점에서 한용운에게 ‘침묵’의 의미는 ‘님’ 속에 담긴 ‘마음, 대상’의 일원화 상태를 나타내는 가장 중요한 징표에 해당한다. 따라서 ‘침묵’은 ‘부재’나 ‘무의미’의 상태가 아니라 오히려 ‘의미의 충만’ 혹은 ‘표상(사랑)의 가능성’을 나타내는 상태라고 할 수 있다.

선시의 역설이 ‘산, 자연 등 외부 대상의 침묵’을 ‘여여’함의 발견처로 삼듯이, ‘님의 침묵’은 ‘님’의 ‘여여함’, ‘진여의 상태’를 발견하기 위한 기본적인 조건이 되는 것이다. 한용운의 『님의 침묵』에 대한 기존의 문학사적 논의에서 ‘님’의 표상에 대한 분석은 많지만 정작 ‘침묵’이 무엇을 표상하는가, 그 침묵의 표상이 나타내는 이유는 무엇인가에 대한 접근은 거의 없다는 점은 그래서 오히려 문제적으로 보인다.

이 점에서 박한영의 선시, 만공과 경허의 선시에서 ‘침묵’의 의미가 어떻게 해석될 수 있는가 하는 점은 ‘불교적 사유와 지식’이 어떻게 현대시에 영향을 주었는가 하는 사실을 살펴보는 데에 중요한 단서를 제공한다. 마찬가지로 주로 한시로 창작된 선시가 어떻게 현대시의 수사와 표상체계에 영향을 줄 수 있었는가 하는 점 또한 불교와 현대문학의 상관성을 살펴보기 위해서 반드시 제기되어야 할 중요한 질문이다.

<각주>

(주1) 최남선, 「발문」, 박한영, 『석전시초』, 동명사, 1940. 1쪽.

(주2) 최남선, 『금강예찬』, 한성도서주식회사, 1927, 2쪽.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

네팔 유일의 자따까 성지 나모붓다 사리탑

카트만두에서 남동쪽으로 52km 떨어진 바그마띠(Bagmati)주의 까브레빠란 삼거리(Kavrepalan-Chowk)에 위치한 ‘나모붓다탑(Namo Buddha Stupa)’은 붓다의 진신사리를 모…

김규현 /

-

깨달음으로 가는 바른 길

올 초 백련불교문화재단과 BTN 불교TV는 성철 종정예하께서 “부처님께 밥값했다.”라고 하시며 흔연히 펴내신 『선문정로』의 저본이 되는 큰스님의 육성 녹음을 <깨달음으로 가는 바른 길>이…

원택스님 /

-

잊혀진 불국토의 섬 몰디브

많은 한국인이 몰디브로 여행을 떠난다. 코발트 빛 해안으로 신혼부부들을 이끈다. 남북으로 길게 이어진 26개의 환초로 이루어지는데 섬의 총수가 무려 2,000여 개(1,192개)에 달한다고 한다. …

주강현 /

-

운문종의 법계와 설숭의 유불융합

중국선 이야기 53_ 운문종 ❽ 세계에서 가장 화려한 문명을 구가하던 당조唐朝가 멸망하고, 중국은 북방의 오대五代와 남방의 십국十國으로 분열되었다. 이 시기에 북방의…

김진무 /

-

초의선사의 다법과 육우의 병차 만들기

거연심우소요 58_ 대흥사 ❻ 초의선사의 다법을 보면, 찻잎을 따서 뜨거운 솥에 덖어서 밀실에서 건조시킨 다음, 이를 잣나무로 만든 틀에 넣어 일정한 형태로 찍어내고 대나무 껍질…

정종섭 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.