[한중일 삼국의 선 이야기 ]

운문종의 법계와 설숭의 유불융합

페이지 정보

김진무 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 10:54 / 조회2,625회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 53_ 운문종 ❽

세계에서 가장 화려한 문명을 구가하던 당조唐朝가 멸망하고, 중국은 북방의 오대五代와 남방의 십국十國으로 분열되었다. 이 시기에 북방의 불교는 당말에 발생한 회창법난會昌法難으로 인하여 이미 상당히 쇠락해졌다. 더욱이 오대 53년의 기간에 후량後梁(907~923), 후당後唐(923~936), 후진後晉(936~946), 후한後漢(947~950), 후주後周(951~960) 등의 다섯 왕조가 교체되는 정치적 혼란으로 불교가 발전할 여력이 없었으며, 오대 말년에 후주 세종世宗에 의한 폐불廢佛(955)이 발생하기도 하였다. 그러나 남방에서는 비록 십국이 난립하였지만, 오히려 정치와 경제가 안정된 상황이었다. 십국 가운데 남한南漢(917~971)은 바로 운문종의 출현과 밀접한 관련이 있다고 하겠다.

운문종의 성립과 남한 황제의 지지

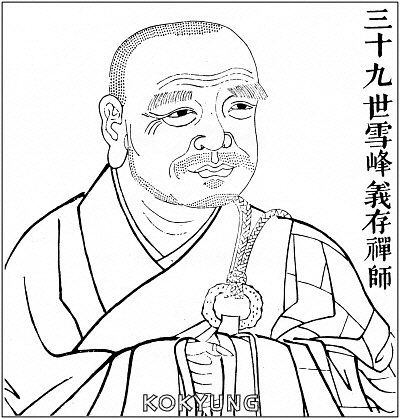

문언의 생애를 기록한 『행록』에 따르면, 목주도종睦州道踪으로부터 깨달음을 얻어 몇 년을 그의 문하에서 수학하였고, 도종의 권유에 따라 설봉의존雪峰義存을 참알하여 “은밀하게 종宗을 인가받고 법을 부촉” 받고서 17년 동안 제방을 유행하다가 영수사靈樹寺의 지성여민知聖如敏의 문하로 들어가 정착하였다. 문언이 영수사에 정착한 시기는 명확하지 않지만, 여민이 입적(918)하면서 남한의 고조인 유엄劉龔에게 편지를 남겨 문언을 인천안목人天眼目으로 삼으라고 권고하였다. 그에 따라 고조는 여러 차례 문언을 궁궐로 불러 설법을 청하였는데, 매번 질문에 적절한 가르침을 펼쳐 황제가 더욱 감탄하고 탄복하여 마침내 자포紫袍와 선사의 호를 하사하였다고 한다.(주1) 문언이 황제에게 받은 호는 바로 ‘광진선사匡眞禪師’이다.

남한이 건국된 것은 917년이니, 고조가 문언을 중시한 것은 바로 새롭게 칭제건원을 한 남한의 통치를 위한 의도도 개입되어 있다고 하겠다. 주지하다시피 중국의 제국은 역대로 『주역周易』의 “성인聖人은 신묘한 도[神道]로써 교敎를 세우니, 천하가 그를 따른다.”(주2)라는 구절과 같이 통치 이념의 설정을 중시했기 때문이다. 운문종이 오가 가운데 가장 커다란 교세를 형성할 수 있었던 것에는 문언의 선사상이 뛰어난 점도 있었지만, 남한의 절대적인 지지도 결코 무시할 수 없다고 하겠다.

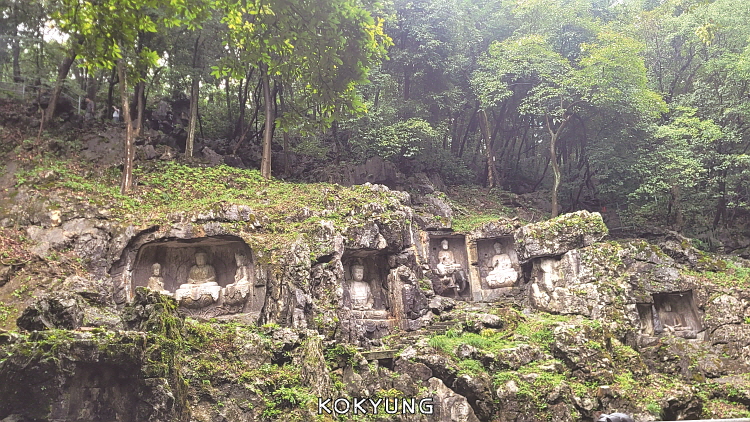

문언이 영수사에 머물다가 운문산에 운문사를 건립한 것도 남한 황제의 적극적인 도움을 받았기 때문에 가능했다고 하겠다. 이는 설숭契嵩의 『전법정종기傳法正宗記』에서 “그 후에 유씨劉氏[高祖 劉龔]가 운문산의 대가람大伽藍을 중창하였고, 문언 선사를 그곳에 옮겨 머물게 하였다. 이에 그 명성이 크게 퍼졌으며, 사방의 학인들이 물이 아래로 흐르듯이 모여들었다. 그러나 (선사의) 가르침의 방식은 준엄하고도 신속하였으며, 도에 나아가 도달하는 데 유익하였다. 오늘날 천하 사람들이 이를 숭상하여 운문종雲門宗이라고 칭한다.”(주3)라는 문구에서 확인할 수 있다.

운문의 법계

문언이 입적하기 전에 남긴 「유계遺誡」에는 “내가 영수사에 머물다가 산으로 옮긴 것이 무릇 30여 년이다.”(주4)라고 하는데, 『행록』에서는 이 30여 년 동안, “크게 홍법弘法하여 교화하니, 선禪의 학인들이 모이고, 문에 올라 입실入室한 자를 다 기록할 수가 없다.”(주5)라고 한다. 『전법정종기』에는 “그 법을 이은 자가 무릇 8십 8명이다.”(주6)라고 하고, 그 이름을 모두 나열하고 있다. 그렇지만 『경덕전등록』에는 문언의 사법 제자를 25인(주7)이라고 하는데, 이는 어록이 있는 제자만을 언급한 것이다. 문언의 제자들 가운데 유명한 이들은 덕산연밀德山緣密, 향림징원香林澄遠, 동산수초洞山守初, 파릉호감巴陵顥鑒, 쌍천사관雙泉師寬 등이라 하겠다.

덕산연밀은 앞에서 논한 바와 같이 문언의 삼구를 ‘함개건곤函蓋乾坤·절단중류截斷衆流·수파축랑隨波逐浪’으로 정리했으며, 『운문광록』의 부록에는 운문삼구의 송頌 이외에 ‘삼구외별치일송三句外別置一頌’의 제목으로 여러 송들이 실려 있다. 실제로 후대의 운문종과 기타 여러 선사들이 운문삼구를 논할 때 대부분 덕산연밀의 송에 근거하여 해석하고 있는데, 이는 연밀의 운문종에 대한 가장 커다란 공로라고 평가할 수 있다. 그런데 연밀은 특히 사구死句와 활구活句를 다음과 같이 구분하고 있다.

다만 활구活句에 참參하고, 사구死句는 참하지 말라. 활구 아래에서 깨달음을 얻으면 영겁토록 막힘이 없으리라. 티끌 하나가 하나의 불국토佛國土요, 나뭇잎 하나가 하나의 석가釋迦라는 것, 이는 바로 사구이다. 눈썹을 치켜올리고 눈을 깜박이며, 손가락을 들어 부처를 세우는 것, 이는 바로 사구이다. 산하대지山河大地가 다시는 뒤섞여 거짓되지 않다는 것, 이는 바로 사구이다.(주8)

이러한 활구와 사구의 구분은 이후 간화선看話禪에 있어서 중요한 역할을 하는 바는 주지의 사실이다. 이 부분에 대한 상세한 고찰은 간화선에서 논하고자 한다. 연밀의 사법 제자들은 문수응진文殊應眞, 남대근南臺勤, 덕산소안德山紹晏 등이 있으며, 연밀 법계에 가장 두드러진 이는 바로 명교대사明敎大師 설숭契嵩이다.

명교대사 설숭의 유불융합儒佛融合

설숭의 법계는 운문문언―덕산연밀―문수응진文殊應眞―동산효총洞山曉聰―불일설숭佛日契嵩이다. 후에 다시 상세히 논하겠지만, 설숭은 사실 불교의 존속에 중대한 작용을 하고 있음을 알 수 있다. 이는 설숭의 입적한 3년 후에 진순유陳舜俞가 찬술한 「심진명교대사행업기鐔津明教大師行業記」의 다음과 같은 문구로부터 짐작할 수 있다.

당시에는 천하의 선비들이 고문古文을 배워 한퇴지韓退之의 배불론排佛論을 흠모하여 공자孔子를 존숭尊崇했으니, 동남東南에는 장표민章表民, 황오우黃聱隅, 이태백李泰伯 등이 특히 웅걸雄傑로서 학자들이 그들을 추종하였다. 중령仲靈(설숭)은 홀로 거처하며 「원교原教」, 「효론孝論」 10여 편을 지어 유교와 불교의 도道가 일관一貫됨을 밝혀서 그 설說에 대항하였다. 학자들은 그의 글을 읽고서 좋아했으며, 또한 그 이치가 뛰어나 능히 이길 수 없음을 경외敬畏하여 (설숭과) 교류하였다. 사대부士大夫 가운데 불교를 싫어하는 자를 만나면, 중령은 간절히 말하지 않음이 없으니, 이로 말미암아 (불교를) 배척하는 이들이 점차 사라졌으며, 후에는 좋아하는 자들이 많아졌음은 중령이 이끈 것이었다.(주9)

여기에는 좀 더 설명이 필요한데, 주지하다시피 송을 건국한 태조太祖 조광윤趙匡胤은 철저하게 유학을 신봉하였기 때문에 치국의 논리를 모두 유학에 근거하여 강력한 중앙집권의 전제 황권을 수립하였다. 이러한 경향에 따라 당시 불교를 폐하여야 한다는 유학자들이 대거 출현하여 수많은 저술을 찬술하여 불교를 비판하였다. 이에 설숭은 분개하여 수많은 저술을 찬술하여 직접 제도帝都로 찾아가 상주하였다. 「행업기」에는 그러한 사정을 다음과 같이 기술하고 있다.

다시 『선종정조도禪宗定祖圖』와 『전법정종기傳法正宗記』를 저술하였으니, 중령의 책이다. 선문禪門이 능지처참됨을 분개하고 근심하여 경전을 전체적으로 고찰하여 석존釋尊 이후에 마하가섭摩訶迦葉이 대법안장大法眼藏을 홀로 얻어 초조初祖로 삼고, 그 아래로 달마達磨에 이르러 28조祖로 삼아 모두 은밀히 서로 부촉함을 밝히니, ‘불립문자不立文字’를 ‘교외별전敎外別傳’이라고 일렀다. 얼마 지나지 않아 관찰사 이공근李公謹이 그 책들을 보고서 그 고명高名을 흠모하여 상주上奏하니 자방포紫方袍를 하사하였다. 중령은 다시 생각하기를, ‘다행히 천자天子와 대신大臣이 도를 보호하고 법에 통달한 때에 태어났다.’라고 하여, 이에 그 책들을 안고서 경사京師(開封)로 찾아가니, 부윤府尹 용도龍圖 왕중의王仲義가 드디어 그를 상주하였다. 인종仁宗이 그를 열람하고 전법원傳法院으로 보내 대장경大藏經에 편입하도록 명하여 넓은 은총을 보이고, 거듭하여 ‘명교대사明敎大師’의 호를 하사하였다. 중령은 재차 사의를 표했지만 허락되지 않았다. 조정에서는 한기 승상 이하 (모든 관료들이 그를) 만나서 존중하지 않는 이가 없었다. 민현사憫賢寺에 머물라고 하였지만 받아들이지 않고 동남東南(杭州)으로 돌아왔다.(주10)

이러한 기록으로부터 설숭이 직접 제도로 찾아가 고관들을 설득하고 황제에게 자신의 저술들을 상주하게 하여 불교에 대한 비판과 폐지를 멈추게 하였음을 알 수 있다. 특히 설숭은 당시 승상이었던 한기로부터 철저한 배불론자였던 구양수歐陽修 등 수많은 유학자를 불교에 귀의하게 한 것으로 유명하고, 그러한 고관들을 설복시켜 황제로부터 ‘명교대사’의 호를 받았고, 저술들이 대장경에 편입되었음을 알 수 있다.

설숭의 저술은 위에서 언급한 『선종정조도』와 『전법정종기』 이외에 『전법정종론傳法正宗論』 2권 등이 있으며, 특히 조사선의 종전인 『육조단경六祖壇經』을 다시 편찬하였는데, 이를 후대에서는 설숭본契嵩本이라고 칭한다. 그의 문집인 『심진문집鐔津文集』은 모두 19권으로, 그 문집에는 『보교편補敎編』 3권, 『중용해中庸解』 등 불교와 유학이 융합되는 논리를 제창하고 있으며, 『비한非韓』 3권에서는 한유韓愈 등의 불교 비판에 대한 논리를 철저하게 논파하고 있음을 볼 수 있다. 이러한 설숭의 저술들은 이후 불교와 유학이 융합할 수 있는 중요한 논거로 활용되고 있음을 볼 수 있다.

설두중현의 문자선

문언의 상수 제자는 바로 향림징원香林澄遠으로, 문언을 18년간 시봉하였다. 징원의 선사상은 문언과 대체로 일치하며, 운문종의 법계는 이 계통에서 가장 길게 존속되었다. 징원의 법계 가운데 가장 유명한 이는 바로 설두중현雪竇重顯이다. 중현은 송대 문자선文字禪의 대표적인 인물이며, 송고頌古 사대가四大家 중의 하나이다. 특히 중현은 『송고백칙頌古百則』을 찬술하였는데, 이를 바탕으로 원오극근圓悟克勤은 『불과격절록佛果擊節錄』 2권과 『벽암록碧巖錄』 10권을 찬술하고 있다. 송대에 출현한 문자선은 이후에 상세하게 논하기로 하겠다.

중현에 의하여 운문종은 잠시 부흥했으나 양송을 거치며 운문종은 그 교세가 점차 쇠락했으며, 원대元代에 들어서서는 거의 법맥이 단절되었다고 하겠다. 이러한 원인에는 남송대에 유학으로부터 이학理學이 출현하였고, 그 이학은 중국의 봉건왕조가 망하는 청대淸代에 이르기까지 관방官方 학문의 주류를 차지하였으며, 이학에서는 철저하게 불교를 비판하고 견제하였기 때문이라고 볼 수 있다. 그럼에도 운문선이 제창하는 향상일로向上一路의 선사상은 지금도 여전히 “주장자가 꿈틀대며 하늘로 솟구치고, 찻잔 속에서 모든 부처가 설법”하고 있다고 하겠다.

<각주>

(주1) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷下(大正藏47, 576a), “上於是欽美之, 累召至闕. 每所顧問, 酬答響應, 帝愈揖服, 遂賜紫袍師名.”

(주2) 『周易』, 「風地觀卦」, “聖人以神道設敎, 而天下服矣.”

(주3) [宋]契嵩編修, 『傳法正宗記』 卷8(大正藏51, 757b), “其後劉氏復治雲門大伽藍, 遷偃居之. 其聲遂大聞, 四方學者歸之如水趨下. 然其風教峭迅, 趣道益至. 今天下尚之號爲雲門宗者也.”

(주4) [宋]守堅集, 『雲門匡眞禪師廣錄』 卷下(大正藏47, 575b), “吾自居靈樹及徙當山, 凡三十余載.”

(주5) 앞의 책(大正藏47, 576a), “大弘法化, 禪徒湊集, 登門入室者, 莫可勝紀.”

(주6) [宋]契嵩編修, 『傳法正宗記』 卷8(大正藏51, 757b), “其所出法嗣, 凡八十八人.”

(주7) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷22(大正藏51, 380a), “韶州雲門山文偃禪師法嗣上二十五人.”

(주8) [宋]普濟集, 『五燈會元』 卷15(卍續藏80, 308a), “但參活句, 莫參死句, 活句下薦得, 永劫無滯. 一塵一佛國, 一葉一釋迦, 是死句. 揚眉瞬目, 擧指竪佛, 是死句. 山河大地, 更無淆訛, 是死句.”

(주9) [宋]契嵩撰, 『鐔津文集』 卷1, 陳舜俞撰, 「鐔津明教大師行業記」(大正藏52, 648b), “當是時天下之士學爲古文, 慕韓退之排佛而尊孔子, 東南有章表民, 黃聱隅, 李泰伯, 尤爲雄傑, 學者宗之. 仲靈獨居, 作原教孝論十餘篇, 明儒釋之道一貫, 以抗其說. 諸君讀之, 既愛其文, 又畏其理之勝而莫之能奪也, 因與之游. 遇士大夫之惡佛者, 仲靈無不懇懇爲言之, 由是排者浸止, 而後有好之甚者, 仲靈唱之也.”

(주10) 앞의 책. “復著禪宗定祖圖傳法正宗記, 仲靈之作是書也. 慨然憫禪門之陵遲, 因大考經典, 以佛後摩訶迦葉獨得大法眼藏爲初祖, 推而下之, 至于達磨, 爲二十八祖, 皆密相付囑, 不立文字謂之教外別傳者. 居無何觀察李公謹得其書, 且欽其高名, 奏賜紫方袍. 仲靈復念, 幸生天子大臣護道達法之年, 乃抱其書以游京師, 府尹龍圖王仲義果奏上之. 仁宗覽之, 詔付傳法院編次, 以示褒寵, 仍賜明教之號. 仲靈再表辭, 不許. 朝中自韓丞相而下, 莫不延見而尊重之. 留居憫賢寺不受請還東南.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.