[한중일 삼국의 선 이야기 ]

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

페이지 정보

원영상 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 14:07 / 조회11회 / 댓글0건본문

일본선 이야기 21

일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 실질적인 권력은 무사들에게 있었다. 그들은 군웅할거하면서 세를 규합, 전국을 통일하여 막부를 세웠다. 가마쿠라 막부 이후에도 무로마치, 에도 막부로 이어진다. 고려의 무인정권과도 비슷하며, 일본은 이를 무가武家 정권이라고 한다. 힘깨나 있다는 무장들은 언제든 패권자에게 도전장을 내밀며 쇼군[將軍]에 오르기를 희망했다.

가장 치열했던 시대는 16세기 무로마치 막부가 쇠퇴하면서 오다 노부나가의 등장에 이어 1590년 도요토미 히데요시가 전국을 제패하기까지 약 백년 동안을 말하는 전국戰國시대였다. 다쿠앙 소호[澤庵宗彭, 1573∼1646]는 그 시대의 후반에 태어나 도쿠가와 이에야스의 에도 막부가 시작된 17세기 전반까지 살다 간 인물이다. 따라서 다쿠앙은 선禪과 무武가 어떤 관계를 맺는지 잘 보여주고 있다.

신고辛苦의 삶

효고현의 무가 집안에서 태어난 다쿠앙은 어릴 때에 절에 맡겨졌다. 21세 때인 1594년 스승 도호 소추[薫甫宗忠]를 따라 교토의 대덕사大德寺에 들어갔다. 그곳에서 도호의 스승이자 장로로서 대덕사의 황금기를 구축한 슌오쿠 소엔[春屋宗園]을 사사했다. 도호가 열반하자 오사카 남종사南宗寺의 한 암자에 주석하던 잇토 쇼테끼[一凍紹滴]를 사사하여 1604년에 대오확철하고 다쿠앙이라는 법호를 받았다. 대덕사 수좌가 된 그는 36세 때인 1607년 주지에 임명되었다. 그러나 명예를 헌신짝처럼 여긴 그는 그 자리를 박차고 나가 암자를 짓고 은둔 생활을 했다.

그러나 시대가 그를 가만 두지 않았다. 에도 막부는 불교계를 장악하기 위해 종파별로 사원법도寺院法度를 제정해 나갔다. 여기에는 오늘날 우리가 보는 본말사제도도 들어 있었다. 본사를 중심으로 한 강력한 위계제도인 것이다. 또한 금중병공가제법도禁中竝公家諸法度를 통해 왕과 그 신하들의 권한을 제어하고자 했다. 대덕사와 같은 힘 있는 사원들은 종래에는 왕의 칙명에 의해 주지를 임명했지만, 이러한 제도를 계기로 막부가 결정하는 것으로 정했다. 그리고 왕이 하사한 자의紫衣 착용을 막부가 정한 자에게 한하는 것으로 했다.

그런데 1627년 당시 고미즈노 왕은 막부의 자문을 받지 않고 자의 착용의 칙허를 내렸다. 막부는 반발하고 이를 무효화했다. 조정의 입장에 선 다쿠앙은 대덕사·묘심사의 승려들과 함께 항의서를 막부에 제출했다. 2년 뒤에 막부에 소환당한 그는 유죄가 내려져 야마가타현으로 유배되었다. 이 사건으로 무가의 권력이 왕의 권력보다 우위에 있음을 확고히 했다. 1632년에 사면이 내려지고 얼마 후에 대덕사로 돌아왔다. 실권자 3대 쇼군 도쿠가와 이에미츠가 그의 감화를 받아 귀의하기까지 했다.

검선일치의 세계

다쿠앙이 무가 권력으로부터 인정받은 이유에는 무武와 선禪을 융합한 검선일치劍禪一致와도 깊은 연관이 있다. 그의 『부동지신묘록不動智神妙錄』과 『태아기太阿記』에 잘 나타난다. 전자는 도쿠가와 집안의 병법 참모인 야규 무네노리[柳生宗矩]에게 편지 형식으로 전한 것으로 후에 병법서인 미야모토 무사시의 『오륜서五輪書』, 야규의 『병법가전서兵法家傳書』와 나란히 무인들에게 큰 영향을 끼쳤다. 그렇다면 그 내용은 무엇일까. 『부동지신묘록』에서 그 핵심을 볼 수 있다.

먼저 ‘무명주지번뇌無明住地煩悩’에서는 마음이 헤매며 머무는 상태를 경계한다. 상대가 칼을 휘둘러 들어올 때, 자신의 마음은 상대에게 빼앗기게 된다. 그때 무심으로 가슴을 파고들면 상대의 칼을 빼앗아 역으로 찌를 수가 있다는 무도無刀의 마음 자세가 필요하다고 한다. 자유로운 움직임을 위해서는 누가 덤비는지 그 마음은 어떤지를 의식적으로 생각하지 않아야 한다.

나아가 ‘부동지不動智’에 대해 전후좌우 사방팔방으로 자유롭게 움직이는 마음이라고 한다. 한곳에 머물지 않고 전신 전체로 확장되는 것이 본심이자 무심이다. 망심이자 유심은 반대로 한곳에 머무는 것이다. 몸이 자유롭게 움직이는 것은 마음이 어디에도 머물지 않기 때문이다. 어디에도 머물지 않기 때문에 움직이지 않는다고 한다. 마음이 어딘가에 머물게 되면 흉중에 분별이 생긴다. 움직이는 마음은 어딘가에 머물러 있기 때문에 자유자재로 움직일 수 없는 마음이다. 움직이지 않는 것은 자유자재로 움직이는 것, 그것이 무심이다.

다음은 이理의 수행과 사事의 수행이다. 전자는 궁극의 무심으로써 어디에도 걸림이 없는 마음이며, 후자는 자유롭게 활용하는 검술을 말한다. 양자는 차륜처럼 혼융일체가 되어야 한다. 그리고 두 물건 사이에 머리카락 한 올도 들어가지 않도록 해야 한다. 시간적인 순간으로써 어떤 마음의 틈도 허용하지 않는 것이다. 말하자면 석화石火의 기機로써 돌을 때릴 때 불꽃이 튀는 것처럼 한순간도 마음이 머물지 않음을 의미한다.

다쿠앙은 사물과의 접촉을 물에 뜬 박에 비유한다. 박을 누르면 움직임을 바꾸듯이 ‘죽인다’는 집착심은 결코 마음을 한곳에 머물게 할 수 없다. 따라서 『금강경』의 “마땅히 머무는 바 없이 그 마음을 내야 한다.”는 가르침을 응용해야 한다. 사상四相에 집착하지 않는 공한 마음을 깨달아야 함을 응용한 것이다. 또한 이를 경敬으로도 강조한다. 성리학에서 강조하는 주일무적主一無適으로 일심불란을 말한다.

전광영리참춘풍의 경지

이어 다쿠앙은 전광영리참춘풍電光影裏斬春風의 경지를 설한다. 남송의 무학원조가 몽골군에게 위협을 당했을 때 읊은 게송의 한 구절이기도 하다. 세상은 공한 것이므로 나를 베는 것은 춘풍을 베는 번갯불 그림자의 뒤편에 불과하다는 것이다. 베기 위해 다가오는 칼에도 마음은 없고, 베고자 하는 사람에게도 마음은 없으며, 베어질 자신에게도 마음은 없다.

베는 사람도 공, 칼도 공으로써 베어지는 자신도 번갯불이 빛나는 순간, 마치 봄하늘에 부는 바람을 베는 것처럼 일체에 머물지 않는 마음이다. 춤추는 자가 손발을 움직일 때 그것을 잊어버려야 춤의 달인이 되는 것과 같다. 그리고 맹자가 말한 구방심求放心처럼 천지에 펼쳐놓은 마음을 다시 자신의 몸으로 돌리는 마음의 활동이 필요하다. 악행을 행했을 때에도 마음을 다시 본심으로 돌려 자신을 살펴야 한다.

그런데 이처럼 살인을 위한 검에 선의 정신이 깃든 것은 불살생이 첫 계문인 불법의 가르침에 비추어 모순으로 보인다. 이를 예상하듯이 『태아기』에서는 승부를 다투지 말며, 검을 사용하여 사람을 죽이지 말고 살리라고 한다. 또한 무사無師의 지혜를 얻어 무작無作의 묘용을 발휘할 것을 설한다.

태아리검太阿利劍은 사람마다 갖춘 불성을 원만 성취하도록 하는 검이다. 태아검泰阿劍은 중국의 『월절서越絶書』에 나오는 검으로 초왕楚王이 진晋의 대군을 물리칠 때 사용한 보검을 말한다. 다쿠앙은 당시 정치상황을 누구보다도 꿰뚫고 있었다. 결국 무사의 세계는 인간 욕망의 다른 형식인 것이다. 선은 마음을 정화하여 평화를 구현하고자 하는 불법의 묘용이며, 불타의 삶을 재현하는 것임을 당시의 무사들은 진정으로 이해할 수 있었을까.

다쿠앙은 피비린내 나는 현실과의 괴리를 뼈저리게 느꼈을 것이다. 검선일치의 정신은 후대에 마술馬術, 궁술 등을 비롯한 여러 무예에도 큰 영향을 주었다. 불행하게도 제국주의로 변모한 근대에 와서 선과 결합된 무사도는 인류에게 막대한 고통을 주었다. 다쿠앙이 경계했던 윤리가 결여된 불법도 살인검이 될 수 있음을 역사가 여실히 보여준 것이다.

무여열반을 향해

인생 후반기에 다쿠앙은 오늘날의 동경인 에도에서 야규의 집에 머물며 이에미츠의 초대에 응해 선과 불법을 설하기도 했다. 왕은 그에게 국사호를 하사하고자 했지만 일거에 거절했다. 오히려 대덕사 초대 주지였던 뎃토 기코[徹翁義亨, 1295∼1369]에게 하사하기를 원했다. 그는 슈호 묘초[宗峰妙超]을 법을 이었다. 다쿠앙은 이러한 대덕사의 법맥을 강하게 견지하고 있었던 것이다. 후에 야규가의 보리사인 방덕사芳徳寺의 개산조, 이에미츠가 창건한 동해사東海寺의 초대 주지가 되었다. 자의紫依 사건도 원상회복되고, 혼란의 와중이었던 대덕사·묘심사의 법등도 전통을 이어 계승하게 되었다.

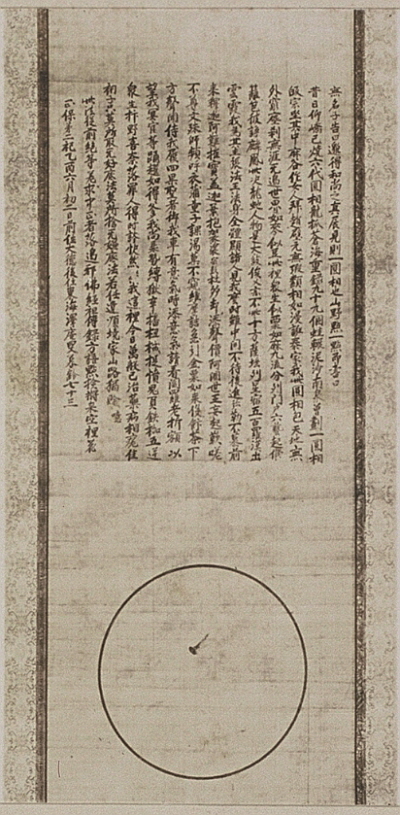

마침내 1646년 지세辞世의 게를 요구하는 제자에게 ‘몽夢’ 한 자를 쓰고 붓을 던지며 열반에 들었다. 그는 ‘노승 유계遺誡 16조’를 남겼다. 제1조는 나에게는 사법嗣法의 제자가 없다. 그러므로 내가 죽은 후에 만일 나의 제자라고 칭하는 자가 있다면 이것은 법 도적이다. 관에 고발하여 대죄를 물어야 한다. 제2조에는 사법의 제자가 없으므로 장례 때에 장주가 되어 객을 맞이하는 것은 있을 수 없다. 만약 독경을 하러 오는 자를 절에 들여놓는 자가 있다면 즉각 사퇴하라고 했다. 그 외에도 승중은 옷을 입고 밥을 먹고 평일처럼 하라. 목패를 본산의 조당에 놓지 마라. 시호를 구하지도 말라 등등을 주문했다. 4조에는 나의 화상 대신 일원상을 걸어놓도록 하라고 했다. (『東海和尚紀年錄』) 죽은 뒤에는 오직 법신의 진리만이 남아 있도록 한 것이다.

참으로 걸출한 선승의 삶이다. 그에 관한 다양한 일화가 전해져 민중의 눈을 불법으로 돌리는 계기가 되고 있다. 지방의 한 영주와 차를 마시던 중 슈호 묘초의 묵적을 한 눈으로 보고 위작임을 단번에 파악하기도 했다. 1642년에 이에미츠의 앞에서 일련종과 정토종의 대론을 벌일 때, “무엇 때문에 양종은 사이가 안 좋은가.”라는 질문에 “양종은 말법의 세상에 가르침을 설하기 위해 불법을 알기 쉽게 낮추어 다름이 생겼으므로 자신들이 옳다고 주장하는 것입니다. 타종은 같은 곳에 가르침이 있으므로 그렇지 않습니다.”라고 대답하여 이에미츠를 납득시켰다. 다소 선종을 우위로 삼은 것이지만, 선택과 집중의 중세불교를 생각한다면 정확한 판단이기도 하다. 대덕사는 외교의 사찰이기도 하여 조선의 여러 외교관이나 외교승들이 들락날락하기도 했다. 그 만남을 통해 다쿠앙은 무예심법론武藝心法論이나 이기차별론理氣差別論 등의 이론을 세우기도 했다. 세상과도 깊이 소통한 것이다.

무위無爲의 대도인으로

다쿠앙의 삶은 권력과의 관계도 그렇지만 실제로 소박 단순했다. 식사에 대해서도 마찬가지였다. 그는 “사람의 입에 맛있는 것은 자신에게도 맛있다. 그러나 미식을 싫어하고 거친 밥을 좋아하지는 않는다. 마음이 원하는 대로 하는 것은 수행에 방해가 된다. 출가자는 콩비지, 죽, 밥 이외에 먹어서는 안 된다. 미식은 방일이자 태만이다. 출가자에게는 부끄러움이며, 부끄러움을 모르면 금수와 마찬가지다. 출가자는 사농공상 이외의 인간이므로 탁발로 먹고 불법을 수행해야 한다.”(『東海夜話』)라고 하였다.

그가 즐겨먹은 츠케모노[漬物, 야채를 소금에 절인 것]의 일종인 다쿠앙이 일반에 회자된 것도 이러한 음식관에서 나온 것이다. 1602년 29세 때, 남종사南宗寺에 법회가 있어 법설을 하게 되었다. 자신이 입은 옷이 너무 더러웠다. 한 벌밖에 없어 법회 전날 빨아서 널어놓았다. 6월은 장마철이어서 잘 마르지 않았다. 법회에 참석할 한 승려가 문을 두드리니 벌거벗은 채로 옷을 말리고 있었다.

그는 몸을 즐겁게 하고 쾌락을 추구하면 마음은 고통에 처한다고 보았다. 자신의 몸을 눕히는 것도 다타미 한 장(90×180cm)이면 충분하다고 보았다. 소비자본주의 시대에 귀신 씨나락 까먹는 소리라고 할 것이다. 문명의 위기에 처한 지금, 선사들의 혜안과 그들의 삶이 곧 해법이었음을 절실히 깨닫는다. 인간이 철들려면 얼마나 더 많은 고통을 겪어야 할까. 다쿠앙이 그리운 시절이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

일몰

한지, 금속, 스테인리스 스틸, LED조명, 150*160*40cm.전영일(2015)

고경 필자 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

-

대흥사 ❼ 불교의 수행문화에 녹아든 음다 문화

송나라에 오면 왕실, 사대부, 문인 할 것 없이 차를 즐기는 문화가 일상화되었다. 중국 역사상 차문화가 가장 융성하였는데, 시중에는 끽다점喫茶店이 생길 정도로 일상생활에 차문화가 확산되었다. 이에 …

정종섭 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.