[한중일 삼국의 선 이야기 ]

일본 자본주의의 선구자 스즈키 쇼산

페이지 정보

원영상 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 16:52 / 조회225회 / 댓글0건본문

일본선 이야기 22

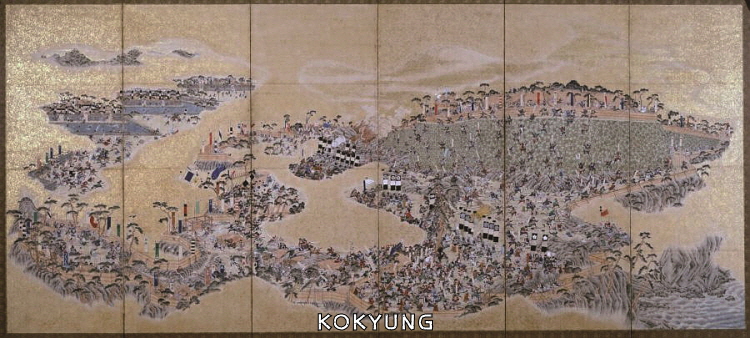

일본 근세에 해당하는 에도막부(1603〜1867)의 260년간은 매우 안정된 시기였다. 도쿠가와 이에야스가 초대 쇼군이 된 무가정권은 주민 통제, 법제도 정비, 외교통상의 일원화 등 강력한 통치를 실시했다. 이로 인해 평화로운 시대가 도래하고, 농상공업이나 화폐경제가 발전했다. 불교계도 물론 사원 법도나 단가제도 제정에 의해 국가권력 하에 놓이게 되었다.

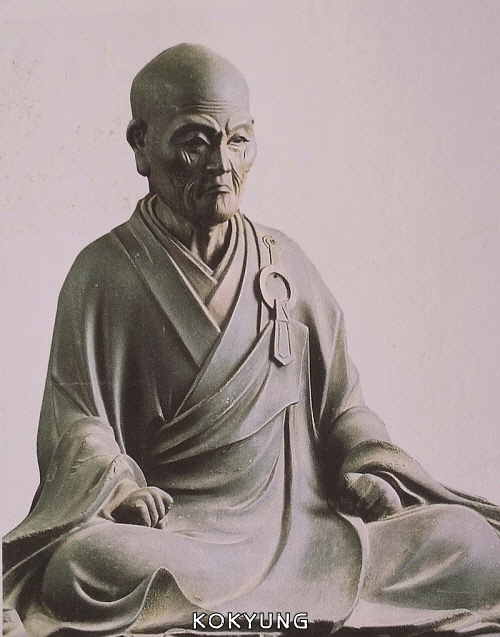

이는 불교의 자율권을 상실하게 된 것이지만, 반대급부로 포교가 필요 없을 정도로 전 국민을 불교도로 만들게 되었다. 역설적으로 불교는 각 교단이 정비되고, 종파 의식과 더불어 종단의 교육 기능도 활성화되었다. 이제 불교적 상상력은 사회의 발전과도 궤를 같이 하게 되었다. 그 대표적인 인물이 조동종 승려 스즈키 쇼산(鈴木正三, 1579〜1655)이다.

일본 자본주의의 정신

그는 아이치현의 무가 집안에서 장남으로 태어났다. 22세 때인 1600년, 도쿠가와의 편에 서서 승리한 세키가하라 전투에도 참전했다. 오사카성에서 근무할 당시 동료인 유학자가 “불교는 성인의 가르침에 반하므로 믿을 만한 것이 못 된다.”라고 한 말을 듣고 42세 때 출가한다. 무사로서 생사의 경계를 오가는 불안한 심리도 출가를 촉발시켰을 것으로 본다.

임제종의 다이구 소치쿠(大愚宗築)와 조동종의 반난 에이슈(萬安英種)의 문하에서 수행하기도 했다. 편력 수행을 하는 도중인 61세에 깨달음을 얻었다고 한다. 무사독오無師獨悟한 것으로 보인다. 기독교인과 일반 백성이 일으킨 나가사키의 아마쿠사[天草]·시마바라[島原]의 난이 제압된 후인 1637년, 아마쿠사의 관리가 된 동생의 요청에 의해 그곳에서 3년간 포교하기도 했다. 포교 중에 기독교를 비판하는 『파키리시탄[破吉利支丹]』을 저술하기도 한다. 이 외에도 그는 평생 많은 저작을 남겼다. 그러나 그는 잘 알려지지 않은 선승이었다.

쇼산을 세상에 드러낸 학자는 인도불교학의 대가인 나카무라 하지메(中村元)였다. 대표작인 『만민덕용萬民徳用』(1661)에서 무사·농인·직인·상인을 말하는 사민四民의 금욕주의적인 직업윤리론에 주목했다. 비록 봉건사회의 신분제를 긍정했을지라도 기성 교단에 대한 비판이나 진실한 자신에 의한 자유의 정신이, 또한 노동론에서는 근대적 자본주의 정신이 보이고, 기독교 비판에도 불교적 합리주의 사상이 있다고 높게 평가했다.(「일본불교의 자본주의 정신」, 1964) 이후 많은 학자들이 쇼산 연구에 참여하여 나카무라의 쇼산론에 찬동하거나 비판하는 연구를 쏟아냈다. 한국에서도 실학을 자본주의의 기원으로 보고자 하는 것처럼 일본에서도 자본주의의 발흥을 보다 앞선 시대에 두고자 하는 학자들의 열망을 부추긴 것이다.

무사일용武士日用과 농인일용農人日用

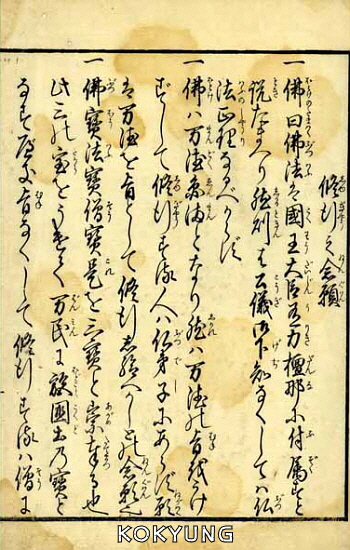

그렇다면 쇼산의 사상 속에서 어떤 요소가 이러한 논쟁을 낳게 했을까. 그 핵심은 『만민덕용』에서 말하는 ‘세법즉불법론世法卽佛法論’이다. 그는 “『대혜서』에는 세법으로 성불한다는 이치가 있다고 한다. 즉 세법즉불법이다. 『화엄경』에 불법은 세간법과 다르지 않으며, 세간법은 불법과 다르지 않다고 설한다. 만약에 세법에서 성불한다는 도리가 소용이 없다고 한다면, 일체 불법의 뜻을 모르는 사람이다.”라고 한다. 따라서 어떠한 세속의 신분이나 직업일지라도 욕심에 사로잡히지 않고, 타인을 위해 일을 하게 되면 그것은 바로 수행과 다름이 없다고 한다.

그는 먼저 무사일용에서 “법과 세간은 두 개의 별도의 것이 아니다. 단지 정직하게 사물에 위배되지 않고, 사심이 없는 것을 세간의 정직이라고 한다.”라고 설한다. 그리고 “불도수행을 하는 자는 먼저 용맹심이 없이는 이룰 수 없다. 겁약한 마음을 가지고 불도에 들어와서는 안 된다.”라고 하며 용맹선勇猛禪을 주장한다. 쇼산 자신도 그랬듯이 불의에는 분노한 것처럼 불법은 인간의 악한 마음을 멸하는 것이라고 주문한다. 무사는 “불법의 보물을 무용武勇에 사용하는 것이 그 역할”이라고 하며, 『반고집反故集』에서는 10개조의 이치와 뜻을 제시한다. 예를 들면, 인과의 이치를 아는 것과 제악을 금하는 것, 자타 무차별을 아는 것과 자비심을 오롯이 하는 것 등이다.

농인일용에 대해서는 “농작업은 부처의 행이다. 마음가짐이 좋지 않을 때는 괴로운 일이 된다. 불법을 믿고 의심 없는 마음은 보살행이 된다.”라고 한다. 그리고 “극한, 극서, 신고를 참고, 호미, 가래, 낫을 사용하여 번뇌의 풀숲이 무성한 자신의 몸도 마음도 적으로 간주하고, 논밭을 경작하고, 풀을 베고, 일심분란하게 심신을 집중하여 경작하지 않으면 안 된다.”라고 설한다.

그는 농작업을 위해 이 세상에 태어난 사람은 하늘이 맡긴 세계를 기르는 역할을 하는 사람이라고 한다. 따라서 “삽질 하나하나에 나무아미타불을 외며, 낫질 하나하나에 집중하여 농사일을 하면 논밭은 청정한 토지가 되고, 오곡도 청정한 식물이 되어 이를 먹는 사람들은 번뇌를 소멸하는 양약이 될 것이다.”라고 한다.

직인일용職人日用과 상인일용商人日用

직인일용에 대해서는 “어떠한 일도 모두 부처의 행이다. 당신의 직업 노동에 의해 후세의 안락을 이룰 수가 있다. 부처의 행인 가업에 정진하는 것 이외에 행동할 것은 없다. 당신의 직업상의 노동은 모두 세상을 위한 것임을 알아야 한다.”라고 한다. 장인의 기술은 생계 수단 이전에 이타행을 위한 것이다. 기술 연마의 과정에서 나오는 정직함, 집중, 편견 없는 마음 또한 수행이다. 그는 “우주 전체에 대해 의론하는 과학자나 문자를 만드는 학자나 오장을 해부하여 병자를 구하는 의사처럼 세상을 위해 다양한 직업을 가진 사람의 활동은 부처의 덕용德用이다.”라고 설한다. 결국 장인의 기술적 전문성은 수행이자 깨달음과 다르지 않다고 보았다.

마지막으로 상인일용에 대해서는 “상업을 하는 사람은 어떤 마음가짐을 가지면 좋을까를 공부해야 한다. 그것은 별다른 일이 아니라 당신의 몸을 신명에 맡기고, 한길로 바르고 솔직한 길을 걷는 것이다.”라고 한다. 그는 정직, 신용, 근검을 강조한다. 탐욕에 빠지지 않고 고객과 사회에 유익을 주는 상행위는 불교적 공덕을 쌓는 것이다. 그리고 부가 사회로 환원되어야 한다. 그것이 보시행이다.

또한 “당신이 번뇌를 지닌 채 하는 장사, 즉 유루선有漏善에 의한 상업행을 뛰어넘어 번뇌를 끈 상태에서 하는 장사는 즉 무루선無漏善에 의한 상업행을 하는 것이다.”라고 설한다. 이 무루선이 깨달음에 이르게 한다고 한다. 그는 “불법은 어려운 것이 아니라 세간에서 실천하는 것이며, 어떤 일도 불법 아님이 없다.”라고 강조한다.

쇼산의 불교적 직업윤리는 “사람은 각자가 지은 공덕에 의해 성불해야 한다.”는 점에 나타나 있다. 적막한 암자의 수행이 아닌 세속의 직업을 영위하는 가운데 이뤄지는 공덕으로 평가된다는 점은 매우 합리적이며 공리적이다. 이는 막스 베버가 『프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신』(1905)에서 프로테스탄트가 노동과 직업을 신이 부여한 소명으로 여기고, 근검절약과 성실한 노동을 구원의 조건으로 삼은 것을 근대 자본주의의 근본정신으로 본 것과 유사하다. 특히 노동이나 상업 행위가 근대 이전에는 세속적이거나 비윤리적으로 여겨졌던 점이 재평가되었다는 점에서 큰 의미가 있다.

그런데 쇼산에 대한 비판론자들은 그가 카스트와 같은 사회적 제도를 용인하거나 굳건히 하고, 국가불교에 경도되어 있었다는 점에서 과연 그의 설을 자본주의의 맹아로 볼 수 있는가라고 문제를 제기한다. 논쟁은 지금도 진행 중이다. 한 가지 긍정적으로 볼 수 있는 것은 봉건사회의 한계 속에서도 선의 정신을 통해 직분에 따른 내면의 자유를 확장시켰다는 점에서 후대에 자본주의가 활성화되는 토양을 제공한 것으로 볼 수는 있을 것이다.

인왕선仁王禪

그의 수행론은 일행삼매·일상삼매의 경지와도 밀접한 관련이 있지만, 그가 주장한 선법은 인왕선仁王禪 또는 이왕선二王禪이라고 한다. 한 마디로 나약함을 제거하고, 불법의 수호신인 금강역사나 부동명왕처럼 엄격한 마음으로 하는 좌선이다. 초심자는 여래의 상을 모델로 삼고, 나아가 12신神, 16선신, 8금강, 4천왕, 5대존이 대상이 될 수도 있다. 강한 마음으로 수행하되 살아 있는 기氣 혹은 용맹의 기를 가지고 수행하라고 한다.

염불을 할 때는 “눈은 앞을 응시하며 주먹을 쥐고 가슴을 내밀어 나무아미타불, 나무아미타불을 외라.”, “나무아미타불, 나무아미타불, 숨을 내쉬며 강하게 염불하라.”고 한다. 또한 염불은 “방하착, 방하착.” 하는 것이라고 한다. 이렇게 주야 쉬지 않고 염불하게 되면 반드시 자심 미타를 만나 유심의 정토에 안주하게 된다고 한다.

무가사회였던 시대적 상황이 쇼산에게 이러한 선을 요구한 것으로도 볼 수 있다. 실제로 전쟁을 경험한 그로서는 무사들이 죽음을 마주하는 현실처럼 “만사를 제쳐놓고 오직 죽음을 연습해야 한다. 늘 죽음을 연습하되 죽음의 틈을 열어 죽음의 순간에 놀라지 않도록 해야 한다.”(『여안교驢鞍橋』)라고 한다.

그는 “불법수행은 6적 번뇌를 퇴치하는 것이다. 심약해서는 이룰 수 없다. 법신 견고의 마음을 갖고 신심 용맹정진의 병사를 앞에 세워 본래 공空의 검을 사용하고, 아집 탐착의 망상을 불식시켜야 한다.”라고 한다. 절실한 마음으로 나아가 24시간 간단없이 금강의 마음에 주하고 보면 마침내 “자연히 순숙하고 내외 타성일편을 이루어 업식 무명의 마군을 토벌하고, 홀연히 잠에서 깨어나 실유實有의 성곽을 타파하며, 생사의 원적을 절단, 반야의 수도에 거주하게 된다.”라고 한다. 쇼산은 “살생하라, 살생하라. 순간에도 살생하지 않으면 지옥에 들어가는 것은 화살과 같다.”라고 한다. 이는 자아의 망념을 죽이라는 것으로 한순간도 번뇌를 용납하지 말라는 것이다.

쇼산의 민중교화

쇼산은 민중을 교화하는 데에도 심혈을 쏟았다. 에도시대의 통속적인 이야기물인 가나조시[仮名草子]를 활용했다. 한글처럼 민중이 읽을 수 있도록 한 평이한 가나를 섞어 불교설화를 출판하기도 했다. 『인과 이야기[因果物語]』, 『두 사람 비구니[二人比丘尼]』, 『염불소시[念佛草紙]』 등이 그것이다. 중세의 필사본과는 달리 목판으로 대량 인쇄가 가능한 시대의 문물을 잘 활용한 것이다.

대중들은 쇼산의 깊은 도심을 신뢰했다. 한번은 밤마다 귀신이 나타나서 마을 사람들을 무섭게 했다. 마을 사람들이 쇼산에게 상담을 했다. 텅 빈 말[升]을 주고 “한 달에 한 번 여기에 쌀과 콩을 모아 다 같이 밥과 떡을 해서 먹으며 염불을 외우라.”고 했다. 그랬더니 정말 아무도 귀신을 보지 않게 되었다고 한다. 이 행사는 현재까지도 아이치현 도요다시의 ‘시모사기리 염불강[下佐切念仏講]’이라는 풍습으로 전승되어 오고 있다. 시모사기리는 마을의 이름이다. 염불을 함으로써 불안한 마음을 안정시키고, 공동체 속에서 유대를 강화시켰다는 것을 알 수 있다.

무명 선승의 사상이 자본주의의 맹아로 등극되는 일이 일어난 것은 언론, 학자, 항토사학자, 마을 공동체의 인드라망 같은 연결에 의한 것이다. 작무시선作務是禪을 극한까지 밀어올린 쇼산의 사상은 백장선사에 의한 선종의 독립에서 발원했다고 할 수 있다. 그렇다면 역으로 오늘날 선종은 자본주의를 치유할 수 있는 방책이 될 수도 있다. 그가 다시 와야 할 이유다. 쇼산은 “기쁘게 죽으면 성불이다. 성불이란 마음 평온하게 죽는 것이다.”라고 한다. 하여 오늘따라 산하대지가 온통 불법의 묘용 아님이 없음을 느낀다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.