[한중일 삼국의 선 이야기 ]

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

페이지 정보

김진무 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 17:00 / 조회338회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷

중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭은 문익이 입적한 이후 남당南唐의 두 번째 황제인 이경李璟이 ‘대법안선사大法眼禪師’라는 시호를 내렸기 때문이다.(주1) 법안종에 대하여 『오가종지찬요五家宗旨纂要』에서는 “법안의 가풍家風은 바로 소리를 듣고서 도를 깨닫고[聞聲悟道], 색을 보고서 마음을 밝힌다[見色明心]. 구句 속에 예리함이 숨어 있고, 말속에 울림이 있다. 삼계유심三界唯心으로 종宗을 삼아 불자拂子로 그것을 밝힌다.”(주2)라고 평가하고 있다. 이는 문익이 제창한 선사상으로부터 형성된 것이라 볼 수 있다. 그런데 문익의 선사상은 대체로 나한계침으로부터 깨달음을 얻은 인연으로부터 엿볼 수 있다.

청원계의 이사원융과 일체현성

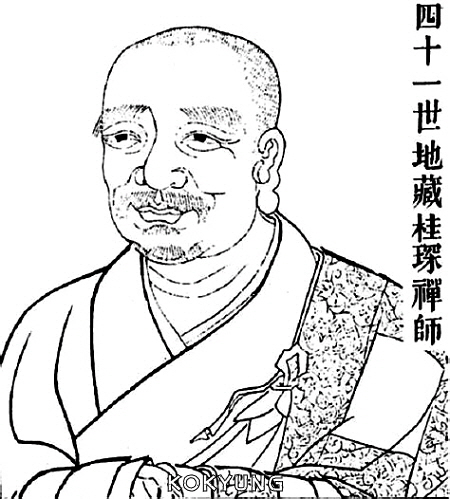

앞에서 논한 바와 같이 『문익선사어록』에는 문익이 나한계침의 도량을 지나다가 깨달음을 얻는 기연을 밝히고 있는데, 문익의 선사상을 이해하기 위해서는 이를 좀 더 분석할 필요가 있다. 문익이 도반들과 나한계침이 주석하고 있던 지장원을 지나가다가 큰 눈이 내려 길이 막혀 잠시 쉬어가기로 하고, 도반들과 『조론』을 읽다가 “천지와 나는 같은 뿌리[天地與我同根]”라는 구절에 이르렀을 때 계침은 문익에게 “산하대지山下大地와 상좌 자기自己와 같은가? 다른가?”라는 질문을 하였다.

또한 ‘삼계유심三界唯心’을 언급하며 “정원의 돌덩이가 마음 안에 있는가? 마음 밖에 있는가?”라는 질문에 “마음 안에 있습니다.”라고 답했다가 “행각하는 사람이 무슨 연유로 마음속에 돌덩이를 얹고 다니는가?”라는 질책으로부터 문익은 절실하게 참구하는 계기가 되었고, 결국 계침의 ‘일체현성一切現成’이라는 말로부터 깨달음을 얻었음을 논술하였다.

이러한 『문익선사어록』의 기록에는 어록 편찬자들의 교묘한 사상적 복선이 숨어 있다고 볼 수 있다. 주지하다시피 나한계침은 청원행사淸原行思-석두희천石頭希遷-천황도오天皇道悟-용담숭신龍潭崇信-덕산선감德山宣鑑-설봉의존雪峰義存-현사사비玄沙師備의 법계를 계승하고 있으므로 명확하게 청원계靑原系라고 하겠다. 그런데 앞에서 논한 운문종을 창립한 문언도 설봉의존의 법계를 계승하기 때문에 청원계에 속한다. 그러나 문언은 남악계 황벽黃檗의 후예인 목주도종睦州道踪으로부터 깨달음을 얻은 까닭에 사상적으로 오히려 남악계의 색채를 보이고 있음을 앞에서 논하였다. 사실 남악계와 청원계의 선사상은 그 태두인 마조도일과 석두희천의 사상적 전통을 계승하고 있음은 명확하다. 심지어 사상에 예민한 사람들은 어록의 문구만 보고도 그 어록을 찬술한 선사가 청원계인지 남악계인지 분별할 정도이다.

청원계의 사상적 특징은 석두희천이 승조僧肇의 『조론肇論』을 읽고 감동하여 찬술한 「참동계參同契」로부터 발현된다고 할 수 있다. 특히 “사事에 집착하면 원래 어리석음이요, 리理에 계합하여도 깨달음이 아니다.”(주3), “눈에 부딪혀도 도를 깨닫지 못한다면, 발을 움직인들 어찌 길을 알겠는가?”(주4)라는 구절로부터 이사원융理事圓融과 촉목회도觸目會道는 청원계 선사상에 절대적인 영향을 주고 있다고 하겠다. 이러한 사상적 특징은 그대로 법안종을 창립한 문익에게도 계승된다고 할 수 있다.

앞에서 도반들과 『조론』을 읽다가 “천지와 나는 같은 뿌리”라는 구절에 이르렀다는 표현은 그대로 석두희천의 「참동계」를 의식한 논술이라고 할 수 있다. 석두희천이 「참동계」를 찬술한 결정적인 계기가 바로 이 문구이기 때문이다. 그리고 ‘삼계유심’의 문제는 근원적으로 역시 『조론』과 깊은 관련이 있으며, 나아가 ‘이사원융’, ‘촉목회도’와도 관련이 있는 사상이라고 할 수 있다. 이를 논하자면 전체적인 중국불교 사상사를 동원해야 할 문제이므로 생략하고자 한다. 그렇지만 무엇보다도 문익은 계침이 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切見成]이다.”라는 말로부터 깨달음을 열었기 때문에 ‘일체현성’은 문익의 선사상의 핵심이라고 할 수 있다.

만상 속에서 홀로 몸을 드러냄

그렇다면 문익은 ‘일체현성’을 어떻게 설하고 있을까? 일체현성이란 우리가 인식하는 모든 경계의 모든 존재에서 이미 그 자성自性이 모두 드러나 있다는 의미이다. 이러한 일체현성의 의미는 『문익선사어록』에 실려 있는 다음과 같은 기사에서 엿볼 수 있다.

장경長慶의 문하에서 자방子方 상좌上座가 오니, 선사가 장경혜릉長慶慧稜 화상의 게송을 들어 말하였다. “어떻게 해야 ‘만상 속에서 홀로 몸을 드러냄[萬象之中獨露身]’이 되겠는가?” 자방이 불자拂子를 들어 보였다. 선사는 “그렇게 이해해서야 어떻게 얻을 수 있겠는가?”라고 하자 자방이 “그러면 화상의 귀한 뜻은 어떠합니까?”라고 물었다. 선사는 “무엇을 ‘만상’이라 부르는가?”라고 묻자, 자방은 “고인古人들은 만상을 물리치지 않았습니다.”라고 하였다. 선사가 “만상 속에서 홀로 몸을 드러낸다면서, 어찌 물리치고 안 물리침을 말하는가?”라고 하였다. 이에 자방이 활연히 깨달았다.(주5)

앞에서 언급한 바와 같이 문익은 제방을 유행할 때, 혜릉을 참알했지만 그다지 소득이 없었다고 한다. 그런데 혜릉은 설봉의존의 득법 제자이며, 그의 오도송은 바로 “만상 속에서 홀로 몸을 드러내니, 오직 사람이 스스로 수긍해야만 비로소 친해지네. 옛날에는 속아서 도중途中에서 찾았는데, 오늘 살펴보니 불 속의 얼음과 같구나.”(주6)라고 한다. 문익이 혜릉을 참알했을 당시 분명히 이 게송을 들었을 것이지만, 그 의미를 깨닫지 못해 일종의 화두처럼 들고 있다가 계침으로부터 ‘일체현성’을 듣고서야 깨달았다고 볼 수 있다. 그러한 까닭에 혜릉의 문하에서 온 자방에게 바로 질문했다고도 추정된다.

그런데 ‘만상 속에서 홀로 몸을 드러냄’에서 ‘몸’은 법신法身, 다르게 말하면 이理를 의미한다고 볼 수 있으며, ‘만상’은 바로 마음에서 드러나는 여러 사물[事]이다. 엄밀하게 논한다면, 법신은 단지 만상 가운데 드러날 수밖에 없다고 할 수 있으니, 이는 이사원융理事圓融의 도리라고 볼 수 있다. 따라서 문익이 “만상 속에서 홀로 몸을 드러낸다면서, 어찌 물리치고 안 물리침을 말하는가?”라고 질타한 것은 바로 ‘일체현성’의 견지에서 나온 것임을 여실하게 엿볼 수 있으며, 이는 바로 청원계의 ‘이사원융’과 ‘촉목회도’의 전통을 계승했다고 볼 수 있다.

법안문익의 화엄학 수용

『문익선사어록』에는 다음과 같은 상당히 주의할 내용이 보인다.

너희들은 각자 일찍이 『환원관백문의還源觀百門義』, 『화엄론華嚴論』, 『열반경涅槃經』 등의 많은 경책警策들을 읽어본 적이 있을 것이다. … 따라서 “미묘한 말[微言]이 마음의 앞자리[心首]에 걸리면 항상 연려緣慮의 장場을 이루며, 실제實際가 눈앞에 있어도 뒤집어져 여러 상相의 경계를 이룬다.”라는 말이 있다. 또한 어떻게 뒤집어지는가? 만약 뒤집어진다면, 또 어떻게 바로잡을 수 있겠는가? 알겠는가? 그저 경책만 외운다면 무슨 소용이 있겠는가?” 승려가 “어떻게 드러내야 ‘도’와 상응할 수 있습니까?”라고 하자 선사는 “네가 언제 드러낸다고 하더라도 바로 ‘도’와 상응하지 않을 것이다.”라고 하였다.(주7)

이로부터 문익은 상당히 화엄학에 관심이 많음을 알 수 있다. 위의 문구에서 인용하는 “미묘한 말이 마음의 앞자리에 걸리면 항상 연려의 장을 이루며, 실제가 눈앞에 있어도 뒤집어져 여러 상의 경계를 이룬다.”라는 글은 바로 중국 화엄종의 법장法藏이 찬술한 『화엄경의해백문華嚴經義海百門』의 문구를 한 글자의 차이만 보이며 그대로 인용한 것이다.(주8) 따라서 문익이 언급한 『환원관백문의』는 바로 『화엄경의해백문』를 가리킨다고 추정할 수 있다. 또한 이러한 문구로부터 문익은 일체현성을 깨닫지 못하는 까닭을 명상名相 등의 경계를 이루어 전도轉倒되는 마음의 작용으로 파악하고 있음을 알 수 있다.

그런데 여기에서 문익이 강조하는 것은 ‘일체현성’이지만, 이것을 억지로 드러내어서는 결코 이룰 수 없다는 것이다. 마지막 문구인 “네가 언제 드러낸다고 하더라도 바로 ‘도’와 상응하지 않을 것이다.”라는 말은 작위作爲로써 그를 드러낸다면 절대로 ‘도’와 상응될 수 없음을 철저하게 강조하고 있다. 문익이 화엄학과 깊은 관련성이 있음은 『문익선사어록』의 다음과 같은 문구에서 엿볼 수 있다.

고인古人이 말하기를, “성색聲色을 떠나고자 하면서 오히려 성색에 집착하고, 명자名字를 떠나고자 하면서 오히려 명자에 집착한다.”라고 하였다. 그래서 무상천無想天에서 닦아 얻은 이도 팔만 대겁大劫을 지나 하루아침에 퇴전退轉하여 타락墮落한다. 모든 일이 엄연儼然하다는 근본의 진실을 알지 못하고, 차제次第의 수행修行을 하기 때문이다. 삼생三生 육십겁六十劫, 사생四生 백겁百劫, 이렇게 해서 삼아승지겁三阿僧祇劫에 이르러 과果가 원만해진다. 그런데 다른 고인은 오히려 “일념一念의 연기도 발생하지 않아서 저 삼승의 권학權學과 같은 견해를 뛰어넘는 것만 못하다.”라고 하였고, 또한 “한 번 손가락을 튕기면 팔만 법문이 원만히 이루어지고, 한 찰나에 삼아승지겁이 사라진다.”라고 하였다. 이 또한 반드시 체득하여 궁구窮究해야 할 것이다.(주9)

여기에서 첫 번째 고인이 말했다는 문구는 그 출처를 찾을 수 없지만, 두 번째 다른 고인이 말한 문구는 바로 이통현李通玄의 『신화엄경론新華嚴經論』에서 인용한 것이고,(주10) 마지막의 문구는 현각玄覺이 찬술한 『영가증도가永嘉證道歌』에서 인용한 것이다. (주11)그런데 위의 문장에서 더욱 중요한 것은 바로 『신화엄경론』에서 인용한 문구이다. 이 문구의 앞부분을 첨가하면, “무공無功의 공功이어야 그 공이 헛되게 버려지지 않으며, 유공有功의 공은 그 공이 모두 무상無常하다. 수많은 겁에서 수행을 쌓아도 끝내 사라지고 말 것이니, 일념一念의 연기도 발생하지 않아서 저 삼승의 권학權學과 같은 견해를 뛰어넘는 것만 못하다.”(주12)라는 문구로 더욱 그 의미를 이해하기 쉽다.

문익이 설한 위의 문장에는 상당히 복잡한 사상적 함의가 가득 내포되어 있다. 그를 모두 논하는 것은 중국불교 사상사와 불성론 등을 모두 동원해야 겨우 해명될 수 있는 내용이라 하겠다. 다만 최대한 간결하게 말하자면, 문익은 조사선의 무수지수無修之修와 유사한 『신화엄경론』의 무공지공無功之功을 이끌어 “모든 일이 엄연한[諸事儼然] 근본적 진실[根本眞實]”인 ‘일체현성’의 도리를 설하고자 한 것이라 하겠다. 따라서 이러한 문익의 설법에는 화엄학적인 입장이 상당히 명확하게 드러나고 있다고 볼 수 있다.

본래현성과 일체현성

사실 이러한 선리禪理는 앞에서부터 논해 온 『육조단경』으로부터 남종선南宗禪, 그리고 위앙·임제·조동·운문종과는 전혀 다른 사상적 틀이라고 할 수 있다. 보다 구체적으로 논하자면, 그 이전의 조사선에서는 ‘돈오’를 중심으로 하는 당하즉시當下卽是, 본래현성本來現成을 제창했다고 한다면, 법안종을 창립한 문익은 ‘이사원융’의 입장에서 화엄학적 사유를 받아들여 이른바 ‘일체현성’이라는 선리를 제창하였다고 할 수 있다. 그런데 본래현성과 일체현성은 상당히 유사한 용어이면서도 그 본질에서는 역시 차별이 있다고 할 수 있다. 커다란 측면에서 ‘본래현성’은 본체本體의 견지라고 한다면, ‘일체현성’은 현상적 견지의 뉘앙스가 두드러진다. 그러나 외연外延을 극대화하여 설하는 조사들의 설법에 있어서는 이러한 명상名相적 분별을 상당히 어렵게 한다. 자칫하면 운문문언 선사의 말처럼 “스스로 머리 위에 똥물을 끼얹는 것”과 같은 결과를 가져오기 때문이다.

<각주>

(주1) [元]覺岸編, 『釋氏稽古略』 卷3(大正藏49, 812b), “勅諡大法眼禪師, 塔曰無相, 再諡曰大智藏大導師. …… 宗門尊仰其道曰法眼宗.”

(주2) [淸]性統編, 『五家宗旨纂要』 卷3(卍續藏65, 281c), “法眼家風, 則聞聲悟道, 見色明心. 句里藏鋒, 言中有響. 三界唯心爲宗, 拂子明之.”

(주3) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷30(大正藏51, 459b), “執事元是迷, 契理亦非悟.”

(주4) 앞의 책. “觸目不會道, 運足焉知路.”

(주5) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588b), “子方上座, 自長慶來, 師舉長慶稜和尚偈問云: 作麼生是萬象之中獨露身? 子方舉拂子. 師云: 恁麼會又爭得? 云: 和尚尊意如何? 師云: 喚什麼作萬象? 云: 古人不撥萬象. 師云: 萬象之中獨露身, 說甚麼撥不撥. 子方豁然悟解.”

(주6) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷18(大正藏51, 347b), “萬象之中獨露身, 唯人自肯乃方親. 昔時謬向途中覓, 今日看如火裏氷.”

(주7) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588c), “諸人, 各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子. …… 所以道: 微言滯於心首, 常為緣慮之場, 實際居於目前翻為多相之境. 又作麼生得翻去. 若也翻去. 又作麼生得正去. 還會麼? 莫祇恁麼念策子, 有甚麼用處. 僧問: 如何披露, 即得與道相應? 師云: 汝幾時披露, 即與道不相應.”

(주8) [唐]法藏述, 『華嚴經義海百門』 卷1(大正藏45, 627a), “微言滯於心首, 恒為緣慮之場, 實際居於目前, 翻為名相之境.”

(주9) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588c), “古人道: 離聲色著聲色, 離名字著名字. 所以無想天修得, 經八萬大劫, 一朝退墮. 諸事儼然, 蓋為不知根本真實, 次第修行. 三生六十劫, 四生一百劫, 如是直到三祇果滿. 他古人猶道: 不如一念緣起無生, 超彼三乘權學等見, 又道: 彈指圓成八萬門, 剎那滅却三祇劫. 也須體究.”

(주10) [唐]李通玄撰, 『新華嚴經論』 卷1(大正藏45, 627a), “不如一念緣起無生, 超彼三乘權學等見.”

(주11) [唐]玄覺撰, 『永嘉證道歌』(大正藏48, 396b), “彈指圓成八萬門, 剎那滅却三祇劫.”

(주12) [唐]李通玄撰, 『新華嚴經論』 卷1(大正藏45, 627a), “無功之功, 功不虛棄; 有功之功, 功皆無常. 多劫積修, 終歸敗壞, 不如一念緣起無生, 超彼三乘權學等見.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.