[거연심우소요]

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 17:25 / 조회1,096회 / 댓글0건본문

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽

우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, 특히 일본 다법에 따라 말차抹茶를 즐기는 사람들도 많다. 일본의 차는 헤이안시대 초기에 그 역사가 시작된다.

중국 절강성浙江省 천태현天台縣에 있는 천태산 국청사로 유학을 가 천태종天台宗을 배우고 805년에 귀국한 일본 천태종의 시조 사이초(最澄, 767~822) 대사가 사가滋賀현 오우미近江의 사카모토坂本에 있는 히요시신사日吉神社에 차 씨를 심고, 806년 일본 진언종眞言宗의 시조 구카이空海(774∼835) 대사가 당나라에서 차 씨를 가지고 들어와 히젠肥前의 나가사키長崎에 심은 것에서 그 역사가 시작되었다고 본다.

일본 차의 역사

『일본후기日本後記』에는 30여년 동안 중국에서 수행하고 805년에 귀국한 에이추永忠(743∼816) 화상이 815년에 사가천황嵯峨天皇(786∼842)에게 오미의 범석사梵釋寺에서 차를 달여 바친 후 천황이 교토 인근 지역에 차나무를 심어 차를 공납하게 했다는 기록도 있다. 견당사 파견이 중단된 후로는 차를 마시는 문화도 쇠퇴한 것으로 보인다. 이 당시에는 당나라의 음다법과 같이 전다법煎茶法으로 끓는 물에 차를 우려내어 마신 것으로 본다.

중국의 차 씨를 가져와 일본에 차를 재배하면서 본격적으로 다도를 시작한 사람은 일본 선종 임제종臨濟宗 황룡파黃龍派를 개창한 민난 에사이明菴榮西(1141∼1215) 선사이다. 그래서 그를 일본 다도와 사원차寺院茶의 시조라고 한다. 황룡파는 북송 때 임제종의 황룡혜남黃龍慧南(1002∼1069)이 개창한 일파이다. 에사이는 일본 천태종의 시발지인 교토京都의 히에이산比叡山 연력사延曆寺에서 천태밀교天台密敎[천태종은 엔닌圓仁(794∼864)과 엔진圓珍(814∼891)에 의해 밀교화되었다]를 공부한 후 송나라 때인 1168년과 1187년에 걸쳐 천태산 만년사萬年寺, 천동산天童山 경덕선사景德禪寺 등에 유학을 다녀왔다.

천태산은 차산지로 유명했고, 선종 사찰에서는 끽다례가 성행하였다. 1191년에 귀국하면서 천태산 운무차雲霧茶의 씨와 송나라 선원禪院의 다법茶法을 도입하였고, 차 씨는 히라도平戶 천광사千光寺와 사가佐賀 배진산背振山 영선사靈仙寺에 심은 다음에 다시 하카타博多의 성복사聖福寺에 옮겨 심었다고도 전한다.

그가 사찰에서 시작한 음다飮茶 또는 끽다喫茶는 승려들의 수행에서 수면 억제와 마음의 안정, 소화 촉진에 효능이 있어 이를 행하였다. 그가 수용한 남송의 『선원청규禪院淸規』에서 정한 다법과 남송의 제다법에 비추어 볼 때, 그는 증청녹차蒸靑綠茶의 제다법으로 연차碾茶의 방식으로 만들고, 이를 맷돌인 연碾으로 갈아 만든 말차抹茶를 다완에 넣고 끓인 물을 부어 찻솔인 차선茶筅으로 거품을 내어 진한 말차로 마시는 점다법點茶法으로 음다를 행한 것으로 보인다. 일본에서는 이를 오차お茶 또는 다도茶道라고도 했다.

1202년 가마쿠라 바쿠후鎌倉幕府(1185∼1333) 2대 쇼군將軍인 미나모토 요리이에源賴家(1182∼1204)의 지원을 받아 그가 교토에 건인사建仁寺를 창건할 때 도가노栂尾 고산사高山寺에 주석하고 있던 그의 제자 고벤 묘에高弁明惠(1173∼1232) 화상에게 차 씨를 보내 산에 심게 하면서 본격적으로 차 재배가 시작되었다. 일본에서는 이 도가노의 차를 ‘본차本茶’라고 하며 높게 평가하고 나머지를 ‘비차非茶’라고 했다. 오늘날에도 건인사 방장方丈에서는 에사이의 생일에 끽다의례인 ‘사두다례四頭茶禮’를 행하고 있다.

일본 화엄종華嚴宗 승려 묘에화상은 무가武家 집안 출신으로 9살에 신호사神護寺의 동자승으로 들어가 숙부인 상각上覺화상, 문각文覺화상에 의하여 불문에 귀의하고 동대사東大寺에서 수계를 받은 후 동대사의 학두직學頭職을 맡기도 하고 에사이에게 선을 배우기도 했다. 고토바상황後鳥羽上皇(1180∼1239)으로부터 화엄학의 터전으로 도가노의 땅을 하사받아 고산사를 세웠다. 고산사에는 고토바상황이 사액한 「日出先照高山寺」라는 현판과 에사이 화상이 송나라에서 가져와 묘에화상에게 차 씨를 담아 준 흑유黑釉 차항아리(한시체漢柿蔕)가 남아 있다.

묘에화상은 고산사에서 주석하다가 입적하였는데, 그의 목조좌상이 봉안되어 있는 개산당과 사당인 어묘御廟가 있다. 묘에화상은 신라 화엄종의 고승인 원효元曉(617∼686) 대사와 의상義湘(625∼702) 대사에 관한 자료를 모으고 원효와 의상의 일대기를 두루마리 그림[繪卷]으로 조성하는 불사를 주도한 것으로도 잘 알려져 있다. 이 그림의 진본은 모두 교토국립박물관에 있다.

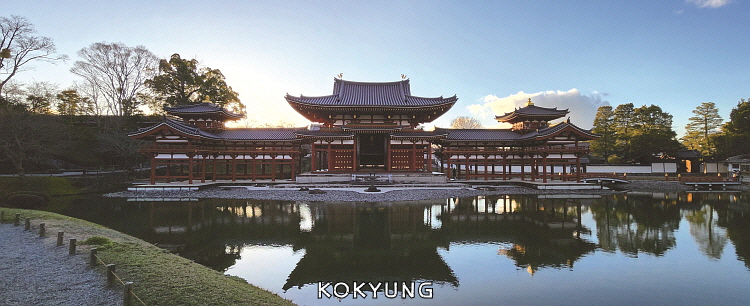

건인사에서 주석하던 에사이화상은 현재 교토 은각사銀閣寺 구역에 있는 서원書院 건물인 동구당東求堂 동인재同仁齋에서 처음으로 송나라 다법에 따른 다도를 시행하였다. 1486년 건립시의 원형을 그대로 유지하고 있는 동구당은 현존하는 일본 최고最古의 서원 다실 건물이고, 동인재 다실은 다다미 4장 반 크기 다실의 원형이다.

1482년 무로마치막부 8대 쇼군인 아시카가 요시마사足利義政(1436∼1490)가 히가시야마東山에 동산전東山殿이라는 별장을 조성하고 그의 사후에 이를 사찰로 하여 자조사慈照寺라 하였다. 임제종 선찰禪刹 상국사相國寺의 탑두사원塔頭寺院인 녹원사鹿苑寺의 사리전舎利殿이 황금색이어서 ‘금각金閣’이라고 부르는 것에 대비하여 자조사의 관음전觀音殿을 ‘은각銀閣’이라고 부르면서 통상 은각사라고 부른다. 녹원사는 북산北山 문화를 주도한 3대 쇼군 아시카가 요시미츠足利義満(1358∼1408)가 1397년에 조성하였다. 동산문화의 본산이 된 은각사 서원양식의 별장 거실에서 거행된 ‘차노유茶の湯’의 다회로 형성된 차문화가 ‘동산차東山茶’였고, 이러한 차문화를 일본에서는 서원차書院茶라고 하였다.

선종을 지원하던 가마쿠라시대 말기에서 무로마치室町(1336∼1573) 시대로 넘어오면서 차문화는 더 확산되어 다회에서 차와 물의 품질과 산지를 판별해 내는 투차鬪茶(=명전茗戰)도 행해졌다. 이런 투차에서는 본차本茶와 비차非茶의 판별, 차의 향, 색, 맛을 겨루는 것이 중심이었는데, 이런 겨루기가 성행하면서 유흥과 사치, 도박으로 변질되기도 했다. 도가노의 고산사에는 묘에화상이 처음 차를 재배하고 가꾸었던 일본 최초의 도가노다원栂尾茶園이 지금도 있다. 이 차가 나중에 우지宇治로 전파되어 우지차宇治茶로 발전하였다. 무로마치시대에 아시카가 장군가에서는 무라사키 시키부紫式部(973?∼1014?)의 『겐지모노가타리源氏物語』의 주 무대이기도 한 우지에 전용 다원인 우지칠원宇治七園을 조성하였다. 지금도 우지는 차의 명산지로 유명하다.

에사이화상은 남송에서 본 것과 중국의 문헌을 바탕으로 하여 차나무의 소개, 차의 약리적 효능과 양생, 찻잎을 따는 채다採茶의 시기와 방법, 차의 제조, 음다법 등에 중점을 두고 이를 이해시키기 위하여 1211년에 쇼군에게 바치는 『끽다양생기喫茶養生記』를 저술하여 남겼는데, 일본에서는 이것이 최초의 다서茶書이기에 중국 육우의 『다경』과 비교하여 ‘일본의 다경茶經’으로 중시되어 왔다. 오늘날에 와서 보면, 소략한 내용이지만 차에 대하여 전혀 인식이 없던 그 당시에는 중요한 핵심 정보였다. 흔히 경經이라고 하면 종교의 경전經典을 연상하여 성스러운 것으로 오해하는 경우가 있으나, 어떤 것에 관한 지식을 종합하여 저술한 서물書物을 경이라고 불렀다.

선원차禪院茶와 서원차書院茶

일본 사찰에서 에사이의 다도는 선종禪宗과 결합하여 선원차禪院茶 또는 사원차로 발전하였다. 사찰에서 행해진 선원차의 다도는 송나라의 다법과 다례를 전한 난포 소묘南浦紹明(1235∼1308) 선사에 의해 본격적으로 자리를 잡아가게 된다.

일본 사원에서는 이런 선원차가 다도로 형성되어 갔지만, 다른 한편으로는 차가 세속에도 확산되면서 남북조南北朝 시대(1336∼1392)에 들어오면 쇼군이나 귀족들도 일상에서 즐기게 되었다. 이런 음다 유행은 중국에서와 같이 넓은 공간인 서원의 다실에 중국에서 들어온 물건[唐物]들로 장식해 놓고 차를 즐기는 이른바 서원차書院茶로 확산되기도 했다. 이때의 서원은 우리나라 조선시대의 서원과 같은 역할을 하는 것이 아니고, 쇼군과 그 가족들이나 귀족들이 사찰에 와서 머물며 쉬는 별장과 같은 건물을 말한다. 교토 동산의 서원 다실인 동인재에서도 이런 서원차가 행해졌다. 물론 쇼군이 일상 생활하는 공간에서도 행해졌다. 이런 다도문화가 점점 다이묘大名나 상급무사武士 사회에도 확산되면서 화려하게 꾸민 공간에서 격식에 따라 성대하게 차회를 하는 무가차武家茶 내지 ‘덴쭈노차殿中の茶 문화가 형성되기도 했다.

이와 동시에 선원차는 계속 발전하여 와비차わび茶=侘び茶를 창시한 무라타 주코村田珠光(1423∼1502)에서 ‘다선일미茶禪一味’의 선다도禪茶道가 본격화되었고, 다케노 조오武野紹鴎(1502∼1555)를 거쳐 센노 리큐千利休(1522∼1591)에게서 완성되었다. 토요토미 히데요시豊臣秀吉(1537∼1598)의 화려한 황금다실의 문화에 대항하다가 그로부터 교토 대덕사大德寺 삼문三門 금모각金毛閣 앞에서 할복 자결할 것을 명받고 세상과 이별하였지만, 센노 리큐가 완성한 와비차 또는 초암차草庵の茶는 그 이후 아들 센 도안千道安(1546∼1607)으로 계승되었고, 다시 후처의 아들인 센 쇼안千少庵(1546∼1614)과 그의 아들 센 소탄千宗旦(1578∼1658)으로 이어졌다.

화경청적和敬淸寂을 핵심으로 한 센노 리큐의 다도정신은 『남방록南坊錄』에 기록되어 세전되어 왔다. ‘세천가三千家’의 시조인 센 소탄에서 고신 소사江岑宗佐(1613∼1672)의 오모테센케表千家, 센소 소시쓰仙叟宗室(1622∼1697)의 우라센케裏千家, 이치오 소슈一翁宗守(1605∼1676)의 무샤노코지센케武者小路千家의 ‘세천가’의 다도로 분화되어 지금까지 일본 차노유茶の湯 다도의 원형으로 내려오고 있다.

일본의 전다도와 차노유

오늘날 우리에게 익숙한, 덖는(초炒) 방법으로 만든 찻잎茶葉을 차주전자茶罐에 넣고 뜨거운 물로 우려내어 찻잔으로 마시는 포다법泡茶法으로 차를 마시는 것을 일본에서는 ‘전다도煎茶道’라고 하고, 큰 찻사발에 말차抹茶를 넣고 물을 부어 찻솔로 저어 거품을 내어 마시는 차를 ‘차노유茶の湯’라고 구별한다.

일본에서 전다도는 1654년 중국 명나라에서 은원隱元(1592∼1673) 선사가 일본으로 건너와 우지에 만복사萬福寺를 창건하고 황벽종黃檗宗을 개창하면서 명나라 시대 문인들이 즐기던 방식으로 차를 마신 것에서 시작된 것이다. 황벽종의 승려라고도 하는 바이사오賣茶翁(1675∼1763)는 만복사에서 이런 다도를 익힌 다음 전다도를 널리 퍼뜨려 민간에 확산되었다.

이렇게 하여 일본의 다도문화는 발전하여 왔고, 오늘날에는 차노유를 즐기기도 하고 전다도로 차를 마시기도 한다. 그 과정에서 차옥茶屋, 차실茶室, 차도구, 차의례茶儀禮, 행다行茶의 예법禮法 등을 격조 높게 발전시켜 온 것이 일본 차문화의 특징이다. 요즘 우리나라에도 전다도를 즐기는 것 이외에 일본 차노유의 다법에 따라 다도를 향유하는 사람들이 많다.

우리나라 차문화의 중흥조 초의선사

차의 발달사를 보면, 초의선사가 만든 차는 우리나라에서 나는 토종차를 솥에 넣어 덖은 다음, 밀실에서 잘 말리어 산차散茶로 만든 다음, 이를 가지고 나무틀로 찍어 병차를 만들기도 하고 단차團茶를 만들기도 한 것으로 보인다. 초의선사의 제자인 범해화상의 〈초의차〉라는 시에 상세히 묘사되어 있다.

곡우초청일穀雨初晴日 곡우 맑은 첫날에도

황아엽미개黃芽葉未開 노란 차 잎은 아직 피지 않았다.

공당정초출空鐺精炒出 빈 솥에 정성을 다해 차를 덖고는

밀실호건래密室好乾來 밀실에서 잘 말린다.

백두방원인栢斗方圓印 잣나무 틀로 방원으로 찍어내고

죽피포리재竹皮苞裏裁 대나무 껍질로 잘 꾸려 포장을 한다.

엄장방외기嚴藏防外氣 단단히 보관하여 바깥 공기를 차단하니

일완만향회一椀滿香回 찻잔 하나에 차향이 가득하다.

유불에 모두 정통했던 범해화상은 대흥사에서 차에 일가견을 가진 그의 스승 하의정지荷衣正持(1779∼1852) 화상, 호의시오縞衣始悟(1778∼1868) 화상, 초의선사와 함께 생활하며 그 역시 차에 관하여 조예가 깊었다. 대흥사에서도 선다일미의 가풍이 있기도 했지만, 차는 절집에서 약으로 매우 소중한 것이기도 했다. 그는 이질에 걸려 사경을 헤매다가 차로 치료하여 나은 경험을 바탕으로 하여 〈차약설茶藥說〉을 짓기도 했다. 다산선생이나 추사선생도 평시에는 마음을 다스리는 음다의 즐거움을 만끽하기도 했지만, 유배지에서 소화기 병을 치료하거나 건강을 유지하는 데 있어 차가 효능이 있음을 경험하고 차 생활을 일상화한 것으로 보인다.

동아시아 차문화의 역사를 보면, 차문화가 쇠퇴해 가던 조선시대에 초의선사가 종래의 차에 관한 자료를 종합하여 체계화하고 이에 따라 차를 만들어 사찰에서 선다의 가풍을 살려내었다는 점에서 우리 차문화의 중흥조라고 해도 지나친 말이 아니다.

요즘에는 교통이 발달하고 차의 공급이 원활하여 중국, 일본, 타이완. 스리랑카 등에서 생산되는 여러 종류의 차를 마시는 일이 일상화된 형편이고, 더 나아가 전 세계에서 생산된 다양한 차를 수월하게 구할 수 있게 되었다. 조선시대 중국의 좋은 차를 구하려고 애를 쓰던 시절과 비교하면 상전벽해桑田碧海로 바뀌었다. 차가 상품이 되면서 이제는 돈만 있으면 전 세계에서 생산되는 좋은 차도 쉽게 구할 수 있게 되었다.

우리나라에도 그동안에 차문화가 확산되면서 다양한 방법으로 만든 차가 많이 나왔다. 차를 마시는 법도 전통의 다법에 따라 해도 되고, 다례茶禮나 다법을 무시하고 자유로이 각자 자기의 목적하는 바와 취향에 따라 마셔도 된다. 혼자 마셔도 되고 붕우朋友들과 차담茶談을 나누며 마셔도 된다. 어떤 차가 좋은 것인지는 그에 관한 정보와 지식만으로는 충분하지 않다. 스스로 체험해 봐야 알게 된다.

많은 저작을 남긴 범해화상은 1873년(고종 10) 50을 넘은 나이로 전국을 유람하던 중 제주 대정현도 둘러보며 지난날 스승 초의선사와 추사 선생의 일을 회고하며 시 한 수를 지었다. 〈대정회고大靜懷古〉라는 시다.

행과정읍만지유行過靜邑漫遲留

금석회두사수류今昔回頭似水流

초로방명전야구草老芳名傳野口

완공신필괘관루阮公神筆掛官樓

서생진영천촌월徐生眞影千村月

박사고종일편구朴士高蹤一片丘

차문당년소식사借問當年消息事

동성황지유공구東城荒地有空區

대정읍을 지나가다 할 일 없이 머물러

돌아보니 예와 지금은 흐르는 물과 같네

초의선사의 명성은 야인의 입에 전해오고

완당선생의 신필은 관아 누각에 걸려 있네

서생의 진영은 많은 마을 비추는 달이고

박 선비 높은 자취는 한 조각 언덕이라네

묻노라, 당시의 일이 어떠하였는지를

동성 황량한 땅에 빈터만 남아 있네

주마등같이 지나가는 지난 세월을 돌아보면 허허로운 풍경 속에 가슴이 먹먹했으리라. 어렵고 험난한 시대에 한세월 치열하게 살았던 다산선생, 추사선생, 초의선사, 범해화상이다. 이제는 모두 저세상으로 떠난 지 오래되었다. 시간만 다를 뿐 우리도 모두 저세상으로 떠나게 된다. 처음 올 때처럼 빈손으로 말이다. 그래도 오직 바라는 것이 있다면, 이 세상이 행복하고 바른 세상이 되기만을 기원하는 것일 뿐.

옛날 일지암을 찾아 나선 초행길에는 길을 잘못 들어 찾지를 못 했으나, 그 후 일지암에 18년간 주석하기도 한 우리 시대의 다승茶僧 여연如然(1948∼ ) 화상과 함께 찾아온 적이 있었고, 그다음에는 법학을 전공한 제자들과 남도기행을 하는 길에 발걸음이 이리로 닿기도 했다. 이제는 모두 법률 전문가들로 우리 사회 곳곳에서 역량을 발휘하며 활동하는 그들과 오랜만에 소요逍遙를 만끽하며 나눈 대화에서는 이제는 내가 배우는 것이 더 많았다. 일지암 마루에 걸터앉아 시간과 공간을 함께하는 동안 청출어람靑出於藍이라는 말을 실감하는 행복감을 느꼈다. 그들은 우리 사회를 훨씬 좋은 세상으로 만들어 갈 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.