[한중일 삼국의 선 이야기 ]

세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度]

페이지 정보

김진무 / 2025 년 11 월 [통권 제151호] / / 작성일25-11-05 09:22 / 조회24회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 56_ 법안종 ❸

법안종을 세운 문익은 청원계를 계승한 나한계침羅漢桂琛의 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切現成]이다.”라는 말로부터 깨달음을 열었던 까닭에 그의 선리禪理는 대부분 이 ‘일체현성’과 깊은 관련이 있다. 나아가 이로부터 청원계靑原系의 사상적 전통을 계승하고 있음을 논술하였다.

『조론』과 「참동계」의 계승

『문익선사어록』에는 청원계의 태두 석두희천石頭希遷의 「참동계參同契」를 언급하고 있는데, 다음과 같은 구절이다.

출가인은 다만 때와 절기에 따라 행하면 곧 얻을 수 있다. 추우면 그대로 추위를 받아들이고, 더우면 그대로 더위를 받아들여라. 불성의佛性義를 알고자 한다면, 마땅히 시절時節과 인연因緣을 관찰해야 한다. 예로부터 지금까지 방편方便은 이루 다할 수 없으나, 석두화상石頭和尚이 『조론肇論』의 “만물을 회통하여 자기[己]를 이루는 자, 그것은 오직 성인聖人일 뿐이다!”라고 설한 구절을 보고서 “성인은 ‘내가 없음[無己]’이니, 어느 곳인들 ‘내가 아님[不己]’이 있겠는가?”라고 하고서, 한 편의 언구를 지었는데, 이를 「참동계」라고 부른다. 그 끝에 이르러 말하기를, “축토竺土 대선大仙의 마음[心]”이라고 하였는데, 이 말을 넘어서는 말은 없으며, 그 중간의 문구들은 다만 때에 따르라고 말한 것일 뿐이다.(주1)

앞에서도 언급하였지만, 법안은 상당히 청원계의 사상적 계통을 중시하고 있음을 엿볼 수 있다. 특히 『조론』과 석두희천의 「참동계」는 문익이 깨달음을 얻어 제창한 선리의 핵심인 ‘일체현성’을 근거로 삼고 있음은 너무도 분명하다. 희천이 깨달았다고 하는 『조론』의 온전한 구절은 다음과 같다.

만물을 통합하여 자기[己]를 이루는 자, 그것은 오직 성인聖人일 뿐이다! 어찌 그러한가? 이치[理]가 아니면 성인[聖]이 아니며, 성인이 아니면 곧 이치가 아니다. 이치로 성인이 된 자는 성인이 이치와 다르지 않기 때문이다.(주2)

이로부터 승조는 “만물을 통합하여 자기[己]를 이루는 자”의 근거를 ‘이치’로 설정하고 있음을 명확하게 알 수 있다. 이렇게 이理를 중시하는 까닭에 희천은 「참동계」에서 “사事에 집착하면 원래 어리석음이요, 이理에 계합하여도 깨달음이 아니다.”(주3)라고 하여 이를 이사理事의 주제로 전환했음을 추정할 수 있다. 더욱이 『조론』에서는 “진리[眞]로부터 떠나 따로 입처立處가 있는 것이 아니다. 입처가 진리에 즉卽하는 것이다. 그렇다면 도道가 멀겠는가? 사事에 부딪침마다 진리이다!”(주4)라고 하여 촉사이진觸事而眞을 제시하고 있다.

다만 때와 절기에 따라 행하라!

그런데 앞에서 든 인용문에서 문익은 「참동계」의 끝부분에 ‘축토竺土 대선大仙의 마음[心]’을 언급했다고 했지만, 실제로 이는 「참동계」의 첫 문구이다. 어쩌면 문익은 이를 「참동계」의 결론이라는 인식으로 ‘끝’이라고 말했다고 추정할 수 있다. 따라서 이 ‘축토 대선의 마음’, 즉 ‘불심佛心’을 체득하는 방법을 문익은 ‘다만 때와 절기에 따라 행함’을 제시하고 있음을 알 수 있다. 『문익선사어록』에서는 위의 인용문을 이어서 다음과 같이 논하고 있다.

상좌여! 네가 지금 “만물을 통합하여 자기[己]를 삼는다.”라는 구절을 이해하려 한다면, 이는 대지大地에서 볼 수 있는 한 법도 없음이다. 석두희천은 또한 “세월을 헛되이 보내지 말라.”라고 하였다. 방금 너에게 내가 말하기를, “다만 때와 절기에 따라 행하면 곧 얻을 수 있다.”라고 하였다. 만약 때를 놓치고 절기[候]를 잃으면, 곧 그것이 세월을 헛되이 보내는 것이다. ‘색이 아님[非色]’에서 ‘색’을 이해하려 한다. 상좌여! ‘비색非色’에서 ‘색’을 이해하려 함은 바로 때를 놓치고 절기를 잃는 것이다. 다시 말해 보아라. ‘색’을 ‘비색’으로 이해함이 합당한가? 합당하지 않은가? 상좌여! 만약 그렇게 이해한다면, 그것은 전혀 상관없는 소리요, 미혹과 광기가 양쪽에서 서로 달려드는 것일 뿐이다. 무슨 쓸모가 있겠는가? 상좌여! 다만 자기 본분을 지키며, 때를 따라 지내야 할 것이다. 신중하여라!(주5)

여기에서도 문익은 「참동계」에서 마지막 문구인 “세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度].”라는 구절을 인용하여 ‘때와 절기에 따라 행함’을 강조하고 있음을 볼 수 있다. 이러한 문익의 설법은 모두 ‘일체현성’에서 나온 것임을 분명하다고 하겠다.

법안종의 대도확연大道廓然

『문익선사어록』에는 모두 일체현성과 관련된 선리를 제시하고 있다고 해도 지나친 말은 아니지만, 그에 대한 구체적인 내용을 명확하게 밝히고 있는 문구는 보이지 않는다. 그렇지만 『경덕전등록景德傳燈錄』에 실린 문익의 사법 제자들의 전기에는 다음과 같은 문구들이 보인다.

대도大道는 확연廓然하여 진실로 예나 지금이나 같이 한다. 명名도 없고 상相도 없음이 법法이며 수행이다. 참으로 법계法界가 무변無邊함으로 마음이 또한 무제無際이다. 일이 없어[無事] 드러나지 않으며, 말이 없어[無言] 나타나지 못한다. 이처럼 깨달아 얻으면 반야般若가 눈앞에 나타나게 되어, 이치[理]가 진제眞際와 동일하다. 일체一切의 산하, 대지, 삼라만상, 장벽과 기와, 돌이 아울러 털끝만큼도 어그러짐이 없는 것이다.(주6)

대도는 확연하여, 예로부터 이제까지 항상 그러함이다. 진심眞心은 두루 퍼져 있어, 그 지혜의 광명은 마치 헤아릴 수 없는 빛과 같다. 삼라만상森羅萬象이 줄지어 펼쳐져 있으되, 모두가 참된 실상實相이다. 하늘을 포괄하고 땅을 끌어안으며, 아득한 옛적에서 지금에 이르기까지 두루 미친다.(주7)

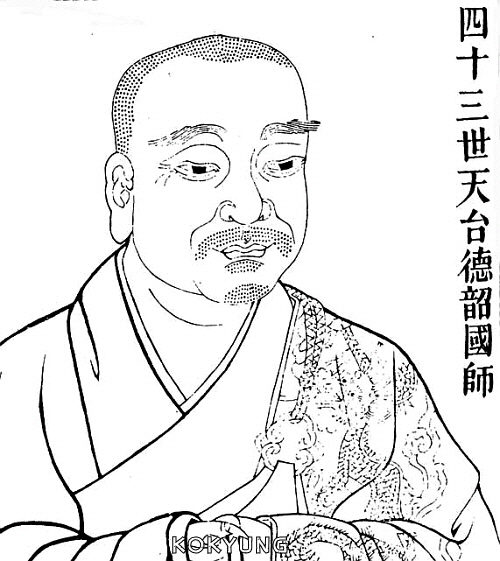

위의 인용문은 순서대로 천태덕소天台德昭와 영명도홍永明道鴻의 전기에 실린 법어이고, 모두 문익의 사법 제자이다. 이 둘의 문구는 비록 표현의 차이는 있지만, 그 사상적 내용은 거의 동일하다고 볼 수 있다. 특히 ‘대도확연大道廓然’은 명확하게 문익의 ‘일체현성’으로부터 발현된 선리禪理라고 추정할 수 있다.

화엄 육상六相의 문답과 게송

그런데 문익이 제창한 ‘일체현성’의 선리는 여러 측면에서 화엄학의 사상적 취지가 가득 함유되어 있다고 하겠다. 앞에서 문익은 법장法藏의 『화엄경의해백문華嚴經義海百門』이나 이통현李通玄의 『신화엄경론新華嚴經論』 등을 인용하고 있음을 논술했는데, 『문익선사어록』에는 다음과 같은 화엄의 육상六相과 관련된 문답이 보인다.

영명사永明寺의 도잠道潛 선사는 하중부河中府 사람이다. 처음 법안 선사를 참문하니, 선사가 “너는 참청參請 이외에 어떤 경전을 보았는가?”라고 묻자, 도잠이 “『화엄경華嚴經』을 봅니다.”라고 답하였다. 선사가 “총總·별別, 동同·이異, 성成·괴壞의 육상六相은 어느 문門에 속하는가?”라고 묻자, 도잠은 “그 문장은 「십지품十地品」에 있습니다. 이치로 보건대, 세간과 출세간의 모든 법이 다 육상을 갖추고 있습니다.”라고 답하였다.

선사가 다시 “그렇다면 ‘공空’도 또한 육상을 갖추고 있는가? 없는가?”라고 물었지만, 도잠은 어리둥절하여 대답하지 못하였다. 선사가 “네가 나에게 물어보아라. 내가 너에게 말해 주겠다.”라고 하자 도잠이 “공이 또한 육상을 갖추고 있습니까? 아닙니까?”라고 물었다. 선사가 “공이다.”라고 답하였다. 그 말을 듣고 도잠은 곧 깨달음을 얻고 뛰어올라 예를 올리며 감사하였다.

선사가 “너는 어떻게 이해하였는가?”라고 묻자, 도잠이 “공입니다.”라고 답하였다. 선사는 그를 인가하였다. 며칠 뒤, 사중四衆의 남녀들이 사원에 들어왔다. 선사가 도잠에게 “율律에 이르기를, ‘벽 너머에서 머리 장식이나 팔찌 소리를 들으면 곧 계율을 깬 것이라 한다.’ 지금 금은金銀과 붉고 자색의 장식이 서로 뒤섞여 가득한 것을 본다면, 이는 계戒를 깬 것인가? 아닌가?”라고 물었다. 도잠이 “좋은 입로入路입니다.”라고 답하자, 선사는 “너는 훗날 오백 명의 제자를 거느리게 될 것이며, 왕공 귀족들이 너를 높이 여길 것이다.”라고 하였다.(주8)

여기에서 문익은 도잠에게 『화엄경』의 육상六相을 물었고, 도잠은 육상이 「십지품」(주9)에서 나온다고 분명하게 답하고 있지만, 문익은 육상의 본질은 ‘공’임을 여실하게 지적하고 있음을 볼 수 있다. 이 화엄 육상과 관련한 주석은 다양하게 나타나지만, 대체로 법장法藏의 『화엄일승교의분제장華嚴一乘教義分齊章』의 주석에 따르고 있는데, 다음과 같이 논한다.

총상總相이란, 하나가 많은 덕德을 포함하기 때문이다. 별상別相이란, 많은 덕이 하나에 국한되지 않기 때문이다. 별상은 총상에 의지하여 존재하며, 그로써 총상의 뜻을 완전하게 드러낸다. 동상同相이란, 다양한 의義가 서로 어긋남이 없이 함께 하나가 되어 총체[總]를 이루기 때문이다. 이상異相이란, 여러 가지 다름이 서로를 마주하여 각각이 서로 다르기 때문이다. 성상成相이란, 이 모든 연기緣起로 말미암아 이루어지기 때문이다. 괴상壞相이란, 각각의 의義가 그 스스로의 법法에 머물러 다른 것으로 옮겨가지 않기 때문이다.(주10)

이러한 화엄의 육상에 대한 해석은 상당히 복잡하다. 그러나 최대한 간략하게 논하자면, 이는 법계연기法界緣起의 구조를 여섯 가지 모습[六相]으로 설명한 것이라고 할 수 있다. 즉, ‘총상’은 연기의 성분들이 모여 이루어진 사물의 전체성을 뜻하고, ‘별상’은 그 전체를 구성하는 각 부분의 차별성을 가리키며, ‘동상’은 각 부분이 서로 의존하고 회합하여 하나의 총체적 동일성을 이루는 측면이고, ‘이상’은 각 부분의 독자적 존재와 차별성을 드러낸다는 의미이며, ‘성상’은 여러 인연과 조건이 모여 생성되는 과정을 나타내고, ‘괴상’은 그 구성 요소들이 서로 합하지 않고 각자의 법성에 머무는 불변성을 말한다고 하겠다. 나아가 이러한 육상으로부터 상입상즉相入相卽의 원융무애圓融無碍하는 법계연기를 이룬다고 할 수 있다.

이에 대하여 문익은 다음과 같이 육상에 대한 게송을 찬술하고 있다.

송화엄육상의頌華嚴六相義

화엄 육상의 뜻은 같음[同] 가운데 또한 다름[異]이 있구나.

만약 다름이 같음과 다르다면, 제불諸佛의 뜻과 전혀 다르다.

제불의 뜻에는 총상總相과 별상別相에 있었으니,

어느 때 한 번이라도 같음과 다름이 따로 있었던가?

남자의 몸으로 입정入定할 때, 여자의 몸에는 뜻을 두지 않는구나.

뜻을 두지 않고 명자名字도 끊으니, 만상萬象이 밝고 분명하여,

그 가운데 더 이상 이理와 사事의 분별이 없도다.(주11)

이러한 게송은 화엄에서 설하는 육상의 의미와 기본적으로 커다란 차별을 보이지 않지만, 문익의 독자적인 해석을 살필 수 있다. 화엄에서는 총별總別, 동이同異, 성괴成壞가 비록 각각 자성이 있을지라도 간격이 없이 융합하고 서로 의지하여 이루어지는 상의상성相依相成의 의미로 운용되고 있는 반면에 문익의 게송에서는 총상과 별상에 있어서 오직 ‘같음[同]’의 범주에 속해 있을 뿐으로 결코 다름[異]을 인정하지 않음을 엿볼 수 있다. 나아가 이러한 견지에서 ‘남녀’와 ‘주객’, ‘동이’, ‘이사’ 등의 대립이 모두 사라져 원융하는 의미로 해석하고 있음을 엿볼 수 있다. 이러한 육상의 해석은 당연히 문익이 깨달음을 얻고 제창하는 ‘일체현성一切現成’의 견지에서 나온 것이라고 볼 수 있다.

문익이 이렇게 화엄학을 원용하는 원인은 무엇보다도 자신이 ‘일체현성’이라는 말을 듣고 깨달음을 열었기 때문이라고 할 수 있고, 나아가 그 ‘일체현성’의 근거를 더욱 명확하게 논증하고자 청원계의 태두인 석두희천의 「참동계」와 『조론』의 사상을 탐구하였던 것에서 찾을 수 있다. 이러한 사유의 과정에서 결국 최종적으로 화엄학을 채택하였다고 볼 수 있지만, 문익의 선사상이 화엄학과 완전하게 일치한다고 볼 수는 없을 것이다. 그러나 이러한 문익의 화엄학의 원용은 결국 법안종에서 화엄학과 조사선을 융합시키는 선교융합禪敎融合, 선교일치禪敎一致의 기치가 나타나게 되었다고 하겠다. 이는 사상사의 입장에서 중요한 의미를 지니지만, 결국 법안종을 빠르게 단절시키는 원인이 되었다고 하겠다. 조사선은 화엄학 등의 교학적 삼투滲透를 결코 용인할 수 없는 사상적 기제를 지니고 있기 때문이다.

<각주>

(주1) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 589b), “出家人, 但隨時及節便得. 寒即寒, 熱即熱. 欲知佛性義, 當觀時節因緣. 古今方便不少. 不見石頭和尚, 因看肇論云: 會萬物為己者, 其唯聖人乎? 他家便道: 聖人無己, 靡所不己. 有一片言語, 喚作參同契. 末上云: 竺土大仙心, 無過此語也. 中間也祇隨時說話.”

(주2) [後秦]僧肇作, 『肇論』(大正藏45, 161a), “會萬物以成已者, 其唯聖人乎! 何則? 非理不聖, 非聖不理; 理而為聖者, 聖不異理也.”

(주3) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷30(大正藏51, 459b), “執事元是迷, 契理亦非悟.”

(주4) 앞의 책(大正藏45, 153a) “非離真而立處, 立處即真也. 然則道遠乎哉? 觸事而真!”

(주5) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 589b), “上座! 今欲會萬物為自己去, 蓋為大地無一法可見. 他又囑云: 光陰莫虛度. 適來向上座道: 但隨時及節便得. 若也移時失候, 即是虛度光陰. 於非色中作色解. 上座! 於非色中作色解, 即是移時失候. 且道: 色作非色解, 還當不當? 上座! 若恁麼會, 便是沒交涉. 正是癡狂兩頭走, 有甚麼用處? 上座! 但守分隨時過好. 珍重!”

(주6) [宋]道原纂, 『景德傳燈錄』 卷25(大正藏51, 409c), “大道廓然, 詎齊今古. 無名無相, 是法是修. 良由法界無邊, 心亦無際. 無事不彰, 無言不顯. 如是會得, 喚作般若現前, 理同眞際. 一切山河大地, 森羅萬象, 墻壁瓦礫, 幷無絲毫可得亏缺.”

(주7) 앞의 책, 卷26(大正藏51, 420a), “大道廓然, 古今常爾. 真心周遍, 如量之智皎然. 萬象森羅, 咸真實相. 該天括地, 亘古亘今.”

(주8) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 591b), “永明道潛禪師, 河中府人. 初參師, 師問云: 子於參請外, 看甚麼經? 道潛云: 華嚴經. 師云: 總別同異成壞六相, 是何門攝屬? 潛云: 文在十地品中. 據理, 則世出世間一切法, 皆具六相也. 師云: 空還具六相也無? 潛懵然無對. 師云: 汝問我, 我向汝道. 潛乃問: 空還具六相也無? 師云: 空. 潛於是開悟, 踊躍禮謝. 師云: 子作麼生會? 潛云: 空. 師然之. 異日, 四眾士女入院. 師問潛云: 律中道, 隔壁聞釵釧聲, 即名破戒. 見覩金銀合雜, 朱紫駢闐, 是破戒? 不是破戒? 潛云: 好箇入路. 師云: 子向後有五百毳徒, 為王侯所重在.”

(주9) [唐]實叉難陀譯, 『大方廣佛華嚴經』 卷34, 「十地品」(大正藏10, 591b), “원하건대 모든 보살은 그 행行이 넓고 크며 한량이 없어서, 무너지거나 뒤섞임이 없으며, 모든 바라밀波羅蜜을 포섭하여 모든 보살의 지위諸地를 청정히 닦아 다스리며, 총상總相·별상別相·동상同相·이상異相·성상成相·괴상壞相의 (육상의) 모든 보살행을 모두 진실 그대로 설하고, 일체중생을 교화하여 그들로 하여금 이를 받아 행하게 하고, 그 마음이 점점 성장하게 하소서. 그 행의 광대함은 법계法界와 같고, 그 궁극은 허공虛空과 같아서, 미래의 모든 겁劫이 다하도록 한순간도 쉬지 않게 하소서.[願一切菩薩, 行廣大無量, 不壞不雜, 攝諸波羅蜜, 淨治諸地, 總相、別相、同相、異相、成相、壞相, 所有菩薩行, 皆如實說, 教化一切, 令其受行, 心得增長; 廣大如法界, 究竟如虛空, 盡未來際, 一切劫數, 無有休息.]”

(주10) [唐]法藏述, 『華嚴一乘教義分齊章』 卷4(大正藏45, 507c), “總相者, 一含多德故; 別相者, 多德非一故; 別依止總, 滿彼總故. 同相者, 多義不相違, 同一成總故; 異相者, 多異相望, 各各異故. 成相者, 由此諸緣起成故; 壞相者, 諸義各住自法不移動故.” [唐]澄觀撰, 『大方廣佛華嚴經疏』卷31(大正藏36, 414b)에서도 거의 동일하다.

(주11) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 591a), “頌華嚴六相義云: 華嚴六相義, 同中還有異. 異若異於同, 全非諸佛意. 諸佛意總別, 何曾有同異. 男子身中入定時, 女子身中不留意. 不留意, 絕名字, 萬象明明無理事.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度]

중국선 이야기 56_ 법안종 ❸ 법안종을 세운 문익은 청원계를 계승한 나한계침羅漢桂琛의 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切現成]이다.”라는 말로부터…

김진무 /

-

불생선의 주창자 반케이 요타쿠

일본선 이야기 23 동아시아에서 유교와 불교는 실질적인 경쟁자이자 동반자다. 유교는 불교로 인해 내면세계를 더욱 강화했고, 불교는 유교로 인해 현실 감각이 깊어진다.…

원영상 /

-

신라 말의 정치적 혼란과 선법의 전래

태안사 ❶ 태안사泰安寺는 전라남도 곡성군谷城郡에 있다. 죽곡면에서 태안로를 따라 남쪽으로 내려가 태안사 계곡으로 접어들어가면 동리산桐裏山 깊은 곳에 자리를 잡고 있는…

정종섭 /

-

원력願力으로 만드는 세상

세계성취품 “이 세상은 어떻게 생겨났을까?” 여름밤, 하늘을 가득 채운 빛나는 무수한 별들을 바라보며, 누구나 한 번쯤은 떠올려 봤을 법한 질문이다. 인류는 오랜 세월 그 질문 앞에 서 있…

보일스님 /

-

만다라화-3

한지 위에 채색, 금니, 30×30cm, 2024. 작가: 도현.

고경 필자 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.