[한중일 삼국의 선 이야기 ]

태고보우에 의한 임제종의 법맥 계승 ①

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 11 월 [통권 제151호] / / 작성일25-11-05 09:27 / 조회15회 / 댓글0건본문

한국선 이야기 23

원 간섭기 고려 사회는 정동행성, 쌍성총관부, 탐라총관부 등 원의 기관이 고려 영토 내에 설치되어 내정간섭을 받았고, 부원 세력인 권문세족이 등장하여 토지와 노비를 대거 소유하면서 사회적 불평등을 심화시켰다. 이 시기 불교계 또한 타락하여 승정僧正이 문란해지고 사원의 토지 확대와 승려의 세속화 현상이 나타났다. 1351년 즉위한 공민왕은 원 간섭에서 벗어나려는 반원 자주정책을 표방하면서 고려의 재건을 꾀하게 된다.

태고보우太古普愚(1301~1382)가 활약했던 시대는 불교계가 극도로 타락했던 원 간섭기 속에서 공민왕에 의하여 반원 개혁정치가 실시되던 시기였다. 태고는 고려 말 불교계를 대표했던 지도자로서 공민왕을 도와 불교계의 통합과 개혁을 주도하였다. 공민왕 대 개혁 세력으로 떠오른 신진사대부들로부터 존경받았지만, 급진적 개혁을 추구하였던 신돈辛旽과는 대립하였다. 태고는 당시 몽산덕이의 간화선 선풍의 영향 속에서 원나라에 들어가 임제종의 석옥청공石屋淸珙(1270~1352)으로부터 직접 인가받고, 임제종의 법맥을 계승해 왔다. 오늘날 태고가 한국불교의 중흥조로 추앙받고 있는 이유는 임제종의 법맥과 선풍을 들여와 고려 불교를 새롭게 하였다는 사실에 있다.

태고보우의 출가와 수행 과정

태고보우의 생애에 대한 기록은 유창維昌이 지은 「원증국사 행장圓證國師行狀」과 이색李穡이 지은 〈태고사 원증국사 탑비명太古寺圓證國師塔碑銘〉 및 정도전이 지은 〈미지산 사나사원증국사 석종명彌智山舍那寺圓證國師石鐘銘〉 그리고 권근이 지은 〈미원현 소설산암 원증국사 사리탑명迷源縣小雪山菴圓證國師舍利塔銘〉 등이 있다.

태고는 1301년(충렬왕 27) 9월 21일에 경기도 양근陽根(현 양주)에서 아버지 홍주洪州 홍씨洪氏 연延과 어머니 정씨鄭氏 사이에서 태어났다. 어린 시절 이름은 ‘보허普虛’이고, 법명은 ‘보우普愚’이다. 태고太古는 자호이며, 시호는 ‘원증圓證’이다. 어머니는 해가 품에 드는 꿈을 꾸고 태고를 잉태하였으며, 어린 시절 관상가들은 법왕아法王兒가 될 것이라 예언하였다.

1313년(충선왕 5)에 태고는 영주 회암사에 가서 가지산문의 광지廣智 선사에게 출가하였다. 당시 회암사의 규모가 어떠했는지는 정확히 알 수 없지만 구산선문 가운데 가지산문에 소속되어 있었던 사찰이었다. 이후 태고의 수행 과정을 보면 이전 시기와 다르게 불교계의 승정 체계는 무너져 있었다. 태고는 1319년(충숙왕 6) 때부터 가지산문 총림(보림사)에서 ‘만법귀일 일귀하처’ 즉 “만법은 하나로 돌아가지만 그 하나는 어디로 돌아가는가?”라는 화두를 참구하였다. 이후 교학에 대한 공부도 병행하여 1326년(충숙왕 13)에는 국가에서 실시하는 화엄선華嚴選에 합격하기도 하였다.

1330년(충숙왕 17) 태고는 경기도 용문산 상원암上院庵에 들어가 12가지의 큰 원을 세우고 관세음보살에게 기도 정진하였는데, 구체적인 서원의 내용은 전해지지 않는다. 1333년(충숙왕 복위 2) 가을 성서城西(개성 서쪽)의 감로사甘露寺 승당僧堂에 있으면서 7일 동안 먹지도 자지도 않고 용맹정진한 끝에 첫 번째 깨달음이 있어 게송을 지었는데, 그 마지막 구는 “부처와 조사와 산하까지 입이 없어도 다 삼켜버렸네[佛祖與山河 無口悉呑却].”였다. 1337년(충숙왕 복위 6) 불각사佛脚寺에서 『원각경』을 보다가 “모두가 다 사라져 버리면 그것을 부동이라 한다[一切盡滅 名爲不動].”는 데까지 읽고서 크게 깨달은 바가 있었다.

그런데 태고는 이 두 번의 깨달음으로 만족하지 않았다. 이후 중암거사中庵居士 채홍철蔡洪哲(1262~1340)의 권청에 따라 그의 집 북쪽에 자리한 전단원栴檀園에 들어가 본격적으로 조주의 ‘무자 화두’를 참구한다. 채홍철은 충렬왕과 충선왕 및 충숙왕 재위시 대표적인 문신이었으며, 충숙왕 복위시 공이 있어 찬성사贊成事로 기용되어 순성보익찬화공신純誠輔翊贊化功臣에 봉해진 인물이다. 그의 아들들이 원나라 궁중에서 활약하여 벼슬을 하기도 하였다. 문장에도 뛰어나고 의약과 음악에도 조예가 깊었던 인물로 불교에 심취하여 자기 집에 전단원을 짓고 선승들을 기거하게 하였는데, 1337년 10월에 태고가 전단원에 머물게 된 것이다. 유창은 태고의 행장에서 이때의 수도 과정에 대해 다음과 같이 밝히고 있다.

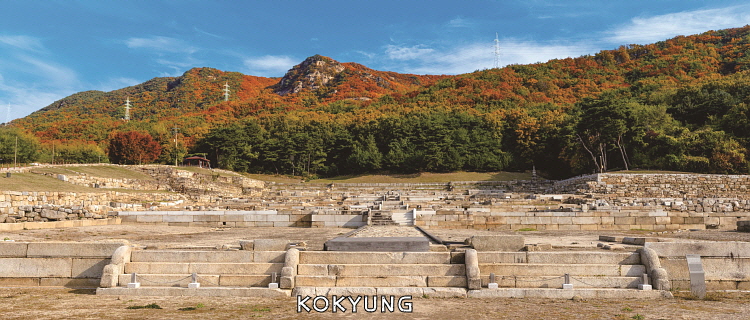

사진 3. 양주 회암사지. 사진: 국가유산청.

그 뒤에 홀연히 조주의 무자無字 화두에 들었으나, 입에 삼킬 수가 없어서 쇠뭉치를 씹는 것 같았다. 그 쇠뭉치 속에서 계속 정진해 가다가 그해 10월에 채중암이 그의 집 북쪽에 있는 전단원은 신령하고 기이한 기운을 간직하였으므로 도를 닦을 만한 곳이라고 하면서 겨울 안거를 청하였다. 그리하여 스님은 거기서 오매일여寤寐一如의 경지에 이르렀으나, 무자 화두에 대한 의심은 깨뜨릴 수가 없어 완전히 죽은 사람과 같았다.(주1)

위의 내용을 통하여 알 수 있듯이 태고는 비록 스승의 지도 없이 ‘무자 화두’를 참구하였지만 몽산이 말한 삼관문(동정일여·몽중일여·오매일여)을 지나 몰자미沒滋味의 경지에 이르렀던 것이다. 그리고 1338년(충숙왕 복위 7) 정월 7일 오경五更에 드디어 깨닫고 다음과 같은 오도송을 지었다.

조주고불로 趙州古佛老 조주 옛 늙은이가

좌단천성노 坐斷千聖路 앉아서 천성千聖의 길을 끊었소

취모적면제 吹毛覿面提 취모검을 얼굴에 들이댔으나

통신무공규 通身無孔竅 온몸엔 빈틈이 없네

호토절잠종 狐兎絶潜蹤 여우와 토끼는 자취를 감추더니

번신사자로 翻身師子露 몸을 뒤집어 사자가 나타났네

타파뇌관후 打破牢關后 굳은 관문을 쳐부순 뒤에

청풍취태고 淸風吹太古 맑은 바람이 태고에 부네

태고는 이렇게 깨달음을 얻고 나서도 보림의 과정을 이어 나갔다. 채홍철과 법답을 나누기도 하였고, 그해 3월에 고향인 양근에 돌아와 부모님을 모시고 있으면서 1700공안을 참구하였다. 그러다 ‘암두밀계처巖頭密啓處’의 공안에 막혀 있었는데, 이를 타파하고 완전한 깨침을 이루게 된다.

깨달음 이후 국내에서의 활동

1338년 깨달음을 얻고 1346년(충목왕 2) 원나라의 수도 연경(현 북경)에 들어가기 전까지 8년간의 태고의 삶은 한마디로 소요자재逍遙自在하였다. 당시 고려 사회의 정치·사회적 상황을 고려해 보면 이러한 태고의 달관적인 삶의 태도는 현실 도피적인 모습으로 비추어지기도 한다. 1339년 봄 태고는 소요산 백운암白雲庵에 머물며 「백운암가白雲庵歌」를 짓는다. 그 내용은 소요산 위의 달과 친구가 되어 배고프면 나물밥 먹고, 목마르면 샘물을 마시는 삶을 노래한 것이다. 마치 『증도가』의 ‘절학무위한도인絶學無爲閒道人’의 경지에서 노닐고 있다.

이 당시 태고는 원나라에서 들어온 승려 무극無極을 만나게 된다. 그리고 무극으로부터 원나라 불교계의 소식을 듣게 되는데, 그것은 라마교가 유행하는 북부와는 달리 양자강 이남에서는 임제종의 정맥을 이은 명안종사明眼宗師들이 활약하고 있다는 것이었다. 무극은 태고에게 원나라에 들어가 명안종사를 찾아 인가받을 것을 권유하게 된다. 고려의 불교계는 이미 승정이 무너져 선종과 교종의 경계마저 모호한 상황이 되어 있었으니, 무극의 권유는 태고의 마음을 흔들었다. 더군다나 당시 고려 불교계에 몽산의 선풍이 큰 영향을 미치고 있었던 점을 생각해 볼 때, 깨달음 이후 명안종사를 찾아 인가받는 것은 자신의 깨달음을 인정받는 절차이자 고려 불교계에서의 자신의 위상을 확고히 할 수 있는 기회였다.

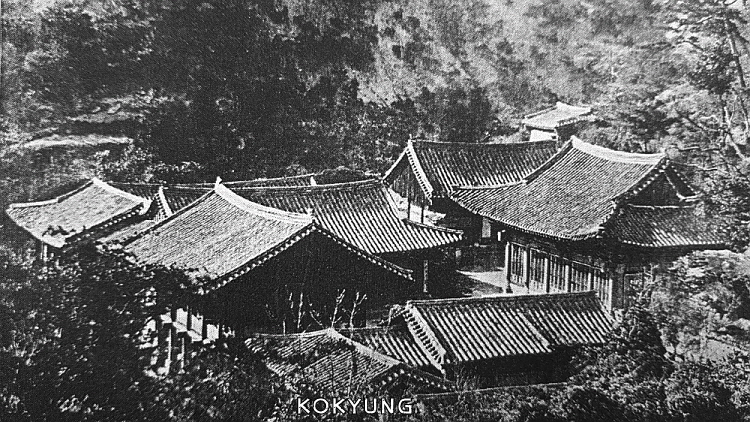

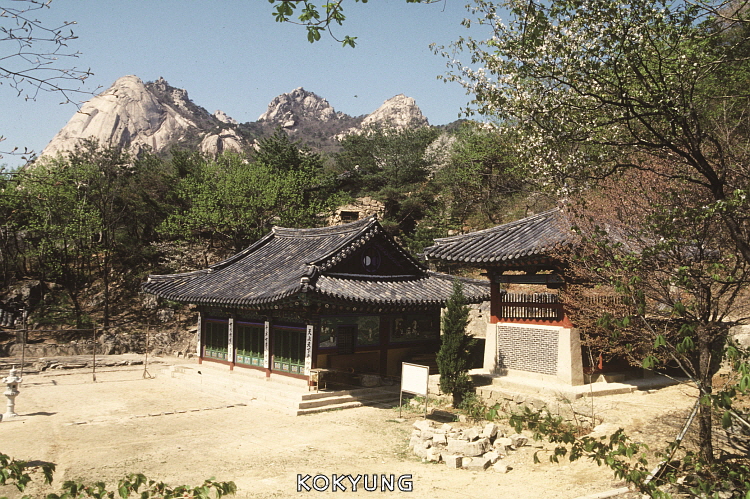

1341년(충혜왕 복위 2)부터 1345년까지 태고는 삼각산 중흥사重興寺에 주석하면서 총림을 크게 일으키고 절을 중수한다. 그리고 이 절의 동쪽에 태고암太古庵을 세우고 「태고암가太古庵歌」를 짓는다. 삼각산에 태고가 주석하게 된 것은 채홍철의 서자였던 채하중蔡河中과 김문귀金文貴 등이 간곡하게 요청하여 이루어졌으며, 이때 수많은 납자들이 삼각산에 모여들었다. 채하중과 김문귀는 충숙왕과 충혜왕 그리고 충목왕 등의 왕의 책봉에 간여했던 공신들로서 원나라 황실과도 가까웠던 인물이었다. 이러한 사실 때문에 일부 역사학자들은 태고가 당시 친원 세력의 입장을 대변한 승려였다고 비판을 가하기도 한다.

입원 구법활동

1346년(충목왕 2) 봄 태고는 드디어 원나라에 들어가 연경의 대관사大觀寺에 머물렀다. 그의 명성이 당시 황제였던 순제順帝에게까지 알려져 그해 11월 태자의 생일을 맞이하여 황제가 특별히 청하여 『반야경般若經』을 강설하였다. 이듬해인 1347년(충목왕 3) 태고는 임제종의 법맥을 이은 명안종사를 찾아다닌다. 그해 4월에 축원영성竺源永盛을 찾아 남소南巢(현 안휘성 소호시)를 찾아갔으나 이미 입적한 뒤였다. 축원은 영가현각의 『증도가』에 주석을 달았던 선승이다.

1347년 7월에 태고는 드디어 호주 하무산 천호암天湖庵에 이르러 임제종의 적손인 석옥청공石屋淸珙을 만나게 된다. 다음날 태고는 방장실을 찾아 석옥에게 자신이 깨달은 바를 말하고 「태고암가」를 올렸다. 그러자 석옥은 여러 차례 태고와의 문답을 통하여 깨달음의 사실을 확인하고서 태고의 깨달음을 인가하였으며, 그 신표로써 가사와 주장자를 건네주었다. 이로써 태고는 임제의 18세 손인 석옥으로부터 법맥을 전수받게 되었다.

태고는 보름가량을 천호암에 머물다가 그해 8월 3일 호주를 떠나 10월 16일에 연경으로 되돌아왔다. 이후 태고의 명성은 중원에 널리 알려지게 되었고, 황제의 특명으로 영녕사永寧寺의 주지가 되었다. 또 11월 24일 원나라 태자의 생일을 맞이하여 개당설법을 하였는데, 태고는 황후가 바친 금란가사를 입고 설법하였다. 이때 볼모를 잡혀 와 있던 고려의 세자 현릉(공민왕)이 참여하여 감탄을 하고서 “내가 장차 고려에 돌아가 정사를 맡게 되면 스님을 스승으로 모시리라.”라고 하였다.

<각주>

(주1) 維昌撰, 『圓證國師行狀』, 『한국불교전서』 6책, 696a-b, “後忽擧趙州無字話下口不得 如嚼鐵團. 驀向鐵團處擬去 冬十月 蔡中菴以第北栴檀園爲儲靈蓄異 可以助道之地 請結冬. 師於是到寤寐一如之境 尙猶無字上破疑不得 如大死人焉.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度]

중국선 이야기 56_ 법안종 ❸ 법안종을 세운 문익은 청원계를 계승한 나한계침羅漢桂琛의 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切現成]이다.”라는 말로부터…

김진무 /

-

불생선의 주창자 반케이 요타쿠

일본선 이야기 23 동아시아에서 유교와 불교는 실질적인 경쟁자이자 동반자다. 유교는 불교로 인해 내면세계를 더욱 강화했고, 불교는 유교로 인해 현실 감각이 깊어진다.…

원영상 /

-

신라 말의 정치적 혼란과 선법의 전래

태안사 ❶ 태안사泰安寺는 전라남도 곡성군谷城郡에 있다. 죽곡면에서 태안로를 따라 남쪽으로 내려가 태안사 계곡으로 접어들어가면 동리산桐裏山 깊은 곳에 자리를 잡고 있는…

정종섭 /

-

『성철스님의 백일법문과 유식』 출간 외

서종택 시인의 책 『설레는 마음으로 오늘도 걷습니다』 봉정식 서종택 시인의 선禪 에세이집 『설레는 마음으로 오늘도 걷습니다』 출간 기념 봉정식이 지난 9월 20일 대구 정혜사 문수전에서 열…

편집부 /

-

원력願力으로 만드는 세상

세계성취품 “이 세상은 어떻게 생겨났을까?” 여름밤, 하늘을 가득 채운 빛나는 무수한 별들을 바라보며, 누구나 한 번쯤은 떠올려 봤을 법한 질문이다. 인류는 오랜 세월 그 질문 앞에 서 있…

보일스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.