[돈황, 사막이 숨긴 불교미술관 ]

막고굴 〈법화경변상도〉

페이지 정보

김선희 / 2025 년 4 월 [통권 제144호] / / 작성일25-04-04 12:13 / 조회115회 / 댓글0건본문

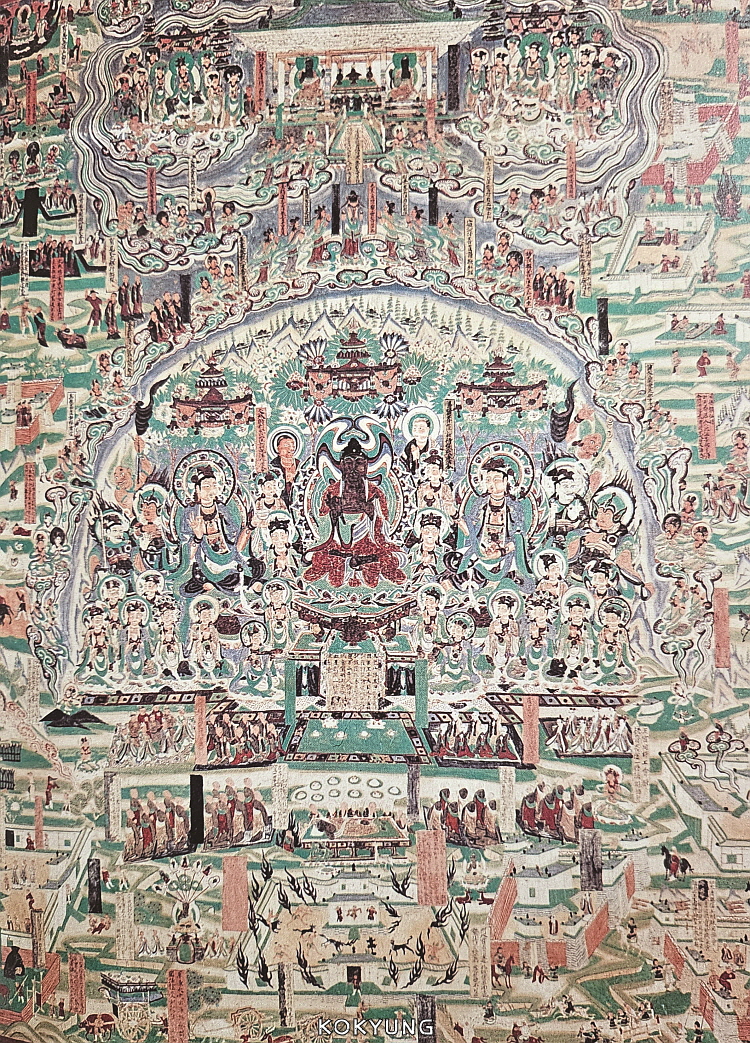

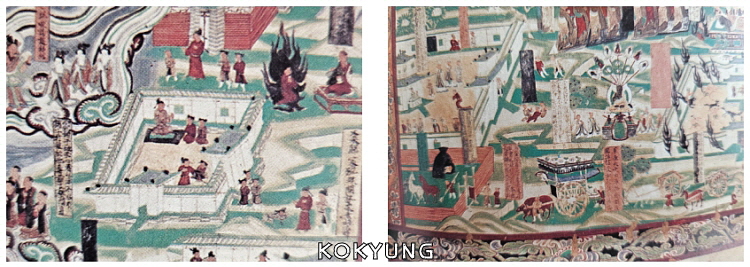

막고굴莫高窟 제420굴은 중국 돈황의 대표적인 석굴 사원으로, 제420굴에는 불교미술의 정수를 담고 있으며, 특히 『법화경』 사상과 미술적 특징이 결합된 〈법화경변상도〉가 남아 있다. 막고굴 제420굴 천정 서쪽 경사면 좌측에는 수대隋代 초기에 조성한 〈법화경변상도〉가 그려져 있다. 특히 이 제420굴에서 주목되는 점은 바로 복두형覆斗形 천정이다. 천정의 구조는 중앙의 방형 조정을 중심으로 사면이 경사면으로 이루어졌다. 천정의 중앙에는 연꽃무늬를 그리고 천정의 네 경사면에는 〈법화경변상도〉 벽화가 가득 그려져 있다. 먼저 경사면 화면을 주목해 보면, ‘보살보시신육수족菩薩布施身肉手足’의 내용(주1)을 묘사하고 있다.

또한 우측에는 『법화경』 「견보탑품」을 묘사한 석가 다보의 이불병좌상이 그려졌다. 두 분의 여래는 하나의 보개寶蓋와 대좌 위에 나란히 앉아 설법하고 있다. 좌측 하단을 살펴보면, 잎이 무성한 나무들과 산을 묘사하였다. 그런데 산 모양이 흥미롭다. 산 정상의 형세가 마치 부리가 있는 새의 형상을 하고 있다. 이는 곧 붓다가 『법화경』을 설법한 장소인 영취산을 표현한 것이다.

보살이 육신과 손발을 보시하는 장면

서쪽 감실에는 불상 1존, 비구 2존, 보살 4존으로 이루어진 칠존상이 모셔져 있다. 불감 바깥쪽 위쪽에는 〈유모길변상도〉가 그려져 있다. 이 변상도는 『유마경』의 내용을 시각적으로 표현한 불화이다. 〈유모길변상도〉의 핵심 인물은 유마힐이며, 그는 재가 신자로서 부처님의 지혜를 구현한 인물이다. 아래쪽에는 여러 보살중衆이 설법을 듣고 있는 장면이 그려져 있다. 조각상의 벽화는 모두 수나라 시기의 대표작이다.

〈사진1〉 하단 중앙 부처님 앞의 연못에는 한 보살이 허리를 의자에 묶고 앉아 있다. 한 사람이 쪼그리고 앉아 발을 씻어주고, 그 뒤에 있는 다른 사람은 등을 씻어주고 있다. 이 보살이 자신의 몸과 손, 발을 청정하게 해야 하는 실천[報施]을 표현하고 있다. 〈법화경변상도〉의 특징은 부처님이 직접 표현된다는 점과 경전에 담긴 교의에 중점을 두고 화면이 구성된다는 점이다. 이렇듯, 동, 남, 서의 경사면에 이어서 「방편품」, 「비유품」, 「관세음보살보문품」의 내용을 표현하였으며, 이불병자상이나 〈법화경변상도〉 역시 모두 막고굴에서 수대 〈법화경변〉의 형성 과정 중에 창출된 도상들이다.

정형화된 형식의 〈법화경변상도〉

후기 〈법화경변상도〉는 점차 형식적으로 정형화되는 경향을 나타낸다. 전반기처럼 독창적인 도상이 창출되거나 예술적으로 완성도 높은 작품은 점차 드물어졌다. 하지만 화면구성과 내용은 더욱 치밀해졌다. 막고굴 제61굴은 오대五代(907~960)에서 북송北宋(11세기) 시기에 조성되었다.

석굴의 규모는 막고굴에서도 가장 큰 석굴 중 하나로 불국토를 표현한 벽화가 많이 그려졌다. 특히 오대~송대의 영향을 받은 초당산[潮信山] 벽화, 〈법화경변상도〉, 〈보살행도〉 등이 유명하다. 특히 막고굴 제61굴 남벽의 〈법화경변상도〉는 이처럼 정형화된 변상의 대표적인 작례作禮이다. 그러나 막고굴의 40여 점의 〈법화경변상도〉 가운데 가장 완전한 변상도로, 그림에 약 20여 점이 표현되었다. 구성 자체는 그렇게 독특한 것은 아니지만, 방제가 많고 글씨가 비교적 뚜렷하여 『법화경』을 연구하는 데 중요한 시각 자료이다.

제61굴 〈법화경변상도〉는 화면 하단에 배치되어 있다. 〈사진 2〉의 배경은 석가모니 삼존불이 산상설법山上說法, 즉 영취산 설법이다. 화면 중앙 「서품」 영취회를 중심으로 법회 장면의 양측에 「종지용출품從地踊出品」과 「제파달다품提婆達多品」, 위쪽에는 「보탑품」, 아래쪽에는 열반상을 차용한 「방편품」을 묘사했다.

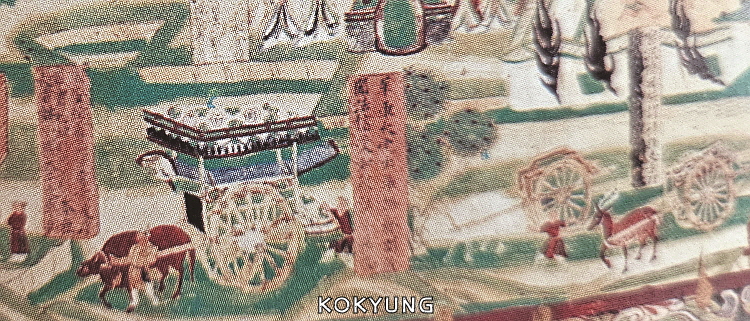

경전에서는 열반의 순간조차도 방편의 일환임을 밝히고 있다. 「방편품」 아래에는 「비유품」이 묘사되었고, 맨 아래 양 모서리에는 「신해품」을 비유하고 있다. 그 우측 공간에는 「안락품」이 그려져 있다. 그림의 동쪽에는 「유성품」, 「약초비유품」, 「화성유품化城喩品」, 경전의 홍포를 독려하는 「수희공덕품」, 「묘음보살품」, 경전을 수지 및 설법을 맹세하는 「권지품」, 「다라니품」, 이들은 온갖 멸시에도 아랑곳하지 않고 끊임없이 중생의 불성을 일깨우는 「상불경보살품」이 그려져 있다.

그림의 양측에는 경전을 수지독송하고 이들을 수호하는 「약왕보살본사품」, 「묘장왕본사품」, 「여래수량품」이 묘사되었으며, 이어서 「관음보문품」, 「제바달다품」, 「아라니품」이 그려져 있다. 이러한 비유들은 여래가 중생의 근기에 맞춰 다양한 방편을 활용하여 제도하려는 뜻을 전하는 것이다. 방편의 다양성을 최고의 시각적 매개로 전달하고 있다.

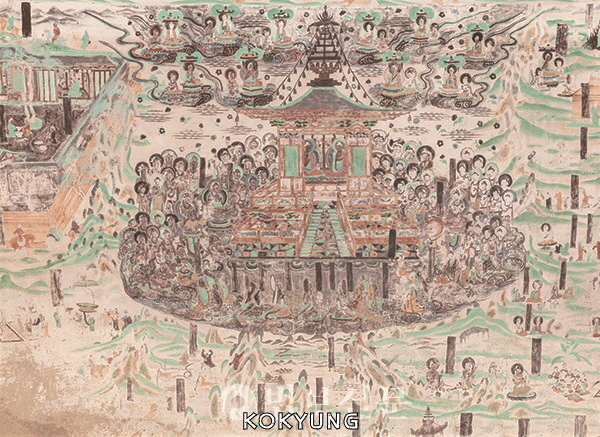

막고굴의 걸작 〈견보탑품허공회〉

〈사진 8〉은 돈황 벽화 중 〈견보탑품허공회〉를 그린 걸작이다. 화면 중앙에는 칠보탑으로 이어지는 어가御街식 계단이 있다. 탑에는 세 개의 문이 있는데, 가운데 문이 열려 있어 그 사이로 석가모니와 다보여래多寶如來가 나란히 앉아 있는 모습으로, 밝고 웅장한 그림이 연출되고 있다. 칠보탑 주변에는 제대보살과 천룡팔부신중, 비구들이 타원을 형성하여 마치 달을 둘러싸고 있는 별과 같다.

회중會衆 아래에는 배 모양의 상서로운 구름이 그려져 있고, 많은 회중이 큰 배를 타고 우주를 여행하는 모습이 그려져 있다. 이는 아름다울 뿐만 아니라 “석가모니는 자신의 초자연적 힘을 사용하여 공허 속에 있는 대중을 모두 연결한다.”는 경전의 내용과도 일맥상통한다. 회중 위의 공간에는 여덟 무리의 언덕이 그려져 있어, 사람들은 이 언덕들이 아주 멀리 있다고 느낀다. 실제로는 불과 지척의 거리지만, 천리의 풍경을 묘사하고 있다.

석가모니불 앞에 500유순 높이의 칠보탑의 꼭대기는 우뚝 솟아 있고, 석가모니의 화신인 시방제불諸佛, 그리고 그들을 보좌하는 협시보살이 각각 상서로운 구름을 타고 있는데, 그 모습이 마치 먼 불국토에서 영취산 위로 모여든 작은 배처럼 보여, 사람들에게 벽 전체를 바람이 움직이는 듯한 느낌을 주고 있다.

연환화連環畵 모습의 관세음보살도

〈사진 9〉는 중국 돈황 막고굴 장경동藏經洞에서 발견되었으나, 1907년에 영국인 스타인(Marc Aurel Stein)에 의해 지금은 영국 대영박물관에 소장되었다. 이 그림에 묘사된 주된 도상은 관세음보살이다. 관음보살이 중앙에 서 있고, 밝은 녹색, 빨간색, 노란색, 파란색 줄무늬로 구성된 아몬드 모양(배 형, 연잎 형)의 후광이 그 주변을 감싸고 있어 단순하지만 아름답다. 관음보살은 왼손에 정병을, 오른손에 연꽃 줄기를 들고 있으며, 연꽃 줄기 꼭대기에는 화불이 있다. 화개 양측에는 비천들이 다양한 모양으로 섬세하게 묘사되어 있는데, 어떤 비천은 꽃을 뿌리고, 어떤 비천은 향로를 들고 있으며, 그들이 입은 긴 천상의 옷이 공중에 펄럭이며 아름다운 곡선을 이루고 있다.

이 그림은 관세음보살의 모습을 표현한 것뿐만 아니라, 『법화경』 「보문품」에 기록된 내용에 맞춰 관세음보살이 사람들을 고통과 괴로움에서 구하는 모습을 연환화連環畵 형태로 표현하고 있다. 이 그림들은 대부분 먹선 구륵鉤勒 선묘로 그려져 있는데, 윤곽이 뚜렷하고 설색은 비교적 담담하다. 이는 오대에 티베트 밀교 신앙과 중국 불교 신앙이 혼합되었음을 보여주고 있다.

<각주>

(주1) 『법화경』에 등장하는 “복견보살復見菩薩 신육수족身肉手足 급처자시及妻子施 구무상도求無上道 우견보살又見菩薩 두목신체頭目身體 흔악시여欣乐施与 구불지혜求佛智慧.”라는 내용.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

인도 현대 인도불교의 부활과 과제들

심재관(상지대 교수) 많은 한국의 불교인들은 “어찌하여 불교의 탄생지인 인도에서 불교가 이토록 처참히 위축되었는가?”를 질문한다. 그리고 이 질문에 식자들은, 이슬람의 인도 정복이나 힌두교…

고경 필자 /

-

구루 린뽀체의 오도처 파르삥의 동굴

카트만두 분지의 젖줄인 바그마띠(Bagmati)강 상류에 위치한 파르삥 마을은 예부터 천하의 명당으로 알려진 곳으로 힌두교와 불교의 수많은 수행자들이 둥지를 틀고 수행삼매에 들었던 곳이다. 그러니만…

김규현 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

『님의 침묵』 탈고 100주년, ‘유심’과 ‘님의 침묵’ 사이

서정주의 시에 깃들어 있는 불교가 ‘신라’라는 장소를 바탕으로 하는 불교, 『삼국유사』의 설화적 세계를 상상의 기반으로 삼는 불교라면, 한용운의 시에 담긴 불교는 ‘형이상학’이나 ‘초월’ 혹은 ‘공…

김춘식 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.