[근대불교학의 성립과 전개]

고증학적 방법에 기초, ‘안설案說’을 붙인 실증적 불교역사서

페이지 정보

오경후 / 2021 년 11 월 [통권 제103호] / / 작성일21-11-03 21:20 / 조회6,531회 / 댓글0건본문

『해동역사』 「석지」는 17세기 이후 역사 편찬에 널리 활용되었던 강목체綱目體를 준용하고 있다. 인용하고 있는 여러 책 가운데는 특기할 만한 것은 ‘강綱’으로 하고, 세부 서술 내용은 ‘목目’, 그리고 찬자의 역사 인식인 사론史論이라고 할 수 있는 ‘안설案說’을 첨가했다. 이 책은 고증학적 방법을 기초로 편찬된 사서이기 때문에 인용 자료가 매우 방대하다. 아울러 자료에 대한 찬자의 비판적 해석을 통해 편사編史 태도 또한 살펴볼 수 있다. 「석지」에는 중국과 일본의 사서가 광범위하게 이용되었다.

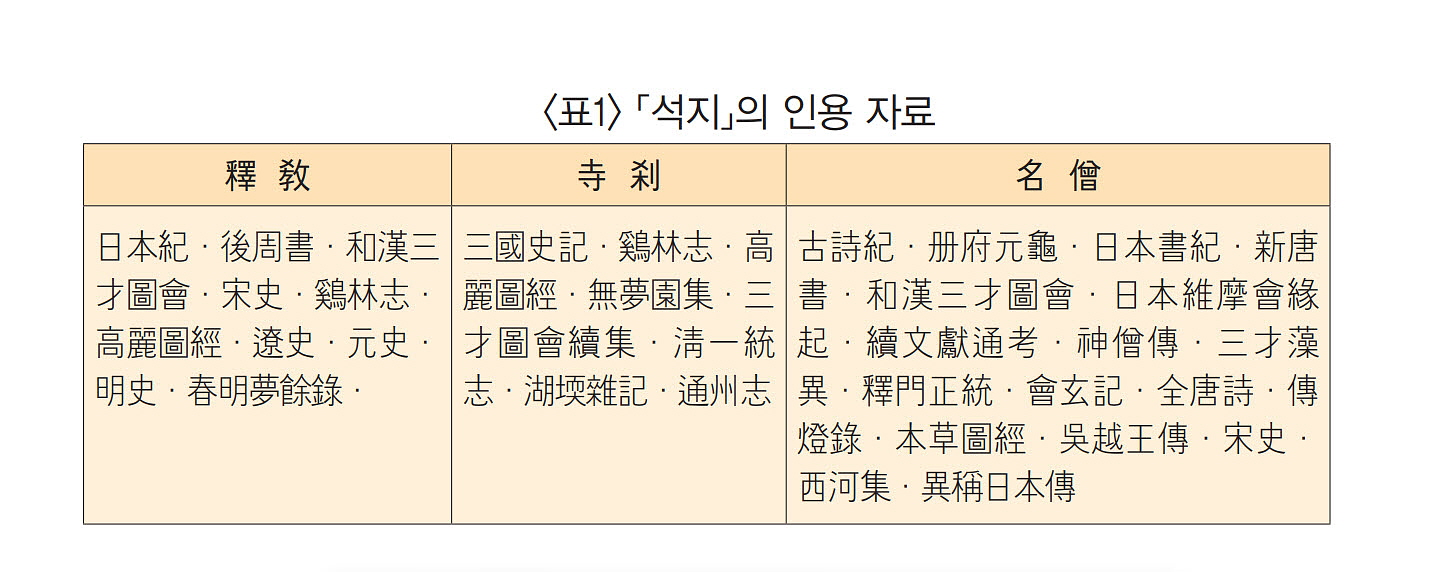

<표1>은 「석지釋志」의 편찬에 활용된 중국과 일본의 서적을 중심으로 정리한 것이다. 중국의 서적은 인용 자료의 중심을 이루고 있다. 『후주서後周書』, 『송사宋史』, 『원사元史』와 같은 역대 정사正史 기록과 북송 초기에 편찬된 중국 역대 군신의 사적事跡인 『책부원구冊府元龜』, 그리고 『신승전神僧傳』·『전등록傳燈錄』과 같은 승전 기록, 『속문헌통고續文獻通考』·『춘명몽여록春明夢餘錄』과 같은 명대의 여러 제도를 소개한 전고典故 기록, 청대에 찬한 당시唐詩의 총집總集인 『전당시全唐詩』와 명대에 찬한 중국 고대의 시화詩話 기록인 『고시기古詩紀』 등 약 27종의 서적이 망라되어 있다.

일본의 서적 또한 관찬 사서인 『일본서기日本書紀』와 『일본기日本紀』 같은 고대 일본사 기록을 기초로 명나라의 박물지인 『삼재도회三才圖會』를 모방하여 천지인 삼재三才의 사물을 모은 다음에 그림을 그려서 설명한 『화한삼재도회和漢三才圖會』를 인용했고, 이 밖에 『이칭일본전異稱日本傳』이나 『유마회연기維摩會緣起』 등 5종의 서적이 인용되었다. 일본 자료를 참고한 것은 18~19세기 무렵 일본과의 문화교류가 활발하여 서책의 수입이 가능했음을 의미한다. 인용 자료 가운데 송대 왕운王雲이 찬한 『계림지鷄林志』와 서긍徐兢의 『고려도경高麗圖經』은 편찬자들이 고려에 사신으로 왔다가 돌아간 뒤에 고려에 관한 사실을 다방면으로 상세하게 수록하여 고려불교사를 구체적으로 알려주고 있다. 특히 『고려도경』은 고려의 승직제도僧職制度, 대표적인 사찰, 불상과 의식구 등 「석지」에 수록된 고려불교사의 출처가 되고 있어 귀중한 자료 역할도 하고 있다. 이 밖에 『전등록傳燈錄』·『신승전神僧傳』은 중국에 유학 간 많은 신라와 고려의 승려가 보이기도 한다.

우리나라 수천 년의 사실을 경전經傳에서 총패叢稗에 이르기까지 여기저기 흩어져 있는 것을 찾아내고 거의 모아서 이를 베끼고, 손칼과 풀을 가지고 자료를 떼어서 합치고, 합치고 떼는 일에 몰두하여 풀어헤친 머리에 땀이 흐르고 거의 침식을 잊고 6년 동안 힘을 기울여 비로소 분류하고 조목條目을 세워 하나의 책을 이룩하였다.(『해동역사』 서문)

위 인용문에서 한치윤이 540여 종의 중국과 일본의 총서와 패사稗史 등에 수록되어 있는 조선 관계 자료를 수집하고 정리한 6년 동안의 노고를 엿볼 수 있다. 이러한 자료 수집과 분류, 자료에 대한 비판적 해석과 같은 편찬 태도는 당시 사서 편찬의 일반적 경향이기도 했다. 『해동역사』의 서문을 썼던 유득공도 동일한 방법을 구사하고자 했던 모양이다.

내가 일찍이 21사二十一史의 동국전東國傳을 가져다가 그 중복된 것을 깎아버리고 주註를 내어 변론하여 『삼국사기』․『고려사』 등 두 사서와 함께 서로 연관시켜 보도록 하면 혹 증거가 되고 믿을 수 있을까 생각했지만, 끝내 이를 이루지 못하고 또한 일찍이 마음으로부터 엄두를 내지 못했다.(『해동역사』 서문)

편찬의 형태는 중국의 정사 기록 가운데 동국에 관한 기사를 수집하고 편집하여 『삼국사기』나 『고려사』와 같은 동국의 역사서와 대조하여 주註를 달아 기록에 대한 진위眞僞와 보충 설명을 하고자 했다는 것이다.

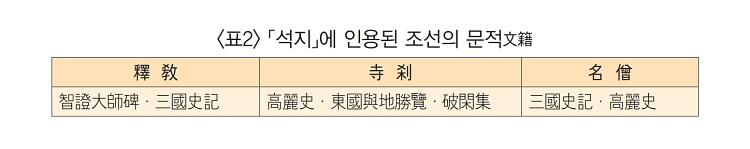

<표2>는 한치윤과 그의 조카 한진서가 「석지」를 편찬하면서 외국의 기록인 본문에 대한 보충 설명이나 오류를 바로잡는 과정에서 인용한 조선의 문적이다. 조선 후기의 사서 편찬은 중국 중심의 자료를 널리 수집하고 분류 정리하였으며, ‘안설按說’이나 ‘운설云說’ 등의 표현으로 자료에 대한 찬자의 비판적 견해를 피력하는 것이 일반적인 편사 방법이었다. 때문에 이러한 편사 방법이 불교사 자체의 본질적인 문제에 관한 것을 다루기보다는 연대나 지명 고증 등 불교사에 부수적인 사항들에 관한 견해 제시에 그친 한계라고만 볼 수 없다.

<표2>는 한치윤과 그의 조카 한진서가 「석지」를 편찬하면서 외국의 기록인 본문에 대한 보충 설명이나 오류를 바로잡는 과정에서 인용한 조선의 문적이다. 조선 후기의 사서 편찬은 중국 중심의 자료를 널리 수집하고 분류 정리하였으며, ‘안설按說’이나 ‘운설云說’ 등의 표현으로 자료에 대한 찬자의 비판적 견해를 피력하는 것이 일반적인 편사 방법이었다. 때문에 이러한 편사 방법이 불교사 자체의 본질적인 문제에 관한 것을 다루기보다는 연대나 지명 고증 등 불교사에 부수적인 사항들에 관한 견해 제시에 그친 한계라고만 볼 수 없다.

살펴보건대, 『동국여지승람』에는 “연복사演福寺는 송악松嶽의 도성 중부에 있다. 옛 이름은 보제사普濟寺이며, 대전을 능인전能仁殿이라 하고, 그 앞문을 신통문神通門이라 한다.” 하여 『고려도경高麗圖經』에 실려 있는 것과 내용이 같다. 『고려사』에는 “충렬왕 12년에 보제사에 행행하여 문수회文殊會를 베풀었다.”고 하였다. 그러므로 보제사를 연복사라고 이름을 고친 것은 대개 충렬왕 이후의 일이다.

『고려도경』의 광통보제사廣通普濟寺에 대한 내용을 그대로 수록한 본문은 보제사의 전각의 규모와 탑에 대한 설명뿐이지만, 한치윤은 『동국여지승람』과 『고려사』의 기록을 토대로 보제사가 사명寺名을 연복사로 고친 사실이나 그 시기를 고증하고 있다. 한치윤이 「석지」의 편찬에 조선의 문적을 활용한 것은 중국 측 자료를 이용한다고 해서 『삼국사기』나 『고려사』와 같은 국내 기록을 무시한 것이 아님을 의미한다. 그는 외국 측 기록이라 하여 무조건 사실로 받아들이지 않고 국내 측 자료와 비교하여 외국 측 자료의 잘못된 서술을 바로잡고 있다. 때문에 「석지」는 유득공이 서문에도 밝혔듯이 국내 측 자료와 외국 측 자료로 ‘서로 의지해서 이용한다(相依而行)’는 상호보완적 입장이 담겨 있다. 아울러 본문의 부실한 내용을 보완하고 그 오류를 바로잡는 객관적 연구를 위한 인용 자료의 효과적인 활용의 의미도 지니고 있다.

요컨대 「석지」는 『삼국사기』를 비롯한 우리나라 기록도 탈락된 것이 많아서 고대에 관한 것을 충분히 알 수 없고, 중국 측의 동사東史 관계도 불충분하여 이들의 부족한 점을 보충함과 동시에 체계적인 불교사를 이루어 보려고 했다. 그러므로 「석지」는 중국이나 일본의 서적에 수록된 조선불교 기사만을 수집해서 항목에 따라 나열한 자료집에 불과한 것은 아니다. 자료의 배열에는 저자의 주관이 나타나고, 자료에 대한 저자의 감상과 고증과 비판이 ‘안설’로 제시됨으로써 저자의 불교사 의식과 학구적 안목이 드러난다고 볼 수 있다.

『대동선교고』와 『해동역사』 「석지」의 편찬은 우리나라 역사가 중국과 대등하고 결코 뒤지지 않았다는 조선후기의 자주적인 역사 인식이 전제되어 있다. 더욱이 두 사서는 다양한 자료 수집과 면밀한 고거주의를 기초로 편찬되었다는 점에서 객관적이고 실증적 성격이 강하다. 불교사라고 해서 단순히 자료집의 성격만을 지니고 있는 것은 아니다. 두 사서의 편찬이 비록 종교적 측면에서는 부정적인 입장을 견지하고 있지만, 조선후기 역사서 편찬의 궁극적인 목적과 불교사적인 측면에서의 의미는 적지 않다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

네팔 유일의 자따까 성지 나모붓다 사리탑

카트만두에서 남동쪽으로 52km 떨어진 바그마띠(Bagmati)주의 까브레빠란 삼거리(Kavrepalan-Chowk)에 위치한 ‘나모붓다탑(Namo Buddha Stupa)’은 붓다의 진신사리를 모…

김규현 /

-

햇살 속에서 익어가는 시간, 발효의 기적

8월은 발효의 계절입니다. 찌는 듯 무더운 날씨 가운데 발효는 우리에게 버틸 수 있는 힘을 선사합니다. 오늘은 발효가 되어 가는 향기를 맡으며 발효를 이야기해 봅니다. 우리나라 전통 발효음식을 경험…

박성희 /

-

운문종의 법계와 설숭의 유불융합

중국선 이야기 53_ 운문종 ❽ 세계에서 가장 화려한 문명을 구가하던 당조唐朝가 멸망하고, 중국은 북방의 오대五代와 남방의 십국十國으로 분열되었다. 이 시기에 북방의…

김진무 /

-

인도 동북부 수해 지역 찾아 구호물품과 보시금 전달

연등글로벌네트워크 회원들은 인도 동북부 아루나찰 프라데시주州 마이뜨리뿌리 지역의 사찰과 마을을 찾아 수해복구를 위한 보시금과 구호물품 등을 전달하고, 봉사활동을 펼쳤습니다. 이 지역은 지난 6월 초…

편집부 /

-

마음 돈오가 가능한 이유

인간의 인지능력이 보여주는 가장 현저한 특징은 ‘사유 활동’이다. 차이를 기호(언어)에 담아 분류한 후, 기호로 분류된 차이들을 비교하고 선별하는 기준을 만들며, 선별 기준을 정당화시키는 논리와 이…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.