[불화의 세계]

尋牛圖 / 본모습 찾는 과정 그림으로 그린 것

페이지 정보

이은희 / 2021 년 1 월 [통권 제93호] / / 작성일21-01-13 15:42 / 조회7,629회 / 댓글0건본문

한국불교는 신앙의례적인 면에서 정토신앙·밀교신앙을 비롯한 여러 가르침들이 주류를 이루고 있다. 이념적인 면에서는 선종을 중심에 두고 있다. 이와 관련된 미술적 표현으로는 달마도와 심우도가 대표격이다.

현재 전하고 있는 유적으로는 33조사도나 벽화가 있으나 벽화는 건물의 수명을 넘어가지 못하는 관계로 그리 오래된 것이 많지 않다. 물론 현재에도 사찰의 본 당 건물의 벽화로 꾸준히 그려지고 있다. 시대와 상황에 따라 늘 새롭게 그려지고 있으며 아울러 달마도 또한 꾸준히 그려지고 있다. 대표적인 선화禪畵인, 선禪의 수행단계를 소와 동자에 비유하여 도해한 심우도尋牛圖를 살펴보자.

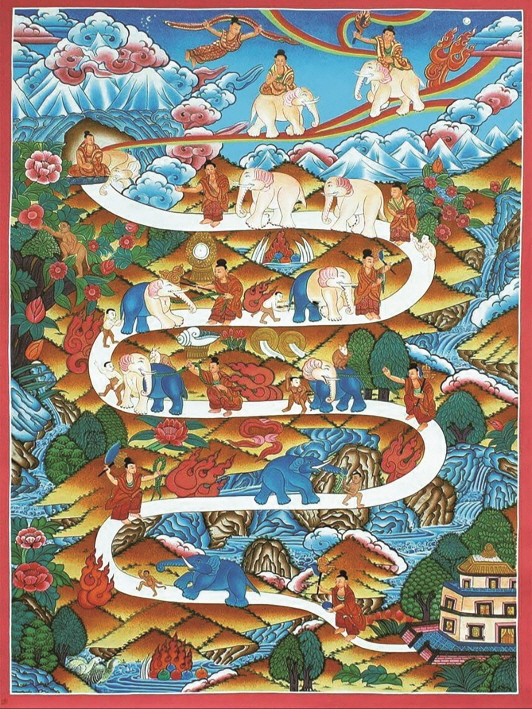

사진1. 티베트 십상도十象圖.

긴 설명이나 어려운 논의가 아니어도 짤막한 송시頌詩나 그림을 보기만 해도 수행자뿐만 아니라 대중들도 쉽게 선리(禪理, 선의 도리)에 익숙하게 되는 대중 교화의 수단으로 심우도의 의의는 크다 하겠다. 고려 시대의 지눌智訥 스님은 스스로 목우자라 하였고 근세의 만해萬海 한용운韓龍雲이 성북동에 있는 자신의 거처를 심우장尋牛莊이라고 한 것은 모두 이런 의미에서이다.

언급하였듯이 사찰을 찾았을 때 주존이 모셔진 법당의 외벽에 일반적으로 가장 많이 그려지는 벽화가 팔상도와 심우도이다. 심우도는 중생이 본래 갖추고 있는 청정한 성품을 소에 비유하여 일찍부터 선가禪家에서는 마음 닦는 일을 소 찾는[尋牛] 일로 불려왔으며 달마도나 나한도 등과 함께 일반적으로 선미술禪美術로 여겨진다.

심우도나 달마도는 내용적으로는 선적 해석을 가능케 하는 그림이라 하겠으나 기법면에서는 반드시 선종적 특질을 나타내고 있는 것은 아니다. 물론 선승들의 필묵의 직관적인 표현을 보여 주는 그림은 그 자체로 선화禪畵라고 하겠으나 채색화나 기교를 필요로 하는 경우, 그리는 자가 직접적인 선 수행자는 아니나 그러한 의취를 불러일으킨다는 점에서는 이심전심以心傳心의 심법心法에 의거하는 선종의 특질을 보여 준다.

심우도에서 소는 참 생명, 참나 그 자체를 의미한다. 소를 찾는다고 하는 것은 바로 ‘나는 누구인가’ 하는 근본적인 질문을 할 수 있도록 신행자를 이끈다. 이를 열 단계로 나누어 놓았기 때문에 십우도라고도 부르는 것이다.

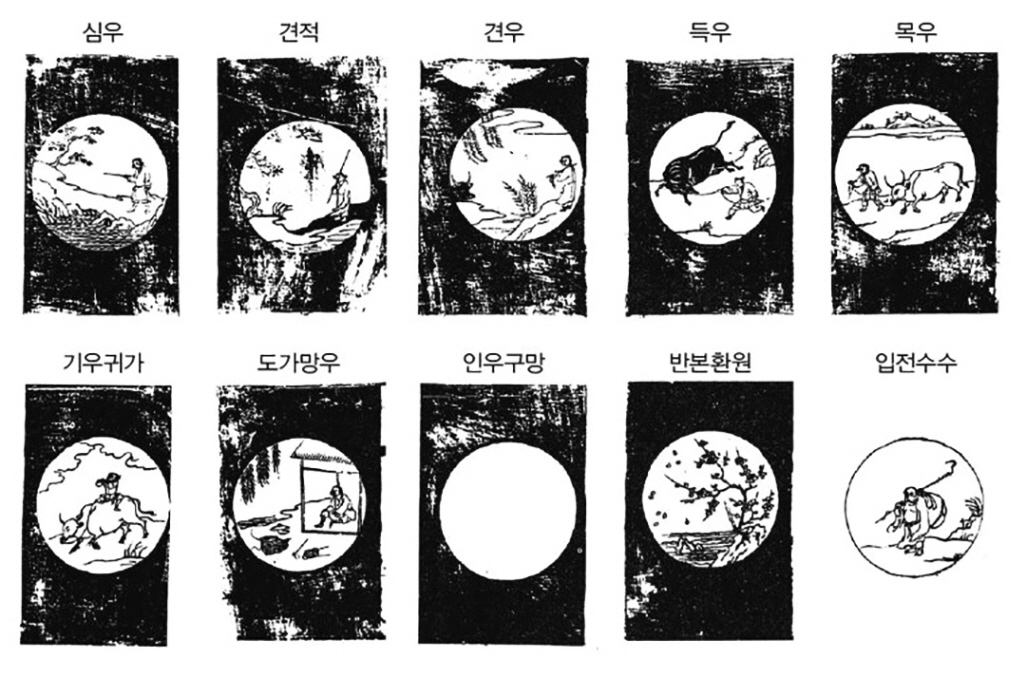

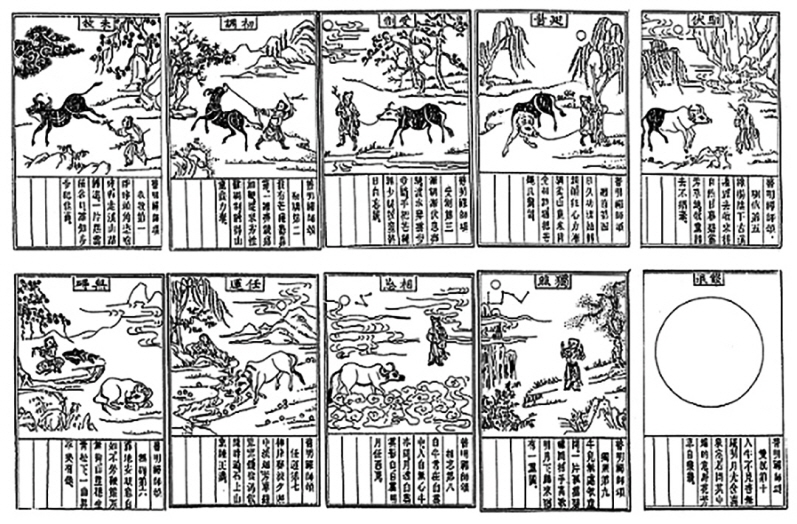

심우도는 중국 송대宋代에서 그 기원을 살필 수 있는데, 보명普明과 곽암廓庵의 두 가지 이본異本이 현재까지 전해지고 있다. 곽암이 심우도(사진 2)라 한 것과 달리 보명은 그 명칭을 목우도牧牛圖(사진 3)라 하였다. 이 양자를 비교하여 보면 다음과 같다.

곽암의 심우도

제1 심우 第一尋牛; 소를 찾다

제2 견적 第二見跡; 발자국을 보다

제3 견우 第三見牛; 소를 보다

제4 득우 第四得牛; 소를 얻다

제5 목우 第五牧牛; 소를 기르다

제6 기우귀가 第六騎牛歸家; 소를 타고 집으로 돌아가다

제7 망우존인 第七忘牛存人; 소를 잊고 사람만 남다

제8 인우구망 第八人牛俱忘; 소와 사람, 둘 다 잊다

제9 반본환원 第九返本還源; 본래의 근원으로 돌아가다

제10 입전수수 第十入廛垂手; 시중에 들어가 중생을 돕다

사진2. 곽암 심우도.

보명의 목우도

제1 미목 第一未牧; 길들이기 전의 모습

제2 초조 第二初調; 제일차의 조복

제3 수제 第三受制; 소가 목동의 말을 듣다

제4 회수 第四廻首; 머리를 돌이켜 반조한다

제5 순복 第五馴伏; 잘 길들여지다

제6 무애 第六無碍; 걸리고 막힘이 없다

제7 임운 第七任運; 소에게 맡기다

제8 상망 第八相忘; 서로 잊다

제9 독조 第九獨照; 스스로 비추다

제10 쌍민 第十雙泯; 소·사람 함께 자취를 감추다

사진3. 보명 목우도.

소 대신 말을 묘사하여 십마도十馬圖로 나타내는 경우도 있으나 우리나라에서는 발견되지 않고 있으며, 티베트에는 심우도 대신 같은 의도의 주제로 코끼리를 비유한 십상도十象圖(사진 1)가 전해 온다. 마음을 왜 코끼리에 비유했을까를 알기 위해서는

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

구루 린뽀체의 오도처 파르삥의 동굴

카트만두 분지의 젖줄인 바그마띠(Bagmati)강 상류에 위치한 파르삥 마을은 예부터 천하의 명당으로 알려진 곳으로 힌두교와 불교의 수많은 수행자들이 둥지를 틀고 수행삼매에 들었던 곳이다. 그러니만…

김규현 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

집중한다는 것과 업장소멸

질문1. 집중하는 힘에 대해 절과 능엄주를 일과로 시작한 지 어느덧 2년이 넘었습니다. 처음 시작할 때는 익숙하지 않은 것이라 실수하지 않으려고 집중해서인지 잡념이 별로 일어나지 않았습니다…

일행스님 /

-

불교전파와 바다 상인들의 힘

기원전 1500~기원전 1000년경 쓰인 힌두교와 브라만교의 경전 『리그베다(Rig-Veda)』는 숭앙하는 신을 비롯해 당시 사회상, 천지창조, 철학, 전쟁, 풍속, 의학 등을 두루 다룬다. 베다에…

주강현 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.